Chi erano i Blacks of Europe? Quali sono gli insegnamenti di un’anima sempre in viaggio? Lo short documentary realizzato all’interno del Premio Zavattini si serve di potenti immagini di repertorio per raccontare il dialogo intimo tra un padre e una figlia, partendo dall’Italia degli anni ’60.

“Io come spettatrice oltre che autrice, se vedo un film che mi comunica una certa verità riesco a cogliere un’altra prospettiva. Il potere del documentario è immenso”. Così ci racconta Alessia Bottone, giovane regista, sceneggiatrice e giornalista veronese. Il suo nuovo cortometraggio “La Napoli di mio padre” è interamente realizzato grazie a materiale di repertorio in collaborazione con Istituto Luce, Cineteca di Bologna e l’archivio Aamod di Roma. Interpretato dall’attrice Valentina Bellè e da Giuseppe Bottone, lo script prende forma su un treno denso di ricordi in un dialogo di voci narranti padre/figlia. Partiamo tra le strade di Vicaria, quartiere popolare di Napoli, luogo natale del giovane Giuseppe e del suo compagno di giochi Napoleone. Il resto, è la vita che accade.

L’intensità di questi archivi è tangibile, appassionata, e la storia di tuo padre dalla sua infanzia alla vita adulta è molto intima. Lo descrivi come un inguaribile viaggiatore, avete lavorato insieme al soggetto?

“Non amo esporre gli altri, in realtà ero così affezionata a questa storia che non ci ho trovato nulla di segreto. Quando l’ho pensata era quasi come mettere insieme invece i miei di ricordi: quello che racconto all’inizio, quando guardo mio papà fuori dalla finestra, è l’incipit dello stesso viaggio che vivo ora. Le cose da raccontare ho dovuto selezionarle ovviamente, ma in realtà ho scritto tutta io. Per dirti, anche la persona che ha montato il video mi ha chiesto se volevo davvero inserire la parte in cui chiedo a mio padre “perché hai messo su famiglia?”. In quel cortometraggio ci sono i dubbi di una figlia che cresce e chiede ad un padre cosa vuol dire essere adulta, si parla del compromesso della vita”.

Cosa volevi creare attraverso questo montaggio così vivace, intenso, diverso dalla vita vissuta che siamo abituati a vedere ora?

“Ho come l’impressione che guardando indietro si pensi sempre che la gente stava meglio prima. Siamo troppo presi a dare una certa immagine di noi. In parte in quella immagine volevo trasmettere la volontà di credere in un sogno, il sogno di Giuseppe che cammina per strada col suo amico Napoleone e un paio di taralli in tasca. Questi due bambini corrono verso la vita e contro il pregiudizio”.

Perché sei tanto affezionata ai temi sociali, fanno parte normalmente del tuo background?

“Quando avevo 16 anni ho letto la storia di Fakhra Younas, una donna sfigurata dall’acido in Pakistan. Da lì mi fu chiaro di dover scegliere un percorso universitario legato ai diritti umani. Come giornalista mi focalizzo da sempre su immigrazione, violenza sulle donne, disabilità. Abbiamo bisogno parlarne ora più di prima”.

Hai utilizzato le immagini della Sea Watch dal mediterraneo, c’è una correlazione visiva molto coraggiosa tra il fenomeno migratorio vissuto da tuo padre e le questioni del nostro tempo. Dove ci porta la voce di Giuseppe?

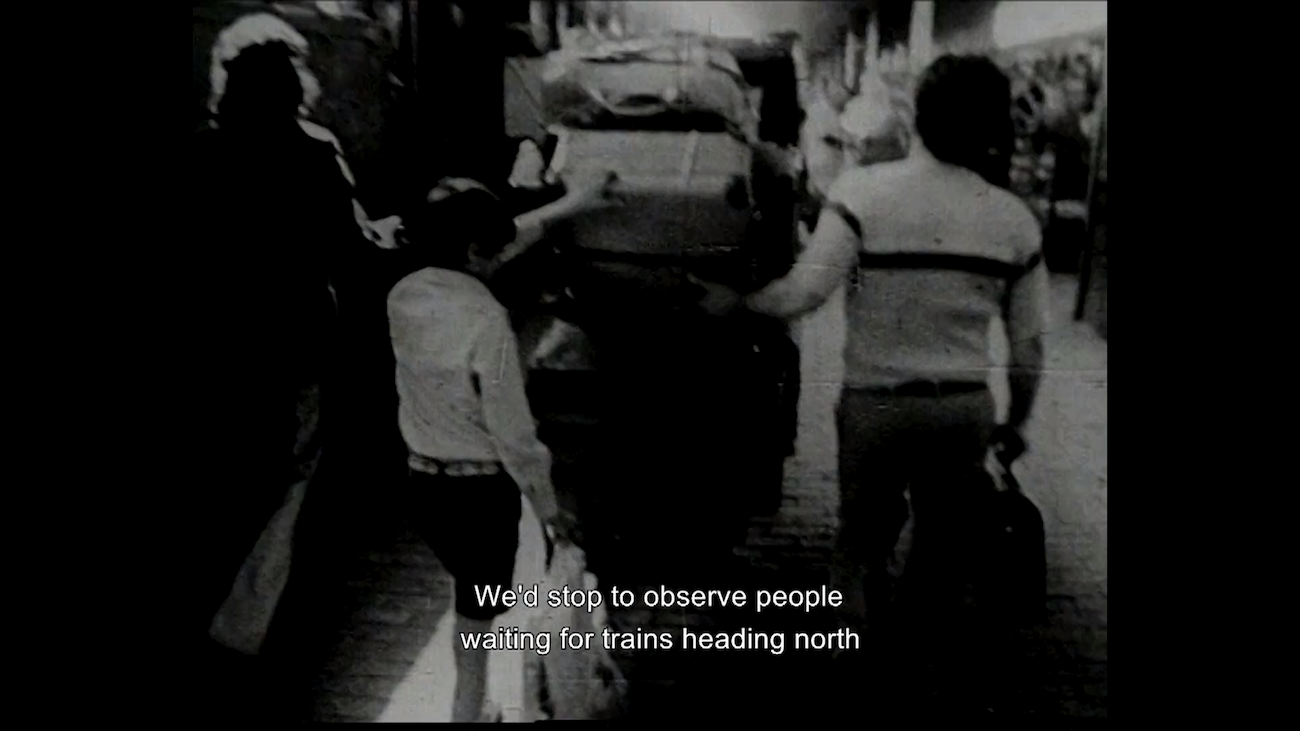

“Si fa riferimento agli anni ’60. Mio padre andava a guardare i treni che partivano, è stato spettatore del fenomeno migratorio post bellico. Nei suoi ricordi ci sono persone con scatole di cartone in mano e bisogno di riscatto morale nell’altra. Io ho fatto delle ricerche ma nessuno di noi ha tentato di andare oltreoceano, solo io ho abitato all’estero cinque anni. Parlo dei migranti che ha conosciuto mio padre per ricordarci di un’Italia che macinava, cresceva. Quella gente siamo noi che continuiamo ancora oggi a cercare un posto nel mondo”.

Nel tuo script si parla dei Blacks of Europe (i negri d’Europa) riferendosi agli italiani, evidenziando la connotazione negativa con cui era visto chi decideva di partire per l’America o altri paesi in cerca di fortuna

“Adesso che porto il documentario all’estero mi rendo conto di quanta comunità italiana c’è oltre confine, un po’ come la comunità italo-americana a cui è affezionata La Voce di New York. Siamo partiti per cercare soddisfazione morale oltre che soldi, l’altro siamo noi. Sì c’era il sogno americano, le persone partivano per l’America, per la Germania, ma è molto più di questo. Io ho lavorato in Svizzera in un centro di accoglienza per richiedenti asilo e mi sono occupata delle persone proprio in termini morali. Chiediamoci sempre, cosa c’è dietro? Qual è la loro storia? Come chi sognava New York, oggi c’è ancora chi sogna un riscatto per la sua vita”.

Il trasferimento della famiglia di tuo padre da Vicaria segna l’inizio di un divario culturale dato dalla lingua, dal ceto sociale, dalle radicate abitudini popolari

“La lingua e la cultura possono unire, spesso però usiamo questi elementi per escludere. A Giuseppe invece non interessa appartenere, quando dice “a me non è mai interessato arrivare, ma partire” non è geografico, è un rifiuto verso l’ostentazione”.

Qual è l’insegnamento più grande di tuo padre?

“La libertà: mi ha insegnato a cercare di raggiungerla. Libertà dal giudizio e dal pregiudizio, fare cose perché le amo e non perché devo. Mi ha sempre incitata a muovermi, viaggiare, conoscere. Io dall’Erasmus non sono più tornata, ho abitato in Francia, in Irlanda, in Costa Rica, Svizzera, Belgio… Lui è sempre stato dalla mia parte”.

Se dovessi descrivere il cuore di questo soggetto, da dove partiresti?

“Per quanto lontano possiamo andare, torniamo sempre là dove tutto è iniziato è una frase a cui sono molto affezionata. Non volevo parlare solo delle origini, ma anche della ricchezza dei ricordi, di ciò che abbiamo amato. Torniamo sempre là con la mente, dove le cose sono successe. Possiamo avere in famiglia per anni qualcuno, e non averlo mai capito. Volevo guardare quello che c’era dietro, il backstage della vita di mio padre. L’ho fatto con immagini non mie, a riprova della magia dei video di repertorio. Abbiamo bisogno di idee nuove, e forse la rivisitazione ciò che è stato sarà proprio una delle chiavi del futuro”.

Il cortometraggio è stato ad oggi premiato al Bellaria Film Festival dalla giuria presieduta da Moni Ovadia, al Festival del Cinema di Salerno e al Festival del Cinema dei Diritti Umani. Il giorno della realizzazione di questa intervista vince il Premio Miglior Regia al Festival Via dei Corti di Catania. A Febbraio è previsto un evento in collaborazione con il Museo della migrazione italiana, e nonostante le difficoltà del nostro tempo, Alessia sta portando la sua visione dentro e fuori l’Italia. In un momento così delicato per l’audiovisivo, le nostre storie sopravvivono, attraversano barriere, superano confini.