Gli unici luoghi in tutto il mondo in cui si sente l’italiano praticamente ogni giorno non sono né le università, né i centri culturali, come quello che dirigo io, ma sono i teatri d’opera. Dalle città europee alle capitali delle maggiori nazioni in tutti i continenti, la nostra lingua continua a risuonare accompagnata dalle note dei nostri compositori più amati. Forse noi italiani non ce ne rendiamo nemmeno conto a causa della scarsa educazione musicale impartita nelle nostre scuole, ma l’opera lirica è uno dei più grandi regali che l’Italia abbia fatto al mondo.

Durante l’anno mi godo le ricchezze che la scena lirica di New York offre: dalle produzioni strabilianti e senza uguali del Metropolitan con i cantanti e i direttori d’orchestra più famosi, alle altre rappresentazioni, senz’altro meno ricche di quelle del Met, ma non meno interessanti. Sono quasi una trentina, infatti, le compagnie d’opera censite a New York. Alcune realizzano una sola opera all’anno, altre si occupano di un repertorio specifico, o di portare l’opera in luoghi dove non si è mai sentita.

D’estate invece, tornando in Italia con gli studenti del programma estivo della New York University, ho l’occasione di sentire l’opera nella sua terra d’origine e soprattutto di condividere con i ragazzi americani una forma di spettacolo sconosciuta alla maggior parte di loro. Non tutti diventano melomani, ma tutti finiscono con l’apprezzare lo spettacolo ‘integrale’ che include a sua volta tante diverse forme di espressione artistica.

Durante l’estate appena finita ho visto due opere diversissime, ma che mi hanno fatto pensare veramente che, nonostante la perenne crisi economica degli enti lirici con i conti che non tornano mai, l’innalzamento dell’età media del pubblico e lo stato miserando dell’educazione musicale nelle nostre scuole, l’opera è più viva che mai. Le rappresentazioni in questione sono il nuovo allestimento del Nabucco di Giuseppe Verdi all’Arena di Verona e la prima mondiale di Furiosus di Roberto Scarcella Perino al Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve (PG). So che potrebbe sembrare un appaiamento azzardato: il primo è una riproposta di una delle più note opere del più importante compositore d’opera di tutti i tempi, la seconda è un’opera appena sfornata da un compositore poco più che quarantenne con un libretto (dell’ottima Flora Gagliardi) liberamente tratto dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. L’Arena di Verona è considerata il più grande teatro lirico al mondo, mentre credo che il teatro di Città della Pieve sia uno dei più piccoli.

Il nuovo, sontuoso allestimento Areniano di Nabucco, firmato dal regista Arnaud Bernard ha ambientato la vicenda non nell’antica Babilonia, ma nella Milano ottocentesca della Cinque Giornate rivestendo con le divise asburgiche i babilonesi e trasformando gli antichi ebrei in moderni patrioti italiani. Il risultato è convincente perché non fa che palesare l’allegoria storico/politica che si è sempre ritenuta alla base dell’opera (a prescindere dalle intenzioni di Verdi) e che ne ha fatto, qualcuno dice a posteriori, uno dei manifesti del nostro Risorgimento. L’allestimento non è solo convincente, è anche molto bello, con chiari ed espliciti riferimenti al film Senso di Luchino Visconti, un’altra grande e critica epopea risorgimentale ambientata a Venezia.

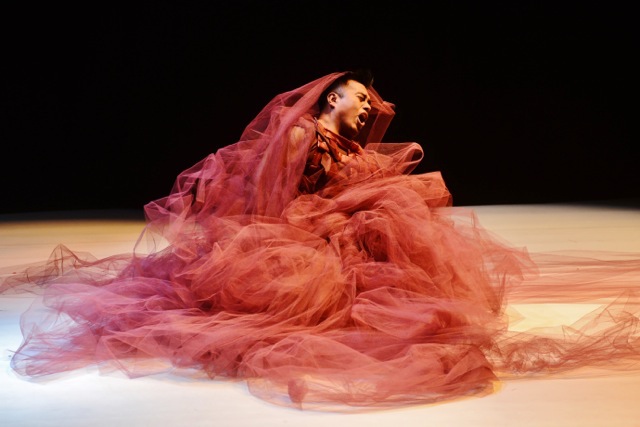

Il Furiosus di Scarcella, prodotto dell’International Opera Theater di Philadelphia con la direzione artistica di Karen Lauria Saillant, che ne ha anche firmato la regia, è un tentativo coraggioso e riuscito di trasformare in opera il più importante poema cavalleresco della nostra letteratura. In passato diversi compositori si erano cimentati con adattamenti operatici di vari episodi, ma nessuno aveva mai osato affrontare l’opera nella sua interezza. La collaborazione Scarcella (musica)/Gagliardi (libretto) ha prodotto un’opera nuova che merita di essere riproposta in altri contesti. La musica ha forti elementi unificanti e si innesta decisamente nella tradizione operistica italiana, ma presenta anche una varietà di riferimenti a sonorità non tradizionali: dalla bossa nova alle musiche tradizionali siciliane. Il libretto pur senza imitare il testo ariostesco ne evoca l’eleganza e la leggerezza.

Ma sul palco del piccolo teatro di Città della Pieve lo scorso agosto non c’è stata solo la prima di una nuova, preziosa opera, c’è stata la prova generale di come la musica (e la lirica in particolare) possa contribuire alla comprensione e al dialogo. Gli artisti impegnati: tra orchestrali (diretti da Concetta Anastasi), cantanti, coristi, scenografi, costumisti… provenivano da 21 paesi del mondo: si sono parlati (anche in italiano), si sono capiti e hanno avuto la soddisfazione di vedere rappresentata, grazie al loro lavoro un’opera nuova alla quale i loro nomi resteranno sempre legati.

L’opera è viva, parla italiano e ha solo bisogno di un po’ di spazio per crescere.