Luigi Troiani, professore di Relazioni Internazionali e Storia e Politiche UE all’Università Angelicum di Roma, e columnist “della prima ora” con La Voce di New York, ha scritto un volume importante per decifrare i tempi che stiamo vivendo. Ha un titolo che indica già una tesi: La diplomazia dell’arroganza. Potenze e sistema internazionale nel XXI secolo (Ed. Ornitorinco, 2023). Una prima edizione uscì in piena pandemia, una edizione aggiornata, con nuovi capitoli, è uscita quest’anno. Il saggio di Troiani verrà premiato la prossima settimana con il Pleiade International Award Franz Ciminieri, in una cerimonia che si terrà nella Sala del Cenacolo, alla camera dei Deputati a Roma. Mentre nel regolamento dei conti tra Israele e Hamas si rischia una guerra allargata nella polveriera Medio Oriente e tra Ucraina e Russia un missile di troppo potrebbe scatenare il terzo conflitto mondiale, abbiamo posto delle domande al Prof. Troiani per cercare di capire come siamo tutti finiti in questo mondo così detonante e come possiamo conviverci senza farlo esplodere.

Nel titolo ha coniato una di quelle definizioni ad effetto, che restano nella memoria e possono definire un’epoca, laddove vengano condivise. In genere quando usiamo il termine “diplomazia” o l’aggettivo “diplomatico” ci riferiamo a qualcosa di cortese, dialogico, che tenda a smussare i contrasti. Qui invece il concetto cade, visto che accanto a diplomazia compare il termine “arroganza”. Non sembra una contraddizione in termini?

Nel titolo ha coniato una di quelle definizioni ad effetto, che restano nella memoria e possono definire un’epoca, laddove vengano condivise. In genere quando usiamo il termine “diplomazia” o l’aggettivo “diplomatico” ci riferiamo a qualcosa di cortese, dialogico, che tenda a smussare i contrasti. Qui invece il concetto cade, visto che accanto a diplomazia compare il termine “arroganza”. Non sembra una contraddizione in termini?

“È una contraddizione solo apparente, e comunque per chi studia le Relazioni Internazionali, la diplomazia non è un’attività… “diplomatica” nel senso che tu utilizzi, ma un’attività di rappresentazione della volontà politica. Non casualmente si dice “ambasciator non porta pena”, il che sta a significare che al ruolo può capitare di rappresentare cose sgradevoli e per nulla … “diplomatiche”.

Ma metto da parte le battute. La verità è che ho iniziato a scrivere il libro quando a Washington sedeva Trump che all’epoca mi sembrò, nel campo delle democrazie liberali e degli stati, un eccellente campione dell’arroganza che ha caratterizzato le potenze nel corso della storia e che subito dopo la fine del comunismo in Europa, era stata sospesa. Il suo America First fu lo squillo di tromba che ne annunciava il rientro ufficializzato. La politica estera (questo intendo con il termine “diplomazia” nel titolo) delle potenze si fonda da sempre sulla capacità di offesa attraverso la forza militare.

La forza può essere anche usata in modo benevolente (si pensi all’uso che se ne è fatto per liberare i popoli sottomessi dal nazismo), ma è raro che accada. Virgilio lo ha detto per Roma, ma è valso per ogni altra potenza: parcere subiectis ed debellare superbos. Se ti sottometti al potente la scampi, altrimenti finisci male. Il mettersi contro l’urbs equivaleva a un gesto di superbia che autorizzava alla distruzione, e magari era invece il gesto di dignità di uno dei tanti popoli che provava a resistere allo strapotere di Roma”.

Chi dovrebbe soprattutto leggere il tuo libro? A chi sarebbe più utile? Ai cittadini che ancora con il loro voto possono scegliere i governi, o ai governanti che possono fare le scelte giuste (o almeno meno dannose) per essere rieletti?

“Ridurre la democrazia al voto è stato uno degli errori che ha prodotto il distacco dai valori democratici in larghe fette di popolazione, negli Stati Uniti come in Italia. Nel libro dedico molta attenzione a questa crisi, citando, tra l’altro sondaggi che in università statunitensi danno numeri sconvolgenti sulla disaffezione dei giovani verso la democrazia, dal che le diffuse posizioni di questi giorni nei college a favore della non democratica (oltre che criminale) Hamas e contro la democratica Israele. È il concetto di cittadino che va valorizzato, e certamente una delle sue prerogative è il voto, ma non è la principale. Il cittadino è pienamente tale se viene messo in grado di partecipare e contare nei processi di decisione e costruzione del consenso. Se capisce di non contare, abbandona il campo, lasciandolo purtroppo disponibile ai peggiori, ai mediocri, a quelli che non hanno né arte né parte, talvolta agli autentici criminali, che poi manipoleranno le coscienze e le menti per accaparrare voti che di democratico hanno solo l’apparenza, e che genereranno un governo molto poco democratico. Le democrazie imperfette sono una realtà sempre più diffusa.

Fatta questa lunga e necessaria premessa, ho scritto il libro innanzitutto per i miei studenti e per chiunque voglia capire quali sono le leggi che regolano gli affari internazionali decidendo sulla questione più rilevante in assoluto: come evitare la guerra e fornire sicurezza alle nazioni. Ho regalato il libro a un paio di politici italiani che contano. Spero lo leggano: con la dovuta umiltà, penso che possano trovarvi qualcosa di utile”.

Ci siamo riferiti soprattutto ai popoli dotati di un regime liberal democratico, dove vige lo stato di diritto. Ma come la mettiamo con i popoli che non possono scegliersi chi li governa, con i regimi che non hanno bisogno di presentarsi alle elezioni? Il tuo corposo libro – 1184 pagine! – vale anche per queste situazioni? Ragioni anche del mondo come dovrebbe essere, o solo su come è?

“Una teoria delle Relazioni Internazionali non può astenersi dal proporre un modello, in quanto tentativo di risolvere i problemi esistenti. Arroganza è un termine che definisce la qualità del potere detenuto dalle potenze nel nostro tempo: è un potere arrogante. Ma il termine, in italiano, ha un altro uso, ed è con questo che rispondo alla tua domanda. La potenza “si arroga”, in base alla forza, il diritto che non ha, quello di violare le norme giuridiche e le norme etiche che dettano agli stati l’obbligo politico (non solo morale, ribadisco: politico!) a comportamenti collaborativi e responsabili, nel segno della giustizia e del bene di tutti i popoli.

In quanto agli atti interni operati contro i propri cittadini da regimi scarsamente democratici o peggio autoritari o totalitari, sono anch’essi frutto di arroganza. Risultano doppiamente odiosi e colpevoli perché diretti contro le persone che quegli stati dovrebbero proteggere e i cui diritti naturali dovrebbero tutelare. Quei popoli hanno il diritto, direi il dovere, di ribellarsi, di prendersi ciò che è loro, di sostituire chi li sfrutta, li tortura, li uccide, li porta prima o poi alla guerra con i vicini. Purtroppo restano spesso impigliate nel nazionalismo, che è il peggiore nemico dei popoli, e che molti regimi hanno gioco a spacciare come patriottismo. Il nazionalismo è la malattia degenerativa del patriottismo, e colpisce la mente delle persone e gli apparati degli stati. È una forma di statolatria, peggio se concentrata sul dittatore di turno, in genere un uomo ridicolo che viene adorato dal popolo che ha schiavizzato e degradato al punto che si riconosce in lui”.

Il sistema multilaterale delle relazioni internazionali non funziona più. Da quando secondo te, e chi è il maggior responsabile di questa frattura?

“Senza la diplomazia multilaterale, il mondo è destinato a rinnovare di continuo lo scontro fra gli stati. Il multilateralismo sfuma le tensioni, fa posare a terra le armi e fa sedere gli stati a un tavolo per discutere e collaborare. Crea interessi comuni sui quali fondare aspettative di un guadagno collettivo e di guadagni individuali proporzionati al peso rivestito nell’accordo multilaterale.

L’Unione Europea è un caso di scuola: dove prima esistevano i tradizionali accordi bilaterali che conducevano ad alleanze tra potenti che poi aggregavano medi e piccoli stati e li allenavano per azzuffarsi con chi attraverso un processo eguale e contrario si sarebbe presto loro opposto, c’è pace e benessere, in una storia di successo che celebrerà presto 75 anni dal suo inizio.

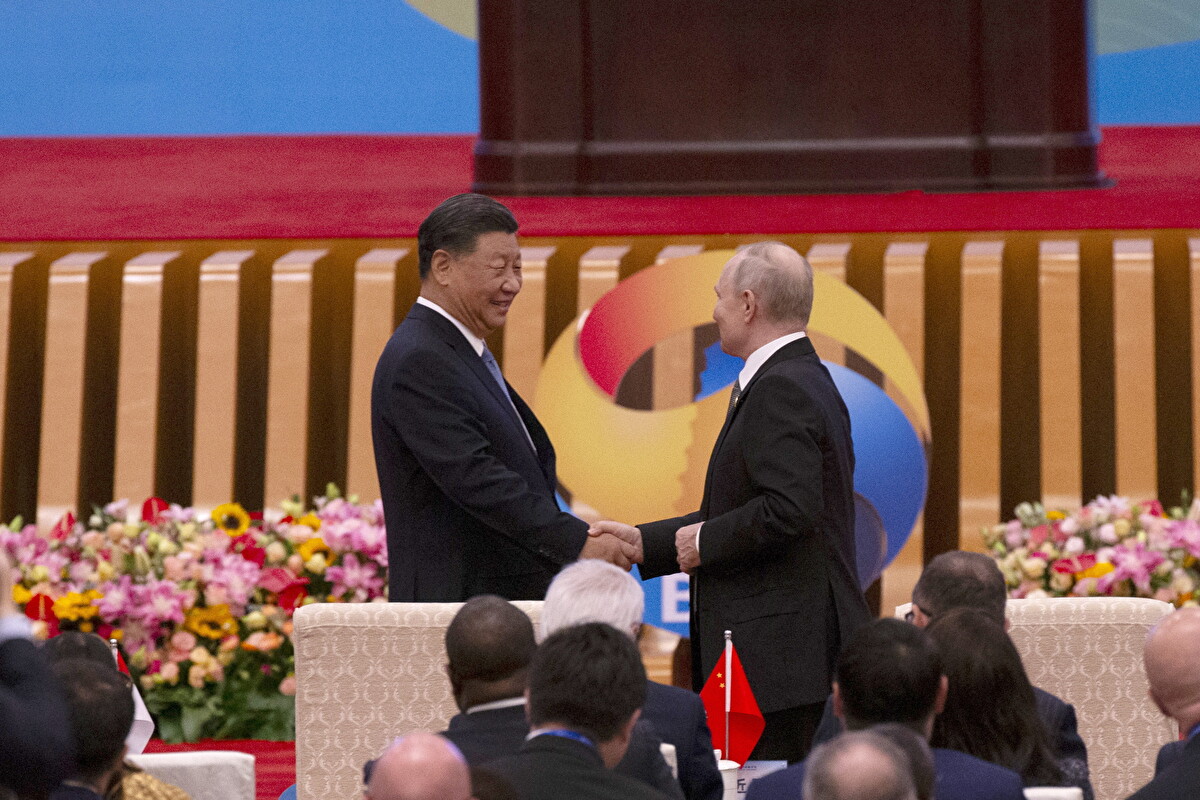

In quanto ai responsabili dell’attuale fallimento del multilateralismo sistemico, credo lo siamo un po’ tutti. Nella stagione immediatamente successiva all’implosione dell’Urss si lavorò molto sul multilateralismo cooperativo. Le sciagurate presidenze Putin in Russia e Bush W. e Trump negli Stati Uniti hanno contribuito in modo pesante a lesionare quel po’ d’impianto della collaborazione multilaterale che ancora esisteva e che – aggiungo – tuttora resiste, nonostante le tragedie che si sono nel frattempo succedute. Con l’arrivo al potere di Xi, la Cina ha subito lo stesso fascino perverso, anche se sembra meglio resistervi. Come sta facendo d’altronde Biden”.

Quando Putin decide di invadere l’Ucraina, a parte le motivazioni “difensive” (impedire che Kyiv entri nella Nato e nella Ue), quanto pensi abbia contato nei calcoli del Cremlino il “precedente” degli Usa dell’invasione dell’Iraq?

“Non vedo il legame che tu ipotizzi. La Russia ha aggredito in modo ignobile un popolo che vuole essere libero e scegliere il proprio destino. Putin è pronto a sterminare quel popolo pur di vincere la partita. Gli Stati Uniti hanno aggredito non il popolo iracheno, ma il regime di Saddam Hussein. Né puntavano ad annettersi territori o popolazioni altrui, come sta facendo la Russia in Ucraina. La Russia soffre della sindrome dell’accerchiamento. Ma è strabica: l’accerchiamento lo ha ad est da parte di una Cina sorgente che quotidianamente detta al compare occidentale condizioni che questo deve rispettare, salvo ritrovarsi solo. Lo si è visto con evidenza al recente vertice di Pechino, lo si vede da lustri nella porosa Siberia dove i cinesi scorrazzano e fanno affari. Lo si vede nell’autonomia che Pechino esercita sulle due grandi crisi in corso: quella ucraina e quella palestinese”.

Tre conflitti, uno già scoppiato – Russia-Ucraina-Nato – uno ormai maturo per allargarsi – Israele-Palestinesi-Iran – e un terzo che potrebbe esplodere tra qualche mese – Cina-Taiwan-USA: quale di questi tre ha più possibilità di portarci alla Terza Guerra Mondiale e al ritorno, almeno per l’umanità, dell’uomo delle caverne?

“Le guerre si fanno perché una o più potenze ritengono di poterle vincere. Le guerre nucleari non si vincono, quindi non scoppiano. Ci si arma non per colpire l’altro, ma per intimare all’altro di non colpirti, visto che hai i mezzi per la retaliation. Chiarito questo punto le attuali guerre non sono di difficile lettura, purché si lascino nel cassetto i paraocchi ideologici.

La Russia ha aggredito l’Ucraina, e questa si sta difendendo chiedendo aiuto alle democrazie, al cui club vuole liberamente appartenere. Se sostituiamo alla parola Russia la parola Reich nazista, ad Ucraina la parola Polonia o Cecoslovacchia degli anni ‘30, alla parola Nato gli Alleati che accorsero ad aiutare gli europei contro il nazismo, abbiamo lo specchio dell’attuale situazione nell’Europa centro-orientale.

In quanto all’aggressione di Hamas contro Israele, è evidente che Israele debba tutelarsi eliminando Hamas; va aiutata in questa impresa che è utile a tutti, palestinesi inclusi, così come fu utile a tutti la (quasi) eliminazione di Isis. L’azione bellica di Israele non sarà indolore e costerà scelte carogna sul piano morale, non solo per Israele. Se, come necessario, Hamas sarà eliminato, il giorno dopo bisogna rimettersi a lavorare per la costruzione di una situazione che consenta la coesistenza nel vicino oriente di due stati uno israeliano, l’altro palestinese con la gente di Gaza che ne faccia anch’essa parte. Non saranno le destre laica e religiosa che hanno portato Israele alla sua peggiore crisi dagli anni cinquanta, a poter compiere questa doverosa opera. Hanno mostrato di non volerla o almeno di non averne la capacità. In quanto all’Iran, ha ricevuto da Biden un avvertimento che, almeno per ora, dovrebbe tacitarlo. Con la forte ed energica opposizione interna che si ritrova, Teheran deve fare ben attenzione a non incorrere in passi falsi fuori delle frontiere. Potrebbe pagare l’errore a caro prezzo.

La Cina, a differenza di Russia e Hamas, non ha aggredito Taiwan, né credo lo farà, per una serie di ragioni che la saggia politica cinese conosce e delle quali dovrebbe tenere conto. Ma a differenza dei due scenari da te evocati, Taiwan è cinese quanto la Cina Popolare, ed è vero anche il contrario aggiungo. In oriente le stagioni climatiche sono più lunghe che in occidente; spesso sono solo tre l’anno. Se le due parti reggeranno ai tempi lunghi, quando ci saranno le condizioni s’intenderanno. È ovviamente difficile che questo accada se in uno dei due paesi o in ambedue la leadership ideologizzata spinge allo scontro, come, fortunatamente non in termini estremi, verifichiamo in questa fase”.

Nel primo capitolo del tuo libro, che titoli “Rari nantes”, citando il Virgilio dell’Eneide, sostieni che gli stati si ritrovino dispersi nell’oceano di un mondo caotico e incontrollato, e che stiano rischiando di contare sempre di meno nella struttura degli affari internazionali, surclassati dal potere delle innovazioni tecnologiche, dal grande capitale finanziario e multinazionale, da fenomeni come il terrorismo o i movimenti di cultura e opinione transnazionali. Quando provi a identificare quali siano i nemici attuali degli stati, scrivi: “… il nazionalismo proteso all’egemonia con il rifiuto alla collaborazione con altri stati in fori multilaterali istituzionalizzati, e la forma di governo autoritaria o peggio dispotica. I due fattori, combinati o in solitario, generano le situazioni definibili come ‘diplomazia dell’arroganza’: gli stati abbandonano i percorsi del dialogo e della trattativa, in particolare nei fori multilaterali, e adottano quelli della minaccia sino all’aggressione armata. Ma questo significa ulteriore anarchia.” Come se ne esce?

“Nel contesto che tu hai citato, La diplomazia dell’arroganza denuncia la pretesa degli stati al protagonismo politico e militare ipertrofico, all’occupazione della società civile universale grazie alle tecnologie informatiche, all’accentuazione delle distanze sociali fra pochi che hanno troppo e tantissimi che hanno troppo poco, a non consentire che nella nostra epoca nasca un vero governo universale, simmetrico ai problemi universali con i quali dovrebbe confrontarsi: ad esempio le pandemie, il clima, la pacificazione dei rapporti fra gli stati.

Al tempo stesso gli stati perdono potere verso la finanza e la scienza, e segnano sempre maggiore distacco rispetto ai loro cittadini. Inoltre rilasciano poteri in alto (unioni regionali come l’Ue, e altri raggruppamenti) e in basso (decentramento amministrativo e grandissime conurbazioni).

Sono tutti fattori che coincidono nell’indebolire gli stati e il consenso delle comunità umane al loro ruolo. La totale incapacità della Nazioni Unite, anche nella sua versione umanitaria, di fronte alle importanti guerre in corso, dice a che punto sia la crisi degli stati nazione. C’è un cestino della storia dove finiscono le cose inutili e/o dannose: facciano attenzione gli stati, perché quel cestino è molto vorace.

Le potenze, in uno scenario siffatto, si dispongono secondo tre modalità: in ascesa, in discesa, stabili. Vedo in ascesa la Cina che ha però il fondamentale limite di sconfessare forme anche elementari di democrazia come la libertà delle opinioni e delle minoranze. Vedo stabili Stati Uniti e Unione Europea, e in irrecuperabile regresso da harakiri la Russia.

In uno scenario siffatto gli Stati Uniti devono invitare la Cina a un serio tavolo di trattativa per un accordo globale che rilanci la collaborazione multilaterale e sterilizzi la competizione per la supremazia. L’Ue, se non vuole scadere nell’irrilevanza, deve corroborare la sua identità militare e politica: la legislatura che si apre con le elezioni di giugno 2024 e la formazione della nuova Commissione deve darsi questo mandato. Con il nazionalismo e il populismo in regressione, potrebbe essere fattibile. In questo modo l’Ue sarebbe in grado di contribuire davvero a far crescere nel mondo giustizia e libertà, e a rendere le guerre tra i popoli uno strumento politicamente inutile e obsoleto, proprio come accaduto nell’Europa centro occidentale dalla fondazione della prima Comunità”.