New York è fatta dalle persone e animata dalle loro storie, è una foresta brulicante di avventure, pericoli, sofferenze e gioie. Dicono che se ce la fai a New York, puoi farcela ovunque, così in questa città ogni impresa sembra avere in sé un che di eroico e ogni giornata portata a termine è una battaglia vinta.

New York è fatta dalle persone e animata dalle loro storie, è una foresta brulicante di avventure, pericoli, sofferenze e gioie. Dicono che se ce la fai a New York, puoi farcela ovunque, così in questa città ogni impresa sembra avere in sé un che di eroico e ogni giornata portata a termine è una battaglia vinta.

Martin Gale è un ragazzino abituato a cavarsela da solo, seppur circondato da una famiglia amorevole. A scuola si annoia, ma legge tanto e cammina parecchio. Quando la sua giovane esistenza viene scombussolata dalle difficoltà, anziché perdersi d’animo prova anche lui a iscriversi a quella grande avventura quotidiana chiamata New York, dove di certo non mancano lo spazio e le possibilità per le imprese assurde. La sua? Trovare abbastanza soldi per risolvere tutti i problemi di sua madre Leah. E se per farlo è necessario diventare un campione di scacchi allora tanto vale mettersi subito a giocare.

In Comincia a Brooklyn (Nutrimenti, 176 pagine, 16 euro), Federica Piacentini, nata a Gaeta e trasferitasi a New York da quasi sei anni, racconta una storia dei giorni nostri che è al tempo stesso antichissima. È la storia di chi prova a cambiare le carte che gli sono state date in mano dalla sorte, battendosi con tutte le proprie forze. L’abbiamo contattata per parlare insieme a lei del suo romanzo e dei personaggi che animano la sua vicenda.

Nel primo capitolo di Comincia a Brooklyn c’è Martin Gale, il giovane protagonista, che vaga per Washington Square Park nel bel mezzo di una bufera di neve, in un’atmosfera quasi dickensiana. Come è nato questo personaggio? Avevi effettivamente dei modelli letterari come riferimento quando hai deciso di scrivere la sua storia?

“Martin è nato in un sogno. Ho letteralmente sognato un bambino davanti a una scacchiera in una tormenta di neve. A me capita molto spesso che le storie nascano in questo modo e questo è accaduto poco prima che io decidessi di partire per New York. Non pensavo fosse New York la città del mio sogno. Avevo questo enorme, ingestibile desiderio di partire per New York City, non per gli Stati Uniti, ma proprio per New York. Tra l’altro, non sono mai stata una grande fan dell’America. Martin è nato in maniera autonoma rispetto a me ed è nato dalla città stessa. New York mi ha suggerito chi fosse Martin e Martin stesso mi ha raccontato piano piano la sua storia. I miei punti di riferimento nella scrittura sono stati Betty Smith e il suo Un albero cresce a Brooklyn, tant’è vero che con Alessandro Mari [responsabile della narrativa italiana per l’editore Nutrimenti, ndr], quando abbiamo ragionato sul titolo, siamo partiti proprio da questo testo che per me è stato fondamentale e ha ispirato non solo il primo capitolo ma tutta la storia di Martin. Naturalmente anche Furore di Steinbeck, che ho sempre sulla mia scrivania. Questi sono stati i due romanzi che hanno davvero ispirato la storia, la scrittura e i personaggi di Comincia a Brooklyn”.

Hai detto che anche l’idea degli scacchi ti è stata suggerita dal sogno. Sei anche tu una giocatrice o hai dovuto studiare per descrivere gli aspetti più tecnici?

“Ho visto sempre girare delle scacchiere in casa e giocavo un pochino, ma in maniera amatoriale. Nel sogno questo bambino era proprio davanti a una scacchiera. Mi sono dovuta documentare e ho dovuto studiare perché non conoscevo la materia degli scacchi in modo approfondito come sarebbe servito per scrivere un romanzo verosimile. Ho dovuto studiare molto! Ci sono tanti piccoli riferimenti come il Matto del corridoio, che è una mossa particolare degli scacchi. Martin viene chiamato in questo modo e preso in giro per le sue piccole grandi passioni che lo rendono un bambino diverso, così come Leah è una donna diversa perché figlia di Theo e Myriam che sono migranti che vengono dalla Grecia. Ho dovuto imparare a giocare a scacchi, studiato manuali, comprato una scacchiera ad hoc e ho fatto anche dei piccoli tornei virtuali, dove chiaramente perdevo senza pietà! Era l’unico modo per mettermi in gioco insieme a Martin e capire esattamente cosa significhi avere un impegno intellettuale di questo tipo, perché giocare a scacchi è molto difficile. È molto tecnico, molto strategico e molto tattico, ecco perché per Martin imparare a giocare a scacchi è una sfida incredibile che può superare soltanto con una grande motivazione e con un grande talento, che non sa di avere”.

Martin, che è per metà afroamericano, attraverso questa avventura conosce Joshua e i fratelli Stevenson ed è come se il gioco degli scacchi diventasse anche una possibilità di rivalsa sociale. C’è un passaggio in cui si dice che sulla scacchiera «il nero non deve solo difendersi». Possiamo considerare gli scacchi anche come un riferimento più o meno esplicito alle battaglie di rivendicazione etnica o è una lettura sbagliata?

“No, nel romanzo non c’è questo tema, che è ancora più grande degli scacchi. «Il nero non deve solo difendersi» vale per tutti, a prescindere dal colore della pelle. Nella vita bisogna anche un po’ attaccare, è quello che capisce Martin, cioè andare a prenderti le cose che vuoi, che è anche quello che insegna New York. Non puoi stare lì ad aspettare che tutto ti arrivi sulla pancia, la vita non funziona così e Martin lo capisce piano piano. Quella battuta vuole dire questo, non tira in ballo una questione ancora molto calda negli Stati Uniti. È ovvio che quando si associa questo Paese ai colori bianco e nero scatta automaticamente la questione del razzismo. I fratelli Stevenson sono parte di una sacca della popolazione americana che resta un po’ ai margini, per il colore della pelle ma non soltanto per quello. Sappiamo quanto sia estrema la società americana: ricchi e poveri, possibilità e non possibilità. Loro vengono dalla strada e danno una svegliata a Martin, che comincia a sgretolarsi e contemporaneamente a liberarsi grazie a Joshua. Tra l’altro a Washington Square Park c’è davvero una compagnia di acrobati. Non so se siano fratelli oppure no, io naturalmente ho preso spunto da loro. È stata la città stessa a suggerirmi spesso cosa raccontare. Martin cammina per New York e io faccio lo stesso, perciò sono stata i suoi occhi e le sue orecchie e io e Martin abbiamo raccontato insieme New York, in parte, perché non la si può raccontare in un romanzo soltanto.”.

Oltre ai riferimenti americani, in Comincia a Brooklyn c’è anche un po’ di Italia. Martin legge Calvino e quando si raccontano gli scacchi si parla di Paolo Poi. Come si sono mescolati Stati Uniti e Italia nella storia e nella tua scrittura?

“C’è un forte e voluto riferimento alla letteratura italiana. Volevo creare un ponte fondamentale tra Europa e America e Calvino è uno degli autori più conosciuti, quindi è verosimile che Martin possa imbattersi in un suo volume. Io stesso ho promosso Calvino tra i miei amici e loro si sono sorpresi nell’appassionarsi a un autore italiano che non conoscevano affatto. Volevo che Martin si innamorasse della letteratura italiana perché gli americani se ne innamorano quando la conoscono, volevo ricreare questo anche sulla pagina. Non vedo Europa e America come due continenti separati, ma come l’uno il seguito dell’altro. Non a caso i nonni di Martin vengono dalla Grecia, si portano dietro questa enorme cultura che trasmettono solo in parte a Leah, perché lei si appassiona e si innamora dell’America, tant’è che fa un figlio qui con un afroamericano. Martin invece è sì americano ma prende tutto ciò che può dai nonni, quindi la cultura europea viene in qualche modo salvata e salvaguardata attraverso questo passaggio di testimone molto importante. Anche attraverso gli scacchi volevo far capire che la cultura americana affonda le sue radici nella cultura italiana. Non siamo separati, siamo tutti davvero collegati. Basta studiare un po’, sfogliando qualche libro ce ne rendiamo conto. Siamo tutti connessi al di là delle frontiere e degli oceani”.

A New York in particolare le assonanze con la cultura italiana sono molto evidenti.

“Quando sono arrivata qui pensavo di conoscere l’America, New York e molte cose. Poi in realtà mi sono resa conto che tutto ciò che conoscevo era un pugno di stereotipi e che la verità fosse tutt’altra. Una delle verità che mi è saltata agli occhi è stata proprio questa, cioè non trovarmi completamente estranea qui perché si tratta di un posto pieno delle mie radici. Sono andata anche un po’ a ricercarmele per sopravvivere, per trovare la mia dimensione, perciò ho cercato di replicare questo schema anche all’interno del romanzo”.

Parlando di ponti, nel romanzo c’è una trovata che mi è piaciuta molto, cioè quella del diario su cui Martin e sua madre Leah si scambiano i messaggi. L’hai inteso come il simbolo dell’incomunicabilità che c’è spesso tra genitori e figli o della fiducia nella scrittura, come mezzo per dire quello che, a voce, non riusciamo a dire? Per te la scrittura rappresenta questo?

“Martin ha effettivamente questo blocco. È un bambino pieno di tic che però affida ai suoi silenzi, alla lettura, ai libri e alla scrittura del diario tutto il suo mondo interiore così turbolento. Leah lo capisce, perché è sua madre, e trova un modo per comunicare con lui. Questa incomunicabilità c’è perché Martin soffre la mancanza del padre ma ha anche piena fiducia nella madre, per questo entra nella disperazione più assoluta quando capisce che rischia di perdere anche lei. Con la scrittura si crea un ponte fondamentale, hanno entrambi fiducia in questo strumento e personalmente ritengo che la scrittura abbia un potere straordinario nel riuscire a raccontarci la vita nei suoi meccanismi più oscuri. A mio avviso noi rimaniamo bambini, impariamo per imitazione. Le storie, imitando la verità e la vita, ci insegnano come muoverci nella scacchiera della vita, per tornare agli scacchi. Io stessa ho molta fiducia nella scrittura e mi trovo più a mio agio nella stesura delle storie, che tra l’altro mi diverte moltissimo. Il diario, quindi, è un piccolo escamotage a cui sono molto affezionata perché volevo che il rapporto tra Leah e Martin fosse unico, non stereotipato, che si basasse su cose antiche ma immortali, e la scrittura è questo. La tecnologia potrà andare avanti ma la scrittura continuerà a raccontarci la vita nei suoi meccanismi più oscuri. Perché proprio nell’oscurità si trova la luce e quindi la comprensione delle cose”.

Il ritratto di Leah è forse uno dei più efficaci. Oltre al suo rapporto con Martin, mi è piaciuto molto quello tra lei, sua madre Myriam e Mama Jean. Sembrano tre declinazioni, tre modi diversi di essere donne, madri e americane. Come è nato questo ventaglio di femminilità?

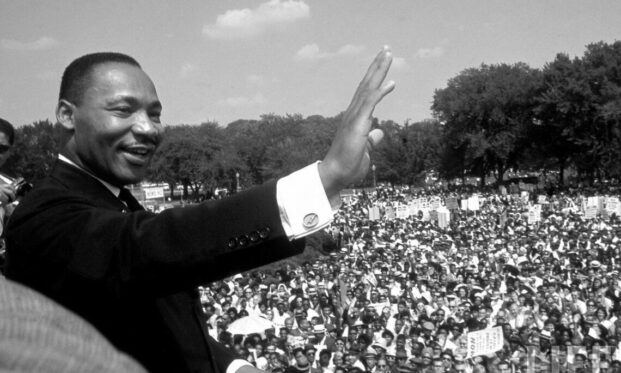

“Mama Jean e Myriam hanno un affetto in comune, cioè Leah, il perno del loro conflitto. In realtà è una rivalità che parte da Myriam e che ha come obiettivo Mama Jean perché lei è riuscita a creare quel ponte con Leah che Myriam non è riuscita a creare. Perché nell’abbandonare la Grecia e nel crescere una figlia negli Stati Uniti si è sviluppata questa incomunicabilità, questa differenza inevitabile tra continenti, pensieri, idee. Anche questo gettare sulle spalle di una ragazza tutte le aspettative di una vita e di un futuro migliori ha finito per rendere ancora più gracile Leah. Mama Jean lo capisce, ha la sensibilità di una madre ma non ce l’ha con Myriam. È un conflitto che parte e resta in Myriam e che ha come obiettivo falso Mama Jean proprio perché Myriam vorrebbe capire Leah e lo fa soltanto quando sua figlia si ammala. Questi tre personaggi costituiscono sì un ventaglio per mostrare che si può essere figlie, madri, madri acquisite e per dire che l’amore non ha un’unica definizione, che l’amore non è solo per il figlio che è stato portato in grembo e generato. Si può amare a trecentosessanta gradi, d’altronde anche Martin è in cerca di una famiglia. Si tiene stretta la propria ma è a suo agio in una famiglia dove ci sono due nonne a cui vuole bene allo stesso modo, sono entrambe insostituibili. Questo è un altro insegnamento che dà una città come New York. La femminilità in questo caso si mostra come un elemento di fragilità, perché Leah è molto fragile e a un certo punto non ce la fa e cede ripiegandosi su sé stessa, non facendo del male agli altri. Anche questo è un grande aspetto della femminilità, che però si rappresenta anche con la grandezza di Mama Jean, che porta in sé il mito della Grande Madre, colei che si prende cura di tutti come la Madre Terra, tornando indietro agli archetipi junghiani. Myriam è invece la madre fisiologica, quella che cerca in tutti i modi di essere la persona migliore del mondo, perfetta, per poi rendersi conto che ha dei limiti umani, molto spesso causa di conflitti estremi anche con le persone che si amano di più. Questi sono i tre stadi della donna, da figlia a madre biologica a Grande Madre, che è la figura della vera nonna, infatti Mama Jean a un certo punto si prende cura persino di Myriam e Theo accogliendoli in casa. Non c’è un motivo particolare per cui Mama Jean sia afroamericana, per me lei rappresenta tutto ciò che c’è di più radicale, antico e terrestre. Volevo che lei impersonasse tutto questo. Nella lunga marcia di Martin Luther King c’era il desiderio per un mondo nuovo e più equo, quindi Mama Jean vuole trasmettere anche i propri valori come nonna e Grande Madre a Martin, che è per metà bianco e per metà nero, come lo yin e lo yang, e che si lascia influenzare come un fiume che porta con sé tutto e poi lo consegna al futuro e al suo stesso destino”.

Se da una parte c’è questo ventaglio di femminilità, dall’altra ci sono diversi personaggi maschili che rappresentano uno spettro altrettanto variegato ma molto diverso. Anche qui sembra che tutti gli uomini possano essere letti come possibili proiezioni di Martin. Suo padre e il vecchio Walter sembrano ciò che rischierebbe di diventare nel futuro, Joshua è l’alternativa che avrebbe potuto essere, Albert quella che vorrebbe raggiungere. È così che li hai ideati?

“Sì, assolutamente sì. Martin ha una spalla mancante, che è quella del padre, un esempio che non è un esempio e che Leah cerca di non fargli seguire in nessun modo. Theo prova a sopperire a questa mancanza ma è un uomo anziano, non ha la tempra dura di Myriam, non riesce a imporsi e ha già fatto tanta fatica ad attraversare l’oceano, a doversi ricostruire una vita negli Stati Uniti, a crescere qui una figlia e a far quadrare i conti della caffetteria. Theo quindi non ce la fa a essere il padre che Martin sta cercando. Walter è la figura dell’impostore che diventa possibilità, Martin viene accecato finché non si rende conto che è Albert colui che sarà il suo mentore negli scacchi e nella vita. In questo caso, più di spettro o di ventaglio potremmo parlare di cammino e di stadi della vita. Joshua è l’alter ego che se ne infischia delle regole e le infrange. La società gli ha detto «tu non puoi» e lui dice «sì che posso, me lo vado a prendere». Martin tenta di diventare quel ragazzino che rispetta le regole ma che sa infrangerle quando vuole e quando ha un obiettivo. I personaggi sono tutti collegati tra loro in qualche modo, tutti utili alle vicende dell’altro, sono declinazioni di Martin che ci indicano in che futuro andrà a cacciarsi a seconda delle sue scelte. Io, come narratore e autrice, ho deciso di affidare ad Albert il futuro di Martin, perché Martin è circondato da personaggi positivi, persone che hanno cura di lui e che lo spronano lontano dalla direzione di suo padre Jack o di Walter. Questi potrebbero essere i personaggi negativi, ma lo sono soltanto in parte, perché Walter è uno strumento che fa capire a Martin di voler aiutare Leah e allo stesso tempo di ascoltare il proprio spirito che freme per diventare un talento, un grande campione di scacchi. Anche Jack ha una funzione. È un padre latitante, ama Martin ma non riesce a fare il padre, perché le figure genitoriali non sono infallibili, altroché, sono il contrario, falliscono ma nel farlo concedono una possibilità di successo ai figli. Jack fallisce come padre ma dal suo fallimento emerge con le unghie e con i denti il Martin che si prospetta alla fine del libro e che non conosceremo mai perché la storia si interrompe. Tutti i personaggi maschili e femminili che ruotano attorno a Martin hanno dunque una funzione specifica nella sua crescita, che se vogliamo è l’idea di villaggio che si occupa interamente della crescita di un bambino e dell’infanzia tutta. Nessuno è esente da questo ruolo fondamentale perché l’infanzia è il futuro”.

Visto che parli del concetto del villaggio, tra tutti questi personaggi ce n’è uno che li contiene tutti, ovvero la città di New York. Hai già detto come la città abbia ispirato la storia e i suoi personaggi, ma come hai disegnato questa specifica mappa per il romanzo? Ci sono luoghi specifici, una scenografia precisa che sembra davvero pensata come un villaggio.

“L’ambientazione è sempre il vero grande personaggio. Io credo molto nell’energia e nella spiritualità dei luoghi. Sono i luoghi che in parte ci formano. Alcune storie nascono in determinate città, come New York, Roma o Torino, perché quelle città riescono a raccontarle meglio e questo è il caso di New York. Comincia a Brooklyn doveva nascere qui perché è una storia di tenacia, di desiderio e di lotta e questa città proprio questo in alcuni momenti. Sono doti rappresentate dalla città che si incarnano nel personaggio di Martin. La mappa del romanzo mi è stata suggerita dalla città stessa e forse dalla mia capacità di sentire i luoghi. Uno dei miei posti preferiti è proprio Washington Square Park, ci vado spesso e ci porto anche mio figlio. È un luogo che ha ispirato moltissime generazioni di studenti, di lotte, di artisti. Volevo che fosse il luogo di Martin e che da lì potesse partire per la sua piccola grande rivoluzione. L’Upper West Side, che è dove vive Albert e dove finisce Martin, è un luogo per me incantato, dove ho vissuto un momento molto bello della mia vita. La casa di Albert esiste esattamente così l’ho descritta, con le due torrette. Un pomeriggio sono passata di lì, non ricordo nemmeno più dove stessi andando, stavo studiando talmente tanto gli scacchi che ho davvero visto per un istante cavalli, re, alfieri che camminavano tutti attorno a me. La strada si era trasformata in un’enorme scacchiera, così ho preso questo spunto e l’ho inserito nel romanzo. Io comunico molto con la città, forse è uno dei motivi per cui non andrò mai via, anche se «mai» è una parola molto grossa. Al momento però ci sto bene perché comunico molto con New York per quanto riguarda la mia creatività. Poi nel romanzo c’è il Queens, dove si trova una grande comunità italiana e greca. Quando si arriva qui, la prima cosa che si fa è cercare i propri connazionali, così come fanno Theo e Myriam. Ho immaginato questa coppia così fragile, appena scesa dalla nave, ispirandomi ai racconti veri del fratello di mio nonno che arrivò qui negli anni Sessanta, tant’è che una parte della famiglia è ancora qui a Long Island. Mi hanno raccontato cosa ha significato davvero imbarcarsi con la valigia di cartone, sentire il mal di mare, avere voglia di vomitare e tenersi fermi ai muri pur di non cadere perché c’è il mare grosso. Ho cercato anche di rendere omaggio a queste persone che sono arrivate prima di noi, senza tablet, senza conoscere l’inglese, senza la valigia con il lucchetto che non si rompe, e che hanno affrontato un viaggio molto difficile in un posto completamente sconosciuto. Ricordo che mio nonno, che è venuto qui negli anni Sessanta, mi diceva che conosceva una sola parola, meatball, quindi mangiava polpette tutti i giorni perché non sapeva cos’altro dire! Lui poi è dovuto tornare, ma questi racconti mi hanno intenerito moltissimo e mi hanno fatto capire che, nonostante il desiderio di lanciarsi in un’avventura completamente diversa e di costruire una nuova vita, noi nuove generazioni siamo molto più fortunate rispetto a Theo e Myriam, quindi volevo concedere loro la possibilità di raccontarsi in maniera verosimile, andando a incastonarsi nella comunità che li avrebbe accolti con meno difficoltà, perciò ho scelto il Queens greco. In generale New York tutta è un organismo che si muove, respira, si agita, mette in moto energie e ti colpisce, colpisce la tua creatività, rimette in moto i tuoi flussi creativi e ti parla. Questo è il motivo per cui la città il convitato di pietra, il personaggio apparentemente invisibile ma che invece si vede eccome”.

Tra l’altro devo dire che questa presenza di New York emerge nel romanzo senza alcuna retorica, cosa non affatto scontata, visto il numero enorme di narrazioni che si hanno di questa città.

“Conosco persone che vivono qui da quindici o venti anni, mentre io sono qui solo da quasi sei anni, ma in questo periodo l’ho vissuta come Martin, cioè per strada. A me piace molto vivere per strada. Ricordo che Pasolini, nel brevissimo periodo che ha trascorso a New York, disse che questa era una città straordinaria e che se avesse avuto vent’anni sarebbe rimasto qui e non sarebbe più tornato in Italia, proprio perché anche a lui piaceva molto vivere per strada e andare a cercare gli anfratti più bui e più difficili. Forse io ho preso per mano questi giganti e mi sono fatta condurre tra le strade di New York in questi anni. Poi scoprendo la città ho capito moltissimo anche di me stessa e forse anche di Martin e della sua storia”.

Spostandoci invece in Italia, so che a breve tornerai qui. Ci sono già degli appuntamenti che puoi segnalarci e, soprattutto, ci sono novità all’orizzonte, nuovi progetti e nuove storie a cui stai lavorando?

“Sarò in Italia da novembre, quindi manca poco e tra non molto avrò date e luoghi per i vari appuntamenti. Il nuovo romanzo è già quasi pronto. Anche questo affonda le sue radici in luoghi molto antichi, come piace a me, perché noi siamo esseri antichi e molto spesso ce lo dimentichiamo, pensiamo di essere giovincelli. Gli esseri umani hanno una storia lunghissima e come narratori abbiamo il privilegio di poterne raccontare un pezzettino, quindi anche la prossima sarà una storia antica che spero vedrà la luce molto presto. Vorrei che fosse una storia come quella di Martin, che racconta me, te, i lettori e questo grande mondo in cui per fortuna, per sorte o per privilegio siamo finiti”.