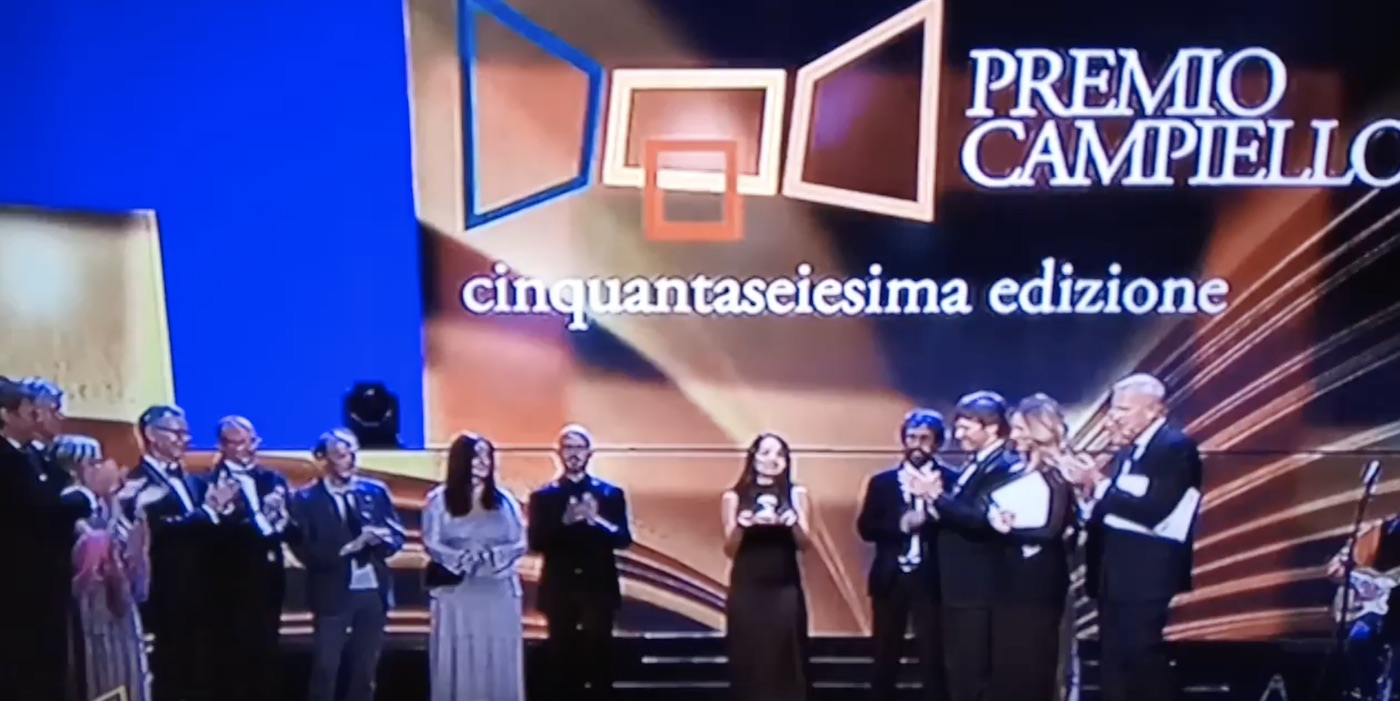

La 56esima edizione del Premio Campiello 2018 – uno dei più importanti premi letterari italiani, nato nel 1962 per iniziativa degli industriali del Veneto – è andato a Rosella Postorino, con il suo Le assaggiatrici, edito da Feltrinelli (che la Voce ha debitamente recensito).

Postorino ha ricevuto 167 voti, sui 278 validi; una vittoria, la sua, davvero schiacciante. Al secondo posto Francesco Targhetta, con il romanzo d’esordio Le vite potenziali (anche di questo trovate la recensione su La Voce di NY). A seguire Helena Janeczek con La ragazza con la Leica, che quest’anno si è già aggiudicato lo Strega (ne avevamo scritto, ovviamente). Quarto Ermanno Cavazzoni con La galassia dei dementi, ed infine quinto Davide Orecchio con Mio padre la rivoluzione.

Il Campiello giovani è andato invece a Elettra Solignani, diciottenne veronese che nel suo racconto Con i mattoni ha affrontato il tema dell’anoressia.

La cerimonia di premiazione si è tenuta al Gran Teatro la Fenice di Venezia, condotta da Enrico Bertolino e Mia Ceran, presenti anche la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, e il ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli. Su Rai 5 la diretta televisiva.

L’autore di questa rubrica – concedeteglielo – era uno dei membri della Giuria popolare dei 300 lettori anonimi che ha assegnato Premio.

Innanzitutto, una considerazione di carattere generale: tre titoli su cinque hanno a che fare con la storia, ed in particolare con le guerre o le rivoluzioni del 900 (Seconda guerra mondiale in Postorino, dittatura nazista e Guerra di spagna in Janeczeck, Rivoluzione Russa e suoi derivati in Orecchio). Alla fine, sempre lì ritorna il lettore. Forse (e sottolineo il forse) sentiamo delle analogie fra quelle stagioni e la nostra? Forse l’avvento dei populismo e il progressivo scricchiolare della costruzione europea, presa fra le maglie della Russia di Putin e dell’America di Trump, ci stanno facendo risuonare dei campanelli d’allarme?

Sia come sia, la decisione della Giuria a me sembra sia stata equilibrata. I primi due posti se li sono aggiudicati i romanzi più romanzi, appunto, lineari e “tradizionali” nella loro costruzione. Ha prevalso quello di Postorino, senza dubbio per il tema affrontato, originale e denso di implicazioni: le assaggiatrici di cui si parla sono quelle reclutate dalle SS in un piccolo paese della Foresta Nera per assaggiare i piatti destinati ad Hitler, una vicenda storicamente comprovata, anche se dai contorni sfocati (la scrittrice italiana non ha potuto incontrare l’ultima testimone vivente, che aveva reso nota la sua esperienza in un’intervista concessa ad un periodico tedesco, essendo nel frattempo scomparsa). Il romanzo di Targhetta era centrato invece sulle amicizie, gli amori e le rivalità all’interno di una piccola impresa informatica di Mestre: un romanzo molto ben scritto, ma che forse ha scontato il fatto di affrontare temi troppo vicini alla nostra realtà quotidiana (non sempre è un vantaggio).

Il romanzo di Jaeczeck è anch’esso a sfondo storico, ed è centrato sulla figura di Gerda Taro, una delle prime fotoreporter della storia, morta nella guerra di Spagna del 36. L’autrice reinventa coraggiosamente il genere biografico, affidando la narrazione delle vicende di Gerda a tre testimoni “minori” (non a Robert Capa, che fu per un certo periodo il compagno di Taro). Anche ne Le rondini di Montecassino, altro romanzo a sfondo storico, l’approccio era, come qui, “polifonico” (e diacronico). Il risultato, a giudizio di chi scrive, altissimo. Forse però stavolta una maggiore semplicità nell’approccio alla materia narrata avrebbe giovato.

Il libro di Cavazzoni è invece un voluminoso, brillante romanzo-fiume di fantascienza distopica, in cui si racconta fra l’altro di un mondo in cui esseri umani impigriti dalla tecnologia si accompagnano più volentieri con i loro servitori/robot anziché con i/ le loro mogli/mariti (il che fa pensare alla bizzarra notizia del bordello popolato da bambole, anziché da prostitute in carne e ossa, aperto a Torino). Divertente, ruspante, ben scritto, “benniano” (nel senso che ricorda un po’ certe cose di Stefano Benni), è un libro che comunque resterà.

Spezzo però una lancia in favore dell’ultimo arrivato, Orecchio, autore dell’unico libro “sperimentale” della cinquina. Mio padre la rivoluzione è una raccolta di testi, non necessariamente di storie, che ruotano attorno alla Rivoluzione d’Ottobre e alle vicende del comunismo nel XX secolo (dalla presa del Palazzo d’Inverno all’assassinio di Lev Trockij in Messico). E’ un romanzo scopertamente citazionista: alcune parti sono costruite per intero assemblando brani ripresi da altri testi, soprattutto storici, ed in questo Orecchio paga un pegno nei confronti dei padri della letteratura modernista (penso a Joyce, o a La terra desolata di T.S. Eliot). Anche laddove l’invenzione prende il sopravvento, in coda ad ogni racconto o sezione vi è una pagina di note che spiega il contesto e i prestiti, non sempre immediatamente comprensibili al lettore. Il linguaggio è immaginifico, evocativo, non facile. Molto letterario. Il racconto riguardante il padre, Alfredo Orecchio, che nel 1944 ritorna nella sua Sicilia, liberata dagli Alleati, per raccontare la saldatura in corso fra latifondisti, mafiosi e “occupanti” americani, scuote davvero, e invoglia a mettersi alla ricerca del libro nato da quel viaggio, Febbre in Sicilia, pubblicato da Cosmopolita editore nel 1945.