Questa volta spezziamo una lancia in favore di un romanzo italiano che si cala dentro all’oggi, ovvero all’esistenza quotidiana di persone ordinarie (non eroiche e nemmeno marginali), che vivono in una città altrettanto “qualunque” (Mestre), che lavorano nel privato, in aziende impegnate nella competizione globale perenne, che per lavoro viaggiano avanti e indietro per l’Europa, che nel loro piuttosto scarso tempo libero imbastiscono amicizie, storie, trame, matrimoni.

Questa volta spezziamo una lancia in favore di un romanzo italiano che si cala dentro all’oggi, ovvero all’esistenza quotidiana di persone ordinarie (non eroiche e nemmeno marginali), che vivono in una città altrettanto “qualunque” (Mestre), che lavorano nel privato, in aziende impegnate nella competizione globale perenne, che per lavoro viaggiano avanti e indietro per l’Europa, che nel loro piuttosto scarso tempo libero imbastiscono amicizie, storie, trame, matrimoni.

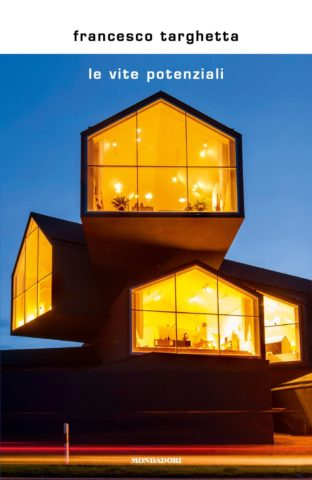

Detto così potrebbe sembrare che questo Le vite potenziali di Francesco Targhetta – candidato anche al premio Campiello – strizzi l’occhio alle serie televisive, ma non è così, in queste pagine c’è dello specifico letterario. A volte sfocia in squarci di realismo disadorno, che risulta quasi lirico (l’autore ha pubblicato in precedenza un volume di poesie e un romanzo in versi): …la sera calava sui camionisti parcheggiati ai bordi delle banchine, pronti per mettersi a cenare su un tavolino ripiegabile in alluminio all’ombra dei tir, e sugli operai bengalesi, che, dopo aver finito il turno alla Fincantieri a metà pomeriggio, uscivano di casa per bersi una birra all’Autoespresso, e su tutte le altre vite ai margini che lì si radunavano, come per istinto. Solo nei luoghi desolati certe vite possono trovare la loro armonia: i bar decadenti, le panchine lungo la circonvallazione, le piazze di periferia con le fontane disseccate e il cemento dei palazzi a cintura, le strade sporche dietro la stazione. Marghera.

Altre volte l’autore non rinuncia a quelle enunciazioni di carattere generale che trascendono il mero racconto di una storia, e che sono indizio di un’idea di letteratura “alta”: …nel mondo occidentale ci stiamo tutti, e tutti abbiamo diritto al nostro stralcio di vita goduta, ma per starci tutti abbiamo deciso di ricevere e dare in eredità un’età adulta tarpata e sconcia. Pochi però protestano con serietà e offrono il proprio rifiuto: il patto lo sottoscrivono a loro volta, ogni giorno, tra i lamenti.

La vicenda narrata ruota attorno ad alcuni personaggi, soprattutto maschili, che lavorano in un’azienda informatica, Albecom: Alberto, il fondatore, che coniuga il pragmatismo necessario per guidare un’attività imprenditoriale con una latente inclinazione alla melanconia, Luciano, prototipo del nerd solitario, incapace di costruire relazioni amorose significative, e Giorgio, l’addetto alle vendite, spregiudicato e ipercinetico come si conviene al ruolo.

La quarta di copertina cita due autori molto diversi fra loro, Houellebecq e Gozzano. Il romanzo di Targhetta è lontano dal furore iconoclasta con cui il francese fa a pezzi il mondo moderno in tutte le sue forme, ma in effetti manifesta un’inclinazione “sociologica” che illumina la vicenda narrata, rendendola, come abbiamo detto, paradigmatica. In quanto a Gozzano, la vena malinconica è presente in molta letteratura italiana, il poeta torinese è solo uno degli esempi possibili. E’ vero però che Targhetta ha compiuto studi specifici sul crepuscolarismo italiano e che, anche in occasione dell’uscita dei suoi precedenti lavori, lo ha menzionato fra le sue fonti d’ispirazione, assieme anche a Govoni.

Alcuni dei migliori e/o dei più fortunati esempi di narrativa italiana recente (non sempre le cose coincidono, ovviamente) traggono ispirazione dalla storia: pensiamo a Melandri (colonialismo nel Corno d’Africa), a Janeczek (anni ‘30 e Guerra di Spagna), a Balzano (fascismo e italianizzazione del Sudtirolo),a Postorino (nazismo), per non dire di Matteo Strukul (Medici, Casanova) o, su tutt’altro versante, della variegata produzione di Luther Blisset e Wu Ming (di nuovo colonialismo, ma anche Vietnam ecc.). In questo caso, abbiamo a che fare al contrario con un autore che esplora il presente e le sue “vite potenziali”, tenendosi alla larga dai terreni abbondantemente battuti (terrorismo, mafia, immigrazione) ma anche dai toni più apertamente polemici con cui altri hanno raccontato la contemporaneità (mi viene in mente fra gli altri Cartongesso di Maino). Il suo romanzo ha il pregio di offrire uno spaccato del mondo 2.0, chiamiamolo così (un mondo che inizia nel Nord-est italiano ma si prolunga in Austria, Germania o nel Nord Europa) con toni e tinte che rimandano al “poetico-metropolitano”, un genere che forse non esiste, me ne rendo conto nel momento stesso in cui rileggo la frase, ma al quale sono molto sensibile. In ogni caso: ben fatto.