C’è l’emigrazione come momento collettivo, la storia di un popolo costretto a lasciare la sua terra, ma c’è anche la storia personale di Zia Favola, che da San Cono parte alla volta di New York a fine Ottocento.

C’è l’emigrazione come momento collettivo, la storia di un popolo costretto a lasciare la sua terra, ma c’è anche la storia personale di Zia Favola, che da San Cono parte alla volta di New York a fine Ottocento.

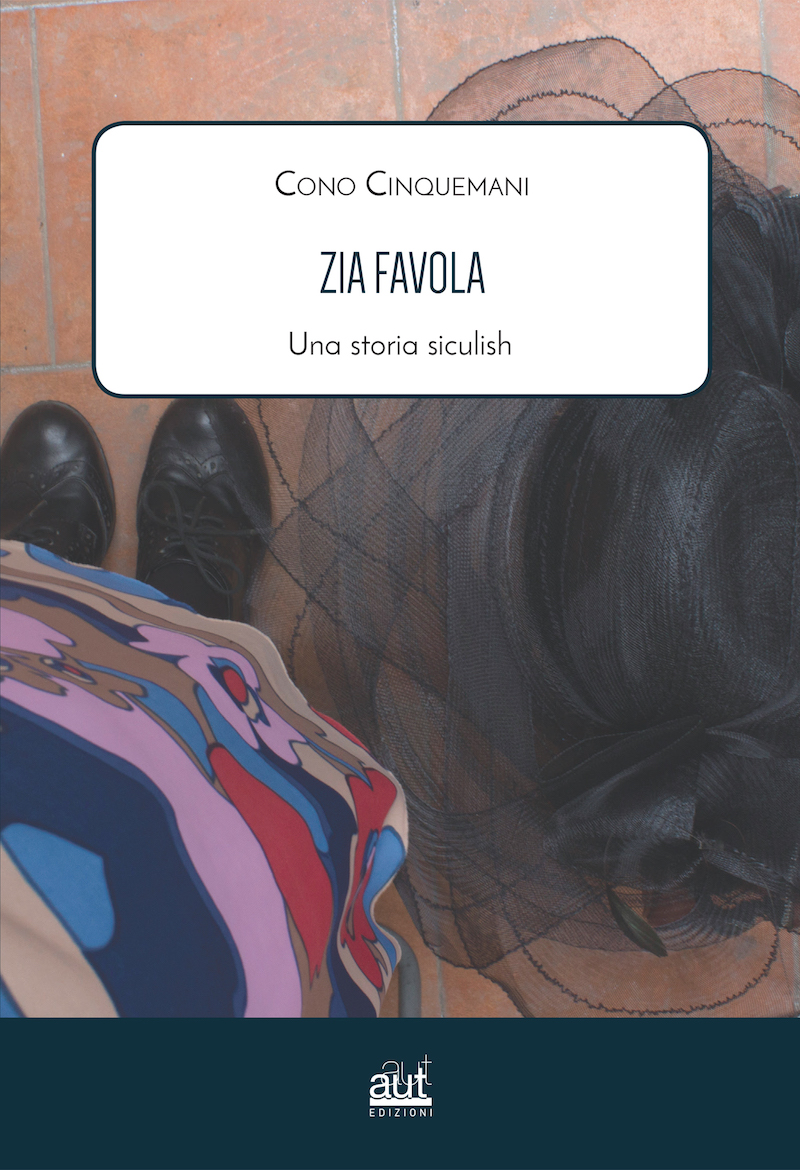

Cono Cinquemani, cantautore, attore, regista teatrale ma anche assistente di volo, pubblica il primo romanzo in lingua Siculish: Zia Favola- Una storia Siculish (Aut Aut edizioni) raccontandoci un momento storico importante attraverso gli occhi e la dimensione psicologica della sua protagonista, Zia Favola.

La malattia, la sofferenza di una donna siciliana che giovanissima si imbarca per il Nuovo Mondo, diventano per il lettore uno strumento per comprendere, da una prospettiva personale, l’importanza, la necessità e l’inevitabilità del fenomeno dell’emigrazione di ieri e di oggi.

Da racconto corale, Zia Favola diventa storia intima e personale senza le sbavature dell’happy ending in salsa American Dream.

Il romanzo è anche frutto di una ricerca linguistica che ha portato alla nascita di un vero e proprio vocabolario siculish. Quell’americano imbastardito e impregnato del siciliano che i migranti si erano portati da casa. E la lingua diventa ponte di collegamento tra le due culture, quella siciliana e quella americana, dipinge con delicatezza il personaggio, non lo trasforma in caricatura. Si fa portavoce di un momento storico importante ma conserva la dinamicità di un linguaggio vivo.

Cono Cinquemani, ci racconta come è nato questo romanzo, quali sono le storie raccolte durante i voli transoceanici e qual è il messaggio che ha voluto condividere con i lettori.

“Il messaggio del romanzo è forte e ci vuole dire come innanzitutto l’’emigrazione è aricchimento. Chi arriva porta un dono, la sua cultura, chi accoglie la riceve e ne fa tesoro. Ma soprattutto non bisogna mai abbandonare la propria identità nel processo di integrazione perché laddove non esistono ponti culturali, non esiste identità e arriva sempre qualcuno a costruire un muro”.

Zia Favola non è semplicemente un romanzo ma tocca molti aspetti: dalla storia, all’antropologia, ad una certa ricerca linguistica. Come nasce l’ispirazione che ti ha portato a scriverlo?

“Sono sempre stato affascinato dall’emigrazione, sia perchè nella mia famiglia sono molti gli emigrati e perchè anche grazie al mio lavoro incontro tantissimi viaggiatori, espatriati, migranti.

Andavo alla ricerca di più dettagli sulla storia di mio nonno, emigrato in Venezuela. Di Zia Favola, questa mia antenata nata a Corleone, tra le pioniere in Sicilia dell’emigrazione femminile oltreoceano, sapevamo e sappiamo ancora poco. Tra i vari documenti ad Ellis Island mi imbatto nell’intervista a Josephine Garzieri. Mi ha colpito la sua storia, legata alla sua malattia, il glaucoma. Ho voluto raccontare questa storia emozionante e delicata attraverso il personaggio di Zia Favola”.

Hai scelto però una prospettiva diversa da quella con cui si raccontano le storie legate all’emigrazione di fine Ottocento, inizi Novecento.

“La mia volontà è stata quella di fare luce su una dimensione psicologica dell’emigrazione che in molti hanno trascurato. Per questo Zia Favola ci parla di sentimenti come la sofferenza di chi lascia la proria terra, affronta la malattia, l’isolamento linguistico, la sofferenza di una donna lontana dalla sua famiglia. Fino ad ora, gli emigranti spesso sono stati rappresentati come degli eroi che una volta sbarcati trovavano il loro sogno americano spesso dimenticandosi delle loro origini. C’era un’americanizzazione forzata e un processo di integrazione spesso raccontanto in maniera indolore”.

Il racconto è anche una ricerca sulla lingua Siculish, che con Zia Favola, acquista dignità di una lingua che ha una sua autonomia ed importanza

“Il Siculish mi ha sempre affascinato perchè durante i miei voli Roma-New York mi sono sempre imbattuto in siculo-americani con un linguaggio ibrido molto interessante.

Il mio interesse ha cominciato a trasformarsi in ricerca dopo una serie di eventi: la nascita dello Spanglish, la pubblicazione di romanzi come Terra Matta e il Libro della Spartenza”.

Quali sono state le tue fonti per creare un vocabolario Siculish che hai poi utilizzato nel romanzo?

“Gli zii di Sicilia di Leonardo Sciascia dove la zia utilizza una lingua siculo-americana quasi nascosta però. Per me è stata una provocazione che mi ha spinto a dare vita e dignità ad una lingua dinamica come il siculish. I viaggi in aereo sono stati per me un vero e proprio laboratorio mentre ho utilizzato molti audio recuperati nei musei dell’emigrazione in Sicilia e negli Stati Uniti. Infine, realizzando molte interviste dirette come campione, ho potuto creare un vocabolario siculish che avesse anche validità scientifica. Nel romanzo, non solo guadagna identità ma diventa una lingua tenera e mai arrogante, mai spocchiosa come spesso è stata utilizzata”.

Zia favola è anche un romanzo che punta sulla forza e il coraggio di una donna dove le figure maschili sono in secondo piano. Non c’è però retorica femminista nè happy ending americano da American dream…

“Zia Favola è un omaggio alle donne e alla loro forza dove gli uomini sono accondiscendenti, teneri. E’ soprattutto un omaggio alle donne siciliane che hanno vissuto l’emigrazione sia attivamente che passivamente, quando i loro mariti partivano lasciandole a casa. Zia Favola è una donna che ha lottato, sofferto, si è integrata ma non ha mai rinunciato alla sua identità. Ha mantenuto un contatto forte con la sua Sicilia ma è diventata anche una donna americana. E’ riuscita a sopravvivere, a vivere dignitosamente ma la sua storia non e quella di un’eroina che va in America per fare soldi, americanizzarsi del tutto e tagliare i ponti con la sua cultura di riferimento”.

Quali figure femminili ti hanno ispirato?

“Sicuramente mia nonna che è rimasta in Sicilia dopo la partenza di mio nonno per Caracas. E’ stata lei a mandare avanti la baracca in Sicilia e a gestire il patrimonio di mio nonno quando è rientrato. Una donna forte e determinata”.

Il suo messaggio, che poi è anche la chiusura del libro, è un invito alla nipote Favola a mantenere vivo il legame con le radici anche se è vivo il processo di integrazione e di assimilazione culturale. Che significato ha tutto questo nell’era di Trump e dei flussi migratori ?

“Ho scritto questa frase nell’era pre Trump, in tempi non sospetti. E’ l’invito di zia Favola alla nipote Favola:

‘Sei un michisi di lingue e di culture con la responsabilità di proteggere questa ricchezza, non permettere di rompere il bricciu della tua storia. Ricorda che per ogni bricciu che cade qualcuno altro mette un bricco per costruire muro tra po- polo’.

Non permettere a nessuno di rompere il ponte con la tua cultura di riferimento. Per ogni ponte che cade, qualcun’altro mette un ponte per costruire un muro.

Il messaggio è forte e ci vuole dire come innanzitutto l’emigrazione è arricchimento. Chi arriva porta un dono, la sua cultura, chi accoglie la riceve e ne fa tesoro. Ma soprattutto non bisogna mai abbandonare la propria identità nel processo di integrazione perché laddove non esistono ponti culturali, non esiste identità e arriva sempre qualcuno a costruire un muro di separazione”.

Pensi oggi ci sarebbe una Zia Favola tra le donne di nuova generazione che decidono di lasciare la propria terra?

“Non credo, perchè le donne di oggi sono figlie di tempi diversi. Hanno vissuto una vita più agiata, non hanno conosciuto la sofferenza della guerra, della fame. Hanno più strumenti ma forse sono anche più vulnerabili. Le donne di allora vivevano in condizioni estreme, mandavano avanti la famiglia mentre i mariti erano in terrre lontane o in guerra”.

Nei tuoi lunghi viaggi quail sono le varie facce dell’emigrazione che hai conosciuto?

“Ci sono i siculo-americani che hanno lasciato tanti anni fa la loro terra e che pensano che la Sicilia sia ancora quella di allora. Ci sono quelli di nuova generazione che vivono con il mito di NY e sono fluenti in inglese. Ognuno di loro ha una storia da raccontare che spesso condividono con me durante le ore di volo. Per me il volo diventa un momento di grande creatività. Mi scorrono davanti le facce di tutti i passeggeri e immagino la vita di ognuno di loro, creando così racconti” .

Che Sicilia ne viene fuori dagli incontri e dai racconti con i siculo-americani durante i voli?

“Una Sicilia spesso ancora troppo ingabbiata nello stereotipo cinematografico creato da Il Padrino e oggi purtroppo dal Commissario Montalbano. Vorrei che venisse fuori una Sicilia diversa, quella del mito, quella greca, araba, normanna”.

Come hanno reagito alla lettura del tuo libro i vari lettori come la generazione siculo-americana o la nuova?

“Molti si sono commossi e hanno ricordato la loro partenza dalla Sicilia. Il mio libro parla a tutti: a chi ha lasciato la terra e a chi è ancora rimasto”.

Anche tu hai lasciato la tua Sicilia anche se spesso ritorni e pensi ad un rientro più stabile.

“Come tutti i siciliani, anche io ho sentito il bisogno di lasciare la mia terra e ancora di più di liberarmi dalla mia sicilianità, nella lingua, nella fisicità. Dopo tanti hanno sento invece più forte l’esigenza di ritornare. Per me la Sicilia è casa perchè li c’è la mia lingua, la mia gente, i posti dove sono cresciuto, la mia famiglia”.

La storia di Zia Favola continuerà ancora. Come sarà il prossimo romanzo?

“Zia Favola passa il testimone alla nipote che sarà la protagonista del mio secondo romanzo chiudendo cosi il cerchio.

C’e’ anche un altro lavoro in arrivo. La storia di Frank Lentini di Rosolini, l’uomo con tre gambe che io voglio raccontare attraverso il personaggio di Nino Lunfardo in un prossimo viaggio di ritorno dall’Argentina. Sarà una storia che affronta l’emigrazione dall’Argentina ma dalla prospettiva del ritorno.

La scriverò utilizzando la lingua del lunfardo, altra lingua che mi appassione e alla quale cerco di dare dignità e autonomia”.