Quando Eugenia Paulicelli intervistò Fernanda Gattinoni nel giugno del 2000, due anni prima della sua scomparsa, la stilista svelò come alle sue clienti suggerisse sempre di non copiare “il vestito di questa o di quell’attrice o celebrità”. Secondo la Gattinoni, un abito doveva accordarsi alla personalità di ogni individuo. Se da un lato le parole della stilista riflettono il suo sincero desiderio di percepire vestiti e accessori come mezzi per accentuare l’individualità, risulta pressoché impossibile negare l’influenza che le star televisive o del cinema hanno nel dettare le tendenze della moda, con i loro vestiti e costumi, un potere che esse esercitano su tutte le fasce della popolazione, dalle élite alle masse.

Sono passati poco più di cento anni da quando la dominante femminilità delle dive italiane lasciò il suo primo segno, affascinando donne di ogni classe sociale: grazie alla rivoluzionaria invenzione dell’arte del cinema, le attrici, con i loro splendidi costumi, i loro movimenti e gesti, le loro pose drammatiche, cominciarono a suggestionare l’immaginazione degli spettatori, specialmente, in realtà, quella delle spettatrici, e a condizionare il loro desiderio di essere alla moda. Come si sono evoluti il cinema e la moda nel corso del XX secolo? Quale impatto ha avuto la moda proposta dai film nella costruzione e nello sviluppo della moda italiana? Come, e quando, è nata esattamente l’idea del Made in Italy?

Nel suo ultimo libro Italian Style: Fashion and Film from Early Cinema to the Digital Age, (Ed. Bloomsbury) Eugenia Paulicelli ci fornisce le risposte, facendo luce sulla relazione che lega cinema e moda. Nel suo testo, l’autrice condivide le sue immense conoscenze e la sua vasta ricerca accademica, in un sofisticato studio che guida cronologicamente i lettori portandoli alla scoperta del complesso e affascinante mondo della moda e dei film.

Il testo offre un’attenta analisi della forte individualità delle dive e del loro modo innovativo di indossare e di esibire gli abiti; prosegue esaminando la moda e il cinema durante il ventennio fascista, e continua esplorando alcuni dei più importanti registi italiani, a partire dagli anni ’50, riservando particolare attenzione ai film di Michelangelo Antonioni. Roma, poi, diventa protagonista di due capitoli del libro: uno dedicato a Fellini e l’altro a La grande bellezza di Paolo Sorrentino. La capitale ebbe, infatti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, un ruolo centrale nella nascita e nel lancio della moda italiana nel mondo. Il libro di Eugenia Paulicelli offre uno stimolante viaggio attraverso la storia del cinema e della moda, dalle origini ai nostri giorni.

Il primo capitolo, “Fashion, Film, Modernity”, presenta un’introduzione generale al libro, ma offre anche importanti riferimenti teorici che servono ad introdurre i legami tra cinema, tessuto, corpo, identità, nel mondo moderno di inizio secolo. La Paulicelli fa riferimenti all’analisi sulla moda di Baudelaire, alle idee di Walter Benjamin sulla relazione tra l’originale e la copia nell’epoca della riproducibilità tecnica, a concetti sviluppati da Antonio Gramsci e Peter Wollen sulla meccanizzazione della vita. L’autrice usa i vari approcci teorici di questi pensatori per esaminare, in particolare, la commedia di Massimo Bontempelli, Nostra Dea, il primo romanzo di Luigi Pirandello, Si gira! ed il racconto di quest’ulitmo La marsina stretta. I protagonisti di queste opere, in particolare Dea e il Professor Gori, sono visti come figure emblematiche della struttura funzionale che si materializza nell’abito. Nel lavoro di Bontempelli, Dea nuda e Dea vestita simbolizzano rispettivamente l’idea di realtà e di copia, la copia intesa come costume, come tecnologia del corpo, e i suoi cambiamenti di abito rappresentano le percezioni e le interpretazioni all’interno dello spazio sociale. In modo simile, il racconto di Pirandello rivela il potere trasformativo dell’abito, e gli effetti che esso può avere sull’identità: in questo caso, la marsina stretta, con la sua manica scucita, causa la reazione inaspettata del professore e lo libera dal suo usuale atteggiamento di conformismo alle norme sociali. La Paulicelli considera il racconto metaforico di Pirandello come l’apice del discorso cinematografico all’interno della scrittura narrativa d’inizio secolo, mettendo in luce il forte parallelismo che esiste tra le cuciture della marsina e il lavoro che si esegue nel montaggio cinematografico.

Il libro prosegue con un secondo capitolo dedicato ai futuristi e a Rosa Genoni, “Italian Fashion and Film in the 1910s: From the Futurists to Rosa Genoni”. L’autrice ha completato parecchi studi sulla moda e sul futurismo, e ha dedicato un intero studio monografico a Rosa Genoni. Benché il capitolo riecheggi alcuni dei suoi scritti precedenti, qui viene offerta una nuova analisi di due film, Amor pedestre, prodotto nel 1914 dalla Ambrosio di Torino e diretto da Marcel Fabre, e Thaïs, prodotto nel 1917 dalla Novissima Film, e diretto da Anton Giulio Bragaglia, che le permettono di investigare la connessione tra moda e film. Amor pedestre non è propriamente un film futurista ma, secondo l’autrice, il ruolo centrale che gli abiti rivestono, e l’insolita tecnica di non rivelare i visi dei protagonisti e di visualizzare solo i loro vestiti e le loro scarpe, hanno senz’altro ispirato i futuristi, in primis Marinetti, che un anno più tardi mise in scena una storia con una tecnica simile nei teatri. Il secondo film, Thaïs, attraverso l’uso dei costumi e degli sfondi, offre poi una distinta estetica visiva che tanto assomiglia all’arte astratta ricercata dai futuristi. È affascinante scoprire il legame esistente tra le prime sperimentazioni cinematografiche che utilizzavano la moda come spazio per mettere in scena performances spettacolari e l’arte futurista.

La sezione dedicata a Rosa Genoni ripropone parti dello studio di Paulicelli, Rosa Genoni: la moda è una cosa seria, ma la stilista, pioniera nel campo della moda, è troppo importante per non essere ricordata anche qui, specialmente per la sua precoce comprensione del fatto che la moda fosse un elemento estremamente importante per l’economia italiana, e che essa potesse affermarsi e contrastare il dominio esercitato dalle case di moda francesi. Rosa Genoni gettò i primi semi per la realizzazione e la concettualizzazione della moda italiana, e il suo lavoro può essere considerato la controparte femminile dell’opera dei futuristi, intenti a ri-immaginare se stessi, il loro spazio, e i loro progetti politici di guerra.

“From the Body of the Diva to the Body of the Nation”, il terzo capitolo, esamina il ruolo centrale delle dive che indossavano i loro abiti in vere e proprie esibizioni. L’analisi di Ma l’amore mio non muore mai (1913), di Mario Caserini e, in particolare, quella di Rapsodia Satanica (1915), di Nino Oxilia, servono a dare grande forza critica al testo. L’autrice esamina Lydia Borelli nel suo ruolo di Salomè, e come l’uso degli specchi amplifichi il senso di esibizione dell’attrice. Di particolare interesse è lo studio del personaggio della Borelli in Rapsodia Satanica, che apre un discorso critico sull’uso del velo. Secondo Paulicelli, esso agisce come mise en abyme della volontà di vivere oltre l’imprigionamento del proprio corpo e delle regole morali. L’autrice esamina inoltre gli effetti cromatici ottenuti attraverso la tecnica del pochoir che lega insieme elementi cinematografici e sartoriali. Il capitolo continua con l’analisi di Sangue Bleu (1914), in cui il regista Oxilia sperimenta innovative tecniche filmiche utilizzando un’altra diva, Francesca Bertini. La Paulicelli considera i costumi della Bertini una vera e propria passerella, rafforzando la tesi secondo la quale cinema e dive operarono insieme, dettando la moda del tempo.

Il quarto capitolo, “Fashion, Film, Modernity, under Fascism”, si addentra all’interno delle importanti innovazioni estetiche e della sperimentazione di cinema e moda durante gli anni del fascismo. L’autrice smonta la generale tendenza di percepire moda e cinema come semplici veicoli usati dalla propaganda politica del regime. Resta certamente innegabile il fatto che cinema e moda furono mezzi del governo fascista utilizzati per costruire una nuova immagine gloriosa della nazione italiana; così come resta innegabile il desiderio di fascistizzare il paese in un progetto totalitario che permeasse la vita quotidiana degli italiani. Le pellicole e i film di quegli anni, infatti, erano impiegati per mettere in scena la moda e renderla accattivante, con l’intento di educare gli italiani a vestirsi, camminare, e partecipare alle parate in modo appropriato. Ma accanto allo sfruttamento di questi mezzi per consolidare il potere del regime, viene svelata la complessa sperimentazione che caratterizza le pellicole e i film di quegli anni. Nella sua analisi di Contessa di Parma (1937), di Alessandro Blasetti, Paulicelli sostiene che questo sia uno dei film che meglio enfatizza e pubblicizza gli abiti, un vero fashion show che gioca un ruolo molto importante nello sviluppo della trama, e incorpora dentro di sé tradizione, nazionalismo e modernità. Grandi magazzini (1939), di Mario Camerini, è un altro film significativo che mette in scena Milano, già una delle città più importanti per la moda italiana, e fa da specchio alle dinamiche sociali e alle fasi di sviluppo di una nuova città moderna durante il fascismo.

Italian Style dedica un intero capitolo a Michelangelo Antonioni. Secondo l’autrice, nessun regista italiano ha mai dimostrato la conoscenza e la sensibilità per la moda più e meglio di Antonioni. “Launching Italian Style in Cinema and Fashion: The Films of Michelangelo Antonioni”, dunque, inizia con l’analisi di Sette Canne, un vestito (1949), uno dei primi documentari diretti dal regista, prosegue con i film degli anni’50 (Cronaca di un amore, La signora senza camelie, and Le amiche) e ‘60 (in particolare L’avventura, L’eclisse, La notte; anche se il capitolo menziona brevemente anche Il deserto rosso, Blow-up, The Passenger, e Zabriskie Point).

La moda italiana nacque nei primi anni ’50, nel 1951 per essere precisi: grazie al cinema e alle prime sfilate di moda, la moda italiana cominciò ad affermarsi e ad essere acclamata internazionalmente, diventando cruciale nel processo di ricostruzione economica della nazione. L’Italia, ci spiega la Paulicelli, iniziò finalmente ad essere riconosciuta come una concreta entità geopolitica che produceva la propria moda, e Antonioni fu in grado di catturare il ruolo centrale della moda e dei costumi nella rinascita della nazione. L’autrice guida criticamente i lettori attraverso lo splendido mondo cinematografico di Michelangelo Antonioni, esaminando i personaggi, i vestiti, le sfilate e rivelando il modo unico con cui il regista utilizzava gli indumenti. I vestiti non erano semplicemente usati per svelare visivamente il ruolo dei personaggi e la loro irresolubile ricerca d’identità, ma rispondevano anche al desiderio del regista di raggiungere una nuova composizione estetica.

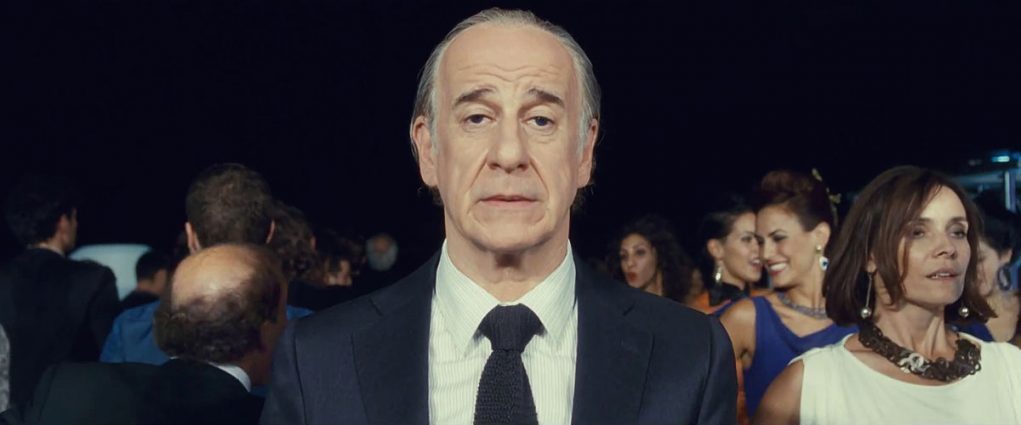

Roma, la città che più di altre unisce moda e cinema, diventa centrale negli ultimi due capitoli del libro: “Rome, Fashion, Film” e “After La dolce vita: La grande bellezza (2013) by Paolo Sorrentino”. La Paulicelli esamina in modo chiaro e dettagliato i legami tra Italia e Stati Uniti, l’ibridizzazione delle due culture, e il modo in cui la moda ha sviluppato il suo rapporto con il cinema e la Città Eterna, un legame che esiste tutt’ora. L’autrice attinge alle idee di Francesco Casetti, Roland Barthes, Robert Gordon, e David Harvey, per citarne solo alcuni, per teorizzare la nozione di esperienza e spazio, e per dimostrare la connessione che esiste tra moda, cinema e città. Ma questo legame, nel dopoguerra italiano, fu scatenato da eventi molto concreti: il piano Marshal, che diede agli Stati Uniti un nuovo controllo sulla nazione, l’invasione di Cinecittà da parte di registi e star di Hollywood, e non ultimo il matrimonio tra il regista Tyrone Power e l’attrice Linda Christian, un fenomeno mediatico che sancì il successo delle sorelle Fontana e dello stile italiano. Roma divenne la capitale della moda perché Roma aveva gli studi di Cinecittà, studi che mancavano ad altre città italiane. Accanto alla moda, anche i costumi e i costumisti acquisirono una nuova importanza, e molte case di moda romane si attivarono sempre di più nella produzione di vestiti e costumi per le star americane, consolidando così la relazione tra moda, cinema e città, la cui complessità viene rappresentata perfettamente in La Dolce Vita. La lettura che la Paulicelli offre dei film di Fellini, La Dolce Vita (1960) e Roma (1972), aggiunge nuovi spunti d’interpretazione ai molti saggi ormai scritti sull’opera felliniana, specialmente la sezione che si interroga per capire il significato cinematografico che la città di Roma aveva per il regista. Di particolare rilievo è anche la parte dedicata alla sfilata ecclesiastica, e l’approccio teorico che permette di percepire, in Roma, passato e presente, realtà e illusione. La grande bellezza di Paolo Sorrentino viene analizzata nell’ultimo capitolo, che conclude la parte dedicata a Roma. L’autrice prende in esame, ancora una volta, l’importanza che la moda acquisisce nel film, e riflette sulle similitudini e sulle differenze tra Sorrentino e Fellini.

Il testo è inoltre arricchito da fotografie dell’archivio di Roberto Palmas (solo alcune sono stampate nel libro, ma molte altre si possono visualizzare sul sito di Eugenia Paulicelli), illustrazioni, abbozzi, e preziose interviste a famosi stilisti e persone che hanno contribuito, e ancora oggi contribuiscono, alla crescita dell’industria della moda e del cinema, come, ad esempio, Fernanda Gattinoni, Dino Trappetti, Teresa Allegri e Massimo Attolini.

Italian Style: Fashion and Film from Early Cinema to the Digital Age è un testo lucido e ben scritto che promuove, con il valore qualitativo della sua ricerca accademica, i campi della moda e del cinema; un testo importante e indispensabile per capire la loro complessa relazione, e la loro influenza nella costruzione della nazione e dell’identità culturale italiana, dall’inizio del Novecento ai nostri giorni.