Cosa c'entri davvero Birdman, il film di Inarritu che ha fatto incetta di Oscar, con Raymond Carver (1938-1988), non è poi così chiaro, ma il fatto che nel film si parli dello scrittore — e poeta, e insegnante di "scrittura creativa" — ci offre una buona occasione per occuparci nuovamente di lui.

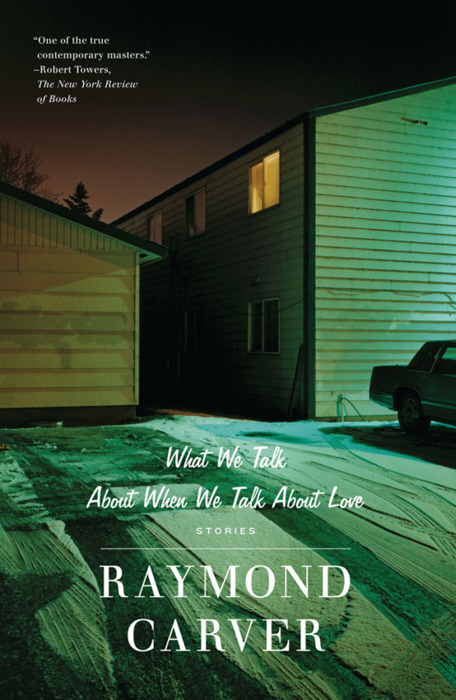

Nel film, come è ormai arcinoto, Michael Keaton, il protagonista, è un attore che ha conosciuto il successo interpretando un supereroe un po' uomo e un po' uccello, e che decide di rimettersi in gioco dirigendo e interpretando a Broadway una piece teatrale ispirata a What We Talk About When We Talk About Love (in Italia, Di cosa parliamo quando parliamo d'amore), la seconda raccolta di racconti di Carver.

Il cinema di Inarritu in realtà è molto lontano dall'estetica carveriana, che è quella dell'essenzialità o del "taglio corto". Short cuts è infatti il titolo che un altro regista, Robert Altman, diede nel 1993 ad una pellicola che, in quel caso, portava direttamente sul grande schermo alcuni dei racconti dell'autore americano (in Italia lo rinominarono America oggi e mai pena sarà abbastanza severa per chi commise questo scempio). Anche quella trasposizione cinematografica non era pienamente fedele all'opera a cui si rifaceva, per quanto, certo, Altman ci avesse provato, mentre Inarritu non ha mai avuto questo obiettivo, gli serviva un autore che incarnasse l'arte non-commerciale.

Altman risolse il problema della brevità dei singoli racconti legando i "tagli corti" gli uni agli altri, ovvero facendo sì che le storie si compenetrassero, al fine di dar vita ad un affresco di storie che reggesse due e passa ore di grande schermo. E il resto lo fece la location, Los Angeles. In realtà il racconto-tipo di Carver è come i quadri di Hopper, racchiude un mondo, un istante raggelato. Essergli fedele vuol dire anche accettare il senso di autosufficienza che ispira.

Carver è la provincia americana. E i confini della provincia americana non so dove finiscano. Forse semplicemente non finiscono, si estendono ad ogni provincia del pianeta Occidente. Quei boschi, quei negozi, quelle segherie, quei greti di fiumi, quelle case suburbane, quelle cliniche, io le ho sentite come mie fin da quando le ho scoperte, cioè non appena Carver cominciò ad essere pubblicato in traduzione italiana, intorno alla metà degli anni '80, sull'onda del cosiddetto "minimalismo". Prima, mi ero immedesimato nella Lowell di Jack Kerouac.

Carver è la provincia americana. E i confini della provincia americana non so dove finiscano. Forse semplicemente non finiscono, si estendono ad ogni provincia del pianeta Occidente. Quei boschi, quei negozi, quelle segherie, quei greti di fiumi, quelle case suburbane, quelle cliniche, io le ho sentite come mie fin da quando le ho scoperte, cioè non appena Carver cominciò ad essere pubblicato in traduzione italiana, intorno alla metà degli anni '80, sull'onda del cosiddetto "minimalismo". Prima, mi ero immedesimato nella Lowell di Jack Kerouac.

Qui ci sta un discorso che vorrei fare da tempo: com'è che un ragazzo italiano può sentire il suo mondo meglio rappresentato dalla narrativa americana rispetto a quella del proprio paese? Perché poi per molti versi la narrativa di Kerouac o Carver è anche molto americana. E allora? Penso che abbia a che fare con la necessità che a volte abbiamo di distanziarci dalle cose per poterle mettere bene a fuoco, come fanno i presbiti. E poi, con quello che di italiano trovavamo in giro. Voglio dire: non è che nella letteratura italiana non ci sia realismo in abbondanza. Solo che, poteva un ragazzo di Bolzano — o Bologna, o Cinisello, o Bari — riconoscersi nei ragazzi di vita delle periferie romane o nei pescatori di Aci Trezza? Evidentemente no, erano troppo caratterizzati (e Tondelli non era abbastanza): mentre in quel modo che avevano gli americani di raccontare, al tempo stesso lirico e disadorno, in quel modo che rimandava da un lato al Joyce dei Dublinesi e dall'altro a Checov, passando per l'Hemingway dei 49 racconti (Un posto pulito, illuminato bene su tutti), forse sì, anzi, senz'altro.

Dalla letteratura americana, dalla sua capacità di parlare un linguaggio riconoscibile a chi vive a migliaia di chilometri di distanza, ho imparato una lezione fondamentale, e cioè che la geografia non è una barriera, che la descrizione di luoghi e situazioni lontanissime dal mio vissuto può in effetti riflettere fedelmente i miei luoghi e le mie situazioni.

Questa stessa lezione l'ho imparata anche leggendo un'intervista ad un cantautore napoletano oggi ormai decotto, ma all'epoca sulla cresta dell'onda, a cui un giornalista chiese: com'è che uno che nasce e cresce a Napoli vuole suonare rock 'n' roll come Jerry Lee Lewis? Non sta tradendo la sua identità? E Bennato rispose: se alzandomi al mattino per anni ho sentito il rock 'n' roll, è questa la mia identità, non gli stornelli.

In questa sede non mi dilungherò sulle questioni che sono diventate poi materia per gli specialisti, ovvero in particolare su quanto Carver ci fosse in What We Talk About When We Talk About Love, a cui l'editor Gordon Lish asportò più del cinquanta per cento del testo, nel tentativo di asciugare ancora di più la prosa, di ripulirla dagli eccessi di sentimentalismo, di tagliare davvero "fino all'osso" (Carver diede del suo stile una definizione del genere: "Taglio fino all'osso, e quando arrivo lì, taglio ancora, fino al midollo").

In questa sede non mi dilungherò sulle questioni che sono diventate poi materia per gli specialisti, ovvero in particolare su quanto Carver ci fosse in What We Talk About When We Talk About Love, a cui l'editor Gordon Lish asportò più del cinquanta per cento del testo, nel tentativo di asciugare ancora di più la prosa, di ripulirla dagli eccessi di sentimentalismo, di tagliare davvero "fino all'osso" (Carver diede del suo stile una definizione del genere: "Taglio fino all'osso, e quando arrivo lì, taglio ancora, fino al midollo").

Di ciò si è scritto tanto. In Italia a parlarne per primo fu Baricco, rivelando il segreto scoperto da D.T. Max del New York Times, che nel 1998 aveva messo le mani sul manoscritto originale. Del resto ormai le prime versioni sono state in gran parte ripubblicate, anche in traduzione italiana. Certo a Carver quell'editing pesante bruciò parecchio. Ma, in definitiva, se l'editor ha fatto un buon lavoro, tanto meglio: anche il Waste Land di T.S. Eliot, uno dei massimi capolavori della poesia del '900, non sarebbe quello che noi conosciamo senza i tagli e le aggiunte di Ezra Pound, il "miglior fabbro". E comunque, le prime tre raccolte che lanciarono Carver in Italia, Cattedrale, Di cosa parliamo… e Vuoi star zitta, per favore?, pubblicate da Garzanti (la prima già nel 1984 da Mondadori) non diedero mai al lettore un'impressione di disomogeneità.

Diciamo invece, a beneficio di chi lo scopre oggi, di cosa scriveva Carver. Di matrimoni, adultèri, figli contesi, dipendenze, cene del sabato sera fra coppie di amici. Di gente in difficoltà, paralizzata dall'inazione o inconsapevole di sé, anche quando esercita una buona professione, come quella del medico. Di situazioni spesso in effetti davvero “minime”, salvo qualche eccezione, ad esempio il delitto che sigilla Dì alle donne che usciamo. La struttura c'è ed è robusta: non c'è un plot mirabolante. La stessa sfida che affrontò, per rimandare ancora al cinema, il primo Wenders, a mio parere.

A volte dietro alla pellicola del quotidiano si avverte un presenza estranea, minacciosa. Un rappresentate suona alla porta, un pasticcere prepara una torta di compleanno che nessuno viene a ritirare, un uomo sposato e un’amica della moglie si danno appuntamento in un bar. Amici vanno a pescare assieme. E poi qualcosa accade, qualcosa si incrina. Quegli amici trovano per caso il corpo di un’annegata nell’acqua (come anche in un racconto di Stephen King, Stand by me). La coppia che pianificava di spassarsela viene importunata da un reduce del Vietnam, che conserva un orecchio avvolto in un fazzoletto. Mentre il bambino che doveva festeggiare il compleanno è stato investito da un'auto.

A volte dietro alla pellicola del quotidiano si avverte un presenza estranea, minacciosa. Un rappresentate suona alla porta, un pasticcere prepara una torta di compleanno che nessuno viene a ritirare, un uomo sposato e un’amica della moglie si danno appuntamento in un bar. Amici vanno a pescare assieme. E poi qualcosa accade, qualcosa si incrina. Quegli amici trovano per caso il corpo di un’annegata nell’acqua (come anche in un racconto di Stephen King, Stand by me). La coppia che pianificava di spassarsela viene importunata da un reduce del Vietnam, che conserva un orecchio avvolto in un fazzoletto. Mentre il bambino che doveva festeggiare il compleanno è stato investito da un'auto.

O magari non succede nulla. Solo, cala l'oscurità nella stanza, perché fuori il sole è tramontato, ma nessuno si alza per accendere la luce.

Ci ricorda una sensazione che dobbiamo avere già vissuto, o che vivremo. Quasi mai redenzione, eventualmente una piccola epifania: il protagonista di Cattedrale chiude gli occhi e lascia che sia l'ospite cieco a guidare la sua mano, nel disegnare sul foglio la grande chiesa, e quando ha finito, e il cieco lo invita ad aprire gli occhi e a guardare com'è venuta, lui dice "magnifica". Ma gli occhi continua a tenerli chiusi.

Se chiudi gli occhi puoi vedere (se tocchi il fondo, puoi risalire). E' una probabilità, non una certezza, in Carver certezze non ce ne sono mai. Forse Carver ci ha ri-raccontato questa storia, che tante altre volte avevamo sentito. Con i suoi racconti ma anche con la sua biografia, cominciata in una famiglia umile. Assieme alla povertà lo scrittore ci è andato a braccetto per gran parte dell'esistenza conclusasi a soli 50 anni. Per mantenersi fece mille mestieri, prima di raggiungere il successo – un successo tardivo – e di insegnare scrittura all’università, dopo averla studiata per tanti anni. Una sera rincasando si fermò al bar, e da allora per molto tempo fu vittima del demone dell'alcol.

Spesso, nelle interviste, ricordava gli anni feroci in cui, dopo il lavoro e la cura dei figli, avuti quand'era molto giovane, se saltavano fuori due ore per scrivere era un miracolo, e a volte era costretto a riparare nella macchina parcheggiata in strada per trovare un po’ della solitudine necessaria. Antiaristocratico per eccellenza, dunque. Ma al tempo stesso molto determinato. Quindi molto americano. Quindi molto moderno.

Attuale? Diciamo piuttosto un classico. E come tale sempre riconoscibile, anche se sembra che nessuno abbia raccolto la sua eredità. Gli autori che hanno fatto grande l'America negli ultimi 25-30 anni, Franzen, Foster Wallace, Eugenides (e la sua quasi coetanea Toni Morrison), sono molto lontani dalla sua poetica, che si teneva alla larga in pari misura dalle grandi narrazioni e dal postmodernismo citazionista.

Certi racconti di Carver continueranno sempre a toccarci, come ci toccherà sempre L'urlo di Munch.. In essi, sotto alla tristezza, sotto al senso di solitudine e di smarrimento, sembra di ritrovare “qualcosa di duraturo, di scritto per durare, oltre che bello in sé e per sé. Qualcosa che getti qualche scintilla in un chiarore persistente e saldo, anche se fioco” (Carver nella postfazione a Di cosa parliamo quando parliamo d’amore, ed. Garzanti).

Raymond Carver, Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, Garzanti, 1987, Minimum Fax, 2001. Einaudi ha pubblicato nel 2009 Principianti, la versione originale della raccolta, pre-editing di Lish.

Prima edizione americana: What We Talk About When We Talk About Love, Knopf, 1981.

Di Carver negli ultimi anni si è iniziata a pubblicare in Italia anche la produzione poetica, prima trascurata.