Vincenzo Consolo (Sant'Agata di Militello, 18 febbraio 1933 – Milano, 21 gennaio 2012) è stato scrittore, giornalista e saggista e autore di numerosi saggi sulle diversità culturali della Sicilia e del bacino Mediterraneo. Nato a Sant'Agata di Militello (Messina), visse a Milano dal 1969 e debuttò come scrittore nel 1963 con il suo primo romanzo La ferita dell’aprile, una narrativa sulla vita di un paese siciliano e le lotte politiche del dopoguerra. Consolo però, divenne famoso come autore nel 1976 con Il Sorriso dell'Ignoto Marinaio.(guarda il video)

Leggendo lesue opere si può scoprire molto della situazione italiana e siciliana del post seconda guerra mondiale. Lo scrittore nelle sue opere racconta l’emigrazione siciliana, la vita dei minatori di zolfo, il passaggio del mondo contadino, l'industrializzazione, la devastazione della terra, i terremoti e le ricostruzioni inadeguate, i dolorosi massacri passati e presenti della mafia, le scelte politiche ed economiche di chi è al potere dal dopoguerra fino alla nostra società attuale.

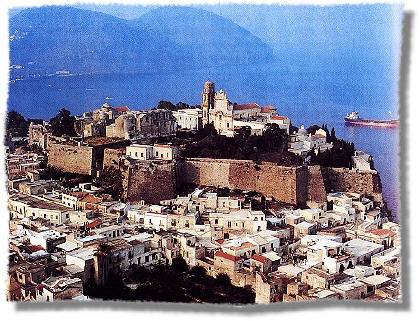

Una veduta di Sant’Agata di Militello

Parlando di scrittura e di lingua, secondo Vincenzo Consolo ne esistono di due tipi, quella del romanzo e quella storica. Le sue opere possono essere considerate romanzi poetici, con una forte influenza storica siciliana. Convinto che scrivere veri e propri romanzi sia quasi un inganno per il lettore, adotta fin dall’inizio un suo stile di scrittura che predilige una narrazione verso la poesia concentrandosi però sul passato storico della Sicilia. I suoi saggi rispecchiano ed evidenziano la tradizione, la storia e la bellezza siciliana. Consolo scrive con un particolare tipo di memoria, incorporando i suoi ricordi e la nostalgia che ha sempre sentito per la sua terra. Questa sua malinconia è frequente nelle sue opere ed è fortemente sentita dal lettore, anche perchè i suoi saggi sono scritti con un linguaggio semplice, originale, molto emotivo ma comprensibile a tutti.

In un'intervista curata da Marino Sinibaldi, Consolo dichiarava che fin dal suo primo libro ha cominciato a creare una lingua che esprimesse una ribellione totale alla storia e ai suoi esiti, non un dialetto ma un’immissione del codice linguistico nazionale, un “innesto” di vocaboli che sono stati espulsi e dimenticati. Infatti nella narrativa di Vincenzo Consolo si riscontra sempre un originale rapporto tra memoria storica e ricerca linguistica e molta attenzione sulle varietà di linguaggio, che aiuta a far capire la cultura e le tradizioni siciliane. Per questo motivo i saggi di Consolo possono essere considerati una sua ricerca di memoria storica, che riguarda il mondo della Sicilia e la sua affascinante bellezza. Consolo ha affermato in molte interviste che la lingua italiana è una fra le più belle e nobili e che contiene un “giacimento” linguistico che molti invidiano, ma i dialetti e le tradizioni siciliane anche nel bacino Mediterraneo si stanno purtroppo perdendo. Per questo motivo l’autore nella sua narrativa ha incorporato (o innestato come dice lui), parole in dialetto che aiutano a conservare la lingua italiana che, come diceva lui stesso, sta diventando troppo tecnica a seguito dell’introduzione delle parole straniere sui giornali ed in televisione.

Per Consolo salvare le parole significa salvare i sentimenti che esse incorporano ed esprimono, raccontando la storia. Il suo modello linguistico è una ricerca continua per una scrittura piena di originalità. Il Sud ha sempre avuto un fascino particolare per Consolo, il quale ha cercato attraverso la sua scrittura di recuperare la memoria di una storia siciliana e mediterranea minacciata dalle forze della cultura occidentale capitalista. I suoi scritti sulla Sicilia esprimono questioni etiche e diritti umani portati alla ribalta dalle tensioni che dividono questa zona, e che hanno costretto alla partenza di massa volontaria della sua gente per motivi di lavoro e politici.

Al centro delle opere di Consolo vi è la percezione del male di vivere, questo lo possiamo leggere in Filosofiana, uno dei racconti di Le pietre di Pantalica, in cui il protagonista si chiede:

"Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni capo della costa, inoltrarmi all'interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove. Una voglia, una smania che non mi lascia star fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta di addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca".

Nello stesso racconto troviamo anche una riflessione sul destino dell'uomo, la sua sofferenza e l'inevitabile vittoria della morte:

"Ma che siamo noi, che siamo?… Formicole che s'ammazzano di travaglio in questa vita breve come il giorno, un lampo. In fila avant'arriere senza sosta sopra quest'aia tonda che si chiama mondo, carichi di grani, paglie, pùliche, a pro' di uno, due più fortunati. E poi? Il tempo passa, ammassa fango, terra sopra un gran frantumo d'ossa. E resta, come segno della vita scanalata, qualche scritta sopra d'una lastra, qualche scena o figura".

– Filosofiana, un racconto da Le pietre di Pantalica.

Nella foto Consolo, Sciascia e Bufalino

Uno degli aspetti meno conosciuti di Consolo riguarda il suo rapporto con Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino. Consolo manteneva un'amicizia storica con Sciascia e un grande rispetto per il celebre scrittore, che cita frequentemente nelle sue interviste. Quando poi Sciascia conobbe Bufalino, i rapporti tra Consolo e quest’ultimo mutarono. I tre autori siciliani sono stati fotografati insieme molte volte a casa di Sciascia, ma i loro rapporti presero ad un certo punto una strana piega, senza sapere chiaramente il perchè.

Un altro famoso autore che Consolo stimava molto e che considerava suo maestro è Pirandello. Consolo, come Pirandello, incorporò lo spettacolo in alcune delle sue opere per renderle più simili alle storie popolari siciliane.

Infine Consolo diceva che lo scrivere è un processo di tutto quello che noi ci portiamo dietro con i nostri ricordi, perchè la memoria ci ha segnato la vita lasciandoci il segno. Le sue opere esprimono la passione di un popolo siciliano che non vuole perdere la propria identità e la propria storia.

Non ho avuto il privilegio di conoscere Vincenzo Consolo personalmente, ma lo seguivo con molta ammirazione. Ho ascoltato quasi tutte le sue interviste su You Tube ed ho letto parecchie delle sue opere. Due anni fa ho visitato Sant'Agata di Militello e ho trovato questo paese proprio come lo descriveva lui, un posto con gente semplice amichevole e molto ospitale. Un’oasi di paradiso!