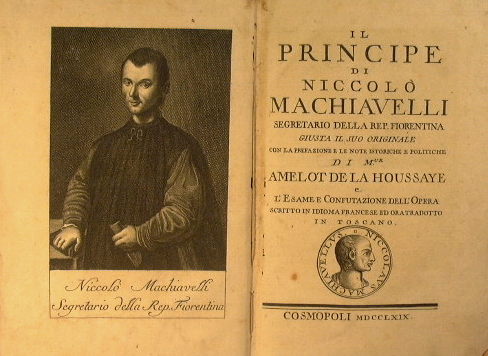

E’ il 1513, a San Casciano, un signorotto fiorentino, con grande esperienza delle cose della politica, passa le sue giornate discutendo e litigando con i taglialegna, s’intrattiene col mugnaio, il macellaio, l’oste. Chiacchiera, urla, giocando a cricca e a tricche-trach. ma “Venuta la sera, mi ritorno in casa ed entro nel mio scrittoio; e in su l'uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto i panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui uomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo, che solum è mio e che io nacqui per lui”. E’ in quei momenti che nasce una delle più celebri e globali opere della politica, ma innanzitutto dell’agire umano. Si tratta de Il Principe di Machiavelli, di cui quest’anno si celebrano i cinquecento anni. Perché, oltre a ricordare l’anniversario, parlo proprio di Machiavelli? Perché mi piace pensarlo come uno tra i capostipiti dell’italicità glocale nel mondo. Insieme ad altri, ovviamente, come Dante Alighieri, Cristoforo Colombo, Leonardo Da Vinci, Michelangelo, San Francesco d’Assisi, ecc….Uomini che in un modo o nell’altro hanno costruito un senso d’identità nella penisola ma sono riusciti a farla diventare universale, perché hanno raccontato l’uomo, la sua essenza, il suo essere ed il suo divenire. Precursori dell’Umanesimo rinascimentale o Rinascimentale a tutti gli effetti, come lo stesso Machiavelli, hanno regalato al mondo opere che non hanno confini, capaci però di richiamare alla mente luoghi particolari: Firenze e la sua Signoria, l’Umbria mistica e selvaggia, le dolci colline di Vinci, la Roma papale di Giulio II, ecc… .

Machiavelli fu uomo profondamente fiorentino ma non parlò solo a Giuliano de’Medici ne ai suoi concittadini, parlò universalmente. Come spesso accade, della serie “nessuno è profeta in patria”, fu Segretario di Stato della Repubblica fiorentina, ma successivamente venne imprigionato e torturato con l’accusa, a torto, di avere congiurato contro il cardinale Giovanni de’ Medici.

Machiavelli non era però un italiano, gli italiani “s’avevano ancora da fare”, ed anche se aveva a cuore il destino della penisola intera, ciò che ce lo fa sembrare italico è il suo pensiero, il suo aver posto le basi per la modernità occidentale. E’ uomo italico perché l’italicità è un percorso nel tempo che sedimenta e mescola i percorsi culturali di una identità che, come abbiamo già avuto modo di dire nella nostra rubrica, non nasce con l’Unità d’Italia.

A distanza di cinque secoli, l’inventore della scienza della politica moderna, ci sembra godere ancora di una fama insormontabile, seppur velata da un’ambiguità che sembra portarsi sempre dietro: da vivo e da morto.

Viaggiando con una certa frequenza in questi anni non ho avuto difficoltà a incontrare Il Principe in qualsiasi libreria di qualunque città o paese straniero. Ho iniziato a farci caso anni fa’, quando il testo del fiorentino in un modo o nell’altro appariva nei reparti di politologia, scienze sociali, classici oppure nel più ristretto libri sull’Italia di qualsiasi libreria fuori dai confini italiani. Non solo, ma frequentando le Università straniere sono rimasto sorpreso dall’enorme diffusione del testo nei programmi di studio degli studenti: francesi, americani, inglesi, ecc, nelle più svariate facoltà. Insomma Machiavelli è l’italiano -italico-, per dirla in breve, più letto nel mondo, probabilmente più di Dante.

Ma l’ambiguità resta per quel suo evocare e rimandare alla politica del cinismo, dell’inganno, al machiavellico “il fine giustifica i mezzi”, troppo frettolosamente attribuitogli e diffusosi come “arte del vivere” la politica e le relazioni tra esseri umani. E’ per questo che troviamo Machiavelli tra “I protagonisti del male”, titolo di un libro, che descrive, tra gli altri, Hitler, Stalin, Caligola, Nerone, ecc…

Machiavelli ha raccontato con abilità come stanno le cose, non come vorremmo che le cose fossero. Ha raccontato le passioni umane, il potere, le relazioni tra esseri umani svuotate di quella patina luccicante delle illusioni ipocrite dell’agire umano. Machiavelli ha raccontato il realismo politico ma paradossalmente diviene, a mio avviso, uno tra i più grandi autori del politically incorret.

A cinquecento anni dalla sua comparsa Il Principe è sempre il nucleo iniziale di ogni riflessione politica. Capace di adattarsi ai tempi, ai cambiamenti, esso ci racconta la straordinaria complessità del pensiero di Machiavelli. Le sue tante sfaccettature, il suo lato umano e sofferente, i suoi misteri capaci, a distanza di secoli, di far pensare che ci siano tanti Machiavelli, anche se alcuni reinventati ad hoc per cinema e libri. C’è il padre della moderna politica come affare esclusivo dell’uomo, distaccata dal potere religioso e trascendente, come ci racconta Isaiah Berlin. C’è quello, un po’ per tutti, auto-assolutorio de “il fine giustifica i mezzi”. C’è il Machiavelli stratega in aiuto ai manager contemporanei, ai giocatori di poker, alla comprensione dell’intelligenza dei macachi (basta dare un’occhiata su internet), detective in romanzi storici o personaggio di fiction. Insomma dove c’è intrigo, inganno, il saper valutare le mosse dell’altro con anticipo, che si tratti di finanza, guerra, politica, economia, relazioni interpersonali, oppure thriller c’è di mezzo Machiavelli, in tutte le salse.

Tuttavia, a me piace ricordarne uno. Le sue parole le porto sempre con me. Ogni tanto le sfoglio, le rileggo e ne traggo ispirazione, non tanto perché ho bisogno di strategie per ordire complotti, ma perché lì ci riconosco l’essere umano, chi sono, chi siamo. Con semplicità, perché così lui scriveva. Basta. Fermiamoci. Niente più elogi al celebre fiorentino. “Tanto nomini nullum par elogium”, “a un sì gran nome nessun elogio (è) adeguato", è scritto sulla sua tomba.