A ventiquattro anni, mentre studia a Monza all’ISIA (Istituto Superiore di Industrie Artistiche), Costantino Nivola si rifiuta di fare il saluto fascista. Viene sospeso per sei mesi dall’istituto. Lo stesso anno incontra la compagna di scuola di origini ebraiche, Ruth Guggenheim, con la quale si sposa più tardi. Quando il fascismo approva le leggi razziali, Nivola si trasferisce a Parigi, dove frequenta gli esuli italiani antifascisti e collabora al giornale del movimento Giustizia e Libertà. Una volta che i nazisti occupano la Francia, decide di allontanarsi dall’Europa per rifugiarsi in America.

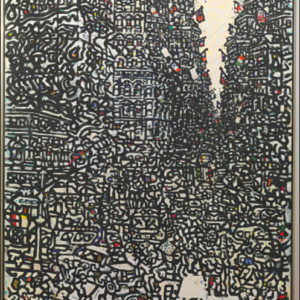

Approda a New York City, in un piccolo appartamento di Manhattan. Con sua moglie e i suoi due figli. I suoi dipinti di quel periodo raffigurano una New York affollata di persone, tombini, palazzi, spigoli, macchine, insegne, bandiere. Tutto si affolla e accatasta, tanto che non si capisce più cosa è cosa. A Nivola – che aveva passato l’infanzia tra le montagne di Orani, in Sardegna – la città di New York doveva proprio sembrare strana, un altro mondo.

I quadri della New York di Nivola ricordano un po’ le reti infinite di Kusama. Quelle opere in cui l’artista giapponese dipinge piccole pennellate ondulate e ripetute una sopra l’altra sulla tavola. Kusama voleva rappresentare l’oceano che aveva osservato dall’aereo quando si era trasferita a New York, lasciando il Giappone a 29 anni.

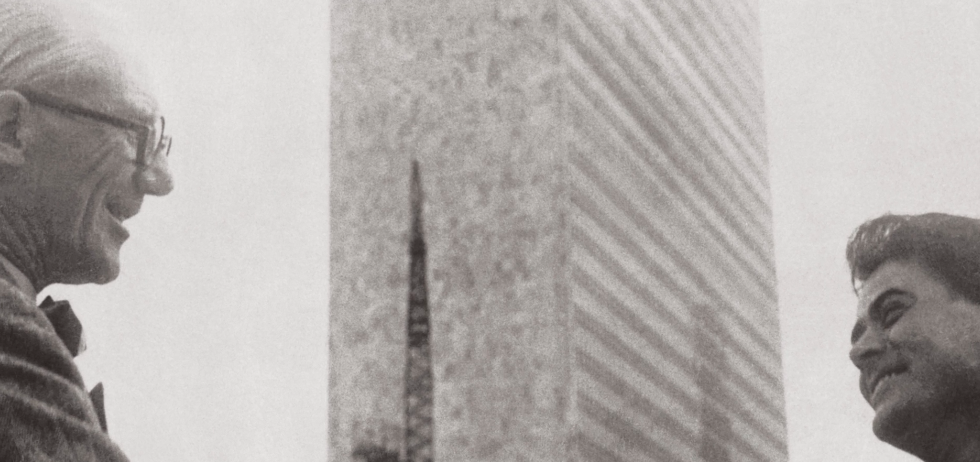

A Manhattan, Nivola trova il successo come art director di alcune riviste di design come “Interiors” e “Pencil Points”. È qui che conosce l’architetto francese Le Corbusier, esponente del modernismo funzionale. Decide poi di comprare una casa più confortevole e vicina al mare. La trova a Springs, nell’East Hampton, Long Island, NY. La casa diventa ben presto un circolo d’arte frequentato da noti artisti e architetti del tempo come Jackson Pollock, Albino Manca e Bernard Rudofsky.

È sulle spiagge di Long island che Nivola utilizza la tecnica del sand casting per realizzare sculture e bassorilievi. La tecnica consiste nell’inscatolare porzioni di sabbia bagnata da scolpire per poi riempirle di gesso o cemento. Nivola spiega la tecnica nel dettaglio in un’intervista del 19 giugno alla rivista americana ‘Look’ in nove semplici passaggi. La rivista gli attribuisce il nome “Sand Man”, l’uomo di sabbia.

- Cerca un luogo pulito, inumidisci la sabba e assicurati che la marea non arrivi.

- Con le mani, dai dei colpetti sulla sabbia per renderla compatta.

- Raduna gli attrezzi: secchio, coltello, cazzuola e cucchiaio.

- Con il coltello, disegna il contorno della scultura nella sabbia lisciata.

- Scava la sabbia con un cucchiaio per fare lo stampo. Non scavare troppo in profondità.

- Riempi lo stampo con il gesso e – nell’attesa che s’indurisca – puoi fare una nuotata veloce.

- Dopo 15 minuti, tira fuori la scultura. E spazzola via la sabbia che è in più.

- Il rivestimento di sabbia rimanente conferisce alla scultura l’aspetto simile ad una pietra.

- La tua soddisfazione sarà grande quando vedrai il risultato.

Con le sue opere di sabbia Nivola celebra la libertà di espressione e l’impegno civico.

Lo fa allestendo lo showroom sulla 5th Avenue a Manhattan della Olivetti. L’azienda fu fondata nel 1908 a Ivrea da Camillo Olivetti per la produzione di macchine da scrivere, il simbolo dei giornalisti dell’epoca. nel 1959 l’azienda produsse il primo computer elettronico italiano. Sembra che Steve Jobs avesse tratto ispirazione dalla scoperta di Olivetti per il suo primo Mac (altri sostengono che gli abbia proprio rubato l’idea). A ventisette anni, Nivola divenne direttore artistico del dipartimento pubblicitario della Olivetti. E nel 1953 gli fu commissionata dall’azienda la realizzazione del design degli interni dello showroom di Manhattan. Nel bassorilievo, steli e figure primordiali come la sabbia, si alternano a forme geometriche con sembianze religiose.

Lo fa realizzando le facciate di alcune testate giornalistiche americane. Quella per la sede del Bridgeport Post Newspaper in Connecticut rappresenta le pagine e le colonne di un giornale. Gli occhielli e i paragrafi emergono dalla parete, nel tentativo di uscire dalla realtà bidimensionale ed entrare in quella tridimensionale. In mezzo ai caratteri tipografici, ermergono volti, corpi, barche, una bandiera americana, stelle. La carta stampata prende vita in memoria della realtà.

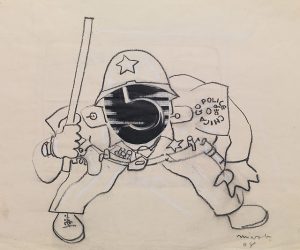

Lo fa denunciando la brutalità della polizia durante le rivolte di Chicago del 1968 e volgendo la sua attenzione alla situazione politica e sociale della Sardegna, dove, nello stesso anno, pastori, operai e studenti, si uniscono per protestare contro la violenza dello Stato e l’inerzia della classe dirigente. Nivola commenta aspramente la repressione dello Stato e la svendita del territorio sardo a fini turistici, avvicinandosi al movimento separatista per l’autonomia sarda.

Oltre ai bassorilievi, ci sono anche le statue. Quelle che sembrano rappresentazioni delle divinità della madre terra. Figure astratte e spirituali che ricordano il suo stretto legame con la Sardegna. “Mi muovo comodamente in qualsiasi ambiente”, racconta Nivola nel 1978 in un’intervista con il giornalista italiano Mario Faticoni, “ma come la sento in Sardegna non l’ho mai sentita in nessun luogo, la sensazione di appartenenza: di natura, di affinità col clima, le piante, natura, biologia. Se passo per la Sardegna in auto, mi vedo coricato in qualsiasi posto, e in quel posto come parte integrante. Sensazione di appartenenza atavicamente”.

Il Magazzino Italian Art ospita le opere dell’artista sardo in una retrospettiva che esalta i suoi paesaggi di sabbia e le sue sculture divine. A circa un’ora di treno da Manhattan, Nivola trova un nuovo rifugio a Cold Springs, lungo l’Hudson River, nella quiete dello spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea italiana. Le opere sono esposte dall’8 maggio 2021 al 10 gennaio 2022. Il museo è aperto il sabato e la domenica dalle 11AM alle 5PM. L’ingresso è libero, ma bisogna prenotare la visita.