Dal 9 maggio al 22 luglio 2018, il Museo Diocesano di Milano (intitolato all’ex arcivescovo Carlo Maria Martini) ospiterà la mostra L’ITALIA DI MAGNUM: una rassegna di ben 130 immagini di venti tra i più importanti maestri della fotografia del XX secolo, fotografie che raccontano la cronaca, la storia e il costume del nostro paese dal dopoguerra a oggi. L’esposizione, curata da Walter Guadagnini, direttore di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino, con il patrocinio del Comune di Milano e con il sostegno di Rinascente – celebra (come è già successo in questi ultimi mesi in mezzo mondo) la storia e la fondazione a New York di Magnum Photos, avvenuta il 22 maggio 1947 (l’anno scorso erano 70 ann giusti), ad opera di alcuni grandi reporter dell’epoca, come Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour, George Rodger, Maria Eisner e William Vandivert.

Perché l’agenzia fu chiamata proprio Magnum? Si racconta che la parola scelta, in latino, fornisse in quel momento (ai fondatori) una senso di grandezza, di importanza. Ma c’è chi sostiene anche che il nome sia stato scelto di getto, un po’ a caso, vista l’abitudine di alcuni del gruppo di discutere davanti ad una bottiglia magnum di vino francese, ogni qualvolta si davano appuntamento al ristorante del Moma, sempre a New York. Il percorso espositivo milanese si apre con un omaggio ad Henri Cartier-Bresson e al suo viaggio in Italia negli anni Trenta, e prosegue con la serie di Robert Capa che restituisce l’immagine di un paese in rovina alla fine della seconda guerra mondiale, e con quella di David Seymour che, nel 1947, documenta i turisti che tornano a visitare la Cappella Sistina.

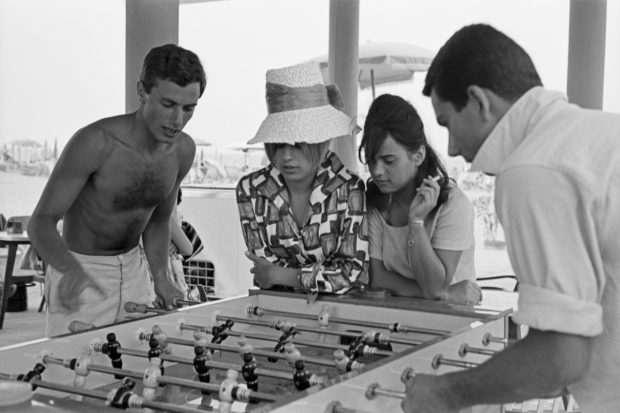

Organizzata per decenni, la mostra continua con gli anni Cinquanta che vede la rinascita del paese, attraverso le immagini di Elliott Erwitt che racconta con uno sguardo ironico la capitale Roma, le sue bellezze e le sue contraddizioni; di René Burri che conduce lo spettatore all’interno della famosa mostra di Picasso a Palazzo Reale di Milano nel 1953, che ospitava Guernica, il capolavoro del maestro malagueño; e di Herbert List con gli scatti realizzati a Cinecittà, la famosa “Hollywood sul Tevere”. Gli anni Sessanta sono rivissuti attraverso le fotografie di Thomas Hoepker, Bruno Barbey ed Erich Lessing che presentano, rispettivamente, il trionfo di Cassius Clay alle Olimpiadi di Roma del 1960, l’enorme partecipazione popolare ai funerali di Palmiro Togliatti, e le vacanze sulla riviera romagnola nel periodo del boom economico.

(c) Ferdinando Scianna/Magnum Photos

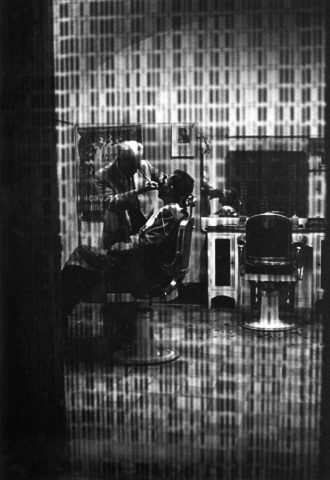

La Sicilia di Ferdinando Scianna apre la sezione degli anni Settanta, dove s’incontrano le immagini di Leonard Freed sul processo sociale che ha portato al referendum sul divorzio e di Raymond Depardon con la serie sui manicomi, nel momento storico che ha segnato l’introduzione nell’ordinamento italiano della legge Basaglia che ne decretava la chiusura.

Gli anni Ottanta vivono nel confronto tra le grandi fotografie di Martin Parr che documentano la definitiva affermazione del turismo di massa nel nostro paese, tra bellezza dei luoghi e cattivo gusto dei visitatori e quelle di Patrick Zachmann sulla camorra napoletana.

La contemporaneità, dagli anni Novanta ai primo decennio del nuovo secolo vive nel racconto di Alex Majoli sulle discoteche romagnole, di Thomas Dworzak sul G8 di Genova, e di Chris Steele Perkins sulla “Clericus Cup”, il torneo di calcio tra religiosi.

Chiude idealmente la mostra, Paolo Pellegrin con gli scatti realizzati alla folla assiepata in piazza San Pietro a Roma durante la veglia per la morte di Papa Giovanni Paolo II e a un barcone carico di migranti nel mar Mediterraneo.