La prima Esposizione Universale (oggi più nota come Expo) della storia si tenne, come è noto, nel 1851 a Londra; fu per quella occasione che un famoso costruttore di serre di nome Joseph Paxton ideò l’edificio più straordinario dell’epoca vittoriana, l’immenso Crystal Palace. Appena due anni dopo si attraversava l’oceano Atlantico per una seconda edizione. Si sbarca dunque a New York e si decide di costruire una rielaborazione più modesta del palazzo di cristallo, al quale viene aggiunta però una cupola di vetro, il tutto nel bel mezzo di Manhattan, nell’area conosciuta oggi come Bryant Park, e lì viene anche innalzata una vertiginosa torre di oltre 100 metri di altezza, il Latting Observatory, che può essere considerato, a tutti gli effetti, il primo grattacielo della storia.

La sfera, semplificazione geometrica della cupola, e l’ago dell’osservatorio rappresentano, per usare le parole di Rem Koolhaas, “un contrasto archetipico che continuerà a ricomparire nella storia di Manhattan” in personificazioni sempre nuove, i due estremi del vocabolario formale della città che ne anticipano profeticamente il futuro. A conferma di ciò, proprio durante questa esposizione, Elisha Otis presentò un’invenzione geniale e senza dubbio decisiva per la storia dell’architettura: il freno d’emergenza per gli ascensori. Otis rende l’ascensore una tecnologia sicura e popolarissima, da questo momento in poi quindi gli edifici possono iniziare il loro inarrestabile sviluppo in altezza rendendo, di fatto, l’esposizione del 1853, l’atto di nascita della New York moderna.

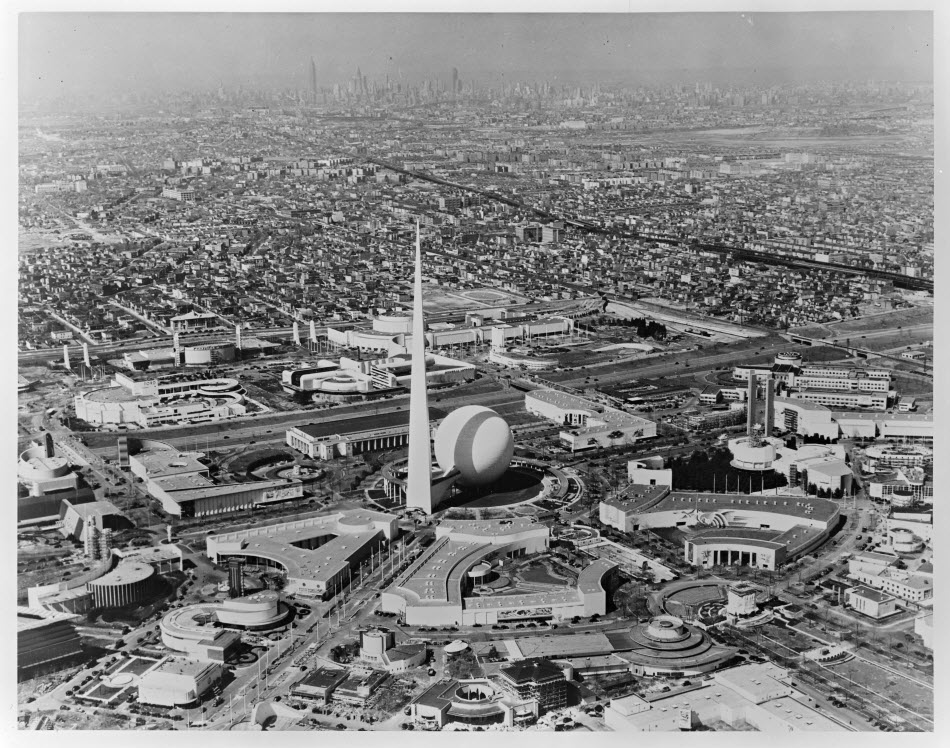

Si torna sulle sponde dell’Hudson alcuni anni dopo, per l’edizione del 1939, stavolta non più sull’isola ma nel Queens, più precisamente la zona di Corona Dump a Flushing Meadows, dove il potentissimo Robert Moses, vero artefice dell’organizzazione, decide di costruire il nuovo sito espositivo.

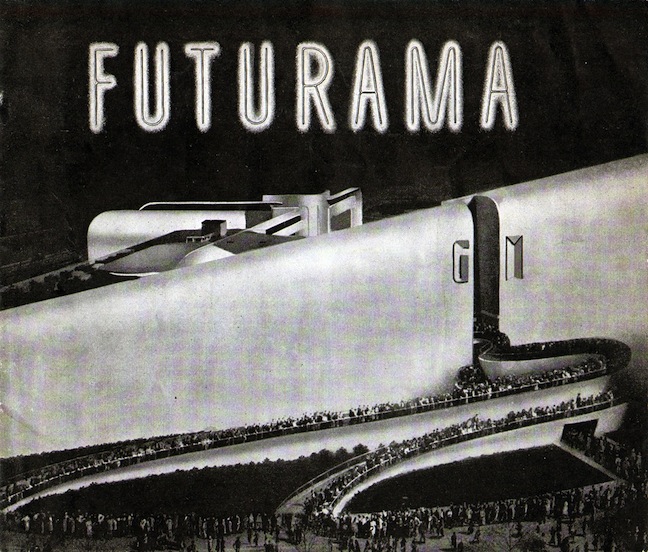

I simboli di questa seconda fiera, il cui tema era, non a caso, The World of Tomorrow, saranno nuovamente un ago e una sfera affiancati: Trylon e Perisphere le due iconiche costruzioni progettate dall’architetto più famoso dell’epoca, quel Wallace Harrison che avevamo già visto all’opera al Rockfeller Center e che, curiosamente, sovrintendeva ai lavori dal suo ufficio posto in cima all’Empire State Building dove osservava l’avanzamento dei cantieri per mezzo di moderni cannocchiali. L’architettura, in questa edizione, sarà la vera e propria protagonista anche perché proprio in quegli anni si assisteva al fervente dibattito sul moderno che andava affermandosi tra varie contraddizioni e così, a pochi metri l’uno dall’altro, si potevano osservare strutture magniloquenti di stampo classico come l’imponente padiglione russo progettato da Iofan contrapposto al modernissimo e pacato allestimento che il genio di Alvar Aalto ideò per il padiglione finlandese, ma anche il modesto edificio italiano, opera accademica di Busiri Vici, decisamente obsoleto se confrontato con autentiche opere moderne come il vicino padiglione brasiliano di un giovane e promettente Oscar Niemeyer. Curiosamente l’attrazione più visitata fu proposta dalla General Motors che aveva allestito Futurama un’ istallazione basata sostanzialmente su un enorme modello tridimensionale che prefigurava una città del futuro e più precisamente del 1960 dove la tecnologia delle autostrade e degli edifici diveniva tangibile anticipazione di modernità, al punto tale che all’uscita i visitatori ricevevano una spilla con scritto "I have seen the future".

I simboli di questa seconda fiera, il cui tema era, non a caso, The World of Tomorrow, saranno nuovamente un ago e una sfera affiancati: Trylon e Perisphere le due iconiche costruzioni progettate dall’architetto più famoso dell’epoca, quel Wallace Harrison che avevamo già visto all’opera al Rockfeller Center e che, curiosamente, sovrintendeva ai lavori dal suo ufficio posto in cima all’Empire State Building dove osservava l’avanzamento dei cantieri per mezzo di moderni cannocchiali. L’architettura, in questa edizione, sarà la vera e propria protagonista anche perché proprio in quegli anni si assisteva al fervente dibattito sul moderno che andava affermandosi tra varie contraddizioni e così, a pochi metri l’uno dall’altro, si potevano osservare strutture magniloquenti di stampo classico come l’imponente padiglione russo progettato da Iofan contrapposto al modernissimo e pacato allestimento che il genio di Alvar Aalto ideò per il padiglione finlandese, ma anche il modesto edificio italiano, opera accademica di Busiri Vici, decisamente obsoleto se confrontato con autentiche opere moderne come il vicino padiglione brasiliano di un giovane e promettente Oscar Niemeyer. Curiosamente l’attrazione più visitata fu proposta dalla General Motors che aveva allestito Futurama un’ istallazione basata sostanzialmente su un enorme modello tridimensionale che prefigurava una città del futuro e più precisamente del 1960 dove la tecnologia delle autostrade e degli edifici diveniva tangibile anticipazione di modernità, al punto tale che all’uscita i visitatori ricevevano una spilla con scritto "I have seen the future".

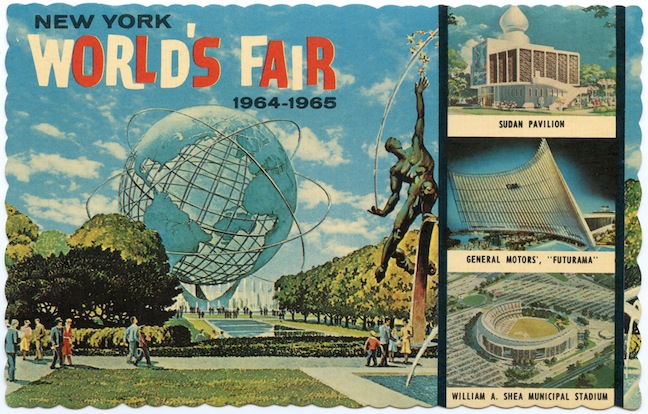

Visto che il il futuro degli anni 60 era stato predetto con uno sbalorditivo grado di approssimazione dall’edizione del 1939, nel 1964 una terza Esposizione Universale si inaugura nuovamente a New York e, ventiquattro anni dopo, sarà ancora Robert Moses a scegliere il sito dell’evento riproponendo Flushing Meadows, dove, quasi si trattasse di un dejà vu, si sceglie come simbolo della manifestazione la sfera, questa volta declinata attraverso il colossale mappamondo metallico della Unisphere, ideata da Steel, Gilmor and Clark, che, ancora oggi, domina l’area di Corona Park. A completare questo percorso di rimandi e citazioni l’attrazione più popolare della fiera del ’64 sarà Futurama II una riproposizione della precedente che ancor più ambiziosamente si prefiggeva stavolta di svelare come sarebbero state le nostre città nel 2064. Quest’ultima edizione tuttavia non avrà l’impatto che ebbe quella del ’39 e anche per quanto riguarda la qualità architettonica ci sarà un deciso passo indietro. Tuttavia non si possono dimenticare il New York State Pavilion di Philip Johnson che, con i suoi “dischi volanti” quasi attraccati su esili torri, costituisce una rappresentazione in chiave pop-modern del tema iconico “dell’ago”; o l’avveniristico padiglione IBM frutto dell’inedita collaborazione di Eero Saarinen e Charles Eames.

Visto che il il futuro degli anni 60 era stato predetto con uno sbalorditivo grado di approssimazione dall’edizione del 1939, nel 1964 una terza Esposizione Universale si inaugura nuovamente a New York e, ventiquattro anni dopo, sarà ancora Robert Moses a scegliere il sito dell’evento riproponendo Flushing Meadows, dove, quasi si trattasse di un dejà vu, si sceglie come simbolo della manifestazione la sfera, questa volta declinata attraverso il colossale mappamondo metallico della Unisphere, ideata da Steel, Gilmor and Clark, che, ancora oggi, domina l’area di Corona Park. A completare questo percorso di rimandi e citazioni l’attrazione più popolare della fiera del ’64 sarà Futurama II una riproposizione della precedente che ancor più ambiziosamente si prefiggeva stavolta di svelare come sarebbero state le nostre città nel 2064. Quest’ultima edizione tuttavia non avrà l’impatto che ebbe quella del ’39 e anche per quanto riguarda la qualità architettonica ci sarà un deciso passo indietro. Tuttavia non si possono dimenticare il New York State Pavilion di Philip Johnson che, con i suoi “dischi volanti” quasi attraccati su esili torri, costituisce una rappresentazione in chiave pop-modern del tema iconico “dell’ago”; o l’avveniristico padiglione IBM frutto dell’inedita collaborazione di Eero Saarinen e Charles Eames.

Avendo lo scopo di anticipare il futuro del nostro pianeta, non sorprende che nessuna fra le prime esposizioni si fosse tenuta a Roma, città ben poco proiettata verso la modernità e chiusa nel proprio isolamento. Bisognerà attendere il 1911, in concomitanza con il cinquantesimo anniversario del Regno d’Italia, perché la capitale possa ospitarne una, non certo “universale” ma quantomeno internazionale. Il programma di questa edizione era articolato e prevedeva vari temi, una Esposizione Internazionale di Belle Arti, per la quale fu utilizzata l’elegantissima zona di Valle Giulia, che fece da sfondo a vari padiglioni nazionali temporanei. Tra tutti spiccava quello austriaco progettato da Joseph Hoffmann che sorgeva di fronte alla nuova Galleria Nazionale di Arte Moderna.

Vi era inoltre un’Esposizione Archeologica, allestita alle Terme di Diocleziano appena restaurate e, infine, un’Esposizione Etnografica Regionale: una bizzarra rassegna enciclopedica dei tesori d’arte, degli usi e dei costumi delle varie città che componevano il Regno.

Osservando proprio quest’ultima sezione e confrontandola con ciò che si costruiva allora nel resto del mondo, risulta evidente lo scarto culturale che a all’epoca pagava la provinciale Roma rispetto alle altre capitali della cultura mondiale. La mostra etnografica, ospitata nell’area su cui oggi sorge piazza Mazzini, nel quartiere Delle Vittorie, era costituita da una serie di padiglioni regionali ognuno dei quali simulava un antico edificio rappresentativo della cultura locale di una città, per fare un esempio, il Veneto scelse di ricostruire un piccolo scorcio di Venezia con tanto di canale e gondola in perfetto stile Las Vegas.

Nonostante la tendenza “disneyana”, questo allestimento fu l’occasione per vedere in azione un giovanissimo architetto figlio d’arte che progettò il Palazzo delle Feste e il Foro delle Regioni. Il suo nome era Marcello Piacentini e sarà, trent’anni più tardi, coordinatore del progetto generale dell'E42 un’opera immensa, una vera e propria città, pensata per ospitare la più grande esposizione della storia, questa volta “Universale”, che si sarebbe dovuta tenere nel 1942 e avrebbe dovuto celebrare la grandezza dell’Italia e del Regime Fascista. La vicenda di questa esposizione è ben nota, la tragedia della guerra impedì che fosse realizzata e così della monumentale città di marmo e travertino pensata da Piacentini, la Terza Roma che si sarebbe dilatata sino alle spiagge del Tirreno, erano stati completati, al termine del conflitto, solo pochissimi edifici, due o tre per la precisione.

Nonostante la tendenza “disneyana”, questo allestimento fu l’occasione per vedere in azione un giovanissimo architetto figlio d’arte che progettò il Palazzo delle Feste e il Foro delle Regioni. Il suo nome era Marcello Piacentini e sarà, trent’anni più tardi, coordinatore del progetto generale dell'E42 un’opera immensa, una vera e propria città, pensata per ospitare la più grande esposizione della storia, questa volta “Universale”, che si sarebbe dovuta tenere nel 1942 e avrebbe dovuto celebrare la grandezza dell’Italia e del Regime Fascista. La vicenda di questa esposizione è ben nota, la tragedia della guerra impedì che fosse realizzata e così della monumentale città di marmo e travertino pensata da Piacentini, la Terza Roma che si sarebbe dilatata sino alle spiagge del Tirreno, erano stati completati, al termine del conflitto, solo pochissimi edifici, due o tre per la precisione.

Strana sorte quella dell'E42: simbolo della folle ambizione del regime, ma rimasto solo sulla carta. Verrà tuttavia completato nel dopoguerra dal governo repubblicano che deciderà di portarne avanti il progetto originario incaricando lo stesso Marcello Piacentini di dirigerne i lavori. Il suo nome muterà in Eur e finalmente nel 1953 ospiterà, nei suoi edifici sempre monumentali, l’Esposizione Internazionale dell’Agricoltura e quindi, nel ’60, i Giochi Olimpici.

Strana sorte quella dell'E42: simbolo della folle ambizione del regime, ma rimasto solo sulla carta. Verrà tuttavia completato nel dopoguerra dal governo repubblicano che deciderà di portarne avanti il progetto originario incaricando lo stesso Marcello Piacentini di dirigerne i lavori. Il suo nome muterà in Eur e finalmente nel 1953 ospiterà, nei suoi edifici sempre monumentali, l’Esposizione Internazionale dell’Agricoltura e quindi, nel ’60, i Giochi Olimpici.

Questo quartiere, l’unico nella storia delle Esposizioni pensato per rimanere anche al termine dell’evento, non era ispirato ad un’idea di modernità quanto piuttosto a quella di eternità, ed effettivamente è stato capace di sopravvivere, non solo agli uomini, ma persino alle macabre ideologie che lo avevano ispirato e così, se oggi osserviamo un’immagine della modernissima monorotaia che sorvolava l’intero sito dell’esposizione a Flushing Meadows nel ’64, abbiamo la sensazione di trovarci di fronte a una foto d’epoca, suggestiva, malinconica e ormai superata, al contrario l’EUR, nonostante tutto, appare sospeso nel tempo quasi fosse pronto all’inaugurazione di una nuova esposizione e allo stesso tempo si pone come vestigia di un antico passato.