Agli Etruschi, al Mediterraneo e alla città di Cerveteri, è stata dedicata una mostra, organizzata a Roma dall’Azienda speciale Pala Expo in collaborazione con il Musée du Louvre-Lens, che ha rappresentato un’occasione irripetibile per illustrare in modo nuovo la storia di una straordinaria civiltà del mondo antico, quella etrusca. Per la prima volta in una mostra è stata presentata non in maniera generale, ma concentrando l’attenzione su una singola città – Cerveteri – che spicca per grandezza e importanza nel contesto delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo antico. Di questa metropoli dell’Italia antica distante solo 50 Km da Roma, la mostra ha inteso ripercorrere quasi dieci secoli di storia che non ci è nota soltanto dai testi antichi, da due secoli emerge poco a poco dal sottosuolo.

I Grandi scavi archeologici realizzati in particolare durante l’Ottocento hanno riportato alla luce una stupefacente quantità di monumenti e di oggetti che hanno suscitato la meraviglia dei contemporanei e hanno trovato posto nei più grandi musei del mondo – e in particolare al Louvre e nel museo etrusco di Villa Giulia. A queste prime scoperte ormai lontane nel tempo, è possibile oggi confrontare i risultati degli scavi sistematici realizzati in questi ultimi decenni nel cuore della città antica, ma anche nelle necropoli e su tutto il territorio della città. Questo confronto inedito permette di tracciare per la prima volta il ritratto di una città che, come Atene, Cartagine e Roma, fu una delle più grandi e importanti metropoli del Mediterraneo antico.

La mostra ha rappresentato dunque un evento espositivo eccezionale che raccoglie intorno a un nucleo di pezzi di capitale importanza, appartenenti alle collezioni del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e di quello nazionale cerite, le opere più significative di altre grandi collezioni storiche del vecchio continente, per cui è accertata la provenienza ceretana: il Museo Gregoriano Etrusco in Vaticano, il British Museum di Londra, la Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen e l’Antikensammlung di Berlino. In tal modo è stato possibile risarcire idealmente l’integrità di contesti antichi dispersi, a partire dall’Ottocento, tra differenti istituzioni. Eccezionale il contributo del Museo del Louvre: grazie all’acquisizione, nel 1861, della collezione Campana, formata in larga misura da reperti provenienti da Cerveteri, esso possiede un ricco repertorio ceretano di cui fanno parte non solo alcuni tra i capolavori più celebri dell’arte etrusca, come il Sarcofago degli Sposi – esposto in mostra e per la prima volta al di fuori di Parigi – ma anche molti ragguardevoli manufatti presentati al pubblico solo in tempi recentissimi o addirittura mai visti. Novità assolute provengono infine dagli scavi recenti della Soprintendenza, del CNR e dell’Università Sapienza di Roma, che hanno rivoluzionato le nostre conoscenze su questa metropoli di primo piano del Mediterraneo antico.

Ma lasciamo adesso che questa eccezionale mostra ci venga raccontata con le parole dello storico dell’arte Marco Bussagli che l’ha visitata e recensita per documentarne la memoria nel Portfolio da noi pubblicato sul 20° cahier di Tracce Cahiers d’Art. Bussagli scrive:

“…Così, visitare la mostra intitolata Gli Etruschi e il Mediterraneo. La città di Cerveteri può definirsi un’occasione più unica che rara (fino al 20 luglio). Curata da Paola Santoro e Vincenzo Bellelli del Consiglio Nazionale delle Ricerche, insieme a Françoise Gaultier e Laurent Haumesser del Dipartimento di Antichità greche, etrusche e romane del Musée du Louvre, nonché da Alfonsina Russo Tagliente dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico e da Rita Cosentino della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, la mostra va considerata una sorta di risarcimento nei confronti di una città che, in epoca etrusca era considerata centrale nel panorama del Mediterraneo, come dimostrano i nomi in varie lingue che la identificavano: Caere in Latino, Agylla in Greco e, ovviamente, Kaisraie in Etrusco. Dionigi di Alicarnasso, infatti, riteneva che fosse la città più prosperosa e popolata dell’Etruria che, così, si trovò a rivaleggiare con Atene prima, con Cartagine poi e, infine con Roma che, nel 273 a.C., la conquistò, come ricorda Tito Livio. Le numerose campagne di scavo condotte nell’Ottocento, portate avanti con metodo via via sempre più filologico, fecero emergere dal suolo un’enorme quantità di reperti oggi distribuiti fra i grandi musei del mondo, dal British Museum di Londra, all’Antikensammlung di Berlino, alla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen, e, in Italia, al Museo di Villa Giulia a Roma e a quello Gregoriano Etrusco della Città del Vaticano. Nel 1861, il Louvre fu in grado di acquisire la splendida collezione del marchese Giovanni Pietro Campana (1808-1880) che annoverava molte opere che provenivano dagli scavi di Cerveteri, fra cui il Sarcofago degli Sposi, omologo di quello di Villa Giulia, ed esposto in mostra per la prima volta da quando fu acquistato dal museo parigino. Si tratta, infatti, di una tipologia nota di sepoltura doppia, nella quale i coniugi sono eternati in un atteggiamento conviviale, adagiati sul kline, il letto per il pranzo che poi Romani trasformarono nel triclinium. Le mani dei due sposi dovevano sorreggere coppe e pietanze di metallo che poi sono andate perdute. L’enorme terracotta si presenta a Roma dopo l’intervento di restauro che l’ha ripulito da imperfezioni e macchie fungine. Non basta, però, altri importanti reperti affollano la mostra del Palaexpo, a cominciare dalla coppa in bucchero divisa in compartimenti, con un’iscrizione, prestata dal Musée Royaux d’Art et d’Histoire di Bruxelles. Oltre al Louvre, infatti, sono presenti molti altri musei come i Capitolini, cui si deve il Cratere di Aristonotos decorato, su una faccia con l’episodio dell’accecamento di Polifemo e, sull’altra con una battaglia navale, oppure le celebri lamine auree provenienti dal Tempio B di Pyrgi, il porto di Cerveteri, da ritenersi uno dei documenti linguistici più importanti, oggi conservate al museo di Villa Giulia ed esposte qui in una riproduzione moderna. Dagli Staatliche Museen di Berlino, poi, proviene la testa di Acheloo, una divinità fluviale che rientra nel mito di Ercole, realizzata come applique di terracotta. Capolavori veri e propri, poi, sono l’anfora del Louvre, con fregi animali e la cosiddetta “Placca Campana” in terracotta dipinta, che rappresenta un arciere preceduto da un genio alato che porta in braccio una figura femminile, sicché, con molta probabilità, la scena rientra nella tipologia funeraria. Novità assolute provengono infine dagli scavi recenti della Soprintendenza, del CNR e dell’Università Sapienza di Roma, che hanno rivoluzionato le nostre conoscenze su questa metropoli di primo piano del Mediterraneo antico che da dieci anni è riconosciuta dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità.

Si tratta, infatti, di una tipologia nota di sepoltura doppia, nella quale i coniugi sono eternati in un atteggiamento conviviale, adagiati sul kline, il letto per il pranzo che poi Romani trasformarono nel triclinium. Le mani dei due sposi dovevano sorreggere coppe e pietanze di metallo che poi sono andate perdute. L’enorme terracotta si presenta a Roma dopo l’intervento di restauro che l’ha ripulito da imperfezioni e macchie fungine. Non basta, però, altri importanti reperti affollano la mostra del Palaexpo, a cominciare dalla coppa in bucchero divisa in compartimenti, con un’iscrizione, prestata dal Musée Royaux d’Art et d’Histoire di Bruxelles. Oltre al Louvre, infatti, sono presenti molti altri musei come i Capitolini, cui si deve il Cratere di Aristonotos decorato, su una faccia con l’episodio dell’accecamento di Polifemo e, sull’altra con una battaglia navale, oppure le celebri lamine auree provenienti dal Tempio B di Pyrgi, il porto di Cerveteri, da ritenersi uno dei documenti linguistici più importanti, oggi conservate al museo di Villa Giulia ed esposte qui in una riproduzione moderna. Dagli Staatliche Museen di Berlino, poi, proviene la testa di Acheloo, una divinità fluviale che rientra nel mito di Ercole, realizzata come applique di terracotta. Capolavori veri e propri, poi, sono l’anfora del Louvre, con fregi animali e la cosiddetta “Placca Campana” in terracotta dipinta, che rappresenta un arciere preceduto da un genio alato che porta in braccio una figura femminile, sicché, con molta probabilità, la scena rientra nella tipologia funeraria. Novità assolute provengono infine dagli scavi recenti della Soprintendenza, del CNR e dell’Università Sapienza di Roma, che hanno rivoluzionato le nostre conoscenze su questa metropoli di primo piano del Mediterraneo antico che da dieci anni è riconosciuta dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità.  Particolarmente spettacolare, infine, è la riproduzione della tomba “a pozzo” Reoglini-Galassi (675-650 a.C.) che fu scoperta nel 1836, nei dintorni di Cerveteri. Divisa in sei sezioni, la mostra, perciò, è un imperdibile viaggio alla ricerca delle nostre radici e delle ragioni profonde della cultura occidentale”.

Particolarmente spettacolare, infine, è la riproduzione della tomba “a pozzo” Reoglini-Galassi (675-650 a.C.) che fu scoperta nel 1836, nei dintorni di Cerveteri. Divisa in sei sezioni, la mostra, perciò, è un imperdibile viaggio alla ricerca delle nostre radici e delle ragioni profonde della cultura occidentale”.

Didascalie delle foto, dall'alto verso il basso:

Sarcophage, dit "Sarcophage des époux'' (détail), vers 520-510 av. J.-C. Production: Cerveteri Provenance: Cerveteri, nécropole de la Banditaccia, terre cuite, Paris, musée du Louvre (inv. CP5194) © Musée du Louvre, Dist. RMN-GP / Philippe Fuzeau

Sarcophage, dit "Sarcophage des époux'', vers 520-510 av. J.-C. Production: Cerveteri

Provenance: Cerveteri, nécropole de la Banditaccia, terre cuite, Paris, musée du Louvre (inv. CP5194) © Musée du Louvre, Dist. RMN-GP / Philippe Fuzeau

Fragment du décor architectural, tête de la divinité Leucothée, Milieu du 4e siècle avant J.-C.

Production: Cerveteri Provenance: Pyrgi, temple A, terre cuite, Rome, Musée National Etrusque de la Villa Giulia © SBAEM – Archives photographiques

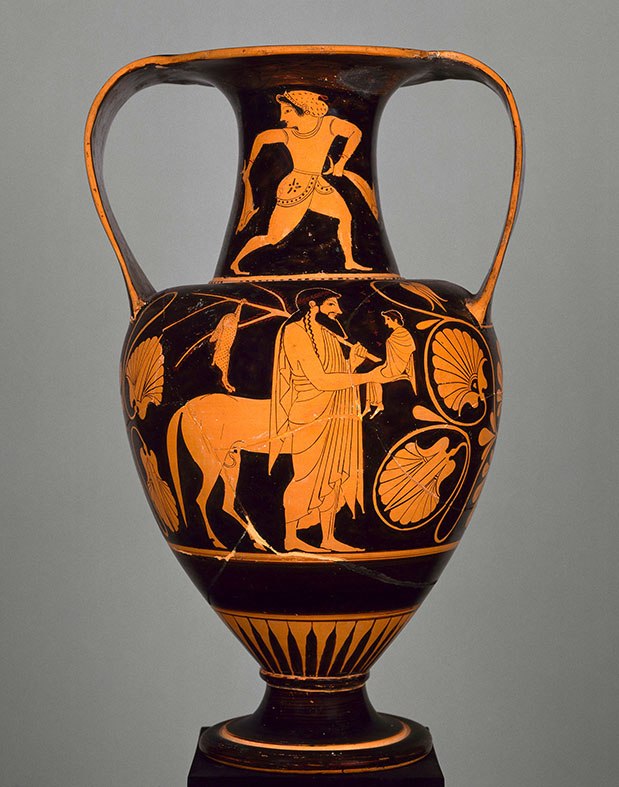

Amphore dite nicosthénienne: Achille enfant porté par le centaure Chiron, 525-515 av. J.-C.

Production: Athènes Provenance: Etrurie, terre cuite, figures rouges, Paris, musée du Louvre (inv.G3) © RMN-GP (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

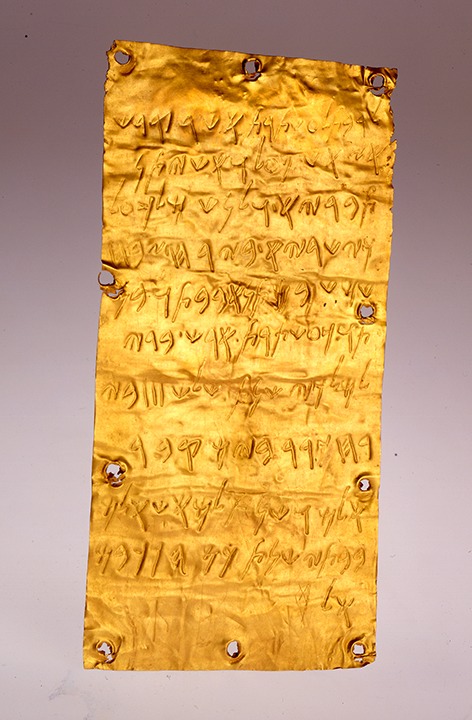

Lamelle centrale, ensemble de 3 lamelles inscrites (copies modernes), original vers 500 av.J.-C.

Production: Cerveteri, Provenance: Pyrgi, temple B, Santa Severa, Antiquarium de Pyrgi (inv. 2013.4.474-476) © SBAEM – Archives photographiques

*Beniamino Vizzini nasce a Palermo nello stesso anno in cui escono Minima Moralia di Th.W. Adorno in Germania e L’uomo in rivolta di Albert Camus in Francia. Attualmente vive in Puglia. Fondatore con Marianna Montaruli e direttore della rivista Tracce Cahiers d’Art, curatore editoriale dal 2003 delle Edizioni d’arte Félix Fénéon. Cultore dell’autonomia dell’arte, concepisce l’esercizio della critica secondo le parole di O. Wilde come “il registro di un’anima”, decidendo di convertire questa sua passione in impegno attivo soprattutto sul versante pubblicistico-editoriale della comunicazione intorno all’Arte ed alla Storia dell'Arte.