Nel 2013 Umberto Eco si recò in Connecticut, per una conferenza da tenere all’università di Yale; non perse l’occasione per chiedere di consultare il manoscritto Voynich, conservato nella Beinecke Rare Books & Manuscript Library dell’ateneo, sfogliandolo con la cura e la curiosità che un semiologo può avere di fronte a quello che era considerato un testo indecifrabile.

Nel 1912 Wilfrid Voynich, antiquario di origini polacche (1864-1930), aveva comprato un lotto di volumi rari durante un’asta indetta dai gesuiti di Villa Mondragone, presso Frascati, in Lazio. All’interno di uno dei tomi, Voynich trovò una lettera di Jan Marek Marci, erudito rettore dell’Università di Praga, nonché medico reale, indirizzata nel 1665 ad Athanasius Kircher, con la richiesta di decifrare il libro, proveniente dalla raccolta dell’imperatore Rodolfo II d’Asburgo, sfrenato collezionista, la cui Camera delle meraviglie (Wunderkammer) fu la più grande nell’Europa del suo tempo.

“Reverendo ed esimio Padre in Cristo. Questo libro mi è stato lasciato per testamento da un caro amico. Subito ho pensato di destinarlo a te, Attanasio carissimo amico, essendo persuaso che nessun altro, all’infuori di te, avrebbe potuto leggerlo”. Così esordiva l’epistola a Kircher, gesuita esperto di geroglifici, per penetrare nella misteriosa grafia ed iconografia del libro. Non ci fu esito e nemmeno i tentativi posteriori di Voynich ebbero successo; dopo la morte di quest’ultimo, il manoscritto fu venduto dalla moglie Ethel a Hans P. Kraus che, nel 1969, lo donò alla Beinecke Library di Yale, ove fu archiviato come Beinecke 408.

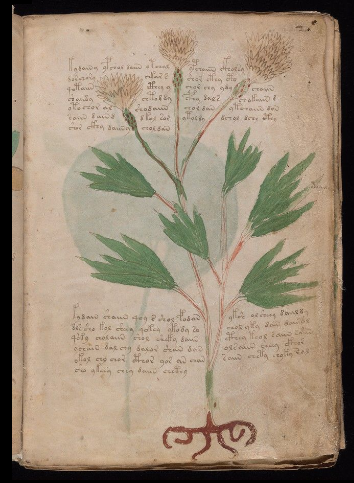

La datazione al carbonio lo colloca tra il 1404 e il 1438, con un 65% di probabilità tra 1411 e 1430: si tratta di un documento anepigrafo e adespoto, ovvero senza titolo e senza nome dell’autore; le sue 234 pagine sono state esaminate da numerosi studiosi, linguisti, filologi, criptologi, persino esperti della Nasa e un software di intelligenza artificiale.

Eleonora Matarrese, filologa, etnobotanica, scrittrice e docente all’università di Bari, è arrivata alla straordinaria decrittazione, ritrovando le radici risolutive in Italia, nell’alto Friuli, intrecciando le ricerche con la storia del Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani, a Tolmezzo. La presentazione è avvenuta il 15 giugno scorso, nell’ambito della 2^ edizione del festival “Tolmezzo Vie dei Libri”, promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Pordenonelegge.

Com’è nato l’interesse per il manoscritto, un codice quattrocentesco che racchiude quattro trattati: un erbario, un lunario, un trattato di scienza idraulica e un trattato agronomico?

Me ne ha parlato – spiega Matarrese – una mia studentessa sedici anni fa, dicendomi che “interessandomi di erbe, sicuramente lo conoscevo”. Quello che lei non sapeva era che ero anche specializzata in filologia germanica, essendo laureata in lingue e letterature straniere. Ovviamente ciò che mi ha colpita subito è stato il primo trattato, ritenuto un erbario. Eppure, contrariamente a tutte le aspettative, la prima parola identificata è stata quella di una costellazione.

Qual è stato il cammino tra fonti e riferimenti per arrivare alla decifrazione?

La prima parola traslitterata è stata Boötes, e già avevo sei lettere con cui cominciare. In seguito, ho traslitterato la didascalia di una specie vegetale, Kikererbse, aggiungendo altri caratteri. Il termine, che identifica oggi la pianta del cece, e che è di esclusiva pertinenza dell’area bavarese-austriaca, mi ha dato il la. E, siccome in epoca medievale le informazioni sui manoscritti sono in ultima pagina, ho subito speso diversi mesi nel cercare di capire cosa ci fosse scritto nel folio 116v. E lì è indicato “pox leßen um on put ufer”, che tradotto sta per “Buch leßen auf Bût ufer”. Cioè il libro è stato collazionato, messo insieme, sulle rive della Bût. E la Bût è solo vicino Tischlbong e Tolmezzo, in Carnia. Dove si parla ancora oggi un dialetto medio alto tedesco e le cui vicissitudini storiche ben si legano ad alcuni elementi, sia iconografici che linguistici, del manoscritto.

A Tolmezzo, questa affascinante indagine ha trovato un fondamentale indizio…

Al museo Gortani è conservata una copia del Gart der Gesundheit, uno dei primi erbari (risalente al 1486 e restaurato alcuni anni fa dal “Centro Studi e Restauro” di Gorizia – NdA) e il secondo libro stampato dall’uomo dopo la Bibbia. Questo volume ha glosse in una scrittura molto simile a quella del Voynich, e tratta di piante. Così come è rinomata la cultura delle erbe nell’areale carnico. Il museo mi ha dato altri suggerimenti incrociati: all’esterno vi è un affresco con donne vicino un corso d’acqua, di cui una con il globus in mano, che richiamano sia le figure del folio 57v che le donne nel trattato termale. C’è ancora tantissimo da raccontare e scoprire.

Si può affermare che ciò che è stato un mistero per secoli, in realtà ha avuto uno svelamento quasi “semplice”, nel momento in cui è stato individuato il dialetto di riferimento?

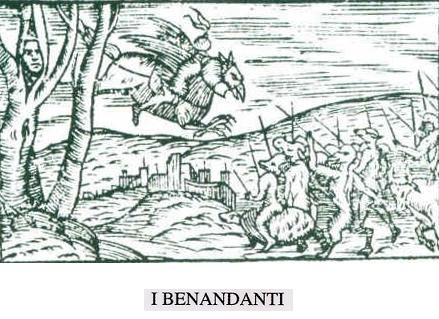

In realtà credo che la questione sia definibile come “il rasoio di Occam” (principio metodologico formulato nel Trecento dal francescano Guglielmo da Ockam : “Non aggiungere elementi quando non serve”). Sul manoscritto Voynich sono state inventate mille teorie, una più strampalata dell’altra, e solo perché, per citare lo studioso Toresella, mai nessuno con una cultura filologica e botanica insieme l’ha approcciato. La datazione al radiocarbonio, per quanto non perfetta (può slittare di 15 anni in avanti o indietro), riporta il codice esattamente in quel momento storico in cui si smise di copiare il De Materia Medica che aveva regnato incontrastato per secoli e si cominciò a osservare e illustrare le piante dal vivo. E queste sono afferenti all’areale alpino, con endemismi che oggi ritroviamo proprio nelle Prealpi Carniche. La maggior parte degli erbari manoscritti provengono dall’Italia nord-orientale. Va anche detto che è da pochissimi anni che gli studiosi si sono approcciati alla storia degli erbari tra tardo Medioevo e Rinascimento. I caratteri, poi, si ritrovano in diversi manoscritti – anche di altro genere – sempre afferenti al Triveneto. E molti sono gli elementi iconografici presenti e che si collegano all’areale germanico, anche in termini di mitologia. Aver letto gli antichi testi germanici, dagli incantesimi alle saghe, e infine anche Ginzburg e i suoi benandanti (Carlo Ginzburg, I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cinquecento e Seicento), fa togliere il velo da quello che ai più sembra un rompicapo, un falso, un “esoterismo”.

Da Bari a Tolmezzo: come si è sviluppato questo percorso?

«A Bari mi sono laureata in Lingue, per poi trasferirmi per lavoro. Mi sono sempre occupata di fitoalimurgia e etnobotanica, per poi tornare a Bari a collaborare con il dipartimento di Scienze del Suolo, delle Piante e degli Alimenti. Qualcuno mi ha detto che forse ero la persona giusta al momento giusto, perché Bari era città fondamentale della Langobardia minor, e Tolmezzo era nel primo regno, vicino Aquileia e Cividale: la matrice longobarda quindi germanica, nonostante il passare dei secoli, permane e chi ne ha studiato le origini e i tratti, sia dal punto di vista della filologia che dell’arte, la riconosce».

Sul sito di Yale si trova la versione digitalizzata del manoscritto, ma ancora con la dicitura language undetermined: riscontri dagli USA?

Finora Yale non ha commentato. Ho scritto loro una mail, chiedendo a chi fosse possibile far visionare la sinossi del mio libro: mi hanno solo risposto che non sono loro. Da un lato comprendo, perché saranno stati centinaia a contattarli. Vi sono poi le case editrici “accademiche”, per cui però si tratta di un argomento troppo di nicchia, per pochi, e quindi non venderebbero un’eventuale pubblicazione. Molti accademici considerano il manoscritto un falso. Si è detto tanto e troppo senza andare al nocciolo della questione, purtroppo. Vedremo come andrà: il mio augurio, come dico sempre da anni, è che si crei un gruppo di studiosi specializzati e che ci si confronti, anche perché il codice richiede un lavoro immenso, multidisciplinare, che non si esaurisce solo a un dialetto medio alto tedesco di cui non esiste un vocabolario unico.

Dopo il Voynich, quali altri misteri semiotici rimangono da svelare?

Io direi “durante” il Voynich: lo studio del manoscritto è appena cominciato. Molto sicuramente si scoprirà in itinere. Da un lato, ad esempio approfondire i caratteri, le legature, le note tironiane (segni tachigrafici, ovvero utilizzati per abbreviare parole d’uso frequente – NdA). Fondamentale è rivedere la storia della botanica, degli erbari, e l’illustrazione delle specie, gli scambi tra Oriente, l’Adriatico e i territori germanici. Altrettanto fondamentale è la comprensione della cosiddetta dottrina delle segnature, così come la coltivazione sulla base della Luna e, di conseguenza, i lunari. Dal punto di vista prettamente linguistico, anche per salvare le minoranze e ciò che si sta perdendo, prima che sia troppo tardi, intervistare gli anziani, realizzare dei dizionari e comparare i vari dialetti tedeschi dell’areale alpino. Infine, dal punto di vista iconografico, studiare gli elementi nelle opere e nei manufatti, come quelli che si trovano al museo etnografico Gortani: vi sono delle pentole di rame con delle decorazioni magnifiche. Le usanze di questi popoli si perdono nella notte dei tempi e non sono ancora state comprese a fondo.