Signori, imperatori, re e comandanti e voi tutte genti che volete conoscere le diversità del mondo, leggete questo libro, che narra le meraviglie dei popoli dell’Asia, viste, udite e raccontate da messer Marco Polo. Da 700 anni l’avventuroso veneziano riposa nella chiesa di San Lorenzo a Venezia, scomparso settantenne nel 1324 dopo esperienze straordinarie, che ancora oggi Il Milione, resoconto del suo viaggio in Oriente tra 1271 e 1295, ci tramanda con immutato fascino.

Un pioniere dell’avventura? A onor del vero, non fu l’unico. Ibn Battuta, viaggiatore, storico e giurista marocchino suo contemporaneo, percorse tre volte più distanza, viaggiò per trent’anni e quando tornò in Marocco, nel 1355, ebbe dal sultano di Fez, Abu Inan, l’incarico di narrare le sue vicende; ne risultò Un dono di gran pregio per chi vuol gettar lo sguardo su città inconsuete e peripli d’incanto, più noto col titolo di Rihla (I viaggi) e, come fece il veneziano con Rustichello da Pisa, dettò il testo ad un poeta di Granada, Ibn Yuzayy.

“La biografia di Marco Polo – spiega la medievista Donata Degrassi, già docente di Storia economica e sociale del Medioevo all’Università di Trieste – rispecchia l’iter dei mercanti del suo tempo: l’apprendimento fin da piccoli in bottega, un primo viaggio verso i quindici anni, un secondo, e più lontano, dai diciassette circa e fino verso i trenta, poi ritorno per metter su famiglia e dirigere gli affari in patria. Le informazioni che lui riporta sono raccolte con lo stesso occhio clinico dei suoi pari: attenzione alle risorse e alle ricchezze di un territorio, per compilare una sorta di relazione tecnica. L’impostazione, infatti, è quella dei manuali di mercatura, scritti in termini merceologici, una guida “Lonely Planet” per i viaggiatori commerciali del Medioevo, di cui un esempio perfetto è La pratica della mercatura del toscano Francesco Balducci Pegolotti. Il Milione ha avuto più successo grazie all’uso della lingua franco-provenzale, la lingua letteraria del tempo, che ne ha favorito la diffusione. Rustichello ha recepito e rielaborato con arte e forma i ricordi (e probabilmente gli appunti) di Marco, restituendo un’opera che si può modernamente definire come letteratura di viaggio”.

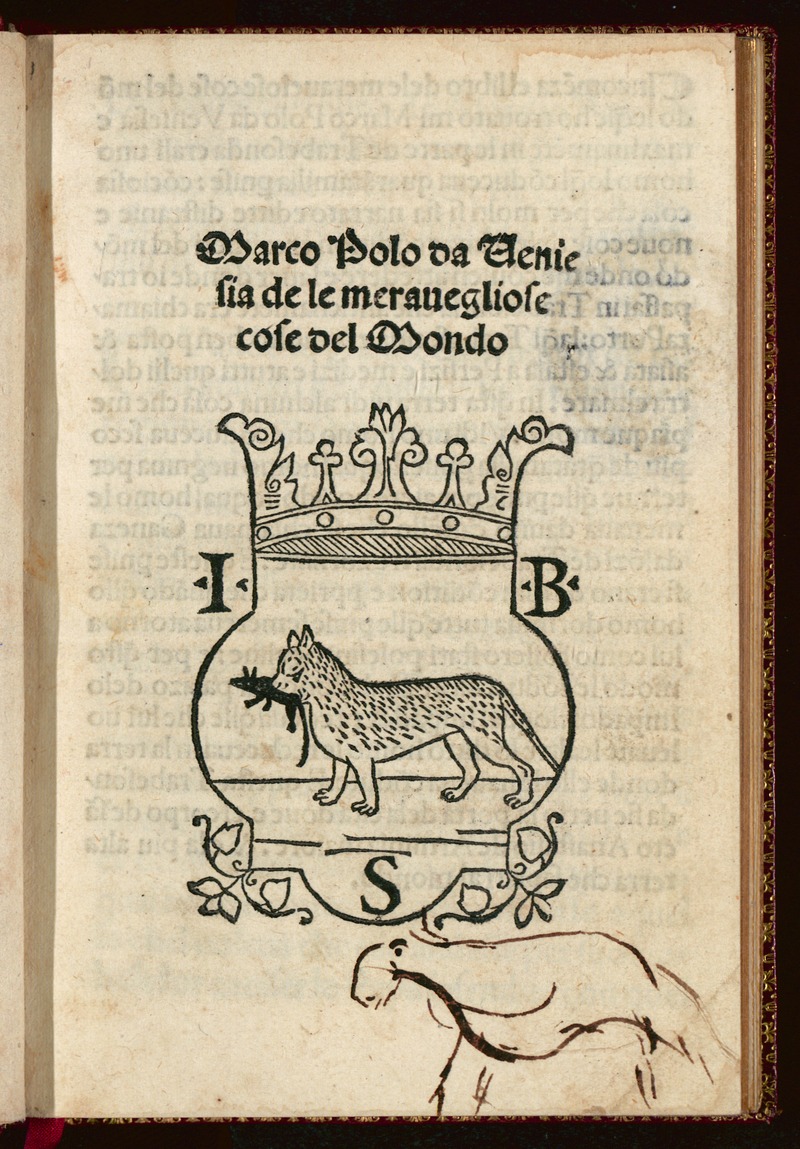

Perchè Il Milione? In origine era Libro delle meraviglie del mondo (o I viaggi di Marco Polo), ma l’umanista Ramusio, nel 1574, chiarisce la modifica col fatto che “nel continuo raccontare ch’egli faceva più e più volte della grandezza del Gran Cane, dicendo l’entrata di quello essere da 10 in 15 milioni d’oro, e così di molte altre ricchezze di quei paesi riferiva tutto a milioni, lo cognominarono “messer Marco Milioni””. Nel 1307 Carlo di Valois, fratello minore del re di Francia Filippo il Bello, è a Venezia e Marco dona la “prima copia” a Théobald de Cepoy, nobile al séguito, che ne fa espressa richiesta per i reali francesi.

Uomini deformi, animali fantastici, minerali prodigiosi: invenzioni? No: le descrizioni, per quanto bizzarre, sono molto più scientifiche di quel che sembra a prima lettura. Ci guida sempre Donata Degrassi: “Dobbiamo ragionare dal punto di vista di quell’epoca, non della nostra contemporanea: Il Milione ebbe un enorme successo, considerando poi che allora i libri si scrivevano a mano. Tuttavia, una delle critiche che fu mossa è che c’erano pochi mostri, poche meraviglie! L’immaginario del tempo era permeato di suggestioni mitologiche e bibliche, ne sono chiara testimonianza libraria i Bestiari; Marco Polo ne utilizza, si può dire scherzosamente, il minimo indispensabile per farsi prendere sul serio. Ci sono, peraltro, osservazioni precise di fenomeni sconosciuti, spiegati con il metodo più ovvio: trovare somiglianze con qualcosa di noto. Marco vede pietre che ardono, in effetti carbon fossile, ignoto in Occidente, dove invece si adopera il cosiddetto carbon dolce, ovvero di legna. E l’olio che brucia, cioè il petrolio: dà pure le coordinate geografiche del sito, “al confine tra la Grande Armenia e la Georgia”, corrispondente all’odierna Baku, in Azerbaigian”.

Il nostro veneziano ha modo di vedere soggetti e oggetti che ancora non avevano un nome in Occidente; con franchezza, già in apertura di narrazione dichiara che non tutto è frutto di visione diretta, ma anche di notizie indirette, relata refero. Una voce, dunque, molto più attendibile di quanto si possa immaginare, come anche nel passo in cui sfata il mito dell’unicorno, ricondotto a quel che oggi sappiamo essere un rinoceronte, o quello della salamandra come essere incombustibile: “In una montagna della provincia di Chingintalas c’è una vena, della sostanza di cui è fatta la salamandra. A dire il vero, la salamandra non è una bestia, come sostengono dalle nostre parti del mondo, ma è una sostanza che si trova nella terra; e ve ne parlerò. Dovete essere consapevoli che non può essere la natura di nessun animale vivere nel fuoco, visto che ogni animale è composto da tutti e quattro gli elementi”. La presunta lana di salamandra è in realtà la fibra di amianto.

Gran parte del poco che sappiamo di Marco lo traiamo dal suo libro; certo è che nasce nel 1254, parte per l’Est nel 1271, torna nel 1295, viene incarcerato dai genovesi nel 1298 e rilasciato l’anno successivo, si sposa nel 1300, muore nel 1324. Nel 2022 l’università veneziana di Ca’ Foscari ha annunciato il ritrovamento di un documento che arricchisce la storia personale, individuando una figlia di cui si ignorava l’esistenza, Agnese. Nel 1300 aveva sposato la patrizia Donata Badoer, madre di Fantina, Belella, Moreta; Agnese pare sia venuta alla luce prima delle nozze e, come si ricava da un testamento del 1319, reperito da Marcello Bolognari nell’Archivio di Stato di Venezia, la ragazza, non ancora venticinquenne, madre di tre figli e purtroppo in procinto di morte, affida al padre le sue ultime volontà, trascritte dal prete-notaio Pietro Pagano.

Altro testamento a testimonianza della vicenda familiare, è proprio quello di Marco Polo, datato gennaio 1324, conservato nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Il contenuto riflette uno spirito liberale e generoso: donazioni alla chiesa per salvarsi l’anima, l’affrancamento dello schiavo tartaro, il lascito per moglie e figlie in un contesto storico nel quale non erano di prassi considerate e cimeli preziosi del suo favoloso viaggio, tra cui bottoni di ambra, drappi di seta, sacchi di rabarbaro, pelo di yak, redini e cinture d’argento, monete e monili.

Numerose sono le iniziative pubbliche di carattere scientifico, espositivo, letterario, culturale previste dalla Serenissima; le celebrazioni avranno addirittura durata triennale, con eventi anche nel 2025 e nel 2026. Va però detto che al suo tempo viene ammirato più fuori che in patria: a Venezia conta più il concetto di collettività che di individuo, vale più la storia in generale che l’impresa in particolare. Non si troverà neppure oggi, fra le calli, una statua a lui dedicata, ma appena una targa posta dal Comune nel 1881 sul luogo dove “furono le case di Marco Polo, che viaggiò le più lontane regioni dell’Asia e le descrisse”. Eppure i patrizi Polo sono documentati nella città lagunare fin dal 971, figurando Dominicus Paulo, Domenico Polo, tra i firmatari di un divieto di commercio di materiale strategico con i Saraceni: una genealogia radicatamente locale.

Dove andare a cercare le esigue tracce? Si legge la suddetta targa sul frontone del teatro di San Giovanni Grisostomo (oggi Malibran), innalzato nel 1678 al posto dell’antica “Corte del Milione” in sestiere Cannaregio. Le abitazioni peraltro, vanno distrutte da un incendio già negli ultimi anni del ‘500, compresa la casa di Marco in calle san Cristoforo. E proprio la ricorrenza dei settecento anni potrebbe essere occasione per ridare lustro alla quella che oggi è denominata “Seconda corte del Milion” e al collegato omonimo sotopòrtego, in condizioni ora assai degradate.

Nel sestiere di Castello la citata chiesa di san Lorenzo – dove viene deposto per sua disposizione e ove già si trovava il padre – viene rifabbricata tra Cinquecento e Seicento, talché anche delle tombe di famiglia, in realtà, non c’è più evidenza. La Cronichetta di Paolino Fiamma dell’ordine dei Crociferi (sec. XVI-XVII) assevera che nel sottoportico si trovava «la sepoltura di Marco Polo nobile veneto detto dei Milioni, famosissimo per li paesi da lui veduti» e furono eseguite delle ricognizioni nel 1908 e nel 1923, ma senza esito, forse perché focalizzate nell’area sbagliata: il vecchio angiporto, anziché i piedi dell’altar maggiore della cappella di San Sebastiano, ora scomparsa.

La chiave della stanza delle meraviglie è ovviamente Il Milione, suggerito nell’edizione Einaudi a cura di Daniele Ponchiroli, da abbinare a Le Venezie di Marco Polo. Storia di un mercante e delle sue città, di Ermanno Orlando, docente di Storia medievale all’Università per Stranieri di Siena, socio dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti di Venezia e membro del comitato scientifico che si è occupato dell’edizione critica, a stampa e sul web, del Codice diplomatico poliano, ovvero il corpus di un centinaio di documenti superstiti riguardanti la figura storica di Marco Polo e stirpe, promossa dall’Istituto Veneto in collaborazione con l’Archivio di Stato di Venezia e la Biblioteca nazionale Marciana.

Per allargare l’argomento: Terre ignote strana gente di Duccio Balestracci (Laterza). Una variante? Le città invisibili di Italo Calvino (1972), nove capitoli che si aprono e si chiudono con un dialogo fra Marco Polo e l’imperatore dei Tartari Kublai Khan; lo stesso autore dichiarò che alla base del libro vi era l’intenzione di rifare Il Milione, riflettendo sul ruolo delle megalopoli moderne.

“Credo che fosse piacere a Dio il nostro ritorno, affinché si conoscessero le cose che ci sono per il mondo e non ci fu mai uomo, né cristiano, né saracino, né tartaro, né pagano, che mai abbia cercato tanto nel mondo quanto fece messer Marco” (Il Milione).