Ripercorrere le orme delle pagine di Steinbeck e finire per documentare un pezzo d’America. Ritrovarsi ad avere sete e scoprire che ad avere sete non è solo l’uomo, ma il suolo. “Acque d’America” (Jaca Book, 2021) è anche questo. Il volume raccoglie la narrazione fotografica di Daria Addabbo e l’esperta analisi testuale di Alessandro Portelli, lasciandoci letteralmente a bocca asciutta di fronte alle contraddizioni sociali e alla politicizzazione di un bene universale. Ma non comune, e non più distribuito secondo quel fare “repubblicano” citato da Portelli con una squisita digressione letteraria da Benito Cereno di Melville. Nelle arterie del West americano l’acqua comincia a scarseggiare, ma dobbiamo vedere per capire, sentire per comprendere. Daria Addabbo ci spiega l’evoluzione del libro e le ragioni di un viaggio ancora da finire.

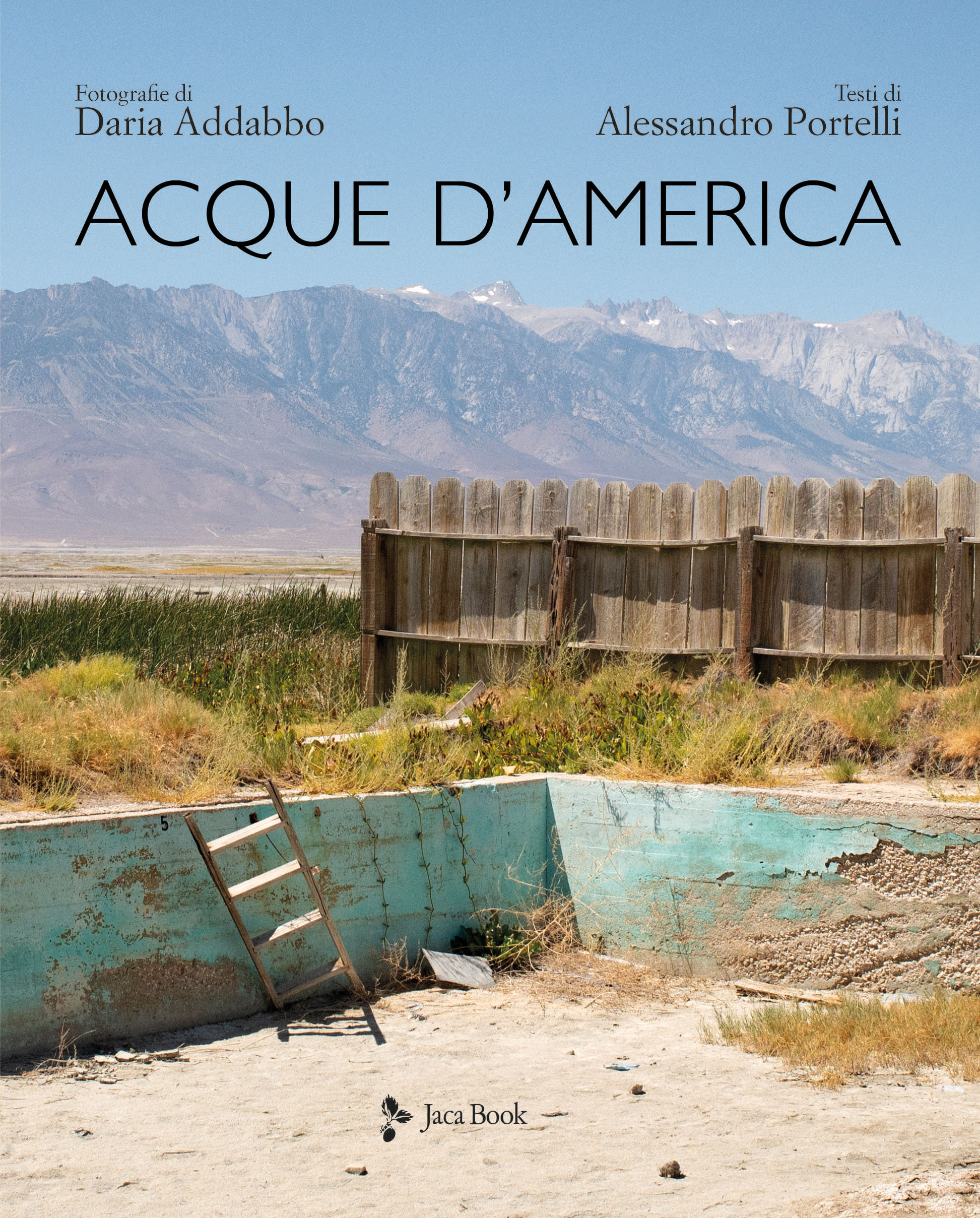

Partiamo dall’inizio. La copertina ritrae ciò che resta del lago Owens (ovvero nulla) dopo l’installazione dell’acquedotto che fornisce acqua a Los Angeles. Cominci raccontando un vuoto, una violenza artificiale e dominante. Spiegaci questa scelta.

“É un’indicazione ben precisa per il “lettore”. Qui ci tengo a precisare, vengo dal mondo della fotografia, un mondo che si sente libero di raccontare come vuole. La maggior parte delle volte si tende a stare molto distante da tutto ciò che è didascalico. Il tema che ho trattato è molto serio, non potevo mettere una foto artistica che avesse un significato solo per me, volevo un’immagine chiara e un po’ politica. Ci troviamo in quel che resta del lago di Owens, ai piedi della Sierra Nevada. All’inizio del 1900 fu costruito un acquedotto che tutt’ora porta l’acqua a Los Angeles depauperando questo territorio. Questo è il fondo di un lago completamente prosciugato, in pratica è stato deviato il percorso del fiume Owens per andare ad approvvigionare altri luoghi. Per esempio, se non ci fosse la diga di Hoover, non ci sarebbe Las Vegas. La scelta di questa fotografia era di raccontare le conseguenze dell’intervento dell’uomo in un luogo inospitale come il deserto. Nel libro abbiamo altre due voci: Alessandro Portelli racconta il tema attraverso uno sguardo letterario, Ferdinando Cotugno (curatore dell’introduzione) ne dà una visione più giornalistica”.

Il lago Mead, alimentato dal fiume Colorado, raggiungerà la siccità nel 2022. L’Arizona riceverà circa il 18% in meno di acqua rispetto a un anno normale. Il Nevada scenderà del 7% e il Messico, dove il Colorado termina la sua corsa, del 5%.

“Abbiamo viste le notizie di quest’estate. Una mia cara a mica che vive nella valle di Owens mi ha detto che la neve si è sciolta due mesi prima, questo significa che l’acqua comincia a scarseggiare. La Sierra Nevada è l’unica fonte di acqua e la capacità di questo serbatoio si ridurrà sempre di più. Io dovevo dichiarare da che parte stavo, la scelta di questa immagine è un gesto politico, rappresenta una dichiarazione delle mie intenzioni e delle mie posizioni”.

Parlaci della tua necessità addentrarti nel cuore del West assetato e di come sei riuscita a mettere insieme le varie tappe tra California, Arizona, Nevada, Oklahoma, New Mexico e Texas.

“Fino al 2015 non avevo mai letto Furore di Steinbeck, una settimana dopo averlo letto ho fatto un biglietto aereo per gli Stati Uniti, dove non ero mai stata. Avevo pensato che potesse essere molto interessante ricostruire l’itinerario di viaggio della famiglia Joad. Ho viaggiato dall’Oklahoma alla California passando lungo la Route 66, un itinerario fotograficamente molto interessante. Ma quello che ha fatto la famiglia Joad non è solo un viaggio della speranza, è quello che hanno fatto migliaia di persone disperate in cerca di lavoro. L’american dream non è per tutti. E mentre viaggiavo verso la California posso dire con chiarezza che avevo sete, stavo cercando l’acqua. Successivamente sono tornata molte volte negli Stati Uniti”.

Quindi Acque d’America è l’unione di più esperienze?

“La maggior parte delle foto di Acque d’America proviene da un viaggio nel 2019 dedicato all’acqua e alla siccità nel west degli Stati Uniti. Quando sono tornata in Italia nel 2015 ho cominciato a confrontarmi con il professor Portelli. Questo viaggio teso verso la California era un viaggio teso verso l’acqua. Nel 2015 non ero riuscita a fermarmi a Needles, la cittadina in cui si ferma la famiglia Joad. “Per noi ci possiamo fermare anche qui”, dicono sulla riva limpidissima del fiume Colorado. Quando ci sono tornata ho incontrato un pescatore di origini messicane che aveva vissuto tutta la vita a Los Angeles. Gli ho chiesto perché si trovasse a Needles e lui mi ha risposto con una frase estremamente significativa: “Sono a venuto a morire a Needles”. Per lui quel posto era quiete, pace, e acqua”.

Nei testi di Portelli si fa riferimento all’Hoover Dam, il grande arco di cemento al confine tra il Nevada e l’Arizona inaugurato da Roosvelt nel 1935. C’è qualcosa di maestoso nelle costruzioni, esattamente come nelle tue scelte fotografiche, dove l’uomo convive ma effettivamente non sovrasta mai l’ambiente circostante. Una “vittima” della sua stessa dominazione. Che ne pensi di questa percezione?

“Quando la gente mi chiede cosa mi interessa fotografare, io rispondo “le tracce di un passaggio umano”. Il rapporto tra l’uomo e lo spazio mi ha sempre intrigato tantissimo, come quella vastità possa condizionare la vita delle persone che ci abitano. La diga di Hoover fa esattamente questo, è un’opera mastodontica, ti senti veramente piccolo e precario a guardarla. Quell’imponenza è stata edificata per creare una realtà di progresso dentro al deserto. E’ servita a costruire lì in mezzo qualcosa di totalmente artificiale nell’interesse dell’uomo che non fa altro che consumare. Quando vai a Las Vegas e ci sono 50 gradi, tutto è alimentato dalla diga di Hoover, una giostra tra sensi e colori. Ma questo non è sostenibile ed è sotto gli occhi di tutti. Pensiamo all’aria condizionata che deve esserci per forza a tutte le ore del giorno, il consumo, i carburanti. C’è una foto nel libro dove una donna cammina in una strada vicino la Trump Tower. Non è solo una donna che cammina, è una donna che cammina da sola in una strada deserta perché ci sono 50 gradi”.

Mi piacerebbe parlare con te delle persone. C’è una storia che vorresti raccontare, nascosta dietro una delle tue foto?

“Nella foto che ti mostro ci sono circa 50 gradi: quando ci sono quelle temperature non si può andare in giro. Ritrae una signora che gioca a golf in un campo di Palm Springs, un’abitudine molto frequente in California. Ma questi luoghi sono frequentati d’inverno. Questa signora non solo gioca con 48 gradi, ma è da sola. D’inverno i campi sono a pagamento, d’estate sono gratuiti, quindi d’estate ci vanno le persone che non possono permettersi di andarci d’inverno. Quando ti dico che l’american dream non è a portata di tutti, parlo anche di questo. Chi è disposto ad andare a giocare a golf con 48 gradi in mezzo al deserto?”.

Daria Addabbo è nata nel 1979 a Roma, dove attualmente vive e lavora. Dopo aver seguito gli studi alla Facoltà di Lettere, si trasferisce a Buenos Aires, in Argentina, dove studia fotografia. A Roma, seguirà invece un master di fotogiornalismo. Ha pubblicato su L’Espresso, Vanity Fair, Panorama, Internazionale, Marie-Claire, La Repubblica, Gioia, Grazia, Donna Moderna, GQ, Mind, National Geographic e diverse riviste internazionali. Per Jaca Book ha pubblicato i volumi This Hard Land. Sulle strade di Springsteen (2019) e Un altro giorno è andato. Le stagioni di Francesco Guccini (2021).