Alla presenza della Sindaca della Città Eterna, Virginia Raggi – e di altre autorità – il 1° marzo 2021 a Roma è stato riaperto al pubblico il Mausoleo di Augusto. L’avvenimento è di notevole rilievo non solo perché il monumento è uno dei più importanti nella storia della Roma antica, ma anche perché si tratta di una riapertura che avviene dopo lunghi decenni di abbandono (e, per di più, è “coraggiosa” poiché è stata effettuata in tempo di emergenza sociale e sanitaria a causa della pandemia da CoViD-19). Infatti, anche se già nel 2006 il Mausoleo fu aperto al pubblico, ciò avvenne con molte limitazioni e con un monumento che certo non si presentava nelle migliori condizioni; inoltre, fu solamente per un breve periodo e soltanto per poche visite guidate per cui, in realtà, l’ultimo periodo di effettiva apertura al grande pubblico di questo colossale monumento dell’antica Roma va retrodatata a ben ottanta anni fa, perché poi, con la chiusura del sepolcro, ci fu solo abbandono e degrado!

Peraltro nel 2006, visto il vasto consenso della cittadinanza romana, nonché il favore con il quale la stampa e il mondo della cultura avevano accolto l’iniziativa delle sporadiche visite condotte sia pure per un breve periodo, in ambito istituzionale fu deciso di avviare una campagna di indagini e prospezioni archeologiche con il fine di recuperare e restaurare degnamente il millenario monumento. Sul finire del 2020, con il completamento della prima fase dei lavori, che avevano riguardato il nucleo centrale del Mausoleo (che è anche il più significativo sul piano storico-dinastico), vennero aperte le prenotazioni delle visite che avrebbero avuto inizio proprio il 1° marzo 2021.

Fu disposto un ingresso contingentato (a causa della perniciosa pandemia che ancora minacciava un po’ tutti noi), ma a titolo gratuito per tutti i visitatori fino al 21 aprile, che è il giorno del Natale di Roma tradizionalmente fissato al mitico anno 753 a.C., così come è stato tramandato da Marco Terenzio Varrone Reatino (anche se, già al tempo degli antichi Romani, più che una data reale questa era da intendersi come puramente convenzionale), mentre continuerà ad essere gratuito per tutto il 2021, ma solamente per i Romani di oggi: peraltro il governo nazionale – dato la nuova impennata nella diffusione del contagio da CoViD-19 – ha dovuto prudentemente (e saggiamente!) disporre un nuovo lockdown a partire dal 15 marzo, con la conseguente chiusura di tutti i luoghi italiani deputati alla cultura, ma sappiamo bene che appena sarà migliorata la situazione igienico-sanitaria del Paese la vita riprenderà, sperabilmente, come e anche meglio di prima.

Questo è, per lo meno, l’auspicio di tutti. La riapertura del Mausoleo stava già avendo successo come fu quella del 2006, tanto che le prenotazioni alle visite del complesso monumentale fino al 21 aprile erano ormai sold out, ma adesso sono ovviamente procrastinate con nuovi orari e turni di visita un po’ tutti da rivedere. In ogni caso, i lavori di riattamento e restauro continueranno per tutto il 2021, con le dovute garanzie per i lavoratori impegnati nelle varie operazioni e appena terminerà questo nuovo lockdown le visite potranno essere effettuate in tutta sicurezza: infatti, pur se a cantiere “aperto”, l’area centrale del Mausoleo – ovvero la più importante e, al momento, l’unica visitabile – sarà facilmente accessibile perché sono stati previsti percorsi guidati ma, soprattutto, “sicuri”.

La genesi di questo monumento è abbastanza interessante.

Nel 29 a.C. Gaio Giulio Cesare Ottaviano, nipote ed erede di Gaio Giulio Cesare (ma che ancora non poteva fregiarsi del titolo di Augusto, poiché ne sarebbe stato insignito dal Senato solo il 16 gennaio 27 a.C.), era rimasto padrone unico e assoluto dell’Impero Romano a seguito della vittoria nella battaglia navale nelle acque greche di Azio (2 settembre 31 a.C.) e delle decisive sconfitte inflitte nella successiva campagna egiziaca a Marco Antonio e Cleopatra. In Egitto, da vincitore, Ottaviano aveva poi reso omaggio alla tomba di Alessandro Magno, rimanendone vivamente impressionato [Svetonio, De vita duodecim Caesarum. Div. Aug., XVIII], al punto di voler costruire anche per sé un monumento funebre di pari splendore.

Invece non risulta che – trovandosi in un differente momento in Asia Minore – Ottaviano abbia sentito il desiderio di visitare il colossale monumento funebre che tre secoli addietro era stato costruito ad Alicarnasso (od. Bodrum, in Turchia) da Artemisia II per onorare il defunto fratello, marito e satrapo della Caria (regione della Anatolia occidentale) di nome Mausolo, morto nel 353 a.C.: questo monumento – noto come Mausoleo di Alicarnasso – per la sua maestosità e imponenza fu considerato una delle Sette Meraviglie del Mondo Antico, servì da modello per tutti i successivi monumenti funebri dinastici e, last but not least, dal nome del defunto per il quale era stato costruito derivò il sostantivo comune mausoleo, che è presente in moltissime lingue (del ceppo sia neolatino, sia germanico che slavo: ovviamente nel rispetto delle peculiari differenze ortografiche proprie di ciascuna lingua) per indicare i monumenti funebri di grandi dimensioni.

Pertanto nel 28 a.C., una volta tornato a Roma, nel dare avvio ad una profonda riorganizzazione sociale, politica, militare e urbanistica dell’Urbe e dell’Impero [G. Fazzini, Augusto. Ritratto di un Impero, presentazione di Giovanni Uggeri, Greco & Greco Ed., Milano 2015, pp. 157-160], Ottaviano avviò la costruzione in Campo Marzio – tra la Via Flaminia (antica) ed il Tevere – di un Mausoleo destinato a raccogliere le sue ceneri mortali e quelle di “alcuni” membri della sua gens e dei suoi più importanti collaboratori: soltanto “alcuni” tra i suoi familiari, poiché Augusto stabilì espressamente che non vi fossero accolte le ceneri di sua figlia e di sua nipote – entrambe di nome Giulia – a causa della loro indegna condotta morale, che tanto aveva esacerbato i suoi ultimi anni di vita.

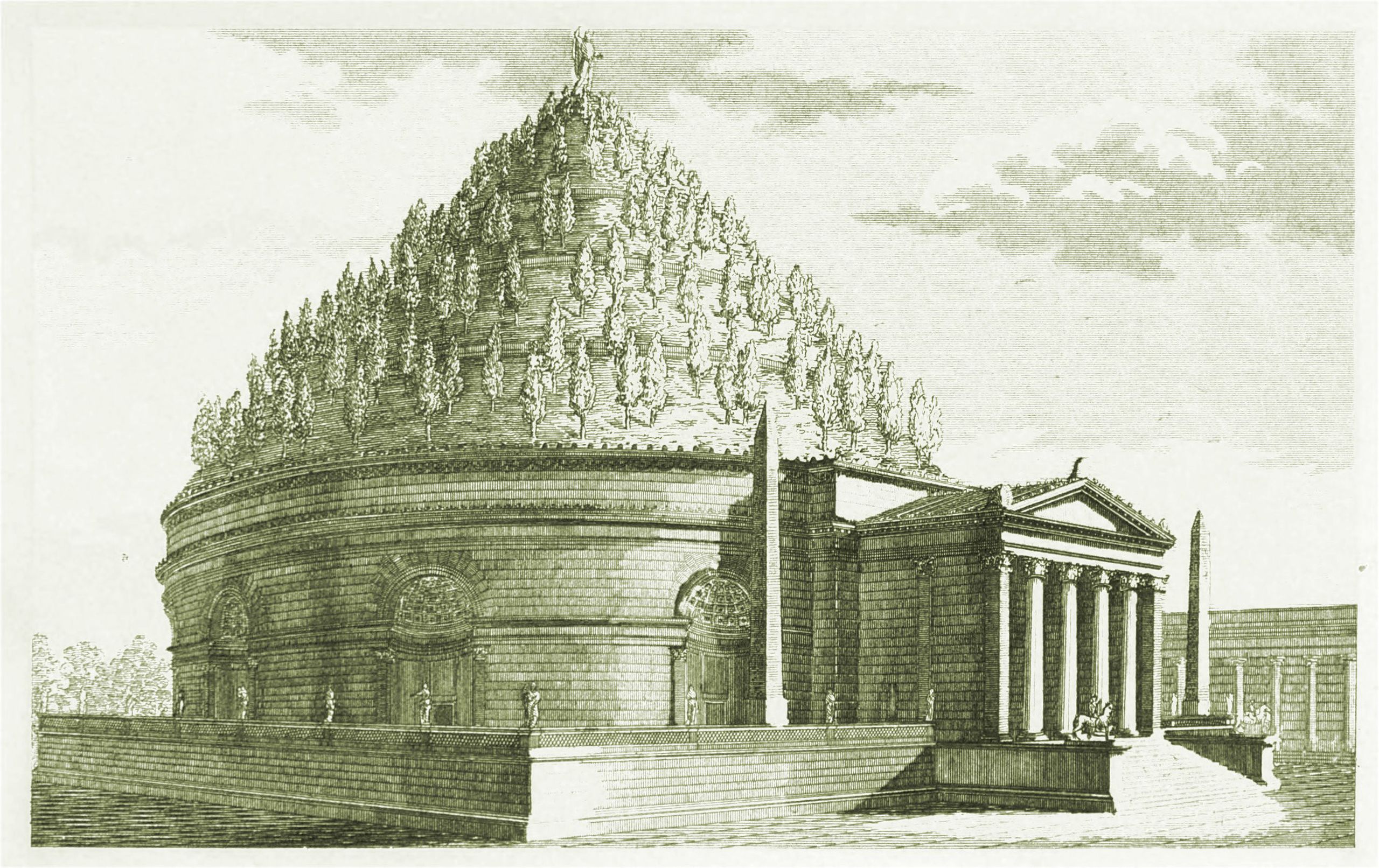

Il Mausoleo catturò l’attenzione di Strabone, geografo del I sec. d.C., che nel parlare delle magnificenze di Roma, Caput Mundi, così lo descrisse [Geografia, V, 3, 8]: “Il più notevole [tra i monumenti] è il cosiddetto Mausoleo, un grande tumulo [di terra, alla maniera etrusca]presso il fiume [Tevere], sopra un’alta base rotonda di marmo bianco, coperto fino alla sommità con alberi sempreverdi, sul cui vertice c’è la statua in bronzo dorato di Cesare Augusto. E sotto quel tumulo vi sono le celle sepolcrali di lui, dei suoi parenti e degli amici più intimi. Dietro il Mausoleo vi è un grande bosco sacro con luoghi destinati a splendide passeggiate [ovvero riservati al pubblico godimento del Popolo Romano]”.

Inoltre, ai due lati dell’ingresso monumentale del Mausoleo, Augusto fece erigere due obelischi gemelli (uno originale, fatto trasportare appositamente dall’Egitto come preda di guerra, l’altro una copia romana). Nella Roma odierna, che da sola (più di Parigi, Londra, New York e lo stesso Egitto calcolati insieme) vanta nel mondo il maggior numero di obelischi egizi o copie romane ancora in piedi (sono tredici), i due obelischi del Mausoleo di Augusto oggi si trovano uno in Piazza dell’Esquilino (è la copia romana, trasportatavi nel 1587), mentre l’originale egizio venne innalzato nel 1786 in Piazza del Quirinale [G. Fazzini, Rome Obelisks date to 15th Century B.C., in “Daily American of Rome”, October 1978].

Numerose furono le vicissitudini vissute – o, peggio, subite – nei secoli dal Mausoleo di Augusto, tra spoliazioni dei suoi marmi più pregiati e dispersione delle ceneri dei defunti ivi sepolte; tra un utilizzo ben diverso e irriverente (rispetto alla destinazione originale) ed il cambio del nome del monumento stesso. Alla fine lo smaliziato e irriverente popolino romano, vedendo lo stato di degrado in cui versava il Mausoleo, giunse a chiamarlo “Er dente cariato” in verace dialetto romanesco: in effetti, con tutta la parte superiore del monumento ormai scomparsa, c’era una rassomiglianza con un dente forato dalla carie (beninteso, absit iniuria verbis!).

Durante il Medio Evo la nobile famiglia dei Colonna, in quel momento storico (e lo sarà ancora per decenni) in opposizione al Papa e favorevole all’Impero, trasformò il Mausoleo in fortilizio, ma ne fu scacciata da papa Gregorio XI poco prima della sua morte improvvisa, avvenuta a Roma il 22 agosto 1241. Successivamente il Mausoleo fu indegnamente utilizzato come cava di travertino, quindi come vigna, per essere poi temporaneamente trasformato nel tardo Rinascimento in un giardino all’italiana.

Nella seconda metà del Settecento, grazie a interventi edilizi realizzati parte in opera muraria, parte in legno, il Mausoleo venne adattato ad arena a cielo aperto per corride con bufali e tori, chiamate “giostre” e per spettacoli con fuochi d’artificio, chiamati “fochetti”: poiché i lavori di riadattamento erano stati finanziati dal marchese portoghese Vincenzo Mani Correa, il Mausoleo prese popolarmente il nome di “anfiteatro Corea” (perché nel dialetto romano le consonanti doppie si pronunciano singole). A riprova di quanto fossero apprezzati le “giostre” e i “fochetti”, va detto che il poeta romanesco Giuseppe Gioachino (scritto con una “c” sola) Belli (1791-1863) li ricordò in tre suoi sonetti, datati 25 novembre 1831, 4 aprile 1834 e 19 maggio 1843, mentre l’incisore Bartolomeo Pinelli (1781-1835) celebrò le “giostre” con una splendida serie di incisioni.

Dopo l’annessione di Roma al Regno d’Italia (in seguito alla fatidica Presa di Porta Pia del 20 settembre 1870), per qualche anno il Mausoleo fu utilizzato come teatro, per essere infine trasformato nel 1908 in auditorium, chiamato Politeama Umberto I o, più familiarmente, Augusteo. L’ultimo concerto si tenne la sera del 13 maggio 1936 poiché il regime fascista – con l’approssimarsi del Bimillenario della nascita di Augusto, avvenuta il 23 settembre 63 a.C., a Roma, sul Palatino, o forse a Velitrae, l’odierna Velletri – intendeva avviare in tempi celeri una ristrutturazione urbanistica della zona in cui si ergeva il Mausoleo in cui erano state deposte le ceneri (ormai perdute) dell’Imperatore: venne così creata una nuova piazza, chiamata Piazza Augusto Imperatore, grazie allo sventramento e demolizione di Vicolo San Rocco e Via degli Schiavoni.

Nella toponomastica cittadina, si conservò il ricordo dell’anfiteatro in cui per decenni si erano tenute le “giostre” e i “fochetti” che entusiasmarono il popolino romano, con una piccola strada lì nei pressi, alla quale venne dato il nome di Via del Corea. Purtroppo, dati gli alti costi del progetto, nel 1936 non si intese mettere in cantiere anche il necessario restauro del Mausoleo, per il quale i Romani – con la loro proverbiale e secolare pazienza – hanno dovuto attendere più di ottanta anni, ma oggi il risultato finale è più che soddisfacente.