Caruso è un termine che, nel siciliano orientale, è sinonimo di “ragazzo”.

Il nostro Pino Caruso è stato un ragazzo del 1934, nato nel noto quartiere palermitano de “la Vuccirìa” e autodidatta del quotidiano come della parola, dell’arte come della tecnologia.

Si narra che fosse solito svegliare i suoi vicini della via Materassai, cantando quelle che sarebbero diventate poi le celebri filastrocche di estemporanea, geniale invenzione.

Abitava al terzo piano del numero 42. I suoi genitori avevano una bottega di mercerie e filati al numero 44. Ha abitato in quella via per più di vent’anni; poi è partito per la sua avventura romana.

Sarà stata la buona educazione di quel tempo, sarà stata la nostalgia, in seguito alla recisione in quel punto esatto del cordone ombelicale con il ventre di Palermo, sarà stato il DNA, ma quel che è certo è che il nostro Pino non ha mai chiuso le sue vocali né il suo cuore a quella certa palermitanità di cui, grazie anche a lui, oggi siamo fieri.

La sua ambizione lo ha portato a salire su centinaia di treni – mai su un aereo – e non è difficile immaginarlo con lo sguardo oltre quel finestrino rigato di pioggia sulla polvere a corteggiare parole amiche, a perdere la vista del mare, a cercare di tracciare il confine tra la vitalità della sua intelligenza curiosa e la morte di qualcosa ancora poco comprensibile.

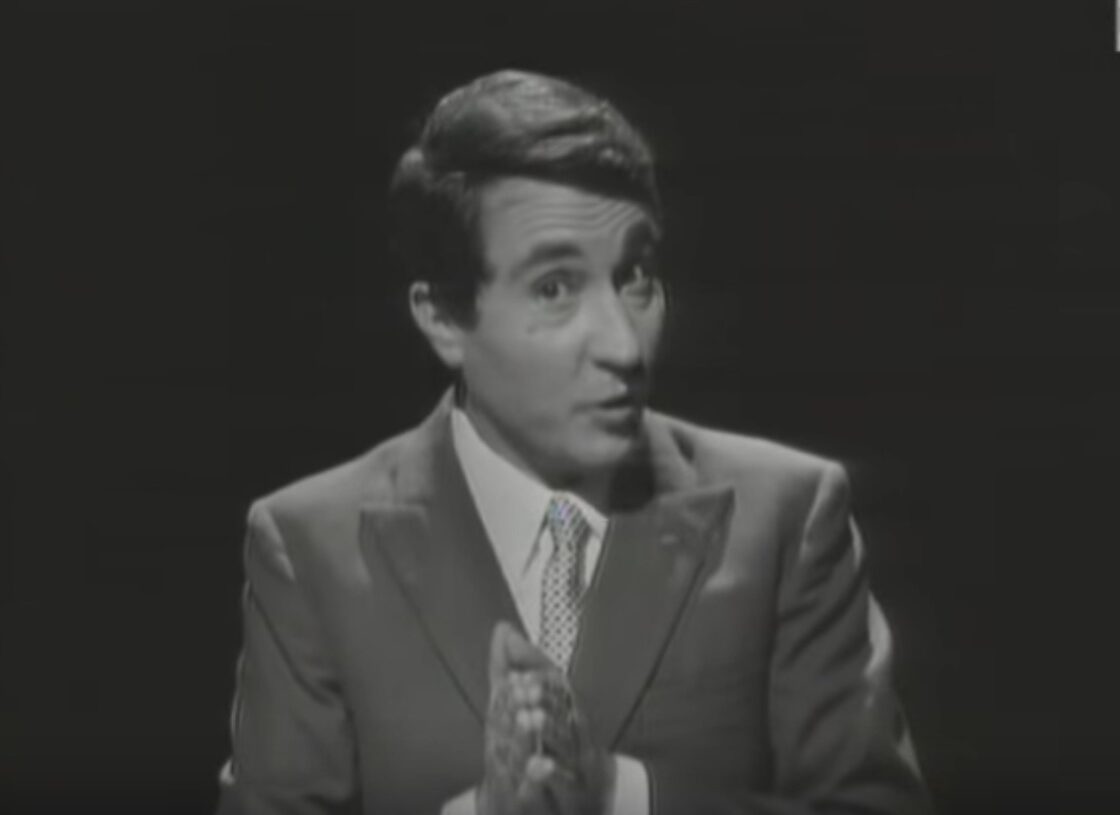

Gli anni del grande successo televisivo sono sintetizzati bene da un’apparizione di 50 anni fa a Senza Rete, (vedi video sopra): Raffaele Pisu lo annunzia come “un amico sceso dal treno che arriva dal Sud”, poi lo apostrofa con un “Baciamo le mani”; Caruso allude subito ad un suo desiderio di approfittare della TV per fare satira politica, e Pisu gli dice chiaramente che non se ne parla nemmeno; dopo un altro – un po’ ridondante – “Baciamo le mani” finalmente Pino rimane padrone della situazione (che nel 1969 significa decine di milioni di telespettatori) e si lancia in un monologo che – lungi dall’essere imperniato su marranzani e fichi d’India – spazia dalla conquista della Luna all’industria discografica. Siciliano sempre (e ricordiamo come, ben prima del maxi-processo, riuscisse con l’astuzia a fare i nomi e soprattutto i cognomi dei politici in odore di mafia all’interno dei suoi sketch), angustamente “sicilianista” mai. E sempre al treno è legato un aneddoto che amava raccontare, legato ai primissimi anni romani, nei quali si dedicò al doppiaggio in un periodo in cui nel cinema italiano non esisteva il sonoro in presa diretta (per il quale si batterà anni dopo, da segretario del Sindacato Attori). Chiamato a doppiare l’apparentemente facile domanda “Arrivò il treno?”, dovette rendersi conto con un certo sgomento che il suo “normale” accento siciliano non era considerato tale dall’industria cinematografica dell’epoca. E fu il collega Lando Buzzanca, già da tempo trasferitosi nella capitale e perciò più scafato, a trarlo d’impaccio facendogli sentire il siculo “d’ordinanza”: sguaiato e “di testa”, lontanissimo dalla cadenza palermitana di Pino.

A Roma Caruso aveva mosso i primi passi nel cabaret “destrorso” del Bagaglino (il cui fondatore Luciano Cirri era peraltro “la persona meno fascista che abbia mai conosciuto” ci teneva a puntualizzare), ma subito dopo approdò a tutt’altre sponde, e quando lo ritenne opportuno non fece mancare il suo sostegno alla sinistra anche in campagna elettorale: dal PSI su posizioni radicali (dopo il centrosinistra e prima di Craxi) degli anni ’70, fino all’ultimo, generosissimo, intervento in favore della lista Potere al Popolo con Rifondazione dentro.

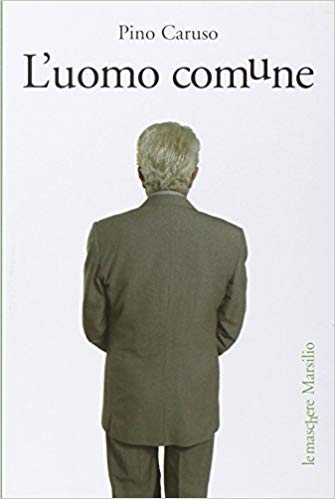

Divo in TV (da Che domenica amici a Teatro 10, da Mazzabubù a Caruso al cabaret) e in teatro (da Pirandello e Brancati agli one-man shows su testi propri) Caruso lasciò il segno anche al cinema ( da La Donna della domenica di Comencini a Scugnizzi di Nanny Loy) e nella letteratura, con i suoi libri di raffinato umorismo: L’Uomo Comune (che vinse la Palma d’Oro a Bordighera), La Questione Settentrionale, Appartengo a una generazione che deve ancora nascere e tanti altri).

Divo in TV (da Che domenica amici a Teatro 10, da Mazzabubù a Caruso al cabaret) e in teatro (da Pirandello e Brancati agli one-man shows su testi propri) Caruso lasciò il segno anche al cinema ( da La Donna della domenica di Comencini a Scugnizzi di Nanny Loy) e nella letteratura, con i suoi libri di raffinato umorismo: L’Uomo Comune (che vinse la Palma d’Oro a Bordighera), La Questione Settentrionale, Appartengo a una generazione che deve ancora nascere e tanti altri).

Uomo capace di vergognarsi per gli altri: per una mai richiesta direzione del Teatro Stabile di Palermo, per un mai considerato contributo di spessore alla cultura, a ragione a seguito di successi personali ma collettivi come il Festino di Santa Rosalia da lui diretto e come le programmazioni di “Palermo di scena” sotto la sua supervisione artistica; capace di sentirsi in difetto in prima persona per quella percentuale di concittadini che non legge e non va a teatro, per le ferrovie inesistenti che lo costringevano ogni volta a traversate “da terzo mondo”.

Uomo capace di lasciare se stesso a qualcuno incapace di accogliere; fatto di quella delicatezza che si zittisce e si immobilizza per non disturbare, costretto a un’impotenza verbale per eleganza.

Pronto a sostenere comunque sempre il desiderio di rinascita e di rivalsa di una città eternamente sua.

Nei ricordi di sangue di tonno sulla pietra del mercato di una Palermo che stordisce di bellezza in quei giorni di agosto che si fondono sulle strade, quei pochi in cui fa ritorno ai gelsomini e ai paladini.

Questo è ancora un sogno, oggi, qui.

Sembra quasi di sentirlo il nostro Pino recitare quella sua poesia “non voglio sentirmi tormentare” del 1981:

“Vorrei vedermi accompagnare dai delfini buoni degli abissi marini, degli oceani lontani”.

Il nostro Pino, ha chiuso il suo ultimo sipario e, ancora una volta, ci vela gli angoli degli occhi.