Le feste oltre ad essere una buona occasione per stare in famiglia sono un grande momento di riflessione. Partiamo dalle strafogate pasquali, quei pranzi luculliani che proseguono in cene interminabili nell’impossibile tentativo di avere la meglio sugli avanzi di cibo che non accennano a diminuire, vere e proprie Paris-Dakar allacciati alle cinture di sicurezza delle sedie del proprio salone. Alla frugale colazione del giorno dopo, timida premessa ai quintali di carne che riusciremo a ingerire a Pasquetta… Per arrivare stremati martedì mattina con stomaco e cervello in subbuglio a causa dell’overdose alimentare.

Di solito tutto quello che faccio o penso per me ha un corrispettivo visivo, sono felice e rivedo “La joie de vivre” di Matisse, si parla di rivoluzione e penso al povero Marat morto stecchito nella sua vasca da bagno, rifletto sulla corruzione e mi appare il quadro di Quentin Massys: “L’usuraio e sua moglie” e così via, collego tutto a un immagine e grazie a essa un evento prende corpo, si spiega metaforicamente e letteralmente. Pensando alla Pasqua non sono mai riuscita a selezionare una sola immagine, nella mia mente si fanno largo centinaia di rappresentazioni, tutte valide solo se collegate tra di loro, non c’è ne una che riesca a imporsi tra le tante salvate su questa sorta di disco rigido esterno a cui mi ricollego ogni volta che rifletto su qualcosa. Riflettendo sulla Pasqua, mi appare una sorta di patchwork, di insalata russa, una macedonia “tutti i frutti”, ecco una indigestione per l’appunto.

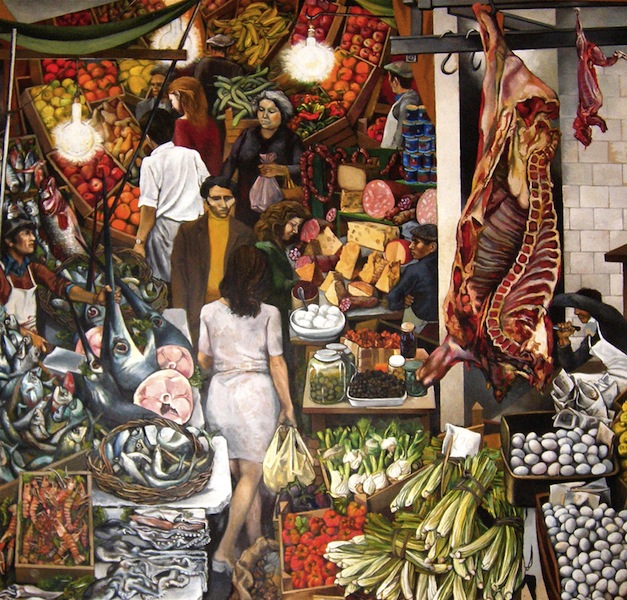

Poiché non esiste un quadro, una fotografia o una scultura che da sola possa fare giustizia visiva sul come viviamo la Pasqua noi siciliani cercherò di sopperire con una sorta di performance, che si situa tra la “Grande Abbuffata” di Marco Ferreri e “l’Ultima Cena” di Vanessa Beecroft. Quindi chiudete gli occhi e immaginate una splendida natura morta, ma non una natura morta alla Chardin o alla Willem Claesz, ovvero ordinate composizioni di oggetti sapientemente scelti e casualmente disposti per il loro valore simbolico o per la loro forza espressiva, ma piuttosto quadri scomposti che nascono come scene di genere e finiscono per divenire delle splendide nature morte, abitati da individui che occupano lo spazio pittorico senza veramente conquistarlo, timide comparse che sembrano ombre portate in un mondo animato da oggetti che traspirano umanità diventando i protagonisti indiscussi dello spazio e del tempo, esempio massimo del genere sicuramente è la nostra “Vucciria” di Renato Guttuso.

Iniziate a focalizzare l’immagine, un’allegra comitiva di amici e parenti attorno a un tavolo, condivide il solito “agnello di Dio che toglie i peccati del mondo” servito rigorosamente dopo un piatto di pasta, aggiunta nostrana cui non rinunciamo nemmeno ai fini simbolici, dopo affettati, formaggi, olive accompagnati da chili di pane, arriviamo al momento del dolce… spacchettiamo quindi le varie colombe pasquali, che simboleggiano il sacrificio di Cristo morto sulla croce per salvare tutti noi, nella loro moderna versione al cioccolato, bi-gusto, d’autore, mentre i bambini aprono decine di uova di cioccolato ricevute in dono. Insomma fino a ora starete visualizzando delle immagini neo-barocche che si avvicinano più al repertorio di Andy Warhol, Spoerri e Bruegel il Vecchio che a quello del Beato Angelico, Leonardo o Annibale Caracci. Infatti ai simboli propri della tradizione cristiana, inflazionati dai pittori di tutti i tempi, quindi l’agnello simbolo della passione e della resurrezione di Cristo, vino e pane simboli eucaristici, pesci e noci che alludono a Cristo, l’ostrica che ci ricorda la voluttà terrena, l’uovo simbolo di resurrezione, a questa immensa tavolata nostrana se ne aggiungono sempre altri fittizi e profani, come la pasta, il capretto con patate, lo scaccio e gli immancabili cannoli, elementi di transizione tra ieri e oggi tanto necessari a Panofsky per scindere la millenaria iconografia della neonata iconologia, come quelle splendide ultime cene della scuola di Cuzco dove impera in primo piano la sagoma raccapricciante di un cuy, o vibrano i vivaci rossi e verdi dell’aji andino, necessarie aggiunte autoctone per rendere familiare agli occhi dei locali una cena organizzata da altri, intorno agli anni 40 d.C. in quel di Gerusalemme.

Insomma, non è facile ma immaginate per un momento che la trasgressiva Vanessa Beecroft o l’irriverente Brigitte Niedermair abbiano disposto mensa e commensali a nostra insaputa e avessero acceso il tasto ON per dar via all’ennesima performance della più sacra delle rappresentazioni, che si consuma sotto i nostri occhi grazie alle più laiche delle congetture aggiungendo significati attuali a riti antichi che anno dopo anno si perpetuano ormai privi di sacralità e straripanti di umanità.