“(…) Io vorrei soltanto vivere pur essendo poeta perché la vita si esprime anche solo con se stessa. Vorrei esprimermi con gli esempi. Gettare il mio corpo nella lotta. Ma se le azioni della vita sono espressive, anche l’espressione è azione (…)” Sono piccoli sprazzi di ritmi newyorkesi composti da Pier Paolo Pasolini, tra gli altri, fra il 1966 e il 1967 e poi inclusi ne Il Poeta delle Ceneri (1980).

Secondo Enzo Siciliano, scrittore insieme a Moravia, Maraini, Morante del “cerchio magico” chiuso intorno a Pier Paolo Pasolini e autore della sua biografia più nota Vita di Pasolini (1978 la prima edizione), questi versi che cita quasi per intero nella biografia erano in realtà una serie di risposte poetiche a un giornalista americano immaginario. Sono versi che poi Pasolini inserirà ne Il poeta delle ceneri, una autobiografia non in prosa appunto, scritta proprio negli anni “americani” tanto che il titolo inziale doveva essere in inglese Who Is Me e pubblicata per intero solo dopo la sua morte.

Nel 1966, come scrive la giornalista ed amica Oriana Fallaci nell’introduzione all’intervista che fece allo scrittore e regista, Pasolini era “venuto per il festival cinematografico (il New York Film Festival nda), vi davano due dei suoi film. Sono proprio curiosa di saper se l’America piace a questo marxista convinto, a questo cristiano arrabbiato, insomma a Pasolini”. L’intervista, pubblicata su L’Europeo il 13 ottobre 1966 come molti pezzi della Fallaci in quegli anni, incastona i dieci giorni trascorsi dal poeta a NYC quasi più del titolo: “Un marxista a New York”. E’ un’intervista che inizia con una sua affermazione ben prima di una qualsiasi domanda, cosa che di rado la Fallaci permetteva ai suoi interlocutori: un esempio tra tutti l’intervista all’ex capo della Cia William Colby nel marzo del ’76, controverso e discusso protagonista degli anni della strategia della tensione italiana: più che un’intervista una rissa, come lei stessa introdusse l’incontro.

"Vorrei avere diciott’anni per vivere tutta una vita quaggiù" così Pasolini, mentre sorseggia Coca-Cola e guarda scorrere la pioggia dietro le finestre dell’appartamento di chi lo ospita. Basta questo per capire come l’entusiasmo che regala questa città, non senza chiedere nulla in cambio, aveva già investito il poeta d’azione. Ed erano già gli anni pieni, vivi dell’azione in senso cinematografico quelli iniziati nel 1962 con il film che lo consacrò e lo dissacrò da subito: “Accattone”. Era quella necessità di espressione nell’azione che lo aveva portato a cambiare linguaggio lasciando decantare le parole scritte più potenti per anni di là da venire quelli degli Scritti Corsari, delle Lettere Luterane (entrambi editi postumi nello stesso mese della morte, novembre 1975) che aveva sparso qua e là e soprattutto nel Corrierone nazionale, o ancora delle lettere in risposta agli attacchi che mano mano subiva da giudici, amici, nemici e politici di norma schierati questi ultimi nella seconda categoria: a destra come a sinistra.

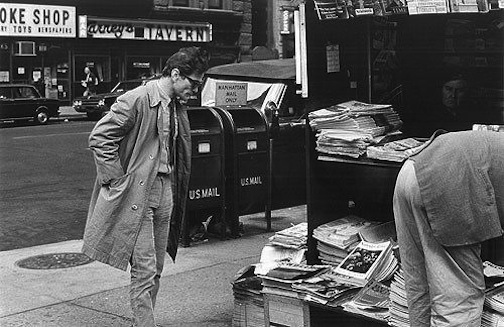

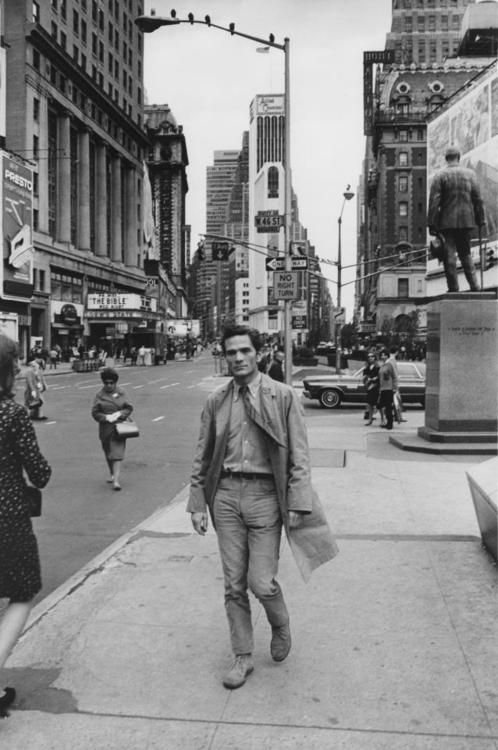

Pier Paolo Pasolini a New York nel 1966 (Foto Dick Avedon)

"E’ una città magica, travolgente, bellissima. Una di quelle città fortunate che hanno la grazia. Come certi poeti che ogni qualvolta scrivono un verso fanno una bella poesia. Mi dispiace non esser venuto qui molto prima, venti o trent’anni fa per restarci. Non mi era mai successo conoscendo un paese. (…) New York non è un’evasione: è un impegno, una guerra. Ti mette addosso la voglia di fare, affrontare, cambiare (…)". Il regista e scrittore continua a rispondere alle domande minime della Fallaci che però renderà poi il pezzo con la sua critica sferzante, da scuola: una testimonianza perfetta di stima e di sfida che esisteva fra i due. Al ritorno Pasolini scriverà per Paese Sera, nel novembre del 1966, la sua critica ragionata verso gli Stati Uniti di cui aveva già compreso la passione politica accesa del tempo: "In America, sia pure nel mio brevissimo soggiorno, ho vissuto molte ore nel clima clandestino, di lotta, di urgenza rivoluzionaria, di speranza, che appartengono all’Europa del ’44 del ’45. In Europa tutto è finito (…) in America si ha l’impressione che tutto stia per cominciare. Non voglio dire che ci sia in America la guerra civile, e forse neanche niente di simile, né voglio profetarla: tuttavia si vive, là, come in una vigilia di grandi cose". L’articolo diventerà un vero e proprio saggio intitolato Una guerra civile e sarà pubblicato nella raccolta di saggi dedicati alla lingua, la letteratura e il cinema dal titolo Empirismo eretico (1972). Ecco come sparge la sua breve ma intensa avventura newyorkese (più che americana) Pasolini nei suoi scritti e per desiderio, poi non realizzato, anche nei suoi film, o almeno in uno. Voleva, infatti, ambientare il film su San Paolo a New York, come la Fallaci scrisse in una lettera a lui dedicata l’anno dopo la sua morte. Perché così a lei rivelò (dettaglio che però non traspose nell’intervista al marxista), ma in quei versi qui sopra appena accennati c’era già un progetto fatto, svolto: l’azione dunque di un prossimo film “Teorema” (1968).

L’entusiasmo tuttavia non gli offuscò lo sguardo sempre vigile e attento sul sociale, tanto da fargli dire: “Non sono bastate due o tre generazioni per trasformare fino in fondo la psicologia delle enormi masse di immigrati”; o sulla politica, tanto da usarla come metafora al contrario dell’Italia in un titolo “Gli insostituibili Nixon italiani” per un articolo sul Corriere della Sera del 18 febbraio 1975 o facendo uso frequente della parola ora dal significato spregiativo “negro”: per sottolineare la condizione anche sua personale di emarginato nel suo Paese. Sempre nel saggio, “Una guerra civile”, scrisse infatti di quando ad Harlem conobbe un gruppo di afro americani impegnati nella lotta dei movimenti: "Ho seguito un giovane sindacalista negro, che mi ha portato alla sezione del suo movimento, un piccolo movimento che conta ad Harlem solo qualche centinaio di iscritti – che lotta contro la disoccupazione dei negri (…)". Negli USA il termine negro/nigger per convenzione linguistica stava per lasciare il posto ad altre definizioni come black, colored, Afro- American e African American, quindi la percezione che fosse un termine solo spregiativo, per lui che combatteva il razzismo, ancora non era presente.

L’intervista intensa al marxista intanto prosegue trasformandosi più in un vero e proprio racconto della presenza in città dell’intellettuale, il quale si riprende però la parola, decisa e severa, per tirare un “buffetto” agli intellettuali del Belpaese (dal quale spesso era a sua volta attaccato per pura polemica interna o in alcuni casi per strumentalizzazione) disegnando un paragone tra le contraddizioni al di qua e al di là dell’Atlantico. Contraddizioni che in quel momento a New York vedeva come simbolo di veridicità: “Questo Allen Ginsberg che posa nudo, coperto solo dalla sua barba e i suoi peli”; oppure: “Incontri un allievo di Morris che ha dato la laurea sulla poesia del Petrarca, discute di semeiotica e poi incontri due studentesse che ignorano perfino Apollinaire o Rimbaud”. Mentre: “Considera gli italiani”: – afferma spedito Pasolini all’Oriana – “sono sempre padroni del sapere, anche un tipo come Umberto Eco, ad esempio. Conosce tutto lo scibile e te lo vomita in faccia con l’aria più indifferente: è come se tu ascoltassi un robot”. Nell’ottobre del 1967 Pasolini scrive a Ginsberg (la lettera anche esposta nella mostra di recente conclusasi a Roma sul rapporto che legava la città e l’intellettuale più importante del ‘900):

“Caro, angelico Ginsberg, ieri sera ti ho sentito dire tutto quello che ti veniva in mente su New York e San Francisco, coi loro fiori. Io ti ho detto qualcosa dell’Italia (fiori solo dai fiorai)… queste sono state le nostre chiacchiere. Molto, molto più belle le tue, e te l’ho anche detto il perché… Perché tu… sei costretto a inventare di nuovo e completamente – giorno per giorno, parola per parola – il tuo linguaggio rivoluzionario. Tutti gli uomini della tua America sono costretti, per esprimersi, ad essere inventori di parole! Noi qui invece (anche quelli che hanno adesso sedici anni) abbiamo già il nostro linguaggio rivoluzionario bell’e pronto, con dentro la sua morale. Anche i Cinesi parlano come degli statali”.

L’intervista della Fallaci termina con “un’istantanea di un marxista a New York” (così la chiusa dell’autrice): è l’ultima di quei dieci giorni mentre Pasolini si ritrova nel bel mezzo di una manifestazione in favore della guerra nel Vietnam (ne esistevano tante anche indette da intellettuali contro la guerra) e a un tratto alcuni giovani irrompono nel corteo per suonare una canzone di protesta. Entrambi le espressioni di protesta e di sostegno proseguono senza ‘guerra civile’ e lui ne resta incantato: "Questa è la cosa più bella che ho visto nella mia vita. Questa è una cosa che non dimenticherò finché vivo".

La giornalista e amica, a sua volta, conserverà un ricordo prezioso di quella vitalità e nella controinchiesta condotta proprio su L’Europeo già all’indomani della morte atroce dell’intellettuale, avvenuta la notte fra il 1 e il 2 novembre del 1975 (contro-inchiesta che condusse in collaborazione con un giovane giornalista Mauro Volterra) aveva sviluppato autonomamente una pista che segretamente la polizia stava già seguendo ma che poi abbandonò e quasi rischiò di pagare col carcere il suo lavoro preciso e guerriero. L’articolo che più rimbomba di quell’inchiesta giornalistica dal titolo “E’ stato un massacro” trainò mediaticamente poi l’intero lavoro, a tutt’oggi di gran rilevanza per quanto riguarda la stretta nera dinamica di quella notte.

E’ la “disperata vitalità” e la passione per l’arte (o il giornalismo) intesi come vita, da entrambi spesa con intensità il filo teso che li ha accomunati per un periodo, a Roma come a New York.

Leggi anche Welcome Home Oriana: la prima America della Fallaci