Lungo l’ipnotica magia di Petra l’idioma che più echeggia fra le rovine è l’italiano. Gruppi di famiglie del Belpaese mescolati a coppie di giovani alternativi. Uniti dal piacere del viaggio colto. Calamitati anche dalle basse tariffe dei voli low cost. Nel postpandemia i nostri connazionali guidano la classifica dei flussi turistici internazionali verso la Giordania. Pilastro del moderatismo in un Medio Oriente perennemente in fiamme. Oggi anche meta trendy, inserita fra le 30 migliori destinazioni dalla Lonely Planet (la guida più autorevole del pianeta). Un paese che cerca di rilanciare l’economia puntando sull’accoglienza, con le infinite attrazioni della sua sua storia, della sua archeologia e della sua natura. Oltre un milione i visitatori nel 2022. Previsioni in crescita nel 2023 pure grazie alla svanita concorrenza della vicina Siria, ancora in parte dilaniata dalla guerra civile.

Alle destinazioni classiche – da Petra al Wadi Rum (il deserto di Lawrence d’Arabia), dai mirabili splendori romani di Jerash (la Pompei del Medio Oriente) al Monte Nabo (dove Mosè vide per la prima volta la Terra promessa), dai castelli che rompono il vuoto delle immense distese rocciose alle suggestioni terapeutiche del Mar Morto (il punto più basso della Terra) – si è aggiunto il richiamo del mito religioso. I cristiani sono particolarmente attratti dalla Fonte Battesimale di Betania, dove il profeta Giovanni Battista avrebbe battezzato Gesù. Davanti alla vasca che raccoglieva l’acqua da un ramo del fiume Giordano, consacrato da un viaggio d Giovanni Paolo II, il misticismo concentra fedeli di tutti i continenti. Che intimano canti di devozione di tutte le terre e di tutte le lingue.

La Giordania è un’oasi che difende la sua stabilità fra le turbolenze endemiche di Israele, le tragedie della Siria, le convulsioni del Libano, le opacità dell’Arabia Saudita. Gode di un discreto indice di sviluppo per i livelli di istruzione garantiti da una fitta rete di università private, il reddito medio elevato per quella regione, l’afflusso di capitali dall’estero incoraggiato dal basso costo della manodopera, la qualità dei servizi. Ma, priva di risorse energetiche (nel suo territorio, prevalentemente arido, sorgono solo miniere di fosfati), negli ultimi anni ha puntato a valorizzare i tesori della sua tradizione per stabilizzare un’economia scossa prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina.

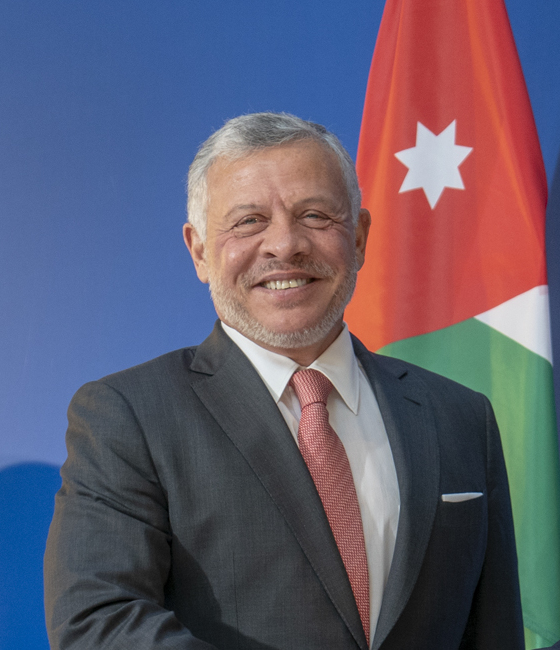

Nei limiti del possibile la monarchia hashemita cerca di sottrarsi alle tensioni dell’area dialogando con tutti. È stato il secondo paese arabo, dopo l’Egitto, a firmare un trattato di pace con Israele (1994). Il problema della siccità protrae però il contenzioso con il governo di Gerusalemme per l’uso delle acque del Giordano. E la questione palestinese, con le destre israeliane che soffiano sul fuoco auspicando il trasferimento in Giordania degli arabi residenti in Cisgiordania per dare più spazio agli insediamenti dei coloni, alimenta contrasti con il governo di Gerusalemme. Amman ha già integrato oltre due milioni di palestinesi (su quasi 12 milioni della popolazione totale) e si oppone all’idea che per i profughi provenienti dai Territori e da Gaza la Giordania diventi una patria alternativa. Re Abdallah II (al potere dal ’99), moderatamente filosionista e apertamente filooccidentale, continua a esercitare un’azione equilibratrice. Prendendo quando è necessario le distanze, con il sostegno degli Usa (i grandi protettori), dagli estremismi della coalizione guidata da Benjamin Netanyahu.

La Giordania coltivava buoni rapporti con l’Iraq di Saddam Hussein da cui comprava il petrolio a condizioni privilegiate in cambio dell’utilizzo del porto di Aqaba. Ma dopo la caduta del tiranno di Bagdad ha cominciato ad approvvigionarsi a prezzi di mercato dall’Arabia Saudita. Con la Siria di Bashar Al Assad si è instaurata un’atmosfera di pace fredda. Che non esclude però la solidarietà. Almeno 700 mila profughi siriani fuggiti dagli orrori della guerra hanno trovato rifugio nei campi giordani.

L’afflusso di un esercito di immigrati perlopiù privi di mezzi di sussistenza è naturalmente pesato sulle casse dello Stato già gravate dall’impennata dell’inflazione. Nel 2022 sono scoppiate manifestazioni di protesta per l’aumento del prezzo del carburante e per la crescita della disoccupazione giovanile (il 57 per cento dei giordani ha meno di 24 anni). Ma la tensione è rientrata con l’impegno de re di avviare un programma di riforme. Ad alleviare le difficoltà contribuiscono anche le rimesse (30 per cento del Pil) dei professionisti giordani emigrati in Europa o nei ricchi emirati del Golfo.

Come in ogni angolo del mondo si registra una crepa fa il livello di vita della metropoli (la capitale Amman è la città più cara dell’area) e di altri centri urbani e la permanente frugalità delle campagne. Uno iato che si riscontra anche negli stili di vita. Negli ambienti internazionali e laici di Amman è tollerato l’alcol, è esploso il rito dell’happy hour, nei week end si schiudono le porte delle discoteche per le classi più abbienti e più aperte ai contatti con altre culture, si segue il calcio europeo con un trasporto quasi religioso. Nei quartieri più conservatori della capitale, legati alla fede islamica sunnita (osservata dalla stragrande maggioranza della popolazione), come nelle campagne popolate dai beduini, resiste una visione tradizionale legata ai riti della moschee, ai ritmi delle stagioni e al culto di antichi costumi. In cui i matrimoni vengono ancora combinati tramite i contatti preliminari fra le madri dei potenziali fidanzati e la discussione sulla dote che spetta ai capifamiglia e viene suggellata sulla parola, senza stesura di contratti, con l’accettazione simbolica di una tazza di caffè.

Re Abdallah, come il padre Hussein, è abbastanza amato dai giordani perché si impegna a risolvere in prima persona le problematiche che affiorano. Corre di bocca in bocca il racconto de sovrano che, truccato e sotto mentite spoglie, ispeziona da solo un ospedale con standard inefficienti e poi caccia i responsabili. Certo, non mancano manifestazioni di dissidenza. Ma i moti della primavera araba fra il 2010 e il 2011 hanno appena sfiorato la Giordania. E quando si è fatto sempre più minaccioso l’Isis in Iraq e in Siria la monarchia di Amman ha prevenuto il contagio applicando la pena di morte per le frange terroristiche. Certo, la democrazia per i nostri canoni è ancora imperfetta, imbrigliata da freni ancestrali che appannano la libertà d espressione. Il multipartitismo, legalizzato nel 1992, ha prodotto una miriade di movimenti perlopiù ininfluenti. L’opposizione al governo, sintonizzato sulle direttive della monarchia, fa capo a un fronte che si ispira alla dottrina dei Fratelli Musulmani. Ma il potere, sia legislativo che esecutivo, rimane saldamente nelle mani del re Abdallah che nomina o revoca i primi ministri.

Rania, la regina consorte di origine palestinese, ha dato una grossa spinta alla modernizzazione del paese, battendosi per l’abolizione dell’obbligo un tempo imposto alle donne di indossare il velo e per la difesa dei diritti umani. Contribuendo anche a smussare le diffidenze fra i giordani e i palestinesi. A volte viene sommessamente criticata per la sua propensione al lusso e per i frequenti soggiorni a Parigi. Ma rimane un’icona di stile per l’immagine del regno. E anche un modello di emancipazione femminile, ancora troppo frenata dal dominio degli uomini (le donne hanno una rappresentanza troppo esigua in Parlamento). Solo recentemente i movimenti femministi sono riusciti a far aggiungere la parola “giordane”, al fianco di “giordani”, nel testo della Costituzione.

In una società non più cristallizzata e fisiologicamente in fermento si scommette come principale motore del progresso sul turismo di qualità. Che per i giordani oltre che una fonte di ricchezza economica rappresenta anche un ampliamento di orizzonti, un affaccio sulle diverse culture del mondo. Un fenomeno facilitato dal culto quasi sacrale di ospitalità che è inscritto nel dna di questo antico popolo.