Le teorie di Cesare Lombroso categorizzavano gli italiani del Sud come dei primitivi con una predisposizione alla violenza. Ancora oggi le sue teorie gettano un’ombra oscura sul vivere civile italiano. Un museo dedicato alle sue ricerche, che espone teschi e altri resti degli italiani del sud, molti dei quali vittime della guerra di unificazione dell’Italia, è stato aperto nel 2009. Ora il parlamento italiano e la società civile si stanno attivando per far chiudere il museo e per dare una degna sepoltura ai resti.

Centinaia di teschi mi fissano con le loro orbite nere e vuote. Sono disposti in file e siedono ordinatamente su scaffali di legno protetti da ante di vetro. Sono vecchi, ma non antichi: hanno circa centoventi anni. Appartengono a persone vissute nell’Italia del 19° secolo. Molti mostrano la dentatura guasta tipica della povera gente e dei contadini. Riesco ad indovinare la loro età perché le superfici di questi crani sono lisce e spesso di colore giallo pallido. Sono crani meticolosamente preparati per l’esposizione tramite bollitura, raschiatura e lucidatura. Sulle file superiori ci sono circa un centinaio di maschere mortuarie, rappresentazioni realistiche in cera colorata di teste di uomini e donne, con capelli impiantati, di tutte le età. Sotto ognuna c’è un’etichetta: ladro, assassino, falsario, bandito, prostituta, ecc. Ci sono quasi settecento teschi, accompagnati da quasi duecento cervelli che galleggiano in grandi vasi di vetro. Alcuni di questi materiali sono stati raccolti come trofei di guerra, altri raccolti durante le autopsie, altri ancora rubati nei cimiteri.

L’ubicazione del Museo è la Torino contemporanea, città nota per le sue industrie e per essere stata la sede del regno di Savoia i cui eserciti unificarono l’Italia nel 1861.

Il museo prende nome da uno degli intellettuali più rinomati della città, Cesare Lombroso (1835 – 1909), fondatore della disciplina dell’antropologia criminale. Mentre serviva lo Stato italiano, prima come chirurgo dell’esercito e poi come professore universitario, Lombroso sviluppò la teoria dell’atavismo criminale la quale sosteneva che tutti i criminali mostravano caratteristiche fisiche dalle quali si poteva prevedere il loro comportamento deviante. Inoltre, Lombroso credeva che il comportamento criminale fosse facilitato da fattori razziali. Negli Stati Uniti, la sua ricerca influenzò i redattori di leggi sull’immigrazione destinate a limitare l’immigrazione italiana negli anni ’20, nonché, per molti anni, l’atteggiamento delle istituzioni nei confronti del crimine organizzato italo-americano. Ha anche condizionato in modo duraturo la stessa criminologia italiana.

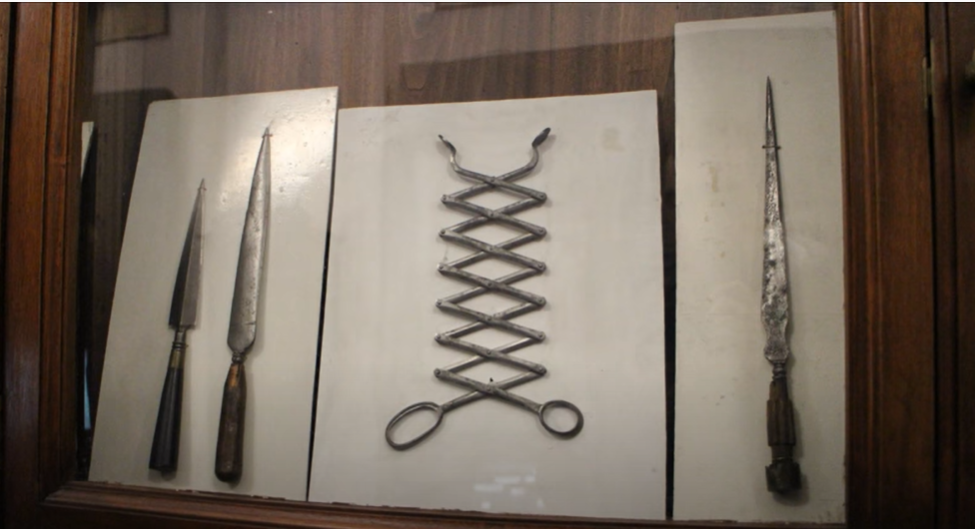

I teschi, i cervelli e le maschere mortuarie di cera esposte costituivano le “prove” scientifiche delle sue idee. Poco importa che le sue teorie fossero state screditate da alcuni dei suoi colleghi, anche durante la sua vita, con l’accusa di manipolazione dei dati e di incerta metodologia.

Quando l’Università di Torino decise di riaprire il Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso nel 2009, l’intenzione era quella di mettere in mostra le ricerche di questo scienziato e di evidenziare la storia del pensiero scientifico, forse ispirandosi alla massima che la scienza progredisce anche attraverso gli errori. Infatti, il Museo sottolinea, nelle sue informazioni ai visitatori, che le teorie di Lombroso si sono rivelate errate.

Ciononostante la domanda rimane: perché questo museo, originariamente aperto con grande successo nel 1906, poi chiuso nel 1932 sotto il regime fascista, fu successivamente ristrutturato e riaperto al pubblico solo dodici anni fa? Che tradisce delle prassi discorsive che attualmente plasmano il vivere italiano? Cosa ci rivela delle ideologie che informano le idee delle élite italiane?

La storica Susanne Regener ritiene che l’apertura del primo museo abbia rappresentato una dichiarazione politica. Istituito non molto tempo dopo l’Unità, esprimeva “simbolicamente i confini, le stigmate e i piani visionari del progetto contemporaneo di fare l’Italia”.

È possibile che la ricostituzione del Museo Lombroso nel 2009 abbia rappresentato un nuovo tentativo di puntellare le fondamenta fatiscenti dell’identità italiana di fronte al duplice assalto della globalizzazione e dell’immigrazione di massa?

Ciò che è degno di nota è che ben poche discussioni o dibattiti hanno inizialmente circondato la ricostituzione di questo museo, situato in modo così significativo proprio a Torino dove il Risorgimento ebbe inizio. L’eccezione furono i movimenti separatisti meridionali, conosciuti anche come neo-meridionalisti e neo-borbonici, che cercavano un riconoscimento pubblico per quelli che vedevano come le ingiustizie storiche e continue commesse contro il Sud dallo Stato.

Tutte le neonate nazioni necessitano di una mitologia di fondazione. Per gli Stati Uniti questa è rappresentata dalla Dichiarazione d’Indipendenza e dalla stesura della Costituzione. In Italia questa mitologia corrisponde al concetto che tutti gli italiani furono resi uguali dall’unificazione. In superficie, per la legge, questo è vero. Però tutti sanno che il processo di unificazione finì per rendere alcuni italiani più “italiani” di altri. Questo è tanto più evidente nel trattamento riservato agli italiani del Sud.

Le conseguenze dell’unificazione per gli italiani del Sud furono spesso tragiche. Negli anni 1860 la brutale occupazione militare piemontese, l’incompetenza del governo, la corruzione e la pesante tassazione, portarono al collasso dell’economia del Sud e ad una ribellione diffusa. Questa fu repressa in una crudele campagna militare di contro-insurrezione che comportò migliaia, forse decine di migliaia di morti. Fu durante il suo periodo di servizio nell’esercito piemontese nel Sud Italia che Lombroso elaborò l’idea che gli italiani del Sud fossero razzialmente predisposti al comportamento violento e criminale a causa delle loro inclinazioni “ataviche” più prominenti o, in altre parole, la loro primitività evolutiva. Nella sua definizione di comportamento criminale Lombroso annoverava gli atti di ribellione contro lo Stato come ‘tradimento’.

Il darwinismo sociale propugnato da Lombroso non poteva giungere in un momento migliore per i piemontesi e peggiore per gli italiani del Sud. Fornì una base “scientifica” per la brutalità del loro esercito nella repressione del banditismo, che oggi chiameremmo insurrezione e, nei decenni successivi, nel trattamento riservato ai meridionali nel sistema penale italiano. Le idee di Lombroso generarono poi una scuola di pensiero che apertamente classificò i meridionali come appartenenti a razze inferiori rispetto agli italiani del nord.

Anche dopo il rigetto delle sue idee, esse cominque contribuirono a rafforzare la perdurante eredità di stereotipi e pregiudizi anti-meridionali che ancora scorrono in profondità sotto la superficie ingannevolmente blanda della vita quotidiana italiana.

La prossima volta che aprite un giornale italiano, consultate le pagine riservate alla cronaca nera. Cercate qualsiasi riferimento alle origini dei presunti colpevoli. Quasi invariabilmente il giornale dirà se queste persone sono originarie della Campania, della Sicilia, della Puglia e, in particolare, della Calabria. Quasi mai indicherà se i presunti colpevoli erano lombardi, piemontesi, veneti o di altre regioni del Nord Italia. Tranne che se queste stesse persone abbiano genitori o nonni originari del Sud Italia, nel qual caso le loro origini vengono additate ancora una volta.

In Italia, quale nazione fondata meno di duecento anni fa, lo sforzo di consolidare la piuttosto fragile identità collettiva ha sempre rappresentato un lavoro in corso. Oggi gli italiani soffrono di una crisi d’identità accentuata dalla globalizzazione economica e dall’arrivo di decine di migliaia di immigrati dall’Europa orientale e dall’Africa. Storicamente le identità italiane sono sempre state molto più radicate nelle regioni e nelle province, circoscritte da accenti e da dialetti che a volte possono essere ricondotti a singoli villaggi, da cucine e pratiche sociali diverse tra di loro. È difficile, anzi quasi impossibile, per un italiano identificarsi unicamente come italiano.

Dalla caduta del muro di Berlino nel 1989, si verificò l’ascesa di nuovi partiti politici i cui programmi pongono l’enfasi sulle politiche dell’identità, che accentuò la fragilità identitaria italiana. Di conseguenza, i meridionali marginalizzati ritengono, non senza giustificazione, che i governi italiani abbiano continuato a anteporre gli interessi del nord Italia ai loro.

La carriera politica del senatore Saverio De Bonis rappresenta la rinascita di una coscienza meridionale italiana. Egli si è impegnato in prima fila a sostenere la richiesta di chiudere o di riformare il Museo Lombroso riconoscendo che è difficile sostenere politiche a favore del Sud Italia senza portare all’attenzione del grande pubblico le questioni identitarie irrisolte.

Ex agricoltore della Basilicata, regione prevalentemente agricola, De Bonis è stato eletto in parlamento come parte del Movimento Cinque Stelle nel 2018. Successivamente è stato espulso dal partito per essersi opposto a politiche che riteneva penalizzassero l’agricoltura del Sud. Ora fa parte del gruppo misto. Recentemente De Bonis si è indignato dopo aver sentito un giornalista commentare positivamente il Museo Lombroso in occasione dell’ultimo Giro d’Italia durante una tappa svoltasi nella regione Piemonte. Dopo aver fatto delle indagini, De Bonis è rimasto turbato nell’apprendere che i resti di così tanti italiani del sud erano ancora apertamente esposti nel Museo. Insieme agli organizzatori della campagna “No Lombroso” e ad altri intellettuali, ha preso la decisione di guidare una iniziativa politica per far chiudere il museo, o riformarlo radicalmente, e per dare ai resti una degna sepoltura.

Molte dei resti umani esposti nel museo appartenerebbero a persone con dei discendenti, come nel caso di Giuseppe Villella, un ‘brigante’ calabrese la cui fisionomia cranica, secondo Lombroso, rappresentava la prima prova della sua teoria del ‘delinquente nato’ che incarna un ritorno evolutivo alle scimmie.

Il comune di nascita di Villella, Motta Santa Lucia, citò in giudizio il Museo per la restituzione del teschio nel 2012, motivando la sua richiesta: “sia per un riscatto morale della città di Motta S. Lucia, poiché il teschio del Villella non è il simbolo di un’inferiorità meridionale ma rappresenta il ricordo storico di un uomo che nell’Italia pre-unitaria ha lottato per far trionfare la giustizia sia perché il cranio del Villella Giuseppe rappresenta oggi il cranio dello scandalo e la sua esposizione viola il sentimento di pietà verso i defunti.” Sebbene il comune abbia inizialmente vinto la sua causa, l’ha poi persa in appello nel 2016 e presso l’alta Corte di Cassazione nel 2019. Di conseguenza, il teschio di Villella tagliato a metà è ancora oggi esposto nel Museo alla curiosità dei visitatori.

Nel maggio di quest’anno De Bonis ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario Franceschini, chiedendo se non fosse opportuno che il Museo Lombroso di Antropologia Criminale venisse chiuso. A giugno ha fatto seguire una mozione parlamentare affinché il Museo venga chiuso oppure trasformato in un “vero museo di antropologia ed etnografia”; che i resti umani degli italiani del Sud vengano restituiti alla loro simbolica città d’origine, Napoli; che il nome Lombroso venga rimosso dai cartelli stradali di tutta Italia.

Intervista con De Bonis:

Lei è membro della Commissione permanente per l’Agricoltura del Senato italiano. Qual è il suo background e quali sono le sue priorità politiche?

“Sono lucano di Irsina, in provincia di Matera, e rappresento la Regione Basilicata. La mia sensibilità per i temi che riguardano il Sud viene da lontano, perché io mi sono sempre battuto per le questioni legate al mezzogiorno. Arrivo in Parlamento con questo background: sono agricoltore, ho fatto attività sindacali, ho vissuto in prima persona anche molte vicende legate al fare impresa in un area molto difficile, come quella del Sud, lontana dalle infrastrutture, lontana dai mercati con grosse difficoltà anche di collocazione dei prodotti.

Una volta arrivato alle istituzioni, ho sempre prestato attenzione ai temi del Sud, a qualsiasi latitudine: dall’ILVA a Cerano, piuttosto che in Sicilia, alla Basilicata alla Terra dei Fuochi, alle tematiche ambientali agricole, salutistiche. Questi sono un po’ il leitmotiv del mio impegno politico”.

Perché ha deciso di occuparsi della questione del Museo Lombroso?

“Il mio cammino ha incrociato Pino Aprile che ha fatto un’opera di divulgazione e anche di rivisitazione sul Risorgimento, sulla storia del Risorgimento. Da lì il livello di attenzione di conoscenza si è accresciuto e così com’è si è accresciuta anche la sensibilità per un impegno politico.

Mi sono indignato dopo aver sentito un giornalista che accompagnava l’ultimo Giro d’Italia di ciclismo fare un commento positivo sul Museo Lombroso. Successivamente sono rimasto scioccato nell’apprendere che questo Museo espone ancora apertamente i resti di molti italiani del sud in modo poco dignitoso.

E’ chiaro che in tutto questo, ridare vigore alle politiche per il mezzogiorno senza portare all’attenzione del grande pubblico, le questioni irrisolte sul profilo culturale, diventa un’operazione un po’ più difficile”.

Quali azioni ha intrapreso?

“Mi sono cimentato, grazie anche alle valide collaboratrici di cui dispongo, in questo lavoro di ricerca, di studio di affiancamento anche con altri esperti, tra cui il professor Gangemi dell’Università di Padova. Abbiamo approfondito tutte le questioni e abbiamo capito anche dalla risposta della rete che il Museo così com’è rappresenta una ferita aperta per i tanti meridionali e sparsi ad ogni latitudine e che quindi occorreva istituire una mozione di riforma verso questo museo. Ho deciso di presentare una brevissima interrogazione al Senato, in cui ho chiesto al ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, se il governo debba prendere in considerazione la chiusura di questo Museo”.

Qual è stata la risposta del ministro?

“Nonostante l’importanza della questione, il ministro non ha fatto nulla. Se il ministro si fosse preso la briga di andare a Torino e dire: ma questo senatore e i suoi collaboratori, il suo staff, sostengono queste tesi che vediamo in Italia così civile, la sesta potenza, settima potenza mondiale. Si fa bene a mantenere in vita un qualcosa che può inficiare la credibilità culturale di un patrimonio ampio di cui l’Italia pure si vanta in ambito internazionale? Oppure se c’è qualche neo da correggere, da rimuovere, forse non sia il caso di metterci mano?”

Cosa hai fatto dopo?

“La risposta del Ministro della Cultura, è stata un po’ scontata. Certo non mi aspettavo che lui dicesse ad una semplice interrogazione che avrebbe chiuso, modificato o rivisto il senso di questo museo. Per questo abbiamo deciso di continuare la nostra campagna presentando una mozione parlamentare di chiusura o di riforma di questo museo perché ancora oggi si ostina a continuare con la sua funzione storica scientifica divulgativa”.

Cosa sostiene in particolare nella sua mozione parlamentare?

“Abbiamo sostenuto che il Museo ha adottato criteri secondo canoni che noi non condividiamo, secondo criteri che noi riteniamo essere inesatti, forieri di errori, fuorvianti nel messaggio verso un consumatore giovane di medio livello culturale. In particolare, ci soffermiamo sulla differenza tra il metodo scientifico che era concepito dalla Lombroso, di cui i dirigenti al museo sono degli estremi difensori, rispetto invece a metodi più rigorosi.

Noi ci siamo posti questa domanda, se ancora oggi dopo tanti anni tutto questo sia legittimo, sia conforme alle norme europee, sia conforme al sentimento collettivo, dei tanti meridionali sparsi per il mondo che ritengono questa una ferita aperta che va in qualche modo ricucita e quindi da qui la battaglia. Noi abbiamo cercato di elencare scientificamente tutti quelli che sono secondo noi gli errori o gli orrori e affinché il museo prenda coscienza di questo.”

Cosa spera di ottenere con la mozione parlamentare?

“La forza della mozione rispetto all’interrogazione sta nel fatto che sulla mozione adesso si pronuncerà il Parlamento italiano, cioè un ramo del Parlamento, il Senato, e speriamo quanto prima, aprirà un dibattito pubblico è che noi faremo ovviamente come mozione firmare anche ad altri. Aprendo questo dibattito pubblico verrà fuori, anche tra i tanti colleghi del Mezzogiorno, una presa d’atto di una storia che forse non tutti conoscono fino in fondo e quindi cercheremo di capire se il Parlamento italiano nell’anno 2021 può essere d’aiuto per questo processo di revisione storica, senza nulla togliere alla funzione di un museo.

Vogliamo mettere in luce la realtà della ricerca di Lombroso. Vogliamo mettere in discussione la funzione attuale di questo museo, una sua eventuale riconversione, un suo riposizionamento dell’immagine, una rivisitazione di tutti i pannelli perché sono concepiti, fanno passare appunto un messaggio ambiguo. Il sito del museo, anche quello andrebbe rivisto”.

Quali sono state le reazioni finora?

“Ci siamo resi conto che quando si vanno a toccare queste cose in nord Italia si scatenano tutte le reazioni. Per carità, non siamo dei talebani, ci hanno definito così alcuni gruppuscoli, diciamo destrorsi, pur di mantenere come dire protetto il presidio. Anche gli stessi Consigli Comunali come quello di Torino ha fatto retromarcia, rispetto delle decisioni che aveva assunto nel 2013 pur di mantenere questa istituzione, tra virgolette, presunta istituzione culturale, che ha evidentemente altro finalità che noi non conosciamo. Possiamo sospettare che ci siano ragioni economiche, possiamo sospettare che ci siano ragioni di altra natura, anche forse un po’ oscure, però il punto vero è se la funzione di un museo che ha un ruolo scientifico può essere quella di propalare tutt’oggi un messaggio che sia razzista e ambiguo nel suo intendimento, e se tutto questo, dentro una cornice europea che con alcune direttive vieta espressamente questo tipo di attività ma anche la stessa legge istitutiva dei musei vieterebbe, diciamo un modello culturale del genere”.

Cosa pensa degli argomenti di coloro che si oppongono a qualsiasi cambiamento del Museo?

“Era la stessa comunità scientifica dell’epoca che vietava e che abiurava le attività del Lombroso. Quindi perché mai oggi mantenere viva la memoria di uno scienziato che era un non scienziato già all’epoca? Cioè è questo un paradosso: ci sarebbero allora tanti folli, pazzi scatenati nella storia del mondo. E per ognuno dei quali si potrebbe rivendicare la situazione di un museo. Il consiglio comunale di Torino ha messo sullo stesso piano, ha ritenuto che noi con questa battaglia stessimo mettendo sullo stesso piano la situazione di Lombroso con Auschwitz. Non è la stessa cosa, non c’è un museo di Mengele in Germania, che nessuno contemplerebbe.

E’ come se si volesse mantenere questo presidio storico a dimostrazione che le élite che imperavano allora e dominavano il resto del paese continuano ancora oggi ad avvalersi di questi simboli, per continuare nella loro nella loro storia che è cambiata. Oggi è cambiata, per esempio, la città di Torino è fatta al 70%-80% di meridionali, quindi non è vero che i meridionali non si sono integrati. I meridionali sono diventati dei cosmopoliti”.

Perché è così importante oggi cambiare la missione del Museo?

“Il Lombroso ha avuto così tanto successo da esportare tutti questi suoi modelli culturali anche negli Stati Uniti. E’ importante che l’Italia dia un segnale di cambiamento, di svolta e di revisione perché le sue teorie sballate hanno ingannato anche il resto del mondo all’epoca. Quindi noi abbiamo il dovere di fare questa revisione proprio perché lo dicevano gli scienziati dell’epoca, lo dicono i politici odierni, lo dice il dibattito attuale che non è ben gradito”.

Cosa farai dopo?

“Il ministro non ha ancora agito. La mozione lo aiuterà ad approfondire la questione. Stiamo venendo adesso in un ambito di natura politica, ovviamente perché io faccio il parlamentare, ma non è da escludere che ci siano anche delle violazioni, come abbiamo scritto all’interno della mozione, di natura normativa rispetto al diritto europeo: l’articolo 14 istituisce il principio di non discriminazione, la Direttiva razza dell’Unione europea che pure l’Italia ha recepito. Quindi ci sono evidentemente delle norme a cui noi possiamo ancorare un’eventuale azione anche di carattere giudiziaria con le associazioni preposte e legittimate a svolgere questa funzione”.