Erano i primi anni 2000 ed ero a Torino l'ultima volta che ho visto uno spettacolo dei Motus. Erano tempi in cui il teatro spesso parlava di cose importanti e si misurava col cambiamento. Gli anni successivi hanno visto in Italia e nel mondo un ritorno a un discorso più intimo, meno sociale e più tradizionale. Ritrovare oggi a New York una voce teatrale italiana che parla di tempeste interiori, politiche e di piazza significa ricordarsi della funzione sociale del teatro.

Lo spettacolo è Nella Tempesta, andato in scena a La MaMa, uno degli spazi tradizionalmente più vicini al teatro di impegno civile, dall'11 al 21 dicembre. È uno spettacolo che ha un'anima e una genesi tutta newyorchese, in cui si affacciano Judith Malina, fondatrice dello storico Living Theatre, ed echi dell'uragano Sandy.

Silvia Calderoni in Nella Tempesta

Motus oggi è ancora Enrico Casagrande e Daniela Francesconi Nicolò, fondatori della compagnia e registi e ideatori di tutti i loro spettacoli. In scena, per Nella Tempesta, ci sono Silvia Calderoni, ormai da anni con Motus, Glen Çaçi, Ilenia Caleo, Fortunato Leccese e Paola Stella Minni. L'anno prossimo lo spettacolo continuerà ad andare in tournée in Italia e all'estero mentre il gruppo sta iniziando a lavorare su nuove idee all'interno del progetto Animale Politico che comprende, oltre a Nella Tempesta, anche The Plot is the Revolution, When e Caliban Cannibal. Una serie di “atti pubblici”, come li definisce il gruppo stesso, che “saettano nell’intricato panorama di scrittori, filosofi, artisti, fumettisti e architetti rivoluzionari che hanno immaginato (e provano ancora a immaginare) il Futuro Prossimo Venturo. Dalle visioni storiche e cyberpunk, a paesaggi del tutto ipotetici descritti dai vari collaboratori-ospiti del progetto”.

Incontro Enrico e Daniela nell'East Village, in uno dei giorni di pausa dello spettacolo, per farmi raccontare come sono arrivati a New York e come sono tornati a parlare di tempeste, interiori, sociali, politiche, reali. Più che un'intervista, quella che segue è una lunga chiacchierata che rivela come il legame tra teatro (e arte) e impegno (politico, sociale, umano) non sia stato ancora rotto.

Raccontatemi un po' della genesi di questo spettacolo. Cosa c'entra Judith Malina?

Enrico: Con Judith abbiamo da tempo un rapporto per certi versi anche un po' controverso. L'abbiamo incontrata da giovanissimi, all'università, in un momento per noi di scoperta del teatro.

Cosa studiavate?

Daniela: Io sociologia e lui economia.

Enrico: Era il periodo della Pantera e a Urbino avevamo occupato tutto. L'università, il rettorato e anche il teatro. Avevamo messo insieme un gruppo composto da 25 studenti di tutte le facoltà e di varie nazionalità. Un progetto di regia collettiva, quindi più chiacchiere che azioni vere [ride]. Però è stato il momento in cui abbiamo scoperto il teatro. E il Living di Judith Malina è stato un veicolo importante, soprattutto per la commistione che trasmettono tra teatro e politica, teatro e vita.

Daniela: Sì, perché eravamo tutti anche molto impegnati in politica e quindi guardavamo al teatro politico. Organizzavamo dei workshop in cui invitavamo dei gruppi di teatro e uno di questi è stato il Living. È stato un processo di autoformazione.

Ma perché dici “rapporto controverso”?

Enrico: Perché il segno artistico del Living ci sembrava legato a un'estetica che era molto anni '60 e '70. Hanno una forza personale, individuale e di impegno, anche politico, grandiosa. A livello di segno, di codice, di trasmissione, quello che hanno creato negli anni '70 è unico, ma è molto anni '70. È successo un po' a tutti i grandi maestri di quel periodo, come Grotowski e Barba: sono rimasti su ciò che avevano creato allora.

Daniela: Però al tempo per noi il Living era stato una folgorazione… Poi noi dopo questa esperienza, a parte che ci siamo innamorati [sorride], ma abbiamo perso di vista il Living, abbiamo continuato a fare teatro e fondato un gruppo indipendente…

Che all'inizio si chiamava..?

Enrico: Opere dell'ingegno.

Daniela: Nome bruttissimo [ride].

Enrico: Colpa mia che al tempo stavo facendo un esame di diritto, chissà più quale diritto.. [ride].

Quindi quando ritrovate il Living?

Silvia Calderoni con Judith Malina in The Plot is the Revolution. Foto: Marco Caselli

Silvia Calderoni e Judith Malina in The Plot is the Revolution. Foto: Camilla Pin

Enrico: Siamo venuti a New York con Antigone [lo spettacolo si chiama Alexis. Una tragedia greca, n.d.a.] a gennaio 2011. In quell'occasione abbiamo chiesto a Tom Walker del Living alcuni pezzi di testo delle traduzioni fatte da Judith che aveva lavorato sull'Antigone di Brecht e noi citavamo alcuni dei suoi testi all'interno dello spettacolo. Erano traduzioni che Judith aveva fatto quando era in prigione qui negli Stati Uniti. Lei è stata in prigione 12 volte anche in Francia, Brasile, Italia. Tom ci ha dato questi testi e poi con Judith sono venuti a vederci. Judith s'è innamorata di Silvia [Silvia Calderoni, una delle attrici che da anni lavora con Motus, n.d.a.] perché le ricordava Julian Beck [l'altro fondatore storico del Living Theatre, n.d.a.] e ci ha detto che le sarebbe piaciuto fare qualcosa con noi. Poi è successo che ci hanno proposto al festival di Santarcangelo di fare un lavoro site specific nell'estate del 2011 e abbiamo deciso di provare a fare qualcosa con Judith, però prendendola molto concettualmente. Silvia Calderoni, non venendo da una formazione teatrale, non conosceva affatto il Living. Per cui le abbiamo chiesto di non andarselo a studiare ma di incontrare direttamente Judith e vedere cosa succedeva senza passare dallo studio e dai codici.

Daniela: Siamo venuti qui a New York e per due settimane abbiamo provato nel teatro del Living a Clinton Street: c'era Silvia in scena con Judith, che ora non si può più muovere [Judith Malina ha 88 anni, n.d.a.], che le parlava, le raccontava delle cose e lei reagiva con il suo corpo e la sua fisicità.

Avevate già in mente Nella Tempesta?

Daniela: No, stavamo iniziando a lavorare su un nuovo progetto, ma non avevamo ancora idea di dove andare. Questo era un po' una chiusura del percorso fatto con Antigone perché Judith e Silvia parlavano anche delle due Antigoni, la nostra e la loro. Allo stesso tempo era anche un inizio di un percorso nuovo perché volevamo lavorare con alcune domande rimaste aperte nello spettacolo precedente, sull'incontro, sull'idea di cambiamento e di trasformazione e sulle prefigurazioni del futuro, sia utopiche, su cui il Living è maestro, che distopiche. Però eravamo ancora in fase di ricerca. Noi abbiamo un modo di lavorare molto anomalo, c'è una fase di studio molto lunga prima di andare in sala prove, fatta di ricerche bibliografiche ma anche di viaggi. In quel periodo pensavamo di lavorare su Brave New World di Huxley perché c'erano delle idee che ci interessavano legate al controllo, alla ribellione. Abbiamo fatto degli studi sulle camere di sorveglianza, abbiamo riletto Un oscuro scrutare di Philip Dick. Abbiamo iniziato a mettere insieme i pezzi con l'idea di fare uno spettacolo che all'inizio si doveva chiamare Animale Politico che invece poi è diventato il nome del progetto.

Nel frattempo avevamo scoperto che Brave New World è una citazione da La tempesta di Shakespeare e allora per curiosità ci siamo andati a rileggere anche quella, anche se non avevamo mai lavorato su Shakespeare e non è nemmeno il nostro genere. Rileggendo il testo abbiamo trovato tantissimi temi interessanti per il nostro progetto: il controllo, lo schiavo, l'altro. Il testo nella sua ambiguità ha una complessità enorme. Ha una letteratura critica infinita ed è stato affrontato in tante maniere diverse. Ma non eravamo ancora convinti. Poi è successo che siamo tornati a New York in autunno per sostenere il Living che era in difficoltà perché doveva lasciare lo storico spazio su Clinton Street e raccogliere fondi per una nuova sede e anche trovare una casa per Judith che fino ad allora aveva anche l'appartamento nella sede del teatro. Era un momento molto drammatico. Abbiamo fatto delle repliche di The Plot is the Revolution [lo spettacolo con Silvia Calderoni e Judith Malina, n.d.a.] e poi c'è stato l'uragano Sandy. Siamo rimasti bloccati una settimana in più, per via del blackout. E a quel punto… ecco La Tempesta: sono nate nuove idee che si sono poi sviluppate in questo spettacolo.

Sandy compare anche nello spettacolo. Come avete vissuto New York in quei giorni?

Enrico: Pur conoscendo la città, dove veniamo abbastanza spesso, prima dell'arrivo di Sandy ci siano ritrovati in una città diversa, in fermento… Lo raccontiamo anche nello spettacolo. Tutti dicevano di chiudersi in casa, fate le scorte, blindate le finestre. Noi ci siamo comprati dai cinesi quegli impermeabili ridicoli gialli e siamo andati in giro…

Daniela: Il pomeriggio prima eravamo andati giù fino a Tribeca a vedere come saliva l'acqua.

Enrico: Poi il momento del blackout è stato da una parte bellissimo. Fortissimo. Sentivi questo vento e la città che collassava. E poi, dopo, l'attenzione di tutti a tutto. La parte sud della città era chiusa alle auto. Venivano in mente i libri di fantascienza.

Daniela: Qui nell'East Village c'erano tanti bar aperti a lume di candela dove ti offrivano il tè, il caffè.

Enrico: Un giorno poi siamo andati a Williamsburg e di là era tutto normale e vedevi questo buco nero di Manhattan. Un'altra cosa sconvolgente è stata quando siamo andati giù a Chinatown e le strade erano piene di quintali di surgelati buttati via, montagne di gamberetti che facevano un odore incredibile.

Sandy a New York ha rappresentato anche un momento di costruzione di una comunità…

Daniela: Sì, sentivi un'energia strana nell'aria. Noi poi abbiamo seguito anche tutto il movimento di Occupy Sandy che ha fatto delle cose incredibili. Ma anche per strada vedevi l'auto-organizzazione delle persone. C'era il caos, rami spezzati, cose rovesciate dappertutto. E vedevi tutta questa gente che da sola, senza aspettare l'intervento del comune o altro, si metteva lì a raccogliere cose, puliva le strade, si prendeva cura della città.

Enrico: Devo dire che avevamo paura di questa parte dello spettacolo qui a New York. Perché sai, finché racconti queste cose in Europa, a distanza, è un conto, ma qui che l'hanno vissuta direttamente temevamo potesse infastidire. Invece in questi giorni, parlando con chi ha visto lo spettacolo, ci siamo resi conto che è stata apprezzata. A me piacciono molto i newyorchesi perché hanno questo senso di riflessione e di memoria, nonostante la velocità con cui questa città va sempre avanti. Fa piacere anche a loro ricordare e così quel punto dello spettacolo che sentivamo debole, ha creato una forte solidarietà.

Ma qual è il senso di Sandy nella vostra Tempesta?

Daniela: Il lavoro ha una sorta di prologo: prima di entrare nel fulcro dello spettacolo, c'è una parte in cui abbiamo chiesto agli attori di parlare delle proprie personali tempeste. Così c'è Glen che racconta della rivoluzione in Albania: lui è albanese e quelli sono i suoi reali ricordi. Sandy invece è stata la tempesta per Silvia. Una tempesta meteorologica, ma poi tempesta è una parola che puoi declinare in tutti i modi, negativo e positivo, intimo e sociale, politico.

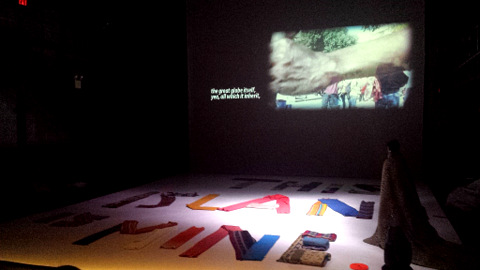

Motus: Nella Tempesta, La MaMa, New York, Dicembre 2014

Enrico: Poi abbiamo proseguito questo lavoro anche fuori raccogliendo testimonianze di altre persone, chiedendo loro cosa era per loro la tempesta. All'inizio dello spettacolo ci sono i video che abbiamo filmato in Tunisia e a Lampedusa raccogliendo le voci delle persone che sono state in prima persona coinvolte dalle tempeste delle guerre e poi costretti quindi a cercare rifugio fuori. L'ultima è quella di un ragazzo sahrawi che vive in un campo profughi e che dice che per lui la tempesta sono le persone che scendono in strada.

Quindi la tempesta è vista anche come un momento di crisi da cui può emergere una forza?

Daniela: Sì, è un momento in qualche modo di rinascita. I grandi cambiamenti improvvisi possono essere delle tragedie ma anche creare una scossa che ti mette in condizione di vedere le cose in modo diverso, di mettere in discussione tutto.

E tutto questo come si declina rispetto alle tragedie del mare che pure compaiono nel vostro spettacolo?

Daniela: Questo è un discorso molto più delicato. Questa è davvero una tragedia. Ma al tempo stesso… Ora in Italia c'è il panico e si pensa che questa gente viene a rubarci la casa e il lavoro. Ma la tempesta provocata dall'arrivo di tutte queste persone può essere anche vista come qualcosa che può cambiare la società italiana, nei modi di vita, nel modo di relazionarsi agli altri, anche politicamente. Le persone che arrivano da noi sono eroi, persone che hanno avuto il coraggio di fare viaggi incredibili, a volte di anni. E allora non sono qualcuno da accogliere o assistere ma una grande risorsa per un paese vecchio e chiuso nelle sue modalità come è il nostro.

Quindi è come se i migranti da una parte vivessero la tempesta e dall'altra ne fossero portatori?

Daniela: Sì, questa è una vera tempesta. Quello che sta succedendo nel mondo. L'Italia, la Spagna, la Grecia, stanno vivendo questa tempesta.

Enrico: Questi paesi in particolare perché non hanno una tradizione di integrazione. Il problema sta nella non conoscenza. Ti racconto un aneddoto sulla Macedonia, dove ovviamente ci sono molte persone di origini rom. Noi siamo stati diverse volte e ci hanno spiegato che la percezione dei rom è che noi siamo sporchi. Questo dimostra come una visione Occidente-centrica ti fa vedere le cose sempre dalla tua parte. Ma un cambiamento di prospettive cambia tutto. L'Italia è un paese fermo che si rifugia nella non accettazione. Come il fatto che i nostri governanti non vogliono ammettere che siamo in crisi… In questo paese, negli Stati Uniti, quando è arrivata la crisi, si è ammesso di essere in crisi e tutti si sono dati da fare, la gente ha vissuto nelle roulotte… e ora c'è la ripresa.

Un po' come con Sandy… Invece a noi italiani le crisi non fanno bene?

Daniela: Sembrerebbe di no. Guarda l'Argentina. La crisi ha creato esperienze di autogestione nelle fabbriche, ha portato a un'esplosione del teatro e delle arti. Lo stesso sta succedendo ad Atene dal punto di vista culturale.

Motus ha sostenuto e partecipato al lavoro del Teatro Valle occupato a Roma

E in Italia? Non c'è rinascita culturale in vista?

Daniela: In Italia la grande reazione che ha generato un fenomeno tutto italiano è stata quella dei teatri occupati, a partire dal Valle. Però… vedi? Sto usando il passato. Perché il Valle è finito.

Enrico: Ci sono altre realtà interessanti, la Cavallerizza a Torino, il Macao a Milano, il Lauro Rossi a Pisa. Però a Roma il Valle, almeno a livello romantico, era il cuore di tutto questo…

Daniela: Un fenomeno unico.

Enrico: Ma dove è stato riconosciuto? Il Valle ha preso un premio dalla regina d'Olanda. All'estero se n'è parlato tanto. Ma in Italia si è continuato a vederlo come un posto legato all'area antagonista, un centro sociale…

Secondo voi nel teatro italiano c'è un ritorno al teatro di impegno politico?

Insieme: Noooo, no…

Enrico: Tanta parte del teatro italiano si auto celebra. Si raccontano le cose addosso.

Daniela: Noi lavoriamo in tutto il modo perché facciamo un teatro che cerca di parlare di qualcosa. Poi per carità i rischi sono enormi, puoi essere retorico, didattico e noi siamo i primi a riconoscerlo. Ma quando ci chiedono quali altri gruppi in Italia fanno cose come le nostre… non saprei.

Enrico: C'è un teatro di narrazione che è più politico, come un Ascanio Celestini… Ma fuori dalla narrazione c'è ben poco.

Eppure una volta il teatro politico era sperimentale anche nel linguaggio e nelle forma. Si sta abbandonando la sperimentazione in favore di una narrazione più tradizionale?

Enrico: Un teatro politico di narrazione esiste in Italia come emanazione degli anni '90 e primi 2000 quando sono venute fuori delle figure importanti. Ma ora non ne stanno venendo fuori delle nuove. Personalmente credo che ci siano cose interessanti, profonde, che portano avanti una bella analisi, però poi il fatto di riportare tutto questo in forma di parola, con la formula del mi siedo e ti racconto una storia, a me non basta a teatro. La sfida del teatro a mio avviso è anche nella sua poesia, nella sua forma, nell'uso del corpo, nell'aspetto visivo, nel linguaggio, che è un crogiolo di varie arti.

La rottura deve stare anche nella forma quindi?

Daniela: Secondo me questa è la grande scommessa.

Enrico: Non sempre ci riusciamo, ma speriamo che ti arrivi un'immagine, un suono, una sensazione, un'emozione che magari non riesci neanche a decodificare, ma ti rimane impressa.

Vi preoccupa il fatto che non sempre sia tutto immediatamente comprensibile? Quanto vi interessa se e quanto lo spettatore capisce?

Enrico: Nel lavoro precedente a questo, quello con Alexis sulla tragedia greca, che abbiamo presentato anche a New York, c'è una maggiore comprensibilità di quello che accade. Si racconta di questo ragazzo greco ucciso a 15 anni e lasciato per strada. Si parte da un fatto concreto in una cornice contemporanea, cui poi noi mescoliamo Antigone. Il pubblico riesce ad avere una maggiore comprensione. È un lavoro più pop. Più documentario e preciso. Nella Tempesta come l'hai vista qui a New York è la decima o quindicesima versione che facciamo, perché era sempre troppo o troppo poco, il tema era forte ma allo stesso tempo non volevamo fare una cosa documentaria come Alexis. Però tra le varie versioni ce ne sono state alcune fallimentari in cui il pubblico davvero non ha capito cosa stavamo dicendo. E a noi questo dispiace. Noi non siamo artisti di quelli che dicono meno capisci meglio è.

Daniela: Però è un equilibrio difficile. Qui i temi hanno degli sfondi più filosofici e sono declinati anche in forme metaforiche e allusioni aperte a letture differenti. Ma molte persone hanno trovato questo lavoro più profondo di Alexis. C'è uno spostamento continuo e ogni cosa e ogni parola hanno un significato simbolico.

Motus: Nella Tempesta, La MaMa, New York, Dicembre 2014

E l'estetica quanto conta per voi?

Enrico: Per me è importante. Per esempio anche la scelta delle coperte come elemento scenico è estetica anche quella. Lavorare con il povero, ma senza lasciare niente al caso.

Daniela: Per noi l'estetica è anche etica.

Creare l'interazione con il pubblico come fate in Nella Tempesta, è una cosa che si usava molto negli anni '70. Ha ancora senso oggi?

Enrico: Di esperienze che nel teatro contemporaneo continuano a lavorare con il pubblico ce ne sono in tutto il mondo. L'importante è sdoganarle dalla forzatura anni '70. È ovvio che se mi riproponi tale e quale quello che si vedeva negli anni '70 rischi di passare dall'altra parte. Poi c'è da dire che oggi c'è un senso di comunità diverso rispetto agli anni '60 e '70. Se vedi i video di Paradise Now del Living c'è gente che si spoglia completamente. Judith nei suoi racconti mitici ci dice che c'erano rapporti sessuali sul palco. Era un momento di liberazione di cui allora c'era bisogno. Era un momento socialmente diverso. Oggi c'è necessità di ricreare la comunità ma con tempi e linguaggi del qui e ora. Il coinvolgimento del pubblico accende una relazione che non avviene più a causa della mediazione continua. Il teatro, volenti o nolenti, rimane un luogo dove si respira insieme e si sta insieme. Ora anche i movimenti di piazza, da Occupy Wall Street alla Millions March, si organizzano sui social network, a distanza, però poi il vero momento arriva quando si scende tutti per strada e ci si ritrova in migliaia insieme. Io l'altro giorno alla Millions March ho sentito quella sensazione della moltitudine e ho tremato di gioia, come direbbe Pasolini.

La tempesta si può creare solo se si sta fisicamente insieme?

Motus: Nella Tempesta, La MaMa, New York, Dicembre 2014

Daniela: Sì, sembra una stupidaggine, ma il fatto per esempio che nel nostro spettacolo persone che non si conoscono vengono a teatro e si ritrovano a piegare delle coperte insieme, è metaforico, ma crea comunque un disordine e uno sbilanciamento in uno spazio generalmente organizzato in modo gerarchico tra chi fa e chi vede. E dal piccolo può nascere un gesto più grande. Il fatto stesso che le coperte noi poi le doniamo… non è assistenza, è far capire che un gesto può essere l'inizio di qualcosa in più. Un piccolo atto da cui ricominciare.

Come è portare il teatro in lingua italiana all'estero?

Enrico: Non abbiamo mai avuto problemi. Ci siamo posti il problema la prima volta e poi non ce lo siamo più posti. Nel 2000 abbiamo portato l'Orfeo in Norvegia e l'abbiamo voluto tradurre e recitare in inglese. Non l'abbiamo mai più fatto. Perché come attore ti senti frustrato. E poi credo ci sia anche il fascino della lingua straniera. Negli anni abbiamo sviluppato molto il discorso dell'integrazione del sottotitolo nel lavoro. Nella Tempesta c'è un grande schermo su cui il sottotitolo si sposta, viene integrato nella scena.

Daniela: E poi in molti paesi sono abituati e preferiscono ascoltare la lingua originale. In Italia non siamo abituati per via del doppiaggio nei film…

Vi sembra che ci sia interesse verso una cultura italiana diversa da quella classica?

Motus: Nella Tempesta, La MaMa, New York, Dicembre 2014

Enrico: Sì, molto. Anche perché noi italiani siamo sempre costretti a ristrettezze, siamo sempre senza mezzi e allora non è comune vedere lavori italiani all'estero. Se paragoni il successo avuto dagli italiani a quello avuto da altri artisti di altre nazionalità capisci qual è il problema. Prendi un Romeo Castellucci e un Ostermeier: il secondo ha il Goethe Institute dietro, Romeo Castellucci non ha dietro un Istituto Italiano di Cultura.

Daniela: E neanche noi ce l'abbiamo.

Enrico: Infatti. Venire qua per noi è una spesa.

Quindi se non ci fosse un teatro come La MaMa che ha interesse verso l'estero, non sareste qui? Non c'è, da parte delle istituzioni, un'opera di promozione di una cultura italiana più contemporanea?

Enrico: Assolutamente no.

Daniela: I teatri e i festival all'estero, se invitano noi, devono pagarci il viaggio, vitto e alloggio, se invece invitano un gruppo olandese, giapponese, svizzero o inglese loro hanno tutto pagato, tutte le diarie eccetera. Finisce che noi gli costiamo molto di più…

Non c'è nessuna iniziativa per supportare la diffusione del teatro contemporaneo all'estero?

Enrico: Il contrario. Noi abbiamo un finanziamento ministeriale, come compagnia, di 50.000 euro l'anno. Però tu gli devi garantire che fai 80 repliche all'anno e se le fai all'estero, per poter ricevere il finanziamento anche per quelle, non devi superare circa il 20 per cento. Ma per estero intendo l'Europa: oltreoceano non conta.

Ma come non conta? Non dovrebbe essere desiderabile far conoscere la cultura italiana fuori dai nostri confini?

Enrico: Un paio di anni fa sono andato a un incontro pubblico con il responsabile dello spettacolo al Ministero e gli ho fatto proprio questa domanda: io porto la cultura italiana all'estero, non sarà un bene? Sai cosa mi ha risposto? Ma cosa pensa lei che io le do i soldi per fare divertire gli americani?

Che tra l'altro implica un'idea di teatro come puro intrattenimento…

Enrico: Questo prima di tutto. Ma poi il concetto di far capire all'estero che oltre ai musei e a Pompei che sta cadendo a pezzi abbiamo anche altro? Anche qualcosa di contemporaneo? Ma no, per loro l'idea è: ti do dei soldi per intrattenere – intrattenere! – gli italiani.

Su questa nota di pessimismo sulla cecità culturale italiana, la conversazione si accende tanto che il cameriere del locale dell'East Village dove stiamo bevendo una birra viene a chiederci se è tutto ok. Ci scusiamo: siamo italiani e le tante cose che non vanno del nostro paese ci fanno infervorare. Usciamo. Saluto Daniela ed Enrico che si preparano a partire per il Sud degli Stati Uniti da dove poi andranno in Messico, inseguendo spunti per un nuovo progetto che ha a che fare con i muri, le barriere, la libertà personale, i sogni, le aspirazioni. Un progetto che per ora è solo un'idea e che durante il viaggio finirà per trasformarsi. Di certo c'è che Motus resta un'espressione delle più pure di un teatro contemporaneo impegnato, un teatro con le radici ben piazzate nei movimenti, un teatro che, più che intrattenere, accende passioni, costringe a farsi domande, produce tempeste.