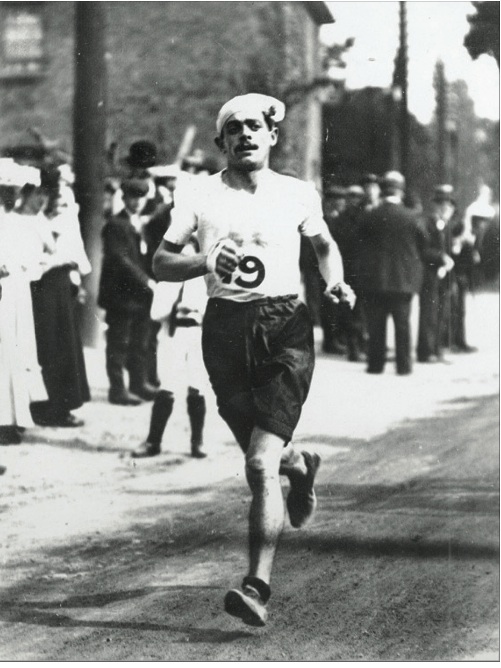

L’epilogo della maratona di Londra, il 24 luglio del 1908, rappresenta una delle vicende più affascinanti nella storia dello sport. Non si tratta solo di una pagina epica per la drammatica vittoria di Dorando Pietri (quattro volte crollato in pista negli ultimi 300 metri), ma anche per una serie di fattori che avrebbero cambiato il corso dello sport: l’importanza che assunse la maratona nell’immaginario colletivo; il dualismo tra dilettantismo e professionismo olimpico; la gestione dell’atleta-idolo.

Questo travagliato percorso viene affrontato da “Showdown at Shepherd’s Bush”, il libro di David Davis (St. Martin’s Press) che ripercorre le vicende personali e sportive dei tre protagonisti di quella gara: il canadese Tom Longboat, l’americano di origini irlandesi Johnny Hayes e Dorando Pietri.

Davis, giornalista sportivo con base in California, ha scritto un libro di storia socio-sportiva. L’emozionante arrivo allo stadio di Londra (nell’area di Shepherd’s Bush) diede i natali alla scienza della maratona, sebbene occorra attendere gli Anni Settanta, e la passione di Fred Lebow (fondatore principe del New York Runners Club) perchè queste estenuanti 26.2 miglia assumessero significato per l’uomo della strada. Dal punto di vista italo-patriottico, il libro di Davis rende un importante servizio a chi di Pietri conosceva solo quanto accadde nei metri finali dello stadio olimpico di Londra e ignorava il resto della sua carriera. Questa parte poco nota è quella che ho letto con maggior piacere. Come giornalista del quotidiano che ha sostituito

Il Progresso Italoamericano, come cittadino di New York, come ex maratoneta, come componente della sempre più esigua comunità italiana di New York, ho infatti divorato la seconda parte del libro, quella che rese Pietri l’italiano più famoso nel mondo. Non è infatti storia rinomata che dopo Londra, Pietri si stabilì a New York rinnegando le doti di fornaio per abbracciare la carriera di maratoneta professionista che gli avrebbe procurato allori e danaro.

Pietri e il fratello Ulpiano salparono da Liverpool l’11 novembre per dare un seguito alla storica maratona londinese. “In una intervista a La Stampa – scrive Davis – Dorando ritornò sul famoso crollo olimpico. Nei pressi del Madison Square Garden, ricordò ai giornalisti che si sentiva “forte, pronto. Poi il petto mi si è gonfiato e ho cominciato ad avvertire vertigini, mi sono sentito sollevato e trascinato mentre le energie mi abbandonavano. L’ultimo respiro ed eccomi allo stadio. Sono primo…. cado, poi non ricordo più nulla”. Com’è noto, l’italiano di Carpi fu squalificato e la vittoria consegnata a Johnny Hayes.

Una settimana dopo eccolo sulla pista del Madison Square Garden, a sfidare quello che molti consideravano solo un vincitore-usurpante della maratona di Londra. La gara prevedeva un circuito vorticoso: 262 giri e 33 yard, per due atleti di medesima stazza (57 chili) e altezza (un metro e 64). “I biglietti furono venduti a ritmo sostenuto, i box costavano 10 dollari, l’editore de Il Progresso Italoamericano, Carlo Barsotti, offrì una speciale coppa al vincitore”.

Dorando vinse in 2:44:20 davanti a un pubblico in larga parte italiano, superando l’americano di un terzo di giro. La sua borsa fu sostanziosa: 2mila dollari, mille lire del tempo (circa 200 dollari) e la coppa d’argento de Il Progresso.

Heyes, sebbene sconfitto, si era garantito introiti maggiori (4500 dollari) mentre gli organizzatori ne guadagnarono 6mila. Pietri inviò un telegramma ai genitori a Carpi mentre il New York Times non lesinava aggettivi: “È stata la corsa più spettacolare a cui si sia assistito a New York”.

La vendetta si era consumata: nonostante l’oro di Londra, Hayes non conquistò neppure un briciolo della fama di Dorando, pronto a diventare il fondista più famoso al mondo. “La settima seguente – ricorda ancora Davis – Barsotti e Il Progresso dettero un sontuoso banchetto all’Hotel Campidoglio, onorando Pietri con regali, fiori e contanti prima del banchetto (a cui partecipò anche il conte Massiglia, console generale): antipasto (olive, salame, radicchio, acciughe e sedano); minestra di verdure; pesce con maionese, vitello con piselli, pollo arrosto, ravioli alla Genovese, punch, gelato, frutta e caffè”. Pietri era una star “e la stampa vivisezionò ogni dettaglio del suo stile, inclusa la voce che bevesse lambrusco durante gli allenamenti e in gara”. Il piccolo fondista di Carpi aveva imboccato una strada dorata, ma non semplice, costretto come fu a gareggiare in maratone (e lunghe distanze) a ritmi impensabili per un atleta odierno La sfida successiva lo oppose infatti all’altro, grande atleta di quei giorni, Tom Longboat, che non aveva finito la corsa londinese e che veniva ritenuto il più grande. La data fissata era distante appena tre settimane.

E alle 9 della sera del 15 dicembre, sulla pista del Garden, “Pietri uscì dagli spogliatoi e si piazzò sotto la bandiera de Il Progresso. I tifosi gli lanciavano fiori e lui stringeva la mano agli amici mentre sotto la vestaglia mostrava i suoi fortunati pantaloncini rossi”. Ma i pantaloncini non bastarono perchè Pietri era anche un uomo, non solo un profeta, e l’atleta canadese trionfò in 2:45:05.

“Dorando giaceva esausto, i baffi appassiti, sfiancato da due maratone al chiuso in 20 giorni, e una infinita serie di cene, brindisi e apparizioni pubblicitarie”. Da ricordare anche che Longboat era molto più riposato e che l’equipaggiamento del tempo (scarpe in pelle senza suola assorbente) rendeva inumano uno sforzo ripetuto del genere.

La rivincita fu organizzata appena 18 giorni più tardi, il 2 gennaio a Buffalo dove al 74th Regiment Armory furono in 10mila ad accogliere i due contendenti (nel frattempo Longboat si era sposato), incluso il sindaco di Toronto. Ma – come ricorda Davis – il duello non si consumò neppure, perchè a sei miglia dal traguardo Pietri abbandonò la pista e si lasciò andare – sfinito – tra le braccia del fatello Ulpiano mentre Longboat percorse il resto della corsa camminando, ormai privo di motivazioni.

“Dorando ritornò sulla strada per competere a Pittsburgh, Lousville, St. Paul, Indianapolis e Toronto. Vinse la dieci miglia di Rochester e Syracuse, e per chiudere il mese di gennaio tenne duro per altre due maratone: una vittoria su Percy Smallwood a St. Louis (dove vennero a tifare gli immigranti italiani del quartiere ‘La Montagna’, denominato poco affettuosamente ‘Dago Hill’); e a Chicago contro il francese Albert Corey, sfida a cui assistette il proprietario dei White Sox, Charles Cominskey.

Nella tappa successiva si cambiò scenario, Polo Ground (155th Street), casa dei New York Giants, dove lo stesso organizzatore delle sfide al Madison Square Garden, Pat Powers, introdusse il formato del “Marathon Derby”, ovvero a più partecipanti. Borsa: 10mila dollari. Tanto bastava ad attrarre 30mila paganti e la piena attenzione dei giornali.

A sopresa, fu il meccanico 21enne Henry St. Ives a trionfare con il nuovo record del tempo, un 2:40:50 che gli fruttò 5mila dollari, il doppio di Pietri, che lo seguì di 5 minuti. Alla sfida non prese parte Longboat che si rifiutò di correre la terza maratona in un mese. Fu solo allora che i fratelli Dorando e Ulpiano Petri lasciarono gli Stati Uniti. “Nel suo tour statunitense, in sei mesi Petri aveva partecipato all’incredibile numero di otto maratone, vincendone quattro, e gareggiando in almeno altre dodici gare su distanze che andavano dai dieci alle 15 miglia. Era un uomo ricco il cuo corpo necessitava riposo”. A questo punto, le ricerche di Davis sono giunte quasi al termine. Il ritorno in patria dei fratelli Pietri diede origine a un’altra serie di festeggiamenti. Poi “in agosto sposò il suo amore, Teresa Dondi, con cui si stabilì in una villa acquistata con i proventi americani. Nel novembre Vittorio Emanuele III lo convocò a Pisa dove condivise i suoi metodi di allenamento e diede una dimostrazione di corsa che deliziò i figli del re”.

Ma Dorando non aveva affatto appeso le scarpe al chiodo: corse (e perdette) a Londra, salpò per San Francisco (la città vantava larghe fette di popolazione italiana e irlandese) dove sfidò ancora Heyes superandolo di 10 secondi e segnando il tempo di 2:41:39 davanti a 8mila spettatori. Seguirono un mini tour americano e ancora corse in Argentina e Brasile. L’ultima sua maratona venne disputata il 10 maggio del 1910 a Buenos Aires dove stabilì anche il record personale: 2:38:48. Aveva 25 anni. Con i risparmi della carriera atletica di Dorando, i fratelli Pietri costruirono un albergo di lusso su quattro piani e con 54 camere: il Grand Hotel Dorando di Carpi, in cui non mancavano decine di foto di Dorando e dove lenzuola, piatti e stoviglie erano contrasegnati dal simbolo ‘UDP’ (Ulpiano Dorando Petri) a cui fu associato dalla fantasia popolare il detto “Utile dei piedi”. L’attività alberghiera non resse al dopoguerra e con il fallimento si volatilizzò la maggior parte dei guadagni americani. Agli inizi del 1920 Teresa e Dorando si trasferirono a Sanremo dove l’ex uomo simbolo della maratona divenne un’autista. Dorando finì anche col ricevere un modesto stipendio dal partito fascista e nel 1924 tornò a Londra dove diede il via alla pre-maratona olimpica.

“Si guadagnò da vivere guidando una Fiat con un sedile scricchiolante, ma il suo cognome serviva ai turisti per attaccare bottone. Sempre, gli domandavano di quell’umido pomeriggio londinese: ricordava di essere svenuto allo stadio? Avrebbe potuto concludere la maratona senza aiuto? Com’è stato incontrare la regina? Chi era più bravo, lui o Longboat”?

Dorando morì di infarto il 7 febbraio del 1942. Aveva 56 anni e fu sepolto come da richiesta, in camicia nera, a onorare il regime del tempo, ma anche “con la sciarpa vinta nel 1905, al primo campionato nazionale di Vercelli”.

Il libro di Davis vive di momenti di pausa ritmica e di esaltanti dettagli, scritti con passo da maratona, senza frenesia. Contribuisce a comprendere e apprezzare un uomo, un pioniere, che occorre onorare per entusiasmo e ingenuità. Mentre oggi lo sport professionale si fonda su preparazioni scientifiche ed equipaggiamenti migliorativi della prestazione, Dorando Pietri vinse e soffrì, e visse un sogni.