L’offensiva “jihadista” in Irak degli ultimi giorni è uno degli episodi della proxy war tra l’Arabia Saudita e l’Iran. Ma i suoi risvolti potrebbero ridisegnare la mappa geopolitica del Medio Oriente.

Carta 1

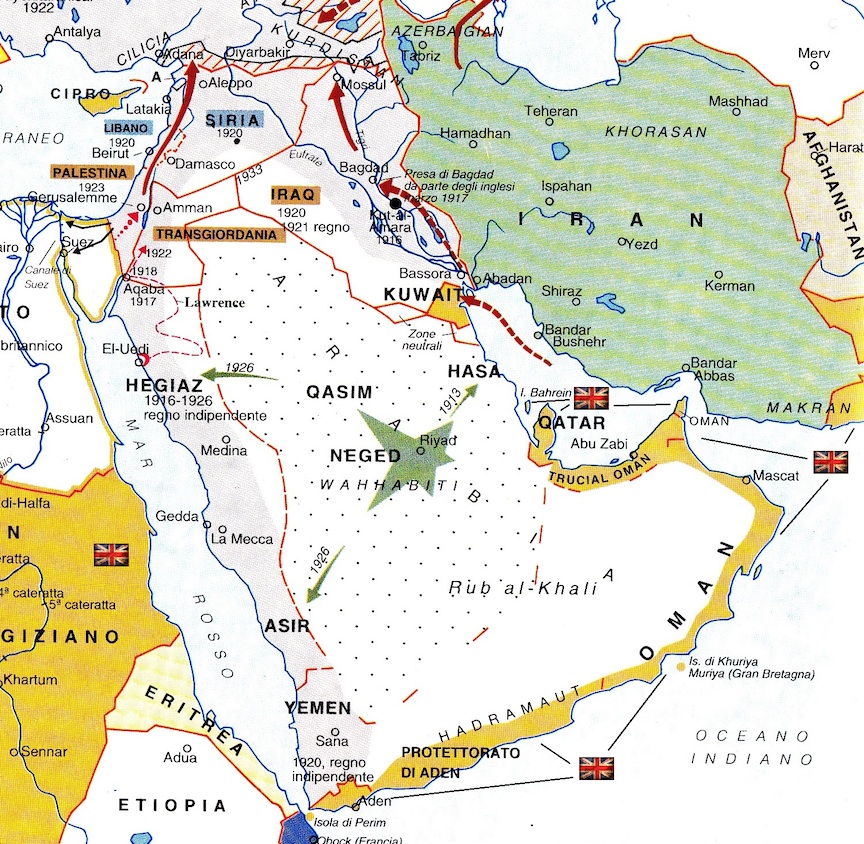

Il conflitto in Siria è un altro, e senza dubbio il più drammatico, episodio di quella guerra per procura. Altri ancora sono gli attentati sempre più frequenti in Libano, Afghanistan, Pakistan e nello stesso Irak (dove l’anno scorso gli attacchi terroristici hanno fatto 8.868 vittime), nonché i disordini senza fine nello Yemen e in Bahrein. Si tratta del cosiddetto “arco sciita” (carta 1), cioè di una serie di paesi con maggioranze (Iran, Irak, Bahrein) o cospicue minoranze (Libano, Siria, Afghanistan, Pakistan, Yemen) sciite, considerate dall’Arabia Saudita – da sempre aspirante leader del mondo sunnita – come la longa manus dell’Iran in Medio Oriente.

Una delle ragioni più probabili della recente intensificazione delle attività militari e terroriste dei gruppi cosiddetti “jahidisti” è il crescente nervosismo di Riyadh nei confronti dell’Iran. Agli occhi dei sauditi, Teheran è diventata più pericolosa per tre ragioni: 1) il rischio nucleare; 2) la continuità territoriale dell’arco sciita dal Libano al Pakistan; 3) la possibilità di un accordo con gli Stati Uniti.

Carta 2

L’Arabia Saudita è strutturalmente debole. È uno Stato sorto nel 1926 dalla conquista del molto recalcitrante Hijaz (Hegiaz nella carta 2, di cui fanno parte la Mecca e Medina) da parte della famiglia Al Saud, originaria del Najd (Naged nella carta 2), grazie alla benevolenza dei britannici, i quali riservarono a se stessi il controllo di tutta la costa sud-est della penisola arabica (attuali Yemen, Oman, Emirati, Qatar e Bahrein). L’arma religiosa degli Al Saud, il wahhabismo, era sufficientemente troublemaker per soddisfare l’auspicio emesso già nel 1916 dal colonnello Thomas E. Lawrence (Lawrence d’Arabia) di rinfocolare le tensioni tra musulmani: «Christian fights Christian, so why should not Mohammedans do the same?».

La debolezza del regno saudita dipende, oltre che dalla sua fragile unità tribale e religiosa, anche dalla vastità del suo territorio (sette volte l’Italia), dalla sua vulnerabilità (soprattutto sul fronte orientale), dalla scarsità della sua popolazione (circa venti milioni, concentrati soprattutto nell’Hijaz, ad occidente), dalla sua dipendenza quasi esclusiva dal petrolio, nonché dal fatto che il 70% delle sue risorse in idrocarburi sono concentrate in una regione orientale abitata prevalentemente, ironia del destino, da sciiti.

Il conflitto tra Arabia Saudita e Iran per l’egemonia regionale e per la leadership del mondo islamico, latente dal 1979, si è riacutizzato con le guerre in Afghanistan nel 2001 e in Irak nel 2003. Sono quei due interventi, infatti, ad aver permesso la creazione dell’arco sciita, rimpiazzando due regimi virulentemente anti-iraniani con due regimi amici di Teheran. Se l’intenzione di Washington era di fare un favore all’Iran, allora aveva ragione George W. Bush: mission accomplished. Se l’intenzione era invece di insediarsi in due avamposti da cui controllare e minacciare l’Iran, allora il fallimento è patente.

Carta 3

Non è possibile, ci sembra, esprimere un giudizio inconfutabile su quale fosse la reale intenzione degli Stati Uniti. Quel che si può invece dire è che il loro ritiro dall’Irak è stato un disastro. Anche se le motivazioni erano diverse, Obama ha ripetuto l’errore del ritiro dall’Afghanistan nel 1989: gli Stati Uniti avevano alimentato in modo decisivo quel conflitto fino alla vittoria dei loro alleati, e poi se ne sono andati, lasciando sul posto armi, denaro, strutture, combattenti, fanatismi, frustrazioni e rancori. Come allora, gli Stati Uniti sono entrati in Irak, hanno sconvolto tutti gli equilibri, hanno dissolto tutte le strutture esistenti, e poi se ne sono andati.

Il risultato è che tutti si sono buttati nella breccia. Soprattutto i sauditi, le prime vittime di questo riequilibrio del Medio Oriente a favore dell’Iran.

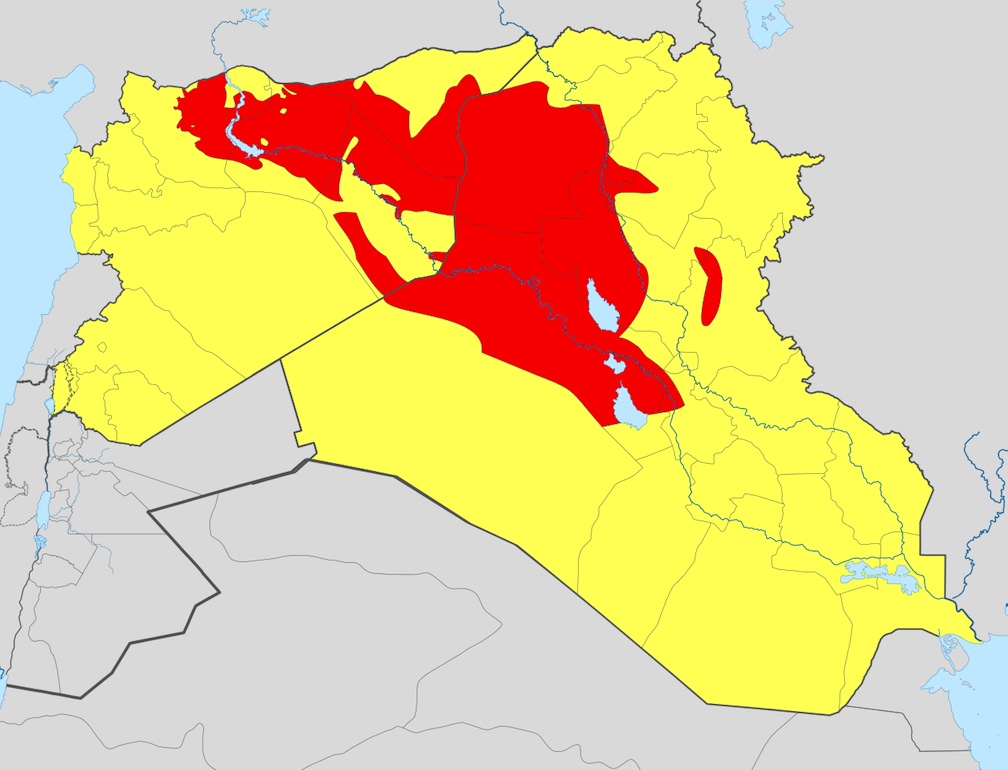

La situazione oggi, oltre che drammatica, è paradossale. Come si vede nella carta 3, il cosiddetto “Stato islamico dell’Iraq e del Levante” (ISIL), si estende senza soluzione di continuità sui due lati della frontiera siro-irakena: solo che, per una serie di paesi, sul lato siriano è un alleato (quantomeno oggettivo) contro il regime di Assad, e sul lato irakeno è un nemico.

Carta 4

Questa schizofrenia geopolitica colpisce direttamente la Turchia. Grande sostenitrice dei combattenti contro Assad in Siria, è vittima di un attacco diretto in Irak da parte di quegli stessi combattenti. Il tutto, un paio di giorni dopo l’incontro tra il presidente iraniano e i dirigenti turchi ad Ankara, il primo dopo quasi vent’anni.

Per parte sua, il semi-indipendente Kurdistan irakeno ha già occupato Kirkuk, una delle città kurde, con Mossul, escluse dalle sue frontiere, tracciate dopo la caduta di Saddam Hussein. Non è del tutto improbabile che il primo esercito a cacciare i “jihadisti” da Mossul possa essere proprio quello dei peshmerga, i combattenti kurdi, ridisegnando così sul terreno la carta del Kurdistan.

L’evoluzione della situazione è estremamente rapida. Ankara, che ha il più potente esercito della regione, ha minacciato di intervenire. Anche Teheran si è detta pronta a farlo; un responsabile “di alto rango” ha perfino affermato di poter «lavorare con gli americani per mettere fine all’insurrezione in Medio Oriente», ricordando che l’Iran è «molto influente in Siria e in numerosi altri paesi».

Se un asse Washington-Ankara-Teheran si venisse a delineare, il disastro del ritiro dall’Irak potrebbe trasformarsi nell’unica, grande, vittoria della politica estera di Barack Obama, e forse degli Stati Uniti per i prossimi anni. E nella più sonora sconfitta dell’Arabia Saudita e dei suoi fabbricanti di jihad.