“I limiti maggiori emergono nella sanità di territorio, che in Lombardia, nonostante gli sforzi che tutti stiamo facendo, non è solida come quella di Veneto ed Emilia Romagna. Purtroppo ora ne abbiamo la prova. La rete dei medici di medicina generale, che è il primo baluardo contro il contagio, è falcidiata dalla malattia, qui da noi 140 medici su 800”. A parlare è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che racconta, in un’intervista rilasciata al Messaggero, la battaglia più dura degli ultimi decenni che la sua città – tra le più colpite in Italia – e l’intera regione lombarda stanno combattendo. In effetti, nella lista di tragici paradossi che questo coronavirus sta svelando agli occhi degli italiani c’è anche questo: la Lombardia, tradizionalmente considerata “locomotiva d’Italia” e punta di eccellenza della sanità del nostro Paese, per uno strano gioco del destino sta portando in dote allo Stivale il numero più alto di contagi e decessi. E se per settimane quasi nessuno osava farlo, ultimamente c’è chi comincia a dire ad alta voce che, forse, qualcosa non ha funzionato come ci si sarebbe aspettati dall’efficientissima regione che si estende all’ombra della Madonnina.

In Lombardia (e non solo) migliaia di malati “sommersi”

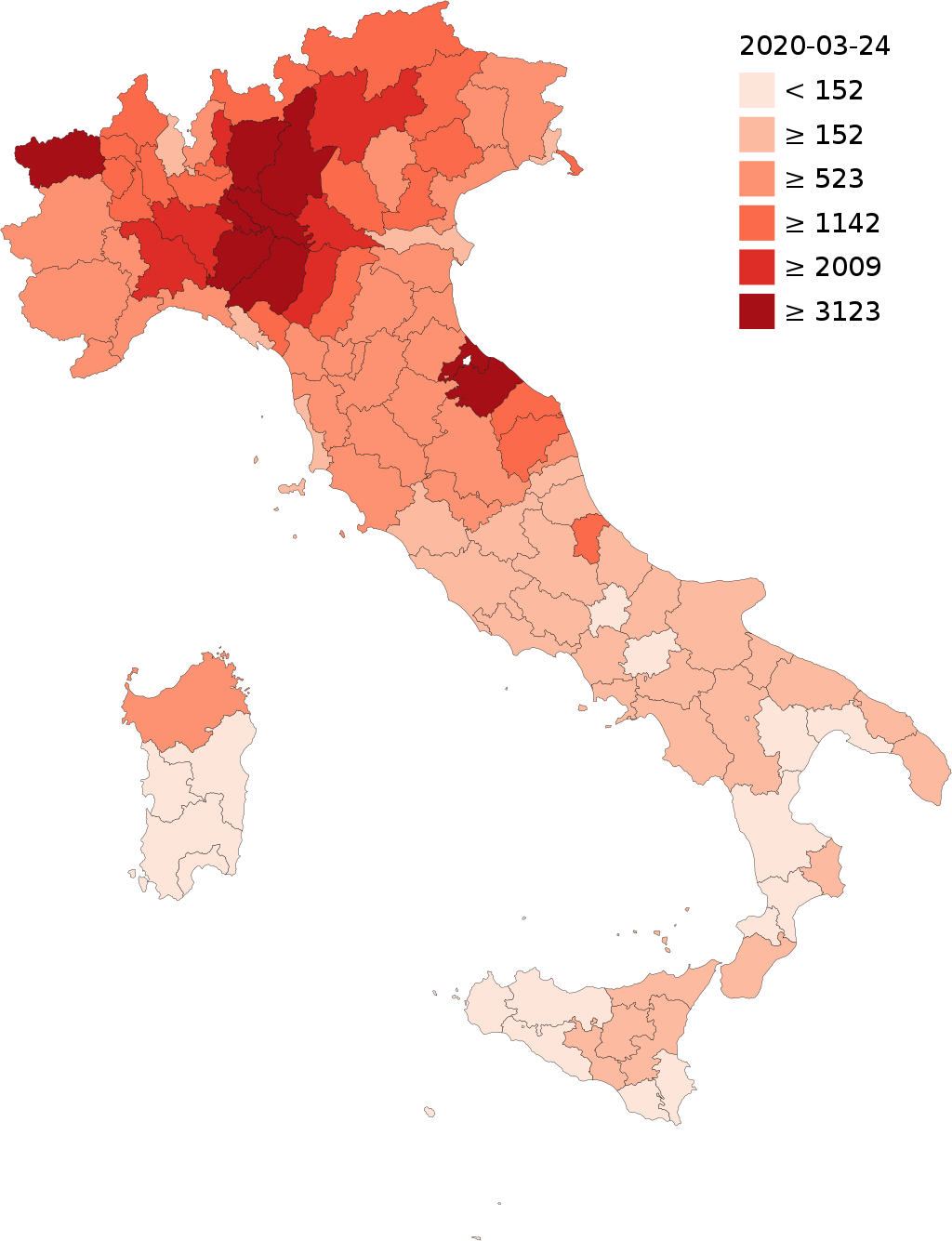

Un dato in particolare, emerso nelle ultime ore, ha certificato le falle della gestione regionale: nel giro di 48 ore, sono emersi 1800 “malati sommersi”, cioè non diagnosticati, nella sola provincia di Milano. Si tratta di persone con sintomi da Covid-19 rimasti fino ad ora non intercettati dai radar e che, costretti nell’isolamento casalingo, hanno verosimilmente contagiato anche i propri conviventi. Il numero di positivi nella regione, insomma, sarebbe fortemente sottostimato, circostanza che spiegherebbe anche l’alta letalità registrata.

Non è un problema solamente lombardo, tanto che il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli suggerisce che, in tutta Italia, “il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile”. La Lombardia, però, peserebbe particolarmente su questo dato “sommerso”. Lo ha osservato lo stesso sindaco di Bergamo: “Troppe persone arrivano in ospedale tardi e in pessime condizioni, devono essere intubate in terapia intensiva. Molte in ospedale non riescono proprio ad arrivare e muoiono a casa: sono quasi tutti anziani con la polmonite, casi di Covid-19 non censiti, che sfuggono ai radar. Si fa fatica a dare assistenza con l’ossigeno, a intercettare per tempo queste persone e in ospedale non c’è posto per tutti. Servirebbe una rete territoriale più forte, adesso c’è una corsa a potenziarla”. A questo proposito, c’è chi suggerisce che, per alleggerire il sovraccarico delle strutture sanitarie, sarebbe necessario trattare subito i pazienti con sintomi lievi con i farmaci che si stanno dimostrando più efficaci. Secondo Francesco Le Foche, responsabile del Day Hospital di immunoinfettivologia al Policlinico Umberto I Università La Sapienza di Roma, “sprechiamo tempo prezioso, nella prima settimana abbiamo una artiglieria che non risponde. Per questi pazienti, oggi in Italia non si fa nulla, spesso non vengono individuati e quelli individuati vengono solo messi in isolamento domiciliare fiduciario”.

Preoccupazioni condivise anche dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che, in un’intervista a La Repubblica, ha individuato due principali criticità nella gestione regionale: la prima è di “non aver fatto una zona rossa attorno a Bergamo, come chiedeva anche Giorgio Gori”; la seconda è che la Lombardia “ha puntato su grandi strutture ospedaliere penalizzando la rete sociosanitaria locale. I consultori non ci sono praticamente più, i medici di base sono stati abbandonati con troppi pazienti e sono diventati dei produttori di ricette. Questo non è accaduto né in Emilia Romagna né in Veneto”. Non è un caso che, negli ultimi giorni, la Regione abbia cambiato strategia, predisponendo un piano di mappatura dei contagi da parte dei medici di base realizzato grazie a telefonate quotidiane e all’uso del saturimetro, per capire in tempo reale la quantità di ossigeno presente nel sangue dei pazienti in casa.

Pochi tamponi?

Un ulteriore fronte aperto è quello dei tamponi, che la Lombardia utilizza in quantità notoriamente minore rispetto a regioni come Veneto ed Emilia-Romagna. La politica regionale fino ad ora è stata quella di testare solo persone con sintomi evidenti e in condizioni di salute in netto peggioramento. Secondo alcuni esperti, invece, il metodo dello screening a tappeto è l’unico in grado di restituire realisticamente il grado di diffusione dell’epidemia, e di dettare con chiarezza le misure per frenarla. L’argomento, in realtà, è più controverso di quello che sembra: un’altra scuola di pensiero, infatti, fa presente che il tampone offre la fotografia di un singolo istante, e che una persona testata come negativa potrebbe diventare positiva nel giro di 12 ore. In altre parole, la mappatura a tappeto funzionerebbe solo a patto di poter ripetere il test su ogni singolo paziente più volte in un determinato lasso di tempo, circostanza naturalmente impraticabile.

Medici sul territorio sforniti di protezioni adeguate

Intanto, le cronache restituiscono sempre più casi di medici e personale sanitario deceduti nel tentativo di contrastare l’epidemia. Il 24 marzo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, con la morte di Domenico De Gilio, medico di famiglia di Lecco, ne ha contati 25. E il 16 marzo scorso, la Federazione Italiana Medici di Famiglia Lombardia ha diffidato le ATS, Regione Lombardia e il Ministero della Salute a fornire “kit completi ed in numero adeguato di dispositivi di protezione di qualità idonea a contenere sia il rischio di contrarre il virus che di esporre la popolazione ad involontario contagio”, nonché a “provvedere, nello stesso tempo, a sottoporre tutti i medici, infermieri e personale di studio e, nel caso di positività, familiari e conviventi ad adeguato test di valutazione dell’avvenuto contagio”. Pochi giorni prima, la stessa Federazione aveva denunciato come i medici sul territorio lombardo fossero costretti ad operare il più delle volte senza adeguati dispositivi di protezione individuale, e rischiassero di diventare a propria volta veicoli inconsapevoli di infezione.

Ospedali e presidi sanitari possibili veicoli di contagio, debole sorveglianza sul territorio

“Stiamo imparando che gli ospedali possono essere i principali veicoli di trasmissione del Covid-19, poiché si riempiono rapidamente di malati infetti che contagiano i pazienti non infetti”, scrivono in un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine tredici medici dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. “Lo stesso sistema sanitario regionale contribuisce alla diffusione del contagio, poiché le ambulanze e il personale sanitario diventano rapidamente dei vettori. I sanitari sono portatori asintomatici della malattia o ammalati senza alcuna sorveglianza. Alcuni rischiano di morire, compresi i più giovani, aumentando ulteriormente le difficoltà e lo stress di quelli in prima linea”. E proseguono: “Questo disastro poteva essere evitato soltanto con un massiccio spiegamento di servizi alla comunità, sul territorio”. A loro avviso, per affrontare la pandemia, occorrono “soluzioni per l’intera popolazione, non solo per gli ospedali. Cure a domicilio e cliniche mobili evitano spostamenti non necessari e allentano la pressione sugli ospedali. Ossigenoterapia precoce, ossimetri da polso, e approvvigionamenti adeguati possono essere forniti a domicilio ai pazienti con sintomi leggeri o in convalescenza”. In altre parole, serve creare “un sistema di sorveglianza capillare che garantisca l’adeguato isolamento dei pazienti facendo affidamento sugli strumenti della telemedicina”. Un approccio che, scrivono, limiterebbe “l’ospedalizzazione a un gruppo mirato di malati gravi, diminuendo così il contagio, proteggendo i pazienti e il personale sanitario e minimizzando il consumo di equipaggiamenti protettivi”.

Domande (spinose) sul ruolo della sanità privata lombarda

Ma nel dibattito delle ultime ore sulle inadeguatezze del sistema lombardo di fronte alla crisi, si è fatto riferimento anche ad un altro aspetto, particolarmente spinoso: l’impatto che potrebbe aver avuto l’innegabile sbilanciamento a favore del privato del sistema sanitario regionale. Una serie di puntuali analisi effettuate da Maria Elisa Sartor e pubblicate su Salute Internazionale restituiscono efficacemente la dimensione del fenomeno. Dalla metà degli anni Novanta al 2018, i posti-letto pubblici sono stati più che dimezzati e, nello stesso arco temporale, i posti-letto privati sono considerevolmente aumentati. Nel 2017, gli erogatori della sanità privata – profit e non profit – si sono aggiudicati il 35% dei casi di ricovero, che corrisponde al 40% del totale in euro speso dalla Regione per questi servizi. Nello stesso anno, gli erogatori privati hanno realizzato il 42% delle visite ambulatoriali e degli esami, dato che corrisponde al 43% della valorizzazione totale per questo tipo di prestazioni. Il numero delle strutture a contratto di tipo pubblico e il numero delle strutture a contratto di natura privata è spartito esattamente al 50%. Ma in alcune province, il sorpasso dei privati è ampiamente avvenuto: come nella città metropolitana di Milano (54,4%), a Como (66,7%), Bergamo (60,9%) e Mantova (60%).

Il 4 marzo scorso, una delibera di Regione Lombardia ha stabilito, almeno per i successivi 60 giorni, l’impiego del personale sanitario delle strutture private accreditate e la messa a disposizione di posti letto privati. Il successivo decreto governativo ha fatto sostanzialmente lo stesso per tutto il territorio nazionale, prevedendo anche la possibilità di esproprio delle strutture private in cambio di un indennizzo “pari a al 100 per cento di questo valore”. Ma c’è chi ritiene che si sia agito tardi, e che ciò possa non bastare. Come un medico di un “grande ospedale pubblico lombardo” che ha parlato, in condizione di anonimato, alla giornalista Selvaggia Lucarelli: “Nella regione Lombardia ogni azienda è un piccolo regno. E questo è un altro bel problema della nostra regione. Il privato decide quello che vuole fare e quello che non vuole fare e ‘siccome sono un privato decido io’”, ha spiegato. “Spesso poi le strutture private sono diventate Covid dopo settimane dall’inizio della pandemia. È molto complesso in un sistema di sussidiarietà verticale come questo fare un’azione forte, congiunta e coerente. Il privato in un sistema sanitario come il nostro che si può dire universalistico non può giocare il ruolo che sta giocando come lo sta giocando. Deve stare dentro le regole. […] In quelle realtà è complicato entrare dentro, sapere quello che viene fatto. Specie durante un’emergenza come questa”. “Quando i focolai sono scoppiati nelle cliniche private che non erano ancora convertite in Covid, quante cliniche private hanno comunicato tempestivamente la situazione alla Asl? Quante hanno corso il rischio di venire chiuse all’istante e di perdere fatturato?”, si era chiesta Lucarelli qualche giorno prima. Domande a cui, finita l’emergenza, si dovrà dare risposta, e che dovranno stimolare un doveroso dibattito sulle scelte politiche effettuate negli ultimi anni in tema di sanità.