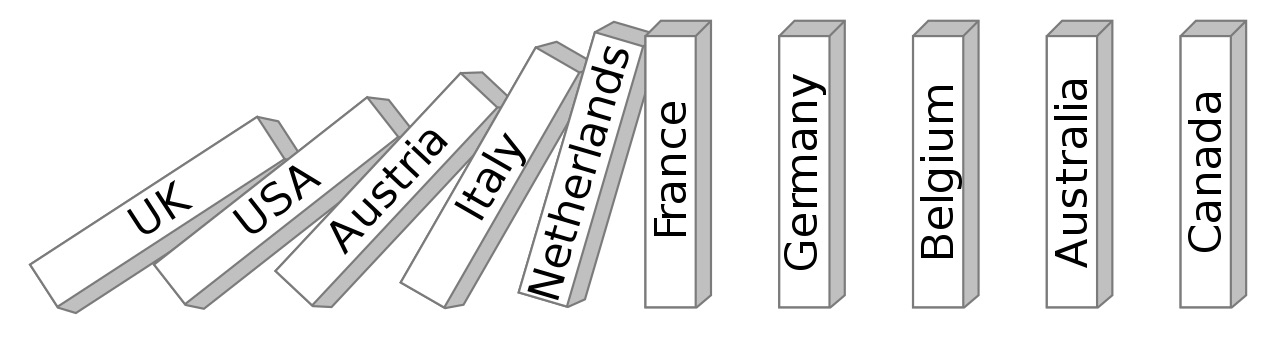

Qualche mese fa Freedom in the World aveva definito il 2018 il tredicesimo anno consecutivo di peggioramento degli indici che, nelle sue ricerche, definiscono la “libertà globale”. Coinvolti nel fenomeno di discesa democratica, un po’ tutti i paesi, con qualche eccezione come Malesia, Armenia, Etiopia, Angola, Ecuador. Il rapporto di Freedom House sottolineava che i punti guadagnati dall’avanzamento della democrazia alla fine dello scorso secolo non sono stati ancora erosi, ma che, al tempo stesso, appaiono decisamente in discesa. I conti, per il rapporto, erano presto fatti: mentre tra il 1988 e il 2005 la percentuale di paesi collocati nella categoria “non liberi” era scesa di circa 14 punti (da 37 a 23%) e la percentuale di “liberi” salita da 36% a 46%, successivamente i “non liberi” si erano portati a 26% e i “liberi” a 44%. L’Europa, che negli ultimi quindici anni ha triplicato i voti per l’estrema destra radicale, ha indubbiamente recitato una parte di primaria rilevanza nel fenomeno,

I nazional-populismi, non solo quelli europei, sono i maggiori indiziati. Freedom in the World 2019 sottolineava il caso dell’Ungheria di Viktor Mihály Orbán, libera dal comunismo nel 1990, nella rete dei “parzialmente liberi” nel 2018 dopo cinque anni consecutivi di declino democratico seguiti a tredici senza miglioramenti.

Esce ora da Pew Research Center un altro rapporto che, per molti versi, può essere considerato l’aggiornamento della situazione, benché diverse siano le finalità dei promotori dei due studi. In quello di Pew non si tratta di distribuire pagelle sui comportamenti più o meno “liberi” degli stati, ma di classificare gli atteggiamenti delle opinioni pubbliche e degli elettorati rispetto ai sistemi democratici nei quali si esprimono. Sono ventisette, nei cinque continenti abitati, i paesi presi in esame: tra essi Italia e Stati Uniti.

Il quadro d’insieme evidenzia una situazione globale di rischio per le istituzioni della democrazia liberale rappresentativa. La crescente insoddisfazione della gente per come i sistemi democratici funzionano nella pratica della vita quotidiana (gli scontenti sono il 51%, contro il 45% di soddisfatti) genera disaffezione verso le tradizioni parlamentari, e i soggetti dell’intermediazione burocratico/professionale tra cittadini e macchina pubblica.

Pew mette chiama l’attenzione su tre radici che hanno fatto crescere la pianta della critica antidemocratica: le sofferenze economiche e finanziarie che la gente comune ha vissuto dal biennio terribile 2007-2008, la violazione dei diritti individuali a causa delle misure e dei comportamenti presi dalle autorità, la distanza sempre più marcata tra popolo e istituzioni/élite.

In risposta, va detto guardando a come vanno le cose della democrazia, si commettono due errori che peggiorano ulteriormente la situazione. Si castiga la democrazia rappresentativa premiando il ruolo di presunti “capitani” e “leader”, che sono in realtà cerusici mestatori, o stregoni affabulatori. Facendo di tutta l’erba un fascio, si castigano, all’interno delle élite, persone competenti e utili agli interessi collettivi, che vengono accantonate a favore di incompetenti e prepotenti. Trionfa, come in altre epoche della storia, la demagogia, quella che consente ai capipopolo millantatori di acquisire la fiducia che non meritano.

Succede perché, tornando alla ricerca Pew, una delle molle che si tendono in detta fenomenologia è quella dell’ansietà derivante dai troppo rapidi cambiamenti sociali e tecnologici, spesso peraltro collegati. A destra come a sinistra ci si affida al taumaturgo di turno, come una volta a sant’Antonio o a san Rocco, e i due santi non sono scelti a caso. Il “capo” assolve le funzioni di miracoloso ansiolitico, calma e distende davanti alle tempeste della vita, identificando i nemici contro i quali scaricare delusioni e ansie.

I giudici, ad esempio, sono identificati dall’inchiesta come uno dei bersagli popolari preferiti. Il 53% dell’opinione pubblica globale, ritiene che le corti di giustizia non siano fairly con coloro che giudicano.

Per le élite va anche peggio: il 61% della popolazione globale afferma che gli eletti alle cariche pubbliche non si interessano all’opinione della gente comune. Il dato in Italia schizza al 73% e negli Usa al 67%, ma nei paesi latini va anche oltre, Spagna 85%, Brasile 87% e Messico 92%.

Da qui il dato che più preoccupa, perché riguarda la sfiducia in quello che dal Novecento è ritenuto il fulcro degli strumenti che consentono ai cittadini di esercitare il diritto-dovere di impulso e controllo sul potere politico: il voto elettorale. Il 60% degli intervistati ritiene che il risultato delle tornate elettorali non cambi molto le cose a prescindere dal vincitore, anche perché comunque il 54% giudica corrotti i politici.

Il fatto che la gente riconosca di godere di una sufficiente libertà d’espressione, varietà di opportunità economiche, garanzie di sicurezza, non è sufficiente a promuovere il sistema democratico nell’ambito del quale tali eccellenti situazioni trovano realizzazione. Anche perché l’alto numero di poveri e il coinvolgimento dei molti nella diminuzione del reddito, come evidenziato, genera disaffezione alla democrazia. Il sorgere impetuoso dei movimenti populisti e contrari alla democrazia rappresentativa ha molto a che vedere con la pauperizzazione e regressione dei ceti medi, storico baluardo delle democrazie liberali.

In Europa i dati assumono una particolarità che il curatore della ricerca ha voluto privilegiare, attraverso tre indicatori: gli atteggiamenti verso gli immigrati, i partiti populisti, l’Unione Europea.

Il primo indicatore fa notare che gli europei convinti che gli immigrati vogliano essere culturalmente distinti sono più insoddisfatti della democrazia. Se in Olanda solo il 22% ha quell’opinione sugli immigrati, in Spagna ce l’ha il 72% e nel Regno Unito il 48%. In Olanda lo scontento verso la democrazia riguarda il 48% della popolazione olandese, ma in Spagna si è all’89% e nel Regno Unito al 61%.

Il secondo indicatore racconta che chi preferisce i partiti populisti si mostra molto più insoddisfatto del modo di essere della democrazia nel suo paese, rispetto a chi ha optato per i partiti di sinistra. In Svezia solo il 17% di chi non ha un’opinione positiva della populista “Svezia Democratica” è insoddisfatto della democrazia mentre tra chi ha un’opinione positiva di quel movimento politico, l’insoddisfazione arriva al 57%. In Francia, riguardo al “Fronte Nazionale”, il dato recita rispettivamente 27% e 49%. In Italia, per quanto riguarda la “Lega Nord”, si sta rispettivamente al 63% e 78%. Se si va ai partiti di sinistra, succede quanto segue. Coloro che hanno una posizione sfavorevole al partito “La Francia Non Sottomessa” sono per il 47% insoddisfatti della democrazia mentre quelli che hanno una posizione favorevole al partito lo sono per il 60%. “Podemos” in Spagna registra rispettivamente 78% e 85%. In Grecia i dati per “Syriza” sono rispettivamente 88% e 60%.

In quanto al terzo caso gli europei meno favorevoli all’Unione, sono i più scontenti di come la democrazia funziona nel loro paese. In Germania solo il 27% di chi si dichiara favorevole all’Ue è critico della democrazia, mentre tra chi ha un’opinione sfavorevole all’Ue il dato sale al 70% con la differenza di 43 punti. In Francia i dati sono rispettivamente 36% e 76%, e la differenza è 40. In Italia si ha 57% e 87%, e in Spagna 74% e 94%. Nel Regno Unito, dove si registra ovviamente il più alto livello di visione sfavorevole dell’Ue (49%) la differenza è minore, anche perché l’insoddisfazione verso la democrazia non è particolarmente alta (62%, come l’Olanda che è a 61%)

I dati evidenziano il peso della propaganda populista sul rapporto tra cittadini europei e le istituzioni comuni. Infatti, scrive il documento di Pew, gli europei continuano ad associare l’Ue a nobili aspirazioni, pace, prosperità e democrazia, tuttavia quando esprimono un giudizio sulle istituzioni comuni, le giudicano inefficienti, intrusive e distanti dal contatto con i cittadini comuni. Insomma quella che negli Stati Uniti per ogni buon cittadino statunitense è la sindrome del rapporto con la capitale burocratica federale, Washington, D.C., nei paesi dell’Unione Europea si va identificando come sindrome del rapporto con Bruxelles, capitale tecnocratica.