Con gli attentati di Baghdad, Istanbul e Giacarta, il nuovo anno si è aperto come si era chiuso il vecchio: all’insegna dell’ISIS. Naturalmente, ognuno di quegli eventi richiede un’analisi specifica, e solleva questioni specifiche: esiste una “strategia del terrore” internazionale dell’ISIS? che cosa può esserci in comune tra un attentato contro Baghdad e un attentato contro Istanbul? che interesse potrebbe avere l’ISIS a creare il caos in Indonesia? Tutti questi interrogativi meritano certo delle risposte. Ma tutti questi interrogativi devono comunque essere innanzitutto fatti risalire al loro denominatore comune, cioè alla tempesta in corso in Medio Oriente, che ha dato origine al fenomeno ISIS. In questo senso, l’atto politico più importante di questo inizio d’anno riguarda proprio i due protagonisti principali di quella tempesta: l’Arabia Saudita e l’Iran.

L’esecuzione, il 2 gennaio, dell’eminente religioso sciita saudita Nimr al Nimr ha provocato una serie di reazioni a catena culminate con la rottura dei rapporti diplomatici tra Teheran e Riad. Si tratta di una svolta importante, la cui interpretazione può però condurre a due conclusioni opposte, seppure entrambe plausibili: può essere il segno che la situazione è ormai fuori controllo oppure, al contrario, che una soluzione è in vista. A fine 2015, una serie di iniziative diplomatiche segnalavano che, sulla questione siriana, le posizioni americane e quelle russe potrebbero non essere poi così distanti. A novembre, l’Iran era invitato a Vienna a partecipare agli incontri tra i protagonisti della crisi; e il 18 dicembre, il Consiglio di sicurezza dell’ONU votava all’unanimità una risoluzione in favore di una road map per mettere fine alla guerra. È lecito esprimere seri dubbi sulla realizzabilità di quella map, ma il segnale politico di un’iniziativa comune tra Stati Uniti, Russia e Cina è chiaro, e ricalca le orme dell’accordo sul nucleare iraniano siglato il 14 luglio scorso, che continua ad essere il vero catalizzatore dei nuovi equilibri in fieri in Medio Oriente. Sommariamente: l’accordo del 14 luglio segna il riconoscimento, da parte degli Stati Uniti, del ruolo centrale dell’Iran in ogni futuro equilibrio mediorientale, a scapito degli alleati tradizionali, Arabia Saudita in primo luogo, ma anche Turchia, Egitto e perfino Israele. Come avevamo accennato all’epoca, le conseguenze di quell’accordo sul terreno si sarebbero viste col tempo, a medio se non a lungo termine, mentre la reazione dell’Arabia Saudita, ma anche della Turchia e di Israele, non si sarebbe fatta attendere.

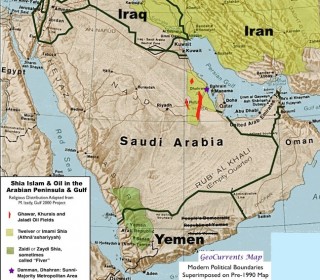

Già oggi, si può affermare che la pluridecennale competizione tra Arabia Saudita e Iran per l’egemonia regionale si sia conclusa, o almeno che abbia profondamente mutato natura. Grazie al controllo della Mesopotamia meridionale, di una parte della Siria e del Libano e grazie alla sua crescente influenza in Afghanistan, l’Iran sembra già disporre di una bella fetta di egemonia sulla regione, anche a prescindere dei suoi legami con gli sciiti dello Yemen; l’Arabia Saudita, invece, controlla gli alleati del Golfo (con parecchie reticenze del Qatar), e la sua influenza su Egitto e Pakistan pare scemare. La famiglia Saud non solo non ha più le forze per uscire dal suo alveo peninsulare, ma è in difficoltà nel difenderlo.

Già oggi, si può affermare che la pluridecennale competizione tra Arabia Saudita e Iran per l’egemonia regionale si sia conclusa, o almeno che abbia profondamente mutato natura. Grazie al controllo della Mesopotamia meridionale, di una parte della Siria e del Libano e grazie alla sua crescente influenza in Afghanistan, l’Iran sembra già disporre di una bella fetta di egemonia sulla regione, anche a prescindere dei suoi legami con gli sciiti dello Yemen; l’Arabia Saudita, invece, controlla gli alleati del Golfo (con parecchie reticenze del Qatar), e la sua influenza su Egitto e Pakistan pare scemare. La famiglia Saud non solo non ha più le forze per uscire dal suo alveo peninsulare, ma è in difficoltà nel difenderlo.

I Saud temettero di essere spazzati via all’epoca del nazionalismo arabo rampante, negli anni Sessanta, poi al momento della rivoluzione iraniana, e poi di nuovo all’epoca dell’invasione irakena del Kuwait; in tutti quei casi, furono salvati dal pronto soccorso americano e britannico. Oggi, nulla lascia presagire che americani e britannici siano pronti a correre in soccorso degli sceicchi di Riad: un articolo del Foglio del 5 gennaio segnala il crescente “isolamento saudita in occidente”, illustrandolo con una serie di prese di posizione inedite – britanniche, americane, tedesche e anche italiane – sulla natura ottusamente oscurantista del regime di Riad, sul suo appoggio al terrorismo e segnatamente all’ISIS, sulla sua sfuggente struttura di potere, sulla sua brutale e inefficace guerra nello Yemen, sulla sua incapacità di innovazione e, da poco, sulle crepe aperte dai mancati proventi petroliferi. Tutte cose che si sapevano, ma che sono ora dette apertamente e senza paludamenti diplomatici.

Le fragilità interne della petromonarchia saudita paese sono anche più numerose di quel che si pensi: legate non solo alle rivalità in seno alla famiglia regnante e alla fisiologica instabilità politica, ma anche alle possibili (e facilmente vellicabili) velleità secessioniste delle province occidentali (l’Hegiaz dove si trovano la Mecca e Medina, di tradizione anti-wahabita), annesse nel 1923, e di quelle orientali (l’Hadjar, a maggioranza sciita, dove è concentrata la maggior parte dei pozzi petroliferi), annesse nel 1913, grazie, in entrambi i casi, al decisivo aiuto britannico. Non c’è da stupirsi che l’Arabia Saudita stia cercando di usare concitatamente tutte le armi a sua disposizione per rallentare o impedire il proprio slittamento nell’insignificanza politica o addirittura la propria scomparsa. Tuttavia ne ha poche, di armi a disposizione, e tutte sembrano ritorcerlesi contro: il prezzo del petrolio, il terrorismo, la repressione degli sciiti, la guerra nello Yemen. Anche la presunta coalizione sunnita “antiterrorista” messa in piedi da Riad l’8 dicembre scorso ha cominciato a fare acqua appena varata, con l’immediata dissociazione del Pakistan. L’esecuzione di Nimr al Nimr, dignitario religioso dell’Hadjar, e l’intensificazione della campagna terrorista potrebbero essere gli estremi tentativi di pesare su una trattativa in cui i sauditi sono sempre più marginalizzati.

Ma un eventuale ridimensionamento di Riad lascerebbe aperto il problema della rappresentanza politica dei sunniti siriani e iracheni. Considerando lo stato confusionale in cui versa ormai il regime di Recep Tayyip Erdoğan in Turchia, quello diventerebbe il vero nodo da sciogliere per un futuro equilibrio mediorientale spurgato dalla presenza dell’ISIS.