Quanto sta accadendo nella nostra politica appariva tra le eventualità collegate ai processi contro Berlusconi, quindi non sorprende più di tanto. Restano due questioni alle quali si vorrebbe risposta dagli amici del Pdl, come dai tanti (ex)socialisti tuttora convinti della parzialità della magistratura nei confronti di Craxi. Se non vi fosse stata violazione delle leggi (sottraendo e nascondendo in paradisi fiscali enormi somme di denaro per alterare le regole del gioco democratico con azioni occulte) ci sarebbero state le condanne? Che dignità riconoscere a un movimento politico che crolla in seguito alla sventura giudiziaria del leader?

In democrazia, diversamente dai regimi dittatoriali o populisti, un partito non è il “caro leader” ma i militanti, le idee, i programmi, le tradizioni e realizzazioni. La DC cambiò segretari a iosa e rimase in piedi. I comunisti persero Togliatti e trovarono Berlinguer. I socialisti rimpiazzarono De Martino con Craxi. Le democrazie sono tali anche perché i leader di partito escono di scena per condanne legate a reati acclarati in sede civile o penale. Sono le dittature a non consentire che ciò accada, producendo costituzioni e leggi di autotutela, come fece Mussolini con il codice Rocco. E questo perché Mussolini sapeva bene che lo stato, in quanto soggetto alternativo al caos del tutti contro tutti, è essenzialmente un Ordine, fondato su costituzione leggi e procedure formali. Forte di questa convinzione, creò il “suo” stato, appiattito sulle esigenze del partito unico fascista. In democrazia il principio che occorra costituire ordine e leggi suona altrettanto valido, però la legittimazione arriva dal basso, dal popolo.

Qualche decennio fa, tra le originalità del dibattito della nostra dottrina democratica, si fece strada il principio che fossero i partiti e il fatto di essere eletti nelle loro liste, non la costituzione e le leggi, gli elementi all’origine della legittimità dei comportamenti dei professionisti della politica: un equivoco che continuiamo a pagare caro. Cominciò Craxi, contrapponendo la “parzialità e irresponsabilità” dei giornalisti che lo criticavano per le violazioni di legge in cui incorreva, alla sua “responsabilità” di capo partito eletto, e di governante che rispondeva agli elettori. Nella cultura politica craxiana il concetto anglosassone di “Quarto potere” non entrava, così come il dato che anche un media abbia una constituency, il pubblico che acquista o meno il giornale, guarda o non un programma televisivo, così decidendo carriere, budget e ingressi pubblicitari dell’editore. Con Berlusconi l’accusa di parzialità e irresponsabilità si addensò sui magistrati, dimenticando che questi sono responsabili di fronte alle leggi che, ad esempio, li obbligano all’azione penale. Sono responsabili di fronte agli organi di controllo e sindacato all’interno di gerarchie le cui regole sono comparabili per severità a quelle delle forze armate, rispondendo a un codice interno inflessibile. Sono responsabili soprattutto perché non godono di poteri propri, amministrando la giustizia nel “nome del popolo italiano”, al quale devono rispondere in caso di comportamenti non in linea con le norme che ne fissano gli invalicabili margini di attività.

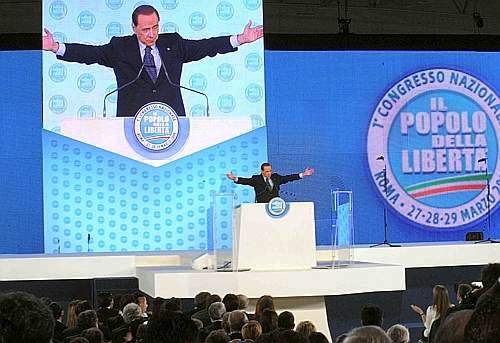

La posizione del Pdl sulla cosiddetta “agibilità politica” di Berlusconi (peraltro garantita dalla legge nei termini della sentenza di Cassazione, tant’è che il nostro ha appena aperto il sito www.forzasilvio.it e messo in campo il rinato Forza Italia) preoccupa non tanto perché mette a rischio il governo, ma perché prescinde dalla legalità del regime democratico nel quale si inserisce. Cedant arma togae, che le armi cedano alla legge.

Questo articlo viene pubblicato anche su Oggi7-America Oggi