È nata prima l’immagine o la parola?

La storia dell’umanità chiaramente riconosce che i primi alfabeti sono stati ideografici, ovvero fatti di disegni, per poi evolvere in fonetici.

Sul rapporto fra parola e immagine, il dibattito è secolare.

Sull’argomento, Pier Paolo Pasolini ha scritto: c’è una differenza qualitativa tra la parola e l’immagine. La parola è una trinità: grafema, fonema e cinema. L’immagine è un elemento di tale trinità. L’immagine fa parte della parola.

Se il grande intellettuale del Novecento considerava la parola un contenitore prevalente sull’immagine, durante il Rinascimento, Leonardo aveva sostenuto l’indiscutibile supremazia della pittura: Il poeta è superato dal pittore con infinita proporzione di potenza aggiungendo che la pittura è una poesia muta, e la poesia è una pittura cieca.

Più neutrale sull’argomento è Orazio che ha affrontato la questione nel suo trattato Ars poetica e ha proposto un valore analogo con la famosa locuzione Ut pictura poesis: come in pittura così in poesia.

Severa, severissima fu invece la bocciatura di entrambi i media da parte di Socrate: Perché vedi, o Fedro, la scrittura è in una strana condizione, simile veramente a quella della pittura. I prodotti cioè della pittura ci stanno davanti come se vivessero; ma se li interroghi, tengono un maestoso silenzio. Nello stesso modo si comportano le parole scritte (Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967).

È doveroso ricordare che i contemporanei di Socrate e Platone vissero un momento epocale per la storia della comunicazione: tra V e III secolo a.C., l’alfabeto scritto si impose clamorosamente sulle forme verbali della tradizione, indirizzando la Grecia e l’Occidente verso un nuovo mondo e lanciandoli in una posizione di supremazia nei confronti delle culture orali dei continenti africani e americani.

La questione arrivata ai giorni d’oggi, si inserisce in un nuovo contesto di rivoluzione. Il paradigma virtuale-robotico non in pochi secoli, ma in un pugno di decenni sta surclassando l’era del libro, i suoi canoni, le sue culture e insieme a queste le proprie peculiari formazioni di intelletto.

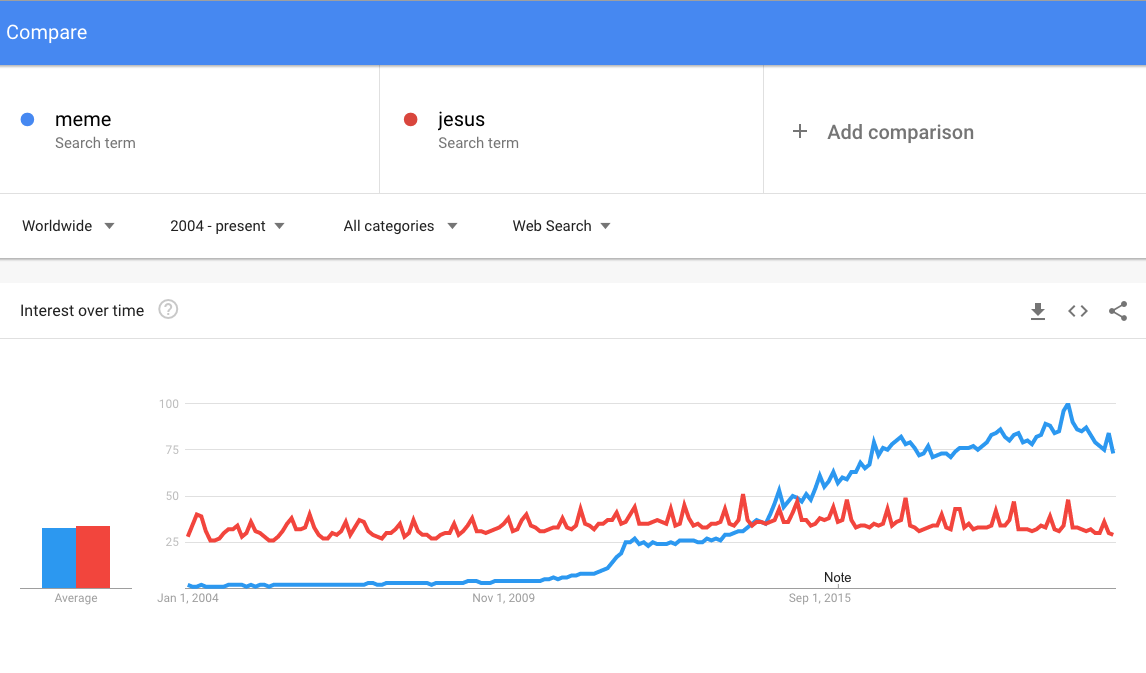

Tassello comunicativo che sta formando un astratto puzzle scalzante ogni precedente pensiero critico è il meme, una forma di comunicazione individuata all’inizio del secolo scorso e che in questi ultimi anni si è inserito nelle comunicazioni di tutti i giorni attraverso un massiccio uso percepibile come annuncio (minaccia?) di un cambiamento antropologico.

Coniato nel 1976 da Richard Dawkins e riportato per la prima volta nella sua opera The Selfish Gene, secondo il biologo britannico il meme sarebbe un’unità auto-propagantesi di evoluzione culturale, analoga a ciò che il gene è per la genetica. Una caratteristica fondamentale del meme è quella di venire diffuso per imitazione. In era pre-Internet esempi di meme potevano essere considerati il refrain di una canzone che diventa tormentone, o uno stile di moda che riesce a diffondersi con successo.

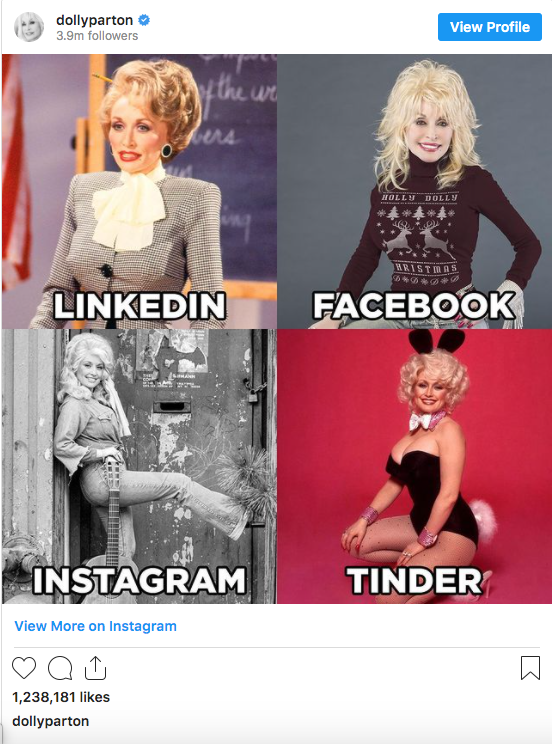

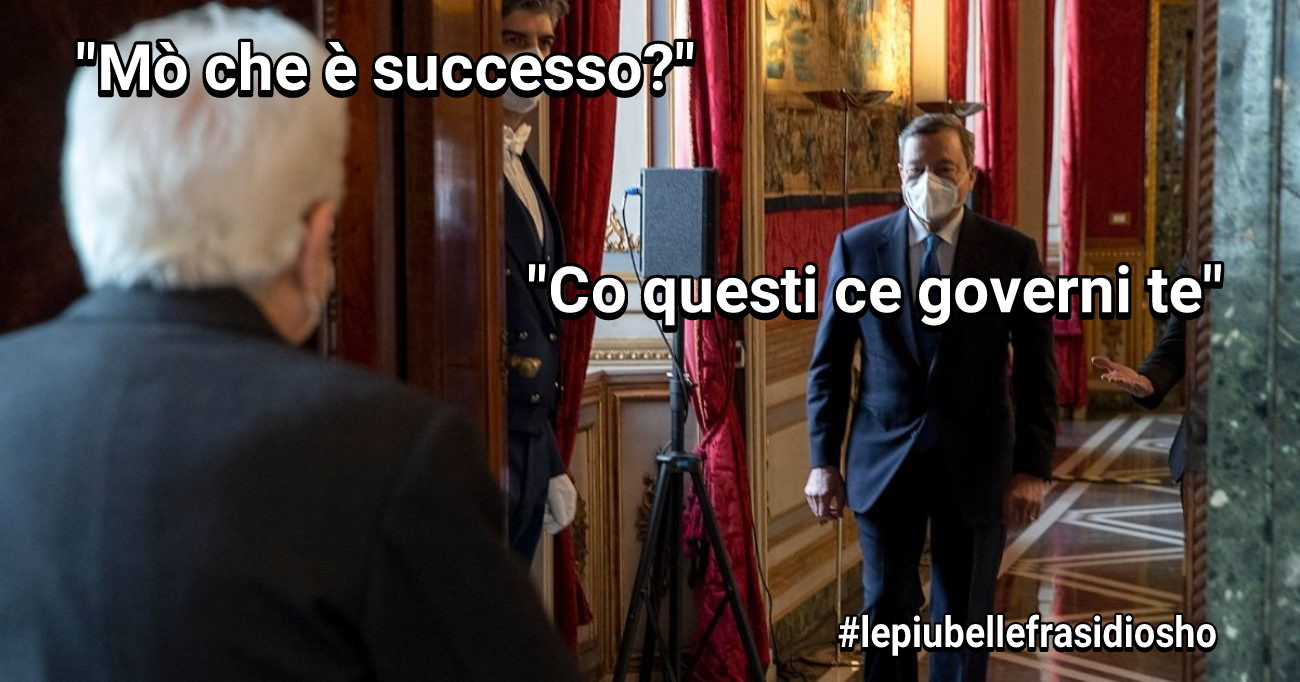

Con l’exploit comunicativo dei social media, si è propagato il costume dell’Internet-meme. Quest’ultimo è composto da immagini o brevi video più delle parole. L’intenzione è solitamente ironica e i termini impiegati sono lontani dal senso iniziale dell’input visuale.

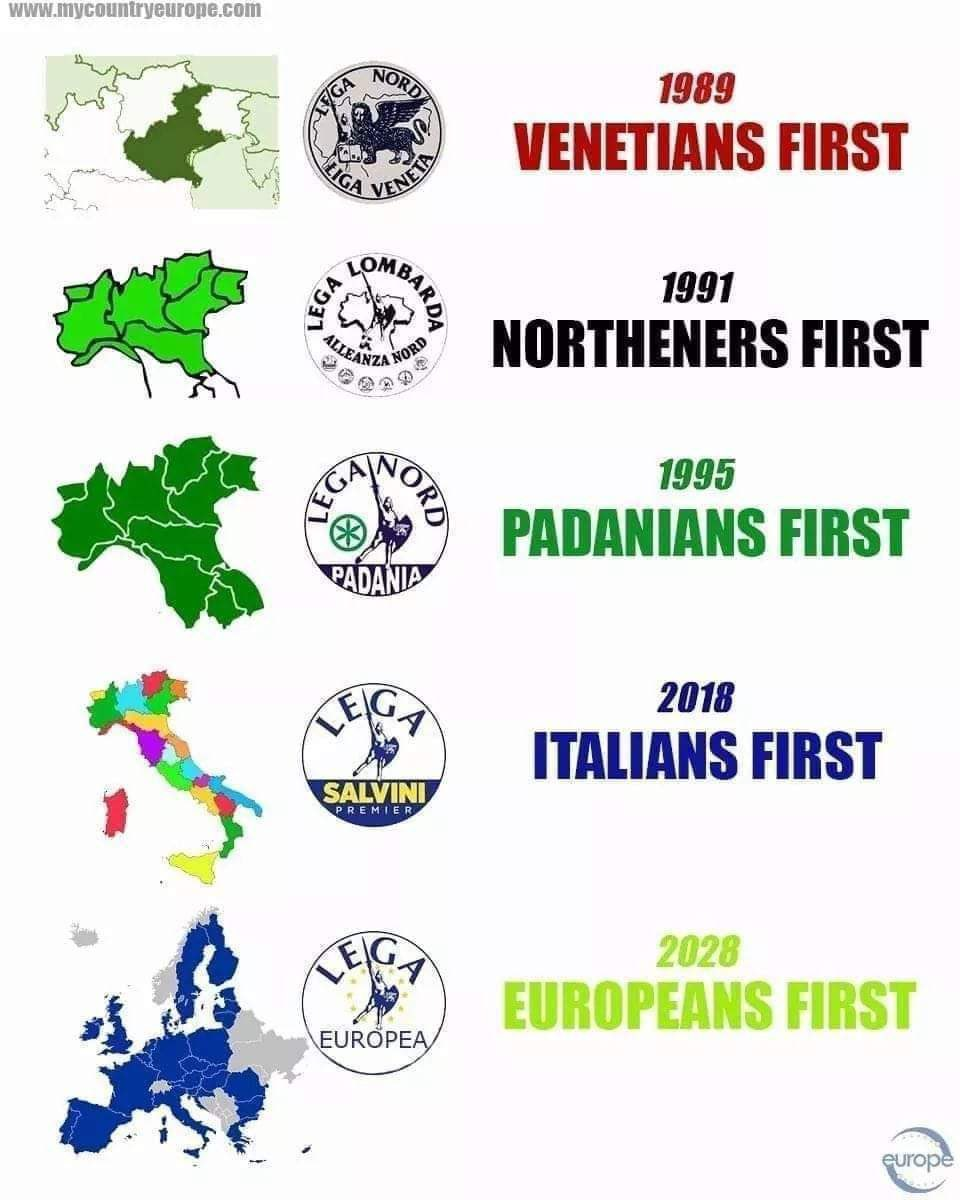

Apparentemente innocuo, nato per strappare una risata, iniziare e concludere una veloce interazione, il meme è diventato uno strumento di ampio impiego, in grado di suscitare maggiore attenzione e capacità di diffusione della sola parola o della sola immagine. E, soprattutto, si è imposto come un elemento capace di veicolare opinioni politiche e finanziarie.

I meme, questi scanzonati e frettolosi contenuti, nati per propagarsi con rapidità e leggerezza nelle piattaforme digitali presentano le seguenti caratteristiche:

- Esaltano la continua immediata interazione di una cascata di input nelle menti di chi legge. Indirizzano alla condivisione, all’interazione frenetica e compulsiva in attesa del successivo argomento, con il contrappasso di non permetterne l’approfondimento.

- Pongono il lettore nell’altrettanto immediata posizione di autore e di editore, senza mai lasciare il fruitore nell’unica e univoca posizione di ascoltatore oppure di creatore di contenuti.

- Complici le AI dei social media, avvicinano persone che hanno prese di posizione in comune e allontanano chi ha una sensibilità o interessi contrapposti e ne alzano le barriere divisorie fra gruppi distinti attraverso messaggi di scherno se non proprio di insulto.

- Indeboliscono la capacità di organizzazione di pensieri complessi.

- Rafforzano la superiorità persuasiva dei social media rispetto ai media tradizionali quali TV, radio e giornali.

- Hanno bandito lo spazio vuoto del silenzio e della meditazione (sui social media qualcosa succede sempre).

Individuata nel meme questa nuova particella dei sistemi di comunicazioni digitali, quale sarà il destino antropologico di chi è nato dopo l’avvento dei social media ed è destinato a farne un uso quotidiano? Perché posizionare questo argomento dentro l’ipotesi di un allarme? Perché temere che i meme siano i mattoni fondanti di un sistema comunicativo che mola la riflessione prima e la capacità di riflettere poi?

Se è vero quanto affermato da Paracelso, pioniere della rivoluzione medica del rinascimento, tutto è veleno, dipende dalla dose, qual è il giusto dosaggio di interazione dentro i social media oltre al quale questo tipo di comunicazione può diventare nocivo, rendere chi ne eccede una piccola mente fragile e non più capace di produrre pensiero critico e partecipare a un approfondito dialogo?

Lasciamo al lettore, questo autore che comincia quando finisce un articolo, la ricerca di immagini e parole in risposta ai quesiti generati e alle ulteriori domande che questi interrogativi sapranno generare.