Il clima globale

Il rapporto del panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc), reso pubblico il 9 agosto 2021 (v. figura 1) mette in evidenza l’accelerazione della tendenza di aumento della temperatura (quasi 1°C dal 1980) connesso all’aumento della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, causato anche dal contributo delle emissioni antropiche di CO2 prodotte dall’impiego dei combustibili fossili, di metano e degli altri gas ad effetto serra.

Questo è forse l’effetto più evidente dell’era geologica dell’antropocene.

Secondo il rapporto, la situazione è al limite del punto di non ritorno (tipping point), perché le anomalie e gli eventi climatici estremi, effetto dell’aumento della temperatura, stanno innestando modifiche del sistema climatico che potrebbero diventare irreversibili se non si riuscirà a limitare l’aumento della temperatura entro 1,5 °C o al massimo 2°C entro la fine del secolo.

Negli ultimi 20 anni sono stati attribuiti all’aumento della temperatura 7.500 eventi climatici estremi, quasi il doppio rispetto al ventennio precedente, con oltre 1.200 vittime e danni per quasi 3.000 miliardi $. Nel 2020-2021 è stato registrato il record per gli anni più caldi di sempre ed è stata rilevata l’ulteriore crescita di frequenza e intensità delle anomalie climatiche.

La convergenza internazionale verso un nuovo impegno

Francesco, il papa della Laudato Si, ha scritto: “Oggi la voce del creato ci esorta, allarmata, a ritornare al giusto posto nell’ordine naturale, a ricordare che siamo parte, non padroni, della rete interconnessa della vita. La disintegrazione della biodiversità, il vertiginoso aumento dei disastri climatici, il diseguale impatto della pandemia in atto sui più poveri e fragili sono campanelli d’allarme di fronte all’avidità sfrenata dei consumi. I nostri stili di vita spingono il pianeta oltre i suoi limiti.”

Le sfide globali dei cambiamenti climatici e del consumo di risorse ben oltre la carrying capacity della Terra, possono essere affrontate in modo efficace solo con una cooperazione ampia e nuova, pur nel permanere del quadro della competizione tra le economie dei grandi paesi del pianeta. Infatti le emissioni dalle fonti fossili hanno impatti sul clima globale indipendentemente dalla località della sorgente. E, come mostrato, gli eventi climatici estremi non conoscono confini e sconvolgono tutti i continenti.

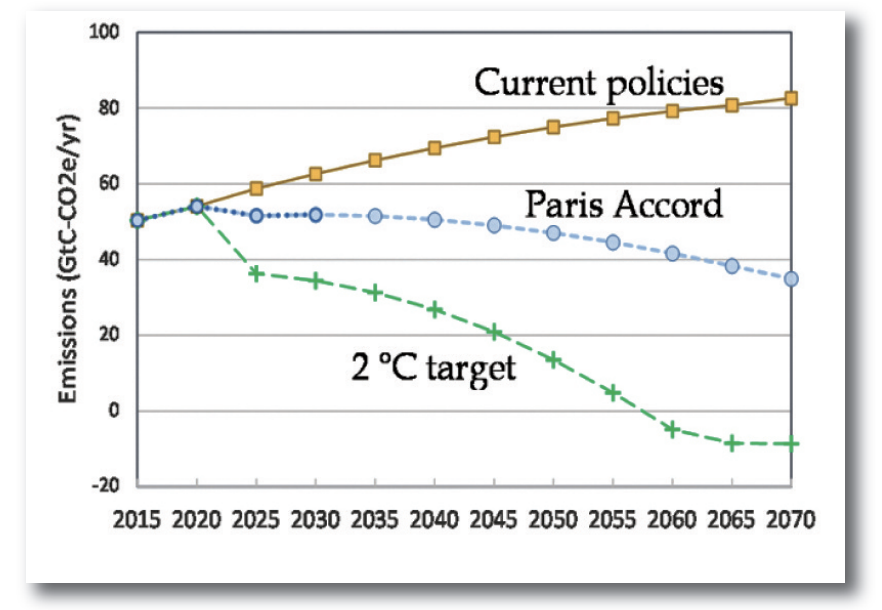

Nel 2015 a Parigi la comunità internazionale ha sottoscritto l’accordo per la riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri gas serra con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura entro 2°C e possibilmente 1,5°C. Rispetto all’obiettivo, ogni paese coinvolto si è impegnato a presentare un proprio programma operativo (National Determined Contributions – Ndc). Il rapporto ad hoc delle Nazioni Unite dello scorso 17 settembre, mette in evidenza che non stiamo andando nella giusta direzione. L’esame degli impegni esposti dai singoli paesi negli Ndc fa concludere che nel 2030 le emissioni saranno superiori del 16% rispetto ai livelli del 2010. Per l’obiettivo di 1,5°C, le emissioni devono ridursi del 45%; per quello di 2°C, del 25%. Secondo i dati del rapporto Ipcc, con le misure di riduzione sinora programmate (purtroppo non ancora adottate, se non da Cina e Ue), l’aumento della temperatura media potrà essere contenuto, entro la fine del secolo, tra 3°C e 3,5°C, con aumenti fino a 6°C nell’emisfero nord e conseguenze individuate attraverso modelli previsionali, benché non si sia in grado di considerare tutte le possibili catene degli eventi connesse anche ad una sola anomalia climatica. La figura 2 sintetizza la divaricazione in atto tra l’accordo di Parigi e l’obiettivo 2°C, e le previsioni. Il contesto internazionale sembra convergere verso obiettivi comuni. Tuttavia la precarietà degli attuali equilibri geopolitici mette a rischio le possibilità e le prospettive della cooperazione. In questa situazione prendono forza argomenti e “visioni” che rendono meno probabile il raggiungimento degli obiettivi condivisi dalla comunità internazionale, in particolare per quanto riguarda gli impegni di breve periodo per la transizione energetica verso la decarbonizzazione. Pesano in particolare la complessa relazione USA-Cina e recenti tensioni sui prezzi di gas e petrolio.

L’Ue: il futuro del clima – La transizione verso la resilienza e la neutralità climatica

Le politiche e misure per la riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri gas serra negli ultimi 30 anni hanno dimezzato l’intensità di carbonio dell’economia europea dai 582 grammi di CO2 per € prodotto nel 1990 agli attuali 277 grammi. Oggi il territorio dell’Ue contribuisce solo per il 9% alle emissioni globali, con emissioni pro capite pari alla metà di quelle riscontrate nel territorio degli Stati Uniti.

È all’esame del Parlamento Europeo la strategia che indica le misure per gestire “l’impatto pervasivo dei cambiamenti climatici in tutti i settori della società e dell’economia”, assumendo come priorità l’integrazione della resilienza ai cambiamenti climatici in tutti gli ambiti di intervento pertinenti applicabili sia al settore pubblico che a quello privato, ovvero nelle norme, nei programmi, nei progetti, nei criteri di finanziamento pubblico e negli investimenti privati. La resilienza ai cambiamenti climatici è urgente e “obbligata”. Nelle premesse viene messo in evidenza che “arrestare tutte le emissioni di gas a effetto serra comunque non impedirebbe gli effetti dei cambiamenti climatici che sono già in atto e che proseguiranno per decenni, anche nel caso in cui gli sforzi globali ed europei per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovessero risultare efficaci”.

La strategia rappresenta una infrastruttura programmatica e normativa che attraversa tutti i settori dell’economia, assumendo il criterio secondo cui l’autorizzazione e i finanziamenti di ogni programma o progetto debbano essere sottoposti ad una valutazione in merito alla coerenza con gli obiettivi della resilienza ai cambiamenti climatici. L’applicazione di questo criterio costituisce un’innovazione destinata a modificare gli approcci alla conoscenza e pianificazione degli usi del territorio, alla progettazione di infrastrutture ed opere, alla programmazione dell’organizzazione dei servizi di protezione civile e gestione delle emergenze. Viene stimato che se gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture resilienti dovessero richiedere un costo iniziale aggiuntivo pari a circa il 3%, nel ciclo di vita delle infrastrutture, il rapporto costi/benefici sarebbe di circa 1 a 4.

Il Green New Deal, Gnd, Climate Law, Fit for 55

Il Nuovo patto verde costituisce il quadro di riferimento della nuova programmazione economica dell’Unione Europea con l’obiettivo di raggiungere la “neutralità climatica” entro il 2050 e integrare nelle strategie per la crescita e la competitività la decarbonizzazione dell’economia, l’uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali ed energetiche, la protezione della biodiversità.

La Legge Ue sul clima è il primo strumento giuridico vincolante nato dal Gnd europeo ed è finalizzata a dare attuazione all’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. La legge fissa l’obiettivo intermedio di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e stabilisce che la transizione verso la neutralità climatica debba essere irreversibile. Climate Law è una “pietra miliare” verso la neutralità climatica, perché da essa derivano le misure che la Commissione Europea ha indicato nel pacchetto Fit for 55.

Il pacchetto delle misure “interconnesse e complementari” per dare attuazione al Gnd e alla Climate Law è il cosiddetto Fit For 55. Prevede la revisione e l’aggiornamento di direttive e regolamenti europei per la crescita delle fonti rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica, la tassazione minima sull’energia così prodotta allo scopo di rendere meno competitivi i combustibili fossili, l’estensione del mercato dei permessi di emissione già applicato nell’industria ai trasporti ed al consumo energetico nell’edilizia, nuovi standard di emissione degli autoveicoli e la fine della produzione di veicoli con motori a combustione interna a partire dal 2035, l’introduzione di una tassa sul carbonio sui prodotti importati da paesi che non hanno misure simili a quelle europee, l’ampliamento della capacità di assorbimento del carbonio atmosferico attraverso la crescita delle foreste (3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030) e nuovi standard per la gestione dei suoli e la protezione della biodiversità.

Un percorso obbligato che ha bisogno di consenso

La strada più semplice, se non si vogliono adottare soluzioni drastiche, è applicare una tassa sul carbonio all’impiego di fonti fossili in tutti i settori.

È stato osservato che l’aumento del prezzo del carbonio nel mercato dei permessi di emissione è all’origine dell’aumento dei prezzi dell’elettricità e dei carburanti. Commissione Europea e osservatori indipendenti hanno rilevato che il prezzo del carbonio ha inciso marginalmente sui recenti aumenti delle tariffe, che invece dipendono principalmente da una riduzione congiunturale dell’offerta (in particolare del gas) rispetto alla crescita della domanda globale dopo l’emergenza Covid. È sulla fonte di approvvigionamento che occorre operare: più rinnovabili ed efficienza energetica riducono l’esposizione dell’Unione alla volatilità dei mercati internazionali delle fonti fossili.

I cambiamenti sono profondi e “pervasivi”, e provocheranno effetti sull’occupazione nei settori in trasformazione o in “phase out”, sui costi di alcuni servizi, oltreché sull’identità sociale di lavoratori emarginati da attività in chiusura, difficilmente ricollocabili. Da qui la necessità di istituire, con il Next Generation EU e il Just Transition Fund, un Social Climate Fund che dovrebbe assicurare il supporto ai cittadini europei esposti agli effetti negativi della transizione.

Il rapporto di Ipcc, l’evidenza delle anomalie climatiche e degli eventi estremi in atto, gli scenari futuri, non lasciano margini a ritardi nelle decisioni e nelle azioni necessarie.

Si tratta di assumersi o non, la responsabilità di contrastare il peggioramento in corso della crisi ambientale, e di conseguenza il futuro non sostenibile del pianeta. Le due situazioni saranno l’ineluttabile risultato del non fare, o del fare troppo tardi. Lo ha ricordato con crudezza il vice presidente della Commissione Europea Frans Timmermans: “il costo del non fare sarà molto più alto del prezzo da pagare agli eventi climatici estremi anche in Europa.”

L’emergenza climatica richiede un approccio top down, in qualche modo simile a quello seguito durante l’emergenza Covid. Per uscire dai rischi connessi al cambiamento climatico, come accaduto nel caso della risposta collettiva alla pandemia, occorrono costruzione del consenso e consapevolezza dell’appartenenza di tutti alla specie umana.

Al contempo, di fronte all’impennata dei prezzi dell’energia i governi hanno la responsabilità di informare i cittadini sulle cause degli aumenti delle loro bollette private: finché l’Unione Europea rimarrà dipendente dall’importazione di fonti fossili, i cittadini saranno inesorabilmente esposti alla volatilità dei mercati internazionali.

Si tratta di un passaggio chiave che dovrebbe essere considerato dalla Cop 26, perché le indispensabili e urgenti decisioni da assumere, incideranno sulla vita quotidiana e sulla capacità di spesa dei comuni cittadini europei, che dovranno affrontare costi “personali” spesso inattesi, in termini finanziari e sociali. Non è difficile prevedere l’emergenza di aree di dissenso diffuse, tanto più che i costi imposti dalla transizione alla società post-carbonica, si sommeranno a quelli derivanti dagli effetti di Covid-19.

L’attivismo di ambientalisti e associazioni di giovani, con forte visibilità nell’ultimo biennio, potrà essere contrastato da portatori di interessi e da un associazionismo radicale che attribuiscono i costi della transizione a valutazioni inappropriate ed esagerate sui rischi dei cambiamenti climatici.

Potrebbero anche derivare conseguenze sull’ordine pubblico in più di un paese. Appare che la società civile non abbia ancora “internalizzato” nel quotidiano l’urgenza dei cambiamenti straordinari imposti dalla transizione ecologica, mentre gli indispensabili provvedimenti, quando saranno assunti, potranno trovarsi ad innescare involontariamente divisioni e disorientamento. Per questo è necessario individuare un ragionevole percorso di “partecipazione attiva” delle persone alla transizione. La sua dimensione finanziaria non potrà che essere quanto più possibile dilatata, anche riducendo la spesa in altri settori delle economie europee e nazionali non coinvolti nella transizione. Di nuovo Timmermans: “Qualunque misura sia adottata avrà un prezzo, e la politica deve assicurare che il costo delle misure non sia a carico delle fasce sociali più deboli utilizzando gli strumenti tradizionali della ‘vecchia politica’ per la redistribuzione dei costi in modo equo.”

Il cambiamento dei modelli di produzione e consumo dovrà essere accompagnato da un lavoro comune di governi, imprese, organizzazioni dei lavoratori e associazioni dei consumatori, mentre incentivi fiscali dovranno essere destinati alle imprese e ai consumatori per favorire la riduzione dei consumi energetici, l’economia circolare in tutti i settori, la progressiva uscita dalle fonti fossili.

Nella transizione, sarà anche necessario garantire la sicurezza energetica, la competitività e la crescita economica, puntando sullo sviluppo delle tecnologie a zero emissioni e la migliore efficienza e produttività dei sistemi di produzione e distribuzione esistenti. Si dovrà anche riflettere alla creazione di nuove partnership internazionali pubblico-privato, finalizzate alla promozione di tecnologie e filiere chiave per la transizione. La realizzazione delle infrastrutture per la resilienza, e delle attività per la manutenzione e la protezione delle foreste e della biodiversità, dovrà essere l’occasione per nuovi lavori radicati nei territori a vantaggio delle comunità locali.

Il dialogo con il mondo della finanza è indispensabile per assicurare che gli investimenti internazionali vadano a finanziare progetti e catene del valore strumentali alla trasformazione in atto. È anche di grande importanza assicurare che i negoziati in corso sulla “tassonomia verde” e sulle regole per gli aiuti di stato europei individuino soluzioni in grado di assicurare la priorità all’uso di fonti rinnovabili.

Le Università e le scuole, le associazioni, le chiese e le organizzazioni religiose dovranno essere sostenute per la realizzazione di programmi diffusi di informazione e formazione. Tali movimenti associativi avranno, negli anni a venire, un ruolo sempre più fondamentale per costruire l’accettabilità sociale della transizione. L’urgenza delle azioni necessarie, insieme alla responsabilità verso le generazioni future, chiedono che venga esclusa, in ogni modo, una frattura nelle società collegata alle misure da assumere su clima e ambiente. Se non ci si riuscisse, si sprofonderebbe nella trappola di chi difende la teoria che il cambiamento climatico non dipenda anche dalle attività umane.