La politica estera può influenzare profondamente il futuro di un Paese, e la leadership di chi la gestisce gioca un ruolo chiave nel definire le relazioni internazionali. Dopo le elezioni negli Stati Uniti, è fondamentale essere consapevoli di come le future scelte del presidente Donald Trump possano influenzare il panorama geopolitico.

In Italia, la responsabilità degli affari esteri spetta al Governo e al Parlamento; tuttavia, i Presidenti della Repubblica hanno progressivamente acquisito uno spazio significativo nella diplomazia. La legittimità di questa presenza si basa sul ruolo di rappresentante dell’unità nazionale e sulle competenze conferite dalla Costituzione al capo dello Stato.

Nell’azione diplomatica, alcuni Presidenti hanno privilegiato un approccio interventista, mentre altri hanno adottato una strategia più riservata, evitando conflitti e tensioni.

Il Presidente Luigi Einaudi ad esempio operò in un’epoca segnata dalla divisione in blocchi ideologici e dalla Guerra Fredda. La sua figura si rivelò cruciale per la stabilizzazione economica dell’Italia e per la sua collocazione nel panorama internazionale. Le scelte strategiche di Einaudi furono fondamentali, come l’allineamento con il blocco occidentale e l’adesione all’Alleanza Atlantica. La sua forte prospettiva europeista divenne uno dei cardini dell’azione governativa italiana.

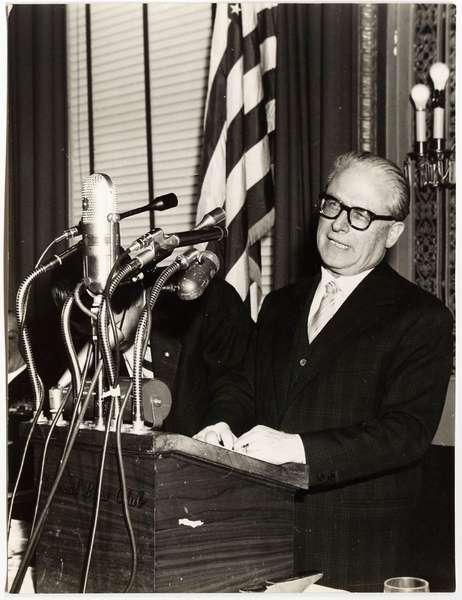

Con l’elezione di Giovanni Gronchi al Quirinale, la politica estera assunse un’impronta più autonoma, caratterizzata da iniziative non sempre coincidenti con la linea governativa. Nel 1957, Gronchi scrisse una lettera al presidente degli Stati Uniti, Dwight Eisenhower, proponendo l’Italia come principale interlocutore nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Tuttavia, il Governo bloccò l’iniziativa giudicandola inopportuna.

Le visite di Gronchi negli Stati Uniti e in Unione Sovietica provocarono incomprensioni e polemiche, alimentate da dichiarazioni del Presidente che sembravano delineare una politica estera divergente rispetto a quella governativa. Per evitare il ripetersi di simili episodi, fu concordato un protocollo di comunicazione tra il Quirinale e il Ministero degli Esteri, con aggiornamenti reciproci sugli sviluppi internazionali.

Antonio Segni, presidente della Repubblica e figura di primo piano della politica italiana, fu un convinto sostenitore dell’Europa. La sua firma sui Trattati di Roma del 1957, in qualità di Presidente del Consiglio, testimonia il suo contributo alla costruzione europea. Questo impegno gli valse, nel 1964, il premio Carlo Magno, assegnato alle personalità più influenti nel processo di integrazione europea.

Segni favorì un forte legame con gli Stati Uniti e la NATO, costruito durante i suoi incarichi come ministro della Difesa, dell’Interno e degli Esteri, che gli permisero di consolidare un rapporto di grande fiducia con la Casa Bianca. Pur essendo meno visibile rispetto al suo predecessore Gronchi, Segni ebbe qualche piccola frizione con il Governo, in particolare riguardo alla convinzione che la nomina degli ambasciatori fosse una prerogativa presidenziale.

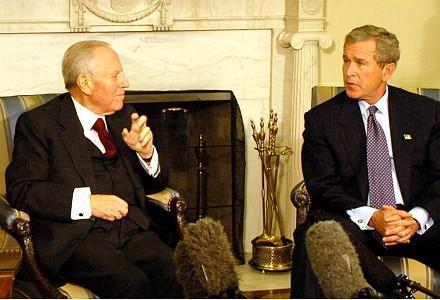

Giuseppe Saragat, noto per la sua attenzione alla politica estera, mostrò un impegno deciso in questo ambito già da Ministro degli Esteri, prima della sua elezione al Quirinale. Si distinse per la difesa della pace e per la non proliferazione delle armi nucleari, sostenendo le iniziative delle Nazioni Unite.

Nel 1967, in visita a Washington, incontrò il Presidente Lyndon Johnson, lodando il ruolo degli Stati Uniti ma senza nascondere le preoccupazioni per la situazione in Vietnam. La principale divergenza con il Governo si verificò nello stesso anno, durante la Guerra dei Sei Giorni, quando, a differenza dell’approccio della politica italiana, più sensibile alle ragioni arabe, Saragat espresse apertamente il proprio sostegno a Israele.

Con Giovanni Leone al Quirinale, l’Italia si trovò ad affrontare nuove sfide in politica estera, come la crisi petrolifera e i rapporti con i Paesi arabi. Leone mantenne un approccio diplomatico allineato ai vari governi. Nel 1975, effettuò una visita di Stato in Unione Sovietica, la prima dopo quella di Gronchi nel 1960, segnando una rara occasione di dialogo diretto tra i due Paesi, fino al crollo dell’URSS.

Sandro Pertini, attento osservatore dei mutamenti internazionali, mantenne un certo grado di indipendenza dal Governo nelle sue dichiarazioni di politica estera. Nel 1980, disse a un giornale francese che il terrorismo italiano poteva avere origini nei Paesi dell’Est, suscitando l’irritazione di Mosca e spingendo il Ministero degli Esteri a mediare per evitare conseguenze diplomatiche.

Francesco Cossiga, profondo conoscitore della politica britannica e tedesca, dedicò particolare attenzione ai rapporti con i leader di quei Paesi. Fu il primo capo dello Stato italiano a visitare Israele e il primo Presidente europeo a recarsi a Zagabria e Lubiana dopo l’indipendenza della Croazia e della Slovenia. Affrontò varie crisi internazionali, tra cui il dirottamento della nave Achille Lauro da parte di terroristi palestinesi e l’attacco missilistico libico contro l’isola di Lampedusa. Durante la prima guerra del Golfo, nel 1990, invitò alla cautela, richiamando i limiti fissati dall’art. 11 della Costituzione italiana, che vieta la guerra di aggressione e promuove la risoluzione pacifica delle controversie.

Il presidente Oscar Luigi Scalfaro si impegnò a favore della pace in Medio Oriente, come dimostrato dai numerosi incontri con il leader palestinese Yasser Arafat. Primo presidente a compiere una visita di Stato in India nel 1995, fu anche tra i pochi a incontrare il leader cubano Fidel Castro, nel 1996 al Quirinale. Condannò gli abusi coloniali italiani in Africa durante una visita in Etiopia e Eritrea, ex colonie italiane, definendoli “pagine di sangue”.

Nel 1999, espresse preoccupazioni per i raid della NATO in Serbia, sottolineando il rischio per i civili.Pur essendo un europeista convinto polemizzò con “i ragionieri di Bruxelles” troppo rigidi verso l’Italia.

Carlo Azeglio Ciampi portò avanti una sua riflessione sul ruolo del Presidente della Repubblica nella politica estera. Nel 2000 e 2001, inviò lettere ai premier Giuliano Amato e Silvio Berlusconi, chiedendo di essere informato in anticipo sulle decisioni internazionali per poter contribuire con le sue valutazioni. Tuttavia, non mancarono incomprensioni con il Governo; nel 2003, fu categorico nel sostenere che l’Italia non potesse partecipare al conflitto in Iraq, con operazioni militari guidate dagli Stati Uniti, senza una risoluzione ONU.

Giorgio Napolitano arrivò al Quirinale con un’esperienza consolidata in politica estera e divenne un punto di riferimento, specialmente dalla crisi del quarto governo Berlusconi nel 2010, quando fu visto come garante della stabilità istituzionale.

Nel 2011, durante la crisi libica, il suo ruolo fu significativo nel definire la posizione italiana. Mentre il governo Berlusconi esitava a intervenire contro Gheddafi, Napolitano sostenne l’azione militare autorizzata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, schierandosi così con gli Stati Uniti e i Paesi favorevoli all’intervento in Libia.

Il Presidente Sergio Mattarella ha proseguito l’impegno dei suoi predecessori per una maggiore integrazione europea e ha dimostrato attenzione verso i Paesi africani, attraverso numerosi viaggi in quel Continente.

Nel 2019, in occasione della crisi tra Italia e Francia, Mattarella avviò un’ importante mediazione per ristabilire relazioni cordiali. Il suo deciso sostegno all’Ucraina, aggredita dalla Russia, ha evidenziato la solidarietà verso un Paese che difende la sua sovranità, consolidando il ruolo dell’Italia nella comunità internazionale. Nel 2020, nonostante il suo convinto europeismo, dal Quirinale ha criticato la Banca Centrale Europea per alcune dichiarazioni che rischiavano di esporre il debito italiano a attacchi speculativi.

In conclusione, la diplomazia del Quirinale, sin dall’epoca di Einaudi, è diventata essenziale per la tutela degli interessi nazionali.