Quando cammini per il lungomare di Ventimiglia, con l’aria calda di una giornata di fine estate intrisa di salsedine sulla pelle, non lo diresti mai che quella ridente città ligure, paradiso turistico che si inerpica sul promontorio dipingendolo di macchie rosa, arancio e verdi delle case, per qualcuno è la prosecuzione di un inferno. Dietro alle bouganville che si stagliano sull’orizzonte azzurro, lungo la Passerella Squarciafichi che domina il punto in cui il fiume Roja si confonde con l’acqua del mare, Ventimiglia custodisce storie drammatiche, come solo le città di frontiera sanno fare. Ce ne si accorge inizialmente guardando al mare dalla passerella, dove si scorgono ragazzi dalla pelle del colore dell’ebano che si avvicinano alla spiaggia e fissano quell’immensità, forse, chissà, pensando che proprio da quelle acque sono venuti loro, e magari ci hanno lasciato qualcuno di caro.

L’impatto diventa violento quando ci si addentra nella periferia, nel quartiere delle Gianchette e nei pressi della frazione di Roverino: i colori vividi lasciano il posto a un grigiore prepotente che fa scolorare anche il cielo. Lì, il lungo viadotto ospita decine di migranti, seduti ai margini della strada a gruppetti di tre o quattro. Tra questi, tre ragazzi sudanesi, di 28, 20 e 17 anni, accampati lì da dieci giorni. Sono arrivati in Italia dopo essere stati due mesi in Libia, in un «posto molto brutto»: la polizia libica, racconta con un filo di voce Samir, il più grande e loquace, è «terribile», e il sottinteso del suo discorso vale più di mille parole. Ha pagato la fuga e la traversata 7000 denari, e ora attende l’occasione per fuggire dall’Italia. Al Campo Roja gestito dalla Croce Rossa, dice, non c’è posto per loro. Più probabilmente, Samir e i suoi amici hanno preferito non andarci, per paura di essere identificati e dunque ostacolati nel loro tentativo di entrare in Francia. Una paura pressoché irrazionale: perché, come tutti i migranti, anche loro avranno già lasciato le impronte allo sbarco; ma tant’è. Alla domanda «Com’è l’Italia?», la risposta è impietosa: «Not good», perché, afferma, gli italiani non ti aiutano. I siciliani, quelli sì, sono generosi, ma salendo al Nord è diverso: c’è razzismo, diffidenza.

Frammenti della storia di Samir si ritrovano dispersi negli occhi e nelle parole di molti altri migranti incontrati a Ventimiglia. Tantissimi vengono dal Sudan, la gran parte dall’Africa subsahariana. Di tutti quelli che incontro solo Okoh, ghanese scappato per motivi politici, dichiara di volersi fermare in Italia. Tutti gli altri hanno già provato almeno una volta a raggiungere la Francia, e ci riproveranno presto. Per tutti loro, l’Italia è un Paese inospitale, privo di prospettive e poco aperto all’accoglienza. Ahmed, 19enne iracheno che passeggia baldanzoso con un amico libico, per spiegarmi perché sta cercando di lasciare il Belpaese mi indica ridendo il suo piede sinistro, a cui manca l’infradito: «That’s Italy», chiosa con un sorriso indecifrabile, raccontandomi che l’altra ciabatta gli è stata «portata via». Non mi avventuro a chiedergli oltre, pensando che questo giovanissimo iracheno, tutto sommato, ha già colto l’essenza dell’Italia, o, almeno, di una sua parte: la peggiore, quella da cui questi ragazzi vorrebbero fuggire.

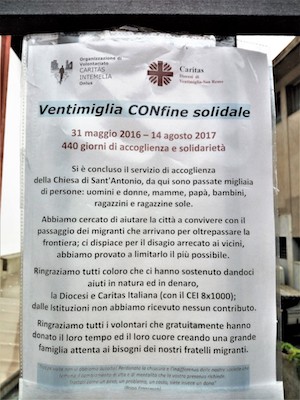

Ma poi c’è l’altra Italia: quella di don Rito Alvarez, che alla Chiesa di Sant’Antonio ha costruito, insieme a tanti giovani e associazioni, una meravigliosa esperienza di accoglienza, i cui gioiosi colori sono rimasti impressi nei tanti disegni appesi alle pareti dipinte di bianco. Don Rito mi accoglie con il piglio di chi, nella vita, ne ha viste tante. L’esperienza con i migranti è recente: lui il volontario l’ha sempre fatto in Colombia, per difendere i bambini dai “mostri” del narcotraffico. È in prima linea alla Chiesa delle Gianchette dal maggio 2016, quando ancora non esisteva il Campo Roja gestito dalla Croce Rossa. A maggio, le persone accolte erano già 180 – uomini, donne e minori –; dal mese di giugno, i numeri hanno subito un’impennata: «Abbiamo dato da mangiare anche a 1000 persone», ricorda don Rito. Dalla metà di luglio, con l’apertura del Campo Roja, dal sacerdote sono rimasti solo donne e minori, mentre gli uomini sono stati trasferiti nelle strutture della Croce Rossa. Oggi, un anno dopo, tanto è cambiato: da un lato, perché gli sbarchi sono fortemente diminuiti e con loro il numero di migranti sul territorio (circa 500, di cui 350 ospitati al Campo Roja); ma soprattutto perché un ordine della Prefettura ha messo fine all’esperienza della Chiesa di Sant’Antonio, per l’inadeguatezza degli spazi ad accogliere tante persone e per le proteste dei residenti del quartiere. Si teme, in particolare, che la disponibilità di don Rito possa diventare un fattore di attrazione per un numero sempre maggiore di persone. La sistemazione alla Chiesa delle Gianchette, spiega il sacerdote, assicurava a donne e bambini di evitare situazioni di promiscuità e consentiva loro di ricevere un’assistenza su misura, cosa che, a suo avviso, al Campo Roja difficilmente potrà accadere. La questione, in effetti, è controversa: perché è vero che, a seguito di alcuni lavori di adeguamento al Campo Roja predisposti dalla Prefettura, in alcuni momenti le strutture della Croce Rossa non hanno potuto accogliere tutti i migranti transitanti; ma da circa un mese, l’organizzazione ha avuto ordine di lasciare entrare tutti senza limiti di capienza. Nonostante ciò, numerosi migranti continuano a preferire il viadotto, convinti di poter in questo modo varcare il confine più agevolmente, senza dover lasciare ulteriori segni della propria presenza sul territorio.

Ma poi c’è l’altra Italia: quella di don Rito Alvarez, che alla Chiesa di Sant’Antonio ha costruito, insieme a tanti giovani e associazioni, una meravigliosa esperienza di accoglienza, i cui gioiosi colori sono rimasti impressi nei tanti disegni appesi alle pareti dipinte di bianco. Don Rito mi accoglie con il piglio di chi, nella vita, ne ha viste tante. L’esperienza con i migranti è recente: lui il volontario l’ha sempre fatto in Colombia, per difendere i bambini dai “mostri” del narcotraffico. È in prima linea alla Chiesa delle Gianchette dal maggio 2016, quando ancora non esisteva il Campo Roja gestito dalla Croce Rossa. A maggio, le persone accolte erano già 180 – uomini, donne e minori –; dal mese di giugno, i numeri hanno subito un’impennata: «Abbiamo dato da mangiare anche a 1000 persone», ricorda don Rito. Dalla metà di luglio, con l’apertura del Campo Roja, dal sacerdote sono rimasti solo donne e minori, mentre gli uomini sono stati trasferiti nelle strutture della Croce Rossa. Oggi, un anno dopo, tanto è cambiato: da un lato, perché gli sbarchi sono fortemente diminuiti e con loro il numero di migranti sul territorio (circa 500, di cui 350 ospitati al Campo Roja); ma soprattutto perché un ordine della Prefettura ha messo fine all’esperienza della Chiesa di Sant’Antonio, per l’inadeguatezza degli spazi ad accogliere tante persone e per le proteste dei residenti del quartiere. Si teme, in particolare, che la disponibilità di don Rito possa diventare un fattore di attrazione per un numero sempre maggiore di persone. La sistemazione alla Chiesa delle Gianchette, spiega il sacerdote, assicurava a donne e bambini di evitare situazioni di promiscuità e consentiva loro di ricevere un’assistenza su misura, cosa che, a suo avviso, al Campo Roja difficilmente potrà accadere. La questione, in effetti, è controversa: perché è vero che, a seguito di alcuni lavori di adeguamento al Campo Roja predisposti dalla Prefettura, in alcuni momenti le strutture della Croce Rossa non hanno potuto accogliere tutti i migranti transitanti; ma da circa un mese, l’organizzazione ha avuto ordine di lasciare entrare tutti senza limiti di capienza. Nonostante ciò, numerosi migranti continuano a preferire il viadotto, convinti di poter in questo modo varcare il confine più agevolmente, senza dover lasciare ulteriori segni della propria presenza sul territorio.

La vicesindaca di Ventimiglia Silvia Sciarra non esita a definire l’opera di don Rito «umanamente bellissima e encomiabile», ma le istituzioni, spiega, hanno una responsabilità in più: quella di scongiurare tensioni nella comunità. Anche perché il quartiere delle Gianchette, dove si concentrano i tanti emigranti del Sud che, a partire dagli anni Sessanta, sono giunti a Ventimiglia, è popolato da persone che ogni mattina si alzano molto presto per lavorare: come si fa a ignorare la paura «delle donne che alle 5 del mattino vanno a prendere il treno», o le lamentele per i rumori? Un amministratore pubblico, afferma, non può farlo. Dalle parole della Vicesindaca emergono la fatica del compromesso e le difficoltà nel dialogo con le stesse associazioni. «Quello che vorrei», spiega, «è che tutti i volontari che hanno fatto tanto per l’esperienza delle Gianchette ora si mettano a disposizione al Campo Roja». Un campo che il Comune ha da sempre voluto aperto alle associazioni del territorio, le quali però, dichiara Sciarra, «tendono a preferire l’intervento al di fuori, che sia la Chiesa delle Gianchette o il viadotto».

Ventimiglia, ci tiene a specificare, non è mai stata razzista, «neanche nei momenti più difficili». «Ma la cosa che la caratterizza, e sotto la quale è difficile leggere, è l’indifferenza». «Indifferenza» è anche il termine utilizzato da don Rito, secondo cui «la gran parte della popolazione» è composta da quelli per cui «basta non schierarsi». Altra cosa sono i politici, molti dei quali, afferma Sciarra, «gettano benzina sul fuoco». «Non si comincia una campagna elettorale sulle spalle di una città e di questi poveracci», lamenta. Anche perché, oltre alle passerelle e agli slogan, «avverto una grande distanza da parte della politica nazionale». Qui in Italia – e Ventimiglia ne è un esempio – l’immigrazione è un problema politico o, peggio, ideologico. «Alla riunione in Vaticano dei sindaci europei che hanno accolto, la cosa che mi ha colpita di più è che, nella maggior parte delle città tedesche, tutte le decisioni sull’immigrazione sono state prese dal Consiglio comunale all’unanimità», spiega. Qui in Italia è ancora un miraggio.

I prossimi passi? Ripartire dalle scuole, perché solo «l’educazione e la conoscenza ci salvano», afferma Sciarra, riecheggiando una massima che ispirò la vita e la morte di Peppino Impastato, giornalista ucciso dalla mafia. Ciò che si augura Don Rito, invece, è che «torniamo a essere più umani», un augurio che tante volte si fece Vittorio Arrigoni prima di morire nella striscia di Gaza dove aveva immolato la sua vita alla causa palestinese. Due messaggi intramontabili e attuali ancora oggi: oggi, a maggior ragione.