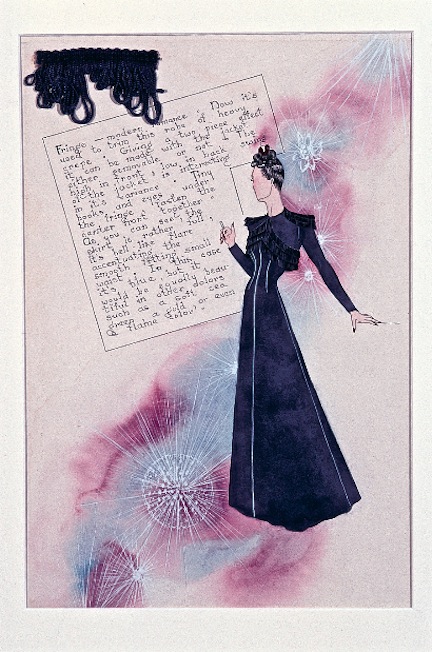

Mentre riordinavo i miei materiali di ricerca, ho ritrovato un saggio che ho scritto qualche anno fa e che è rimasto non pubblicato. È la storia di Nina Piscopo D’Amore (1917- 1994), italo americana di seconda generazione che aveva disegnato una collezione di abiti da casa nel suo progetto di laurea presso una scuola di design. Il progetto si intitolava: L’ arte di ricevere (1939). La collezione è composta di 11 figurini con descrizioni e campioni di stoffe per ogni modello e un saggio che discute la collezione.

Courtesy of B. Amore

È stato un vero piacere tuffarmi in questo lavoro di Nina Piscopo. E così ho pensato di condividere alcune delle idee contenute nel mio saggio di qualche anno fa. In realtà i suoi abiti da casa, con cui le donne si vestivano per ricevere gli ospiti a cena, sono molto glamorous per i nostri occhi .

Piscopo era cresciuta nella zona di Boston, si era diplomata alla Massachusetts School of Art. L’accesso a un'istruzione superiore non era comune tra gli immigrati italiani di quei tempi e soprattutto per le donne. E Nina approfittò al meglio di questa opportunità. Madre di quattro figli e attiva come assistente sociale nelle istituzioni che si occupavano di immigrati, Nina visse una vita piena e straordinaria

Il vestito, come lo descrive Nina nella sua collezione, è un'esperienza vissuta all’interno di uno spazio, quello della società americana alla fine degli anni Trenta, e luogo, la casa. Per Nina questi due spazi che definiscono il pubblico e il privato non sono mai separati dalla pratica sociale. Il suo lavoro può essere meglio compreso nel contesto della sua famiglia e la storia conservata dai suoi componenti che si materializza attraverso fotografie e oggetti e persino pezzi di stoffa rimasti dalla manifattura degli abiti. La madre di Nina era una sarta. Una potente linea femminile sembra essersi conservata e re-inscritta nel presente, esibita in una lingua che raccoglie segni visivi e verbali che attraversano il tempo e lo spazio portando l’Italia e l’America in un dialogo costante.

Courtesy of B. Amore

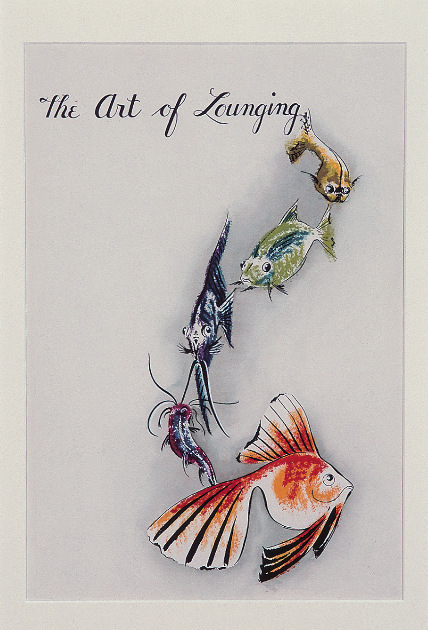

Il mio primo incontro con la vita di Nina Piscopo è stato attraverso varie mostre e un libro An Italian American Odyssey: Life Line—filo della vita, Through Ellis Island and Beyond dell’artista multimediale B. Amore, la figlia di Nina. Infatti B. Amore, in una delle sue installazioni, inserisce in primo piano un copriletto tessuto e decorato dalla sua bisnonna per simboleggiare l’oceano. Sula coperta inserisce dei ferri, utensili di lavoro e asce per simulare tutti quei lavoratori che popolavano le navi che attraversavano l’Atlantico portando migliaia di immigrati italiani nella terra promessa. Questo lavoro era integrato al lavoro domestico delle donne. E’ interressante che nella collezione di Nina ci sia il costante motivo dei pesci e del mare, un mare che congiunge il presente con il passato.

Il lavoro delle donne qui sembra essere sempre in dialogo con un passato e con il loro ruolo di custodi della memoria, nel loro conservare e curare gli oggetti di famiglia o quelli realizzati dalle madri. È interessante notare come nella collezione di Nina The Art of Lounging si possano rintracciare alcuni nessi con la sua tradizione di famiglia insieme alla scoperta del suo senso di stile. La parola filo e la sua immagine sembrano essere cruciali nel raccontare la storia di Nina e i suoi legami con il passato e le future generazioni di donne. Nina si vuole avvicinare a sua madre Concettina per cui, come ricorda B. Amore, “cucire non era solo una fonte di guadagno ma era un modo di vivere. Quando si sedeva a cucire il mondo sembrava fosse in ordine”.

Courtesy of B. Amore

Per Concettina, come per molte donne della sua generazione, cucire era un atto creativo, un lavoro che restituiva identità. Infatti, molti immigrati italiani nonostante fossero di origine modesta, tenevano molto alla loro apparenza, a vestirsi bene la domenica o per i riti ufficiali di famiglia. Guardando alcuni vecchi ritratti possiamo renderci conto di come, per gli immigrati italiani, vestire bene e in maniera ordinata fosse motivo di orgoglio e interrompeva la routine quotidiana del lavoro. La maggior parte delle volte, erano le donne della famiglia che erano in grado di cucire quegli abiti della domenica e assicurarsi che i vari membri della famiglia potessero apparire al meglio. Per loro questa era un modo per mantenere in vita la tradizione italiana.

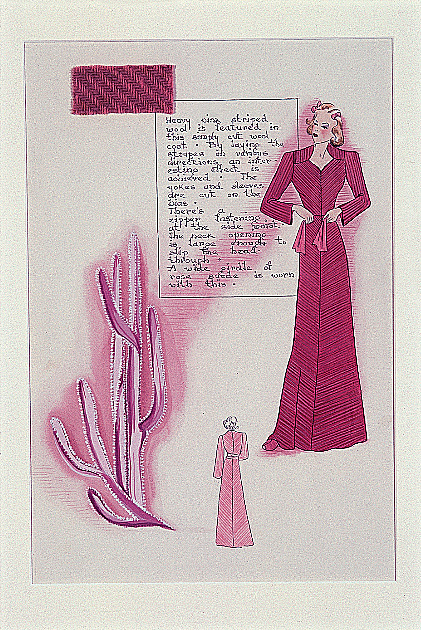

I disegni di Nina portano i segni di questa intricata sensibilità culturale. I suoi modelli sono una varietà di una sorta di vestaglie da casa ma con un accento quasi da abito da sera in cui si vede anche l’ influenza del cinema. Infatti i disegni di Nina richiamano la versatilità di un vestito camicia piuttosto elegante che può cambiare a seconda degli accessori e dei dettagli del modello. Negli ultimi anni il genere di vestito allacciato sul davanti come una vestaglietta ha riguadagnato una grande popolarità ed è considerato il simbolo dello stile innovativo di Diane Von Fürstenberg. Nina, nella sua collezione del '39, rende questo stile di abito da casa chic e ricercato.

Viene da chiedersi in che maniera Nina combini il suo background culturale con i suoi modelli. Certamente nella sua collezione combina eleganza e comfort, due fattori che più tardi caratterizzeranno la moda italiana, specialmente nel mercato anglo-americano. Sarà infatti questa combinazione di eleganza e semplicità, chic, una sorta di sartoriale “sprezzatura”, che diventerà il marchio distintivo del made in Italy quando sarà lanciato nel mondo negli anni Cinquanta.

Grazie a B. Amore e alle belle conversazioni di alcuni anni fa.