Il lavoro nobilita, ma solo se è coerente con i nostri valori. In caso contrario, meglio licenziarsi.

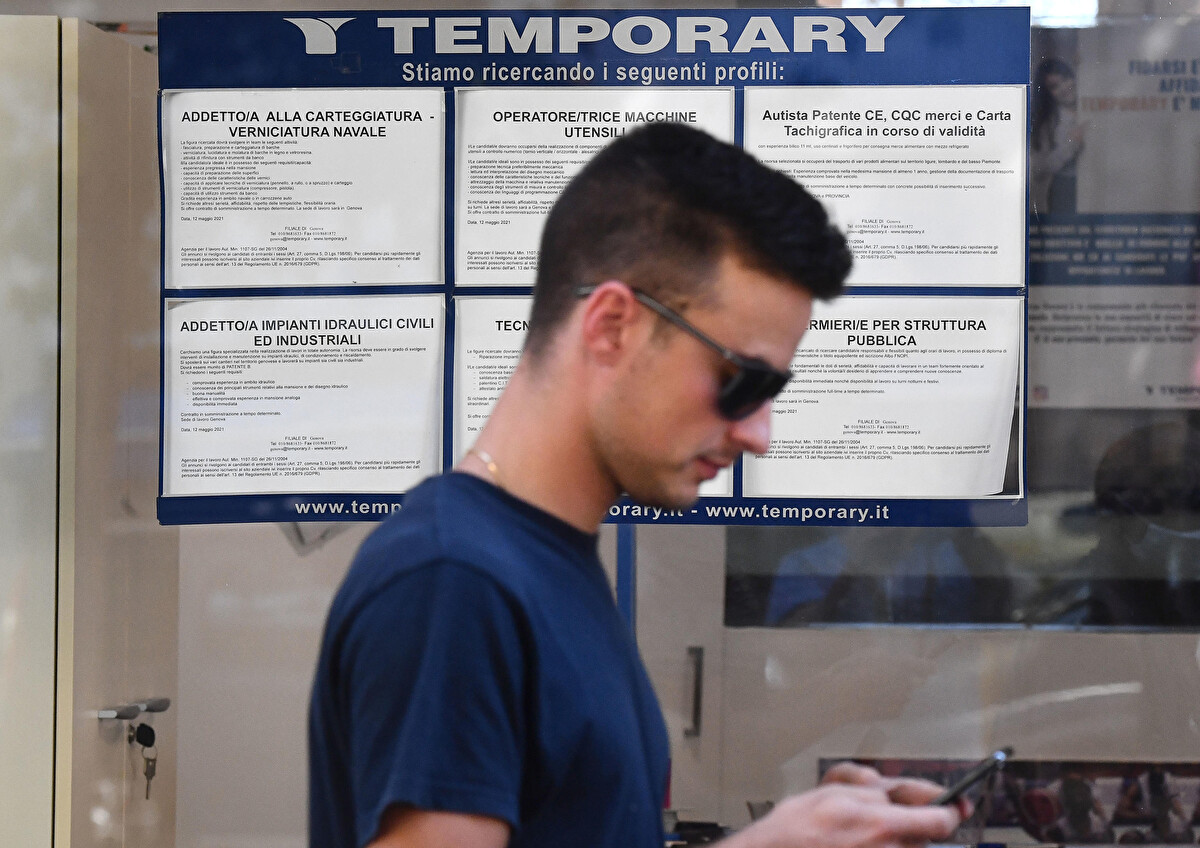

Così, dopo il fenomeno delle “grandi dimissioni” e delle “dimissioni silenziose”, innescate dalla pandemia, il 2023 è stato definito l’anno delle “dimissioni di coscienza” (conscious quitting) o addirittura delle dimissioni a favore del clima (climate quitting). I protagonisti di questa nuova ondata sono soprattutto i giovani nati a cavallo del nuovo secolo, dalla generazione Z in poi, ma il fenomeno tocca anche i lavoratori più navigati.

Il primo a esaminare la questione a fondo è stato Paul Polman, ex amministratore delegato di Unilever, in uno studio intitolato “From quiet quitting to conscious quitting“.

“Stiamo vivendo un momento senza precedenti nella storia umana, un momento di ‘permacrisi’, in cui pandemie, guerre, emergenza climatica, turbolenze economiche e divisioni sociali minacciano, a vari livelli, la nostra stabilità e il nostro futuro. I lavoratori più giovani sono molto preoccupati per il mondo che erediteranno. Non dovrebbe sorprendere il fatto che molti vogliano dedicare il proprio tempo e il proprio talento alle aziende che si stanno impegnando per essere parte della soluzione. O che siano disposti a licenziarsi quando le loro aziende li deludono”, commenta Polman, che è basato a Londra ma è cresciuto in Olanda ed è di casa ai piani alti delle multinazionali europee.

Lo studio condotto dal suo team intervistando 4.000 lavoratori americani e britannici rivela l’entità delle “dimissioni di coscienza”: un dipendente su due si dice pronto a lasciare il posto di lavoro se i valori dell’azienda non sono in linea con i propri (45% in Regno Unito, 51% negli Usa). Una dichiarazione d’intenti che non è solo teorica, visto che un terzo degli intervistati si è già dimesso in passato a causa di un conflitto di valori (35% sia in Regno Unito che in Usa). I giovani sono ancora più inclini a tagliare i ponti: oltre quattro su dieci della generazione Z e dei Millennials dichiarano di aver già abbandonato un incarico per motivi etici (44% in Regno Unito, 48% negli Usa).

Le dimissioni “di coscienza” sono diffuse anche fra i lavoratori del Vecchio Continente: secondo un sondaggio Odoxa per Oracle, un lavoratore europeo su quattro afferma che potrebbe dimettersi dal proprio incarico per entrare in un’azienda più in linea con i propri valori. Una percentuale che potrebbe anche essere riduttiva rispetto alla realtà: secondo uno studio pubblicato quest’anno dalla Banca europea per gli investimenti, il 62% degli europei considera importante che il proprio datore di lavoro dia priorità allo sviluppo sostenibile. E i nuovi entranti nel mercato del lavoro, la generazione Z, sono particolarmente sensibili a questo argomento. Sempre secondo la Bei, il 76% degli europei tra i 20 ei 29 anni afferma che lo sviluppo sostenibile è un fattore importante, addirittura decisivo (24%) nella scelta del proprio datore di lavoro.

La volontà di dare un senso alla propria attività lavorativa si rivela dunque come uno dei fattori trainanti che alimentano l’ondata dei dimissioni volontarie, l’aumento del turnover e le difficoltà di reclutamento caratteristiche del periodo post-crisi sanitaria. Un trend confermato anche dalla proliferazione di piattaforme come jobsforgood.io, dogoodjobs.co.nz, 80000hours.org (riferito al numero di ore spese al lavoro in una vita media), che aiutano a trovare degli impieghi con un impatto positivo, sociale e ambientale. Per non parlare delle società di cacciatori di teste specializzate in questo tipo di professioni. E se ne occupano anche i filosofi: sul forum del Centre for Effective Altruism di Oxford, ad esempio, la scelta di un lavoro che abbia un impatto positivo sulla società e sul pianeta è indicata come la più importante da operare nella vita, superiore a qualsiasi altra azione altruistica, dal volontariato alla filantropia.

Fra le motivazioni più comuni alla base delle preoccupazioni etiche nella scelta del lavoro c’è l’acuirsi della crisi ambientale e climatica. Dal sondaggio della Ber risulta che il 67% degli europei ha paura del futuro. Questa eco-ansia spiega perché i dipendenti non desiderano più investire se stessi in attività percepite come dannose per l’ambiente o inutili. La crisi sanitaria sembra aver svolto un ruolo catalizzatore, dando alle persone il tempo di riflettere sul posto occupato dal lavoro nella loro vita, sulla loro utilità sociale e sulle questioni ambientali e climatiche. Non a caso, le “dimissioni climatiche” sono più diffuse fra i giovani, la fascia di popolazione più preoccupata dalla crisi climatica e ambientale, che al tempo stesso beneficia di una maggiore mobilità nel mercato del lavoro.

Le “dimissioni di coscienza” sono anche associate alla sofferenza psicologica causata da questo tipo di conflitti interiori, che possono influire sulla salute fisica e mentale dei dipendenti. Per chi si trova di fronte a conflitti etici o a un sentimento di inutilità, le dimissioni possono quindi essere un modo per sfuggire al burn-out, i cui numeri stanno esplodendo.