È Winston Zeddmore ancora ricoperto di schiuma che, alzando le braccia al cielo, pronuncia – a nome di tutti – una appassionata dichiarazione d’amore per la città di New York. Alle sue spalle, su Central Park West, riconosciamo un edificio Art Decò appena devastato (spoiler alert!) da un’inversione protonica totale che ha posto fine alla “massiccia turbolenza ectoplasmatica di classe sette” che minacciava di distruggere la nostra dimensione.

Siete smarriti? Vi tranquillizziamo subito: stiamo parlando di Ghostbusters, il film culto del 1984, di cui abbiamo appena raccontato il memorabile epilogo (certi che ci sarà perdonato lo spoiler). Se vi state chiedendo il motivo di questo amarcord nella nostra infanzia vi rispondiamo subito. Premesso che chi scrive non fa mistero di provare per questo argomento una sorta di venerazione, abbiamo pensato di approfittare dell’uscita del nuovo capitolo della saga, il terzo, nelle sale proprio in questi giorni, per inoltrarci in una riflessione sul tema. No, non vogliamo parlare della pellicola in sé, quanto piuttosto della sua cornice, New York che può essere definita a buon diritto la co-protagonista della storia e che, in questi trentadue anni di caccia ai fantasmi, è cambiata parecchio. Ma cambiata come?

La risposta è tutt’altro che semplice. I primi due film, Ghostbuster e Ghostbuster II, risalgono rispettivamente al 1984 e al 1989 e seguono una propria storia mentre l’omonimo film del 2016 è da considerarsi a tutti gli effetti un reboot, termine attuale per indicare un episodio che interrompe l’ideale continuità della saga, azzerandone lo sviluppo e riprendendola dall’inizio. Insomma una sorta di “nuova versione” dell’originale. Alla luce di ciò, oltre a tutta una serie di inevitabili rimandi confezionati ad uso e consumo dei fan, possiamo per prima cosa constatare che il vero filo conduttore di questi tre decenni è senz’altro New York, un luogo mitico, che ha attraversato questi anni cambiando ed evolvendosi talvolta anche in modo drammatico.

In principio fu la Public Library

Riavvolgiamo per un attimo il nastro, in questo caso è d’obbligo il VHS, e torniamo al principio di tutto. Un inquietante tema musicale ci introduce ad una ripresa del fregio neoclassico della New York Public Library. Si tratta di uno degli edifici simbolo della città, affacciato su Fifth Avenue, che risale ai primi del Novecento e il cui progetto porta la firma dello duo Carrère & Hastings. A questo punto una panoramica ci mostra l’ingresso, soffermandosi per alcuni istanti su uno dei leoni di pietra che ne presidiano la scalinata.

Sarà infatti proprio nei depositi sotterranei di questo edificio che verrà avvistato per la prima volta “un torso di consistenza vaporosa in fluttuazione libera”. Pochi fotogrammi dopo, la leggendaria canzone di Ray Parker Jr. e il mitico logo, cioè due pietre miliari della cultura pop di quel decennio, appaiono sullo schermo. Sono trascorsi appena due minuti e mezzo ma è già a pieno titolo un pezzo di storia del cinema e di questa città.

New York non è New York

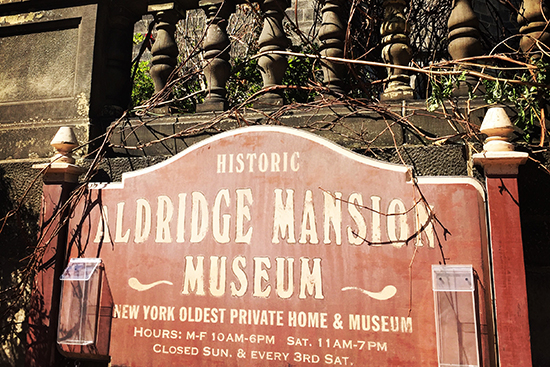

Certo, immedesimandosi per un attimo nei panni di Paul Feig, il regista del nuovo film, era piuttosto complicato escogitare qualcosa anche solo vagamente d’effetto… e così Feig deve aver deciso di non inventare nulla ma muoversi sulla falsa riga del passato. In questo modo, con un sforzo davvero minimo, la trama ricalca inequivocabilmente quella inventata trent’anni prima dal duo Dan Aykroyd-Harold Ramis con, al posto della Public Library la Aldridge Mansion, che ci viene presentata come una lussuosissima residenza signorile ottocentesca, l’unica integralmente conservata di tutta la città.

Ecco bastano pochi secondi di film allora per accorgersi della prima grande differenza rispetto al passato. Se andiamo infatti a ricercare questa splendida costruzione non la troviamo da nessuna parte. Effettivamente non solo il nome è frutto della fantasia degli sceneggiatori ma persino l’edificio in realtà non esiste. O meglio, non esiste a New York dal momento che si tratta del Boston University Castle, una dimora in stile Tudor costruita alla fine dell’Ottocento nella città del Massachusetts.

Un po’ come avviene con molte altre location, anch’esse ricostruite nella Puritane City. Tra queste persino le newyorchesissime stazioni della metropolitana o l’Hotel Mercado, un gioiello anni Trenta, che nel film sembra dominare, in modo piuttosto improbabile, niente meno che Times Square. Anche in questo caso si tratta di pura finzione.

La Grande Mela continua dunque a essere ancora protagonista attraverso queste ambientazioni suggestive ma si tratta, stavolta, di un’approssimazione che, seppur ineccepibile e assolutamente verosimile, rimane comunque falsa e pretestuosa. Per carità si tratta sempre di cinema e la storia della settima arte è costellata di ricostruzioni immaginarie, basti pensare all’intera opera di maestri come Fellini in cui solitamente le scenografie ricreavano nei teatri di posa luoghi esistenti, talmente ben fatti da farli sembrare più autentici di quelli originali. Ma la vera New York dov’è?

La lotta collettiva

In questo caso c’è di più, anzi sfortunatamente c’è di meno. I primi due film, quelli degli anni Ottanta, non si limitavano infatti a riprendere luoghi simbolo per sottolineare l’ambientazione ma li celebravano uno dopo l’altro in un ritratto corale di una New York che, ai nostri occhi di bambini, assumeva quasi sembianze oniriche. La città di allora era molto diversa da quella di oggi e con lei era molto diverso lo spirito dei suoi abitanti. Quella città era una metropoli reduce dall’oblio degli anni precedenti, che cercava di mettersi alle spalle la violenza e il degrado della seconda metà degli anni Settanta. Era soprattutto una città nella quale gli abitanti stessi avevano voglia di credere.

Non era dunque sorprendente che in quei film i newyorchesi partecipassero, incoraggiando continuamente i quattro acchiappafantasmi che, armati di trappole e zaini protonici, difendevano Manhattan. Addirittura in Ghostbuster II, Peter Venkman e soci scomodarono Lady Liberty in persona costringendola a lasciare il suo piedistallo di pietra all’imbocco della baia per farsi una passeggiata tra le strade di Midtown con lo scopo di risvegliare l’entusiasmo della gente contro il malvagio Vigo. Insomma la battaglia era combattuta allora non solo da quattro scienziati strampalati ma da tutta la città, al contrario di ciò che vediamo invece nel film del 2016.

Di questo spirito di solidarietà e del fervente senso di appartenenza non c’è dunque più traccia oggi. Anzi quando compare Times Square, simbolico centro nevralgico non solo della vita cittadina ma anche dell’invasione di fantasmi, questa ci viene riproposta da Feig praticamente vuota: niente più di un crocevia urbano illuminato dai neon delle pubblicità e invaso da enormi fantasmi. Insomma la città sembra stavolta nascondersi per lasciare spazio al virtuosismo digitale col quale sono stati creati i nuovi ectoplasmi.

Una nuova giungla

New York, quella autentica, torna protagonista del nuovo film solo nelle splendide panoramiche del suo inconfondibile skyline. Se paragoniamo queste inquadrature a quelle degli anni Ottanta ci rendiamo immediatamente conto di quanto questa città, oltre a non dormire mai, non smetta nemmeno di costruire nuovi grattacieli. Queste immagini danno la misura dei cambiamenti che abbiamo osservato qui negli ultimi trent’anni.

Il frenetico dinamismo verticale al quale abbiamo assistito rende oggi il confronto quasi impossibile: i pochi riferimenti di allora sopravvissuti a questo processo si confondono ora in una nuova, caotica, giungla di edifici. Nell’odierna Midtown, l’Empire State Building, il Chrysler e il Rockefeller Center sono ormai attorniati da nuovi, eccentrici, simboli. Possiamo così riconoscere il numero 4 di Times Square, sormontato dal gigantesco marchio luminoso di H&M o l’inconfondibile grattacielo al 432 di Park Avenue, un’esilissima torre per costosissimi appartamenti, progettata nel 2014 da Rafael Viñoly, che ha fatto storcere il naso a molti.

Priced Out

Se poi ci dirigiamo verso Lower Manhattan le cose si fanno sensibilmente più complesse. Nel 1984 le protagoniste indiscusse qui erano le Torri Gemelle che oggi sono sostituite dall’assai meno iconica Freedom Tower; proprio questo nuovo grattacielo renderà omaggio nel finale alle quattro acchiappafantasmi.

Non lontano da Ground Zero, a Tribeca, si trova la Hook & Ladder 8, la stazione dei vigili del fuoco che nei due vecchi film è la “base” dei Ghostbuster. Oggi è considerata una vera e propria cattedrale che celebra l’imperitura adolescenza di una generazione ed è quindi meta, giornalmente, di un vero e proprio pellegrinaggio; sfortunatamente solo pochi di coloro che la fotografano adesso sanno che la mattina dell’11 settembre 2001 fu proprio da questa caserma che partirono le prime squadre di vigili del fuoco per accorrere al vicino World Trade Center e che proprio da quell’inferno non fecero mai più ritorno.

Immancabilmente questo luogo fa la comparsa anche nel nuovo film di Feig; Anche stavolta le acchiappafantasmi, alla ricerca di un edificio per svolgere la loro attività, si imbattono nella Fire Station ma, a differenza del passato, sono costrette a rinunciarvi per colpa dell’affitto da capogiro: ben 21.000 dollari al mese.

L’ennesimo omaggio per i fan ma anche, come ha ipotizzato Alexandra Schwartz in uno splendido articolo sul New Yorker, un chiara dimostrazione della gentrificazione che caratterizza, da sempre, New York. E pensare che nel 1984 Egon Spengler (uno dei componenti del team di acchiappafantasmi originale, interpretato da Harold Ramis) ritenesse che l’edificio avrebbe dovuto essere evacuato a causa di un grave logoramento di tutte le strutture portanti, che gli impianti idrici ed elettrici fossero del tutto inadeguati alle loro esigenze e che il circondario sembrasse una zona smilitarizzata. Poi però l’entusiasmo di Ray per la pertica funzionante che vi era all’interno convinse tutti che quel posto sarebbe stato perfetto. Non si sbagliavano.