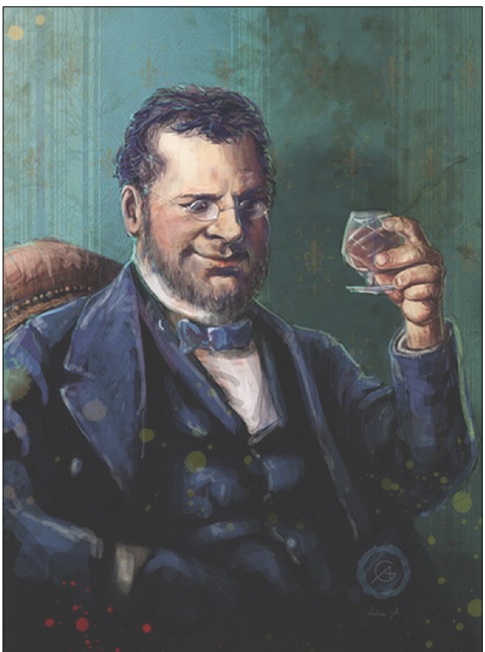

Camillo Benso plaudì alla notizia nel suo palazzo in stile barocco piemontese progettato da Gian Giacomo Plantery, sorseggiando il suo “bicerin” (gustosa bevanda composta da una mescolanza di caffè, cioccolato e fior di latte) storica bevanda calda e analcolica, tipica di Torino.

Giuseppe Garibaldi condivise il momento storico pasteggiando con pesto e minestrone conditi con ottimo olio extra-vergine prodotto dal fratello Felice nelle terre pugliesi. Vittorio Emanuele II festeggiò l’acclamazione a Re d’Italia gustando la polenta con la lepre e innaffiando il tutto con un buon bicchiere di Barbera.

Se la data del 17 marzo 1861 è diventata la pietra miliare della nascita del Regno d’Italia, ognuno dei suoi principali protagonisti la visse attingendo alle proprie tradizioni alimentari e colorando la neonata Italia con la tavolozza di una offerta eno-gastronomica quanto mai variegata. Perché se l’unità politica arrivò nella primavera del 1861, quella del gusto ancora oggi resiste alla globalizzazione peninsulare, offrendo ai palati una straordinaria varietà di ricette che esprimono sulla tavola la millenaria storia delle popolazioni che hanno dato vita al caleidoscopio umano chiamato Italia.

Per chi viaggia lungo lo Stivale le offerte culinarie assumono colori, odori e sapori diversi attingendo a una storia che non ha mai voluto essere unificata: la storia del gusto italiano. Cucina dal sapore mediterraneo, cucina alpina, cucina agro-pastorale e marinara potrebbero rappresentare una prima grande differenziazione nella proposta gastronomica italiana ma non disegnano nei particolari la straordinaria offerta di una terra che ospita olivi millenari e secolari castagni, coltivazioni di grano e di riso, produzioni casearie nei pascoli montani e nelle pianure campane. E basterebbe soltanto seguire il percorso dei Mille guidati da Giuseppe Garibaldi e il parallelo cammino intrapreso da Vittorio Emanuele II per incontrare il generale a Teano, per intuire lo straordinario scenario del gusto italiano. La spedizione dei Mille sbarcò a Marsala che già da trenta anni era diventata, sotto la sapiente regia della famiglia Florio, capitale indiscussa del vino liquoroso apprezzato in tutto il mondo. Il Marsala, vino DOC, viene prodotto in tutta la provincia di Trapani e originariamente veniva invecchiato con il metodo tradizionale denominato “in perpetuum” ovvero rabboccando le botti che contenevano una parte del vino consumato durante l’anno con il vino di nuova produzione, in maniera da conservarne le caratteristiche. I soldati vestiti di rosso, attraversando lo stretto di Messina e inoltrandosi nel territorio calabrese scoprirono lo squisito sapore del caciocavallo silano, del capocollo, della soppressata e della nduja, dei torroni ripieni di morbida pasta di mandorla e tra una marcia forzata e l’altra vennero dissetati con il vino passito di Greco di Bianco.

Nelle terre campane l’armata garibaldina attinse alla grande tradizione gastronomica di quella che allora veniva chiamata Terra di Lavoro (una grande area che comprendeva gran parte delle attuali province di Caserta e Latina). Sulla tavola della truppa probabilmente finirono la zuppa di cardo di Sessa Aurunca, le mozzarelle prodotte dalle bufale al pascolo nella pianura, o le fette di “conciato romano” considerato il più antico formaggio italiano e risalente alla civiltà sannitica. Agli ufficiali venne servito il “pelatello” (maiale nero allevato allo stato brado) e un piatto di ziti ripieni o di “laine” (tagliolini larghi fatti a mano) il tutto innaffiato dal Falerno, un vino DOC leggendario, ottenuto da uve Aglianico e Piedirosso, decantato dai poeti della classicità. A centinaia di chilometri di distanza, Vittorio Emanuele II di Savoia si mise in marcia per arrivare all’appuntamento con Garibaldi al comando dell’esercito piemontese. Le sue truppe invasero l’Umbria e le Marche ma durante il tragitto incontrarono numerose testimonianze della gastronomia locale.

I soldati piemontesi furono rifocillati in Lombardia con la crescenza o stracchino (prodotto nel periodo in cui le vacche scendevano a valle dall’alpeggio ed erano quindi vacche “stracche”) e il Gorgonzola (che rappresenta uno dei presìdi più importanti del Made in Italy gastronomico), mentre in Emilia Romagna assaporarono i formaggi Grana e Parmigiano, la Coppia ferrarese (pane tipico), Bondiola, salama da sugo, i cappellacci di zucca, il pampepato, le acqua delle marinate, anguilla marinata di Comacchio. La Toscana li accolse con la carne della Valchianina, il Montepulciano, il Vin santo, l’olio d’oliva delle colline chianine (IGP e DOP dal 1998) e il Trebbiano di Montecarlo (di casa nelle mense papali e in quella dei Savoia). L’armata che attraversò le Marche per annetterle al nascente Regno, imparò ad apprezzare le olive e il fritto al l’ascolana (costolette di agnello, carciofi, olive ascolane e crema fritta) e l’oliva in salamoia) e il Chichì ripieno (una focaccia riempita con tonno, alici, capperi e peperoni tritati), il tutto accompagnato dai vini Falerio dei Colli ascolani e Rosso Piceno Pecorino. Il tartufo (Bianchetto, Scorzone,Tartufo Bianco e Tartufo Nero), la Crescia, il Brustengolo (dolce povero fatto con farina di mais), Castagnole (dolcetti composti da uova, zucchero, lievito, farina e strutto, con l’aggiunta di miele e mistrà), Ciaramicola (tipico dolce pasquale), Cresciole di Ciccioli, Mostaccioli (biscotti fatti durante il periodo di vendemmia), Attorta (dolce di pasta sfoglia ripiena di mele e altri ingredienti), sfamarono infine le truppe di passaggio nell’Umbria per incontrare i garibaldini alle porte di Caserta e scrivere la prima pagina del Regno d’Italia. Nel Piemonte che si apprestava a ospitare la prima capitale del Regno d’Italia, Camillo Benso non poté dare il suo straordinario contributo. Il conte di Cavour morì infatti soltanto tre mesi dopo l’unità d’Italia portando con sé anche uno straordinario patrimonio eno-gastronomico. Grande appassionato di cucina, Camillo Benso usò al meglio la diplomazia della tavola imbandita. Molti ambasciatori e uomini di corti europee conobbero il vino Barolo grazie ai regali del Conte. Convinto assertore delle virtù diplomatiche del cibo, Benso produsse nelle sue tenute di Grinzane un vino di qualità tale da competere con i prestigiosi Bordeaux e Borgogna. Appassionatosi all’agricoltura il conte apportò molte innovazioni all’agricoltura piemontese, contrastando il pensiero degli scettici.

Promosse la rotazione delle colture, l’uso dei concimi come il guano, l’allevamento di nuove razze di bestiame, la fondazione di una società di irrigazione, la sperimentazione di macchine agricole di provenienza inglese. Il conte piemontese non visse abbastanza per insegnare al resto d’Italia qual era la strada per scoprire il vero oro italiano. Il nome Cavour echeggia però in numerose ricette dell’alta gastronomia italiana: un segno indelebile per ricordare il primo promotore del marketing territoriale.