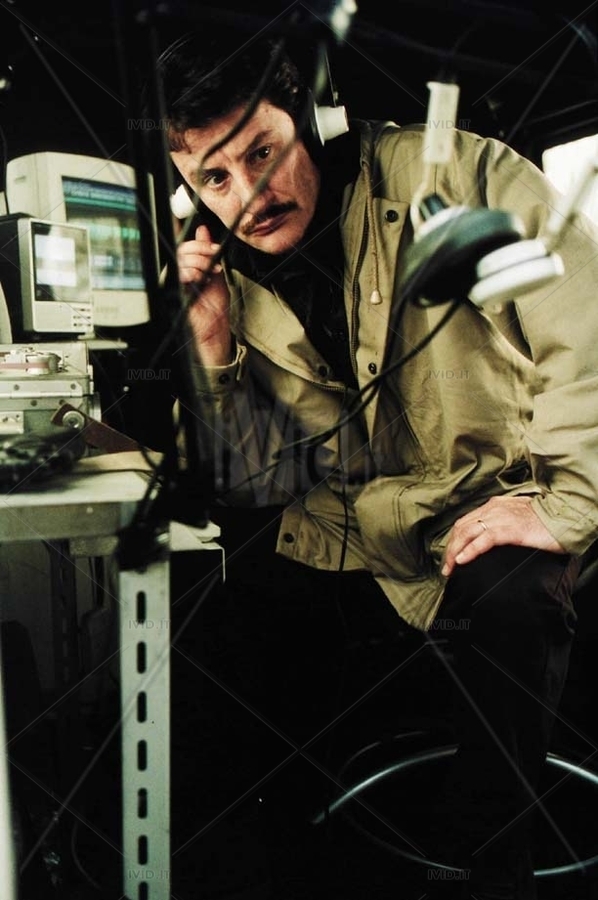

Abbiamo conversato con Giorgio Tirabassi, uno degli attori italiani che ha interpretato vari eroi civili come Paolo Borsellino e Libero Grassi. Ci ha raccontato la sua storia e il suo vissuto: i suoi inizi e l’importanza, nella sua vita, di un film come “Paolo Borsellino”. E poi le problematiche nel riuscire a diventare attore. Tirabassi ha regalato a noi tutti un racconto dal quale si evince la sua grande umanità, semplicità ed umiltà; delle qualità che oggi sono spesso rare in un attore. Invece Giorgio ha subito accettato di parlare con noi spiegandoci tanti risvolti della sua vita privata e da attore.

Tu sei nato attore di teatro con Gigi Proietti, poi serie tv, cinema, teatro e una grande passione per la chitarra gitana, che ti ha portato a formare un quartetto, insomma sei eclettico, ti diletti anche in stornelli. Ami il jazz manouche, in cui si alternano momenti romantici e malinconici, pezzi virtuosi e rari. Ma in cosa ti riconosci di più?

“Devo dire che da quando ho cominciato a inserire la musica in maniera pseudo-professionale, ho cominciato a riconoscermi più in questa cosa. Pure il film che ho appena girato da regista l’ho scritto io. La mia vena è più creativa, poi per ragioni professionali faccio anche il lavoro dell’attore, e quindi in base ai copioni recito, però il solo lavoro di attore mi sta un po’ stretto. Perché, come tutti gli attori che lasciano qualcosa in più, io mi ispiro molto agli attori autori, come Manfredi. Sono gli attori che nel personaggio mettono qualcosina in più che è anche il testo, quindi hanno anche una certa creatività. Se fai la fiction, lavori anche 10 ore al giorno tutti i giorni per dieci mesi l’anno (come capitava per Distretto di Polizia) quindi cominci a diventare una specie di macchina, e lì quindi non sempre è possibile inserire la tua creatività, però impari il mestiere, e così è stato per me. E infatti quella esperienza mi ha spinto anche a fare una regia di un cortometraggio, perché volevo anche io fare il regista, perché vedevo come funzionava. E mi piaceva molto, mi piace tutt’ora, quindi ho tentato anche la regia”.

Hai avuto vari premi per quel cortometraggio “Non dire gatto”

“Ne ho vinti molti, compreso anche il David, poi abbiamo anche vinto a Montpellier, abbiamo quasi sempre vinto il premio del pubblico, una bellissima esperienza. Il cortometraggio, che costò 30 milioni delle vecchie lire, e ne guadagnò 31, e credo che sia uno dei pochi che è riuscito a guadagnare, perché vincemmo vari premi a Bergamo, qualcosa come 18 milioni. In genere nei corti se vinci hai un piatto d’argento inutile, invece quelli davano i soldi. Facevo anche Distretto di Polizia e allora non c’era proprio altro tempo per fare altre cose. Quando poi ho deciso di allontanarmi dalla televisione fatta in quel modo, che era troppo impegnativa perché non riuscivo a fare teatro né altro, ho deciso di scrivere un film che è rimasto nella libreria per quasi 10 anni. Tentavo di metterlo su ma per un motivo o per un altro è sempre saltato e poi ci sono riuscito, di recente”.

E il titolo?

“Si chiama “Il grande salto”, è un film che faccio con Ricky Memphis, siamo noi due, che interpretiamo dei rapinatori, sotto forma di commedia”.

Sei tornato all’amicizia con Memphis, dai tempi di Distretto?

“Si all’amicizia, ma anche alla grande intesa, oltre che umana, anche artistica. C’eravamo trovati con un film di Marco Risi, il Branco, e subito dopo ci fu, sempre con Risi, L’ultimo capodanno”.

Quindi hai avuto anche registi eccezionali che ti hanno diretto

“Beh sì: Scola, Mazzacurati, Marco Tullio Giordana, Ascanio il quale non è un nome notissimo in ambito cinematografico, ma è uno che ha l’approccio al cinema in maniera sana, quindi anche quel tipo di collaborazione è servita molto, in particolare a capire come lui girava la sua opera prima che fu il film La pecora nera”.

Ma da ragazzino già immaginavi quello che volevi fare? Avevi già le idee chiare?

“Diciamo che sicuramente già covava qualcosa perché io andavo al cinema, vivevo queste esperienze folgoranti, il western di Sergio Leone, i film americani, quelli d’avventura, poi tornavo a casa e rifacevo tutto il film. Quindi c’era sicuramente questa attitudine, però io balbettavo tantissimo da ragazzino e quindi c’era sempre un grosso blocco”.

E come lo hai superato? Perché anni fa la balbuzie non era proprio facile per un ragazzino. Spesso veniva anche deriso dai compagni.

“Adesso è diverso perché c’è un centro balbuzie che funziona benissimo ed è all’avanguardia. Quando ero piccolo io mi davano il tranquillante, quindi c’era un approccio diverso, in più con la derisione. A quei tempi prendevano in giro quelli con gli occhiali, figurarsi un balbuziente”.

Quindi c’era una forma di bullismo all’epoca?

“Io ho sempre “subito” un bullismo bonario. Lo vedevo come una provocazione e la accettavo. Infatti facevo a cazzotti tutti i giorni, perché quando sei ragazzino e giochi a pallone sotto casa in un quartiere che non è proprio i Parioli, chiaramente cresci in quel modo. C’erano anche quelli che durante la partita dicevano: “Andiamo a togliere le ruote alla Cinquecento” e io non ci sono mai andato, certo se ci fossi andato avrei conosciuto persone di cui poi ho letto sui giornali che erano morte in una rapina”.

In quale zona di Roma sei nato?

“A Baldo degli Ubaldi, e precisamente nella parte dentro Valle Aurelia. Tra l’altro c’è una storia bellissima che varrebbe la pena raccontare, perché c’erano le fornaci in quella zona e nei primi del 1900: con il boom dell’edilizia del Regno Sabaudo, dei piemontesi vennero giù e cominciarono a costruire tanto. C’erano 13 fornaci che davano lavoro ad altrettanti “fornaciari” con le loro famiglie che venivano dal Nord e dal Sud, gente che si era stabilita a Roma, soprattutto veneti, da Padova c’era una forte comunità. Si formò una specie di borgo spontaneo, ovviamente abusivo perché era nelle terre di un marchese. Lì nacque la prima casa del popolo, dove lavoravano tutti quanti gratis, e anche la stessa osteria che fu aperta in quel momento non prendeva i soldi perché ogni tot di mesi il Conte Veschi riceveva i pagamenti dei clienti e pagava tutti mensilmente. In quella zona, verso il 1966, vennero costruiti dei gruppi di case popolari e nuovi palazzi e sotto c’era il campetto. Poi, lì intorno, iniziano a costruire intorno al 1966 i primi palazzi, e stavamo lì; mia madre è nata vicino piazza Farnese e mio padre a Borgo Pio, quindi provengo da quella zona”.

Ti senti borgataro?

“No, anche se conosco bene la borgata, noi stavamo a un km e mezzo da piazza San Pietro, quindi non c’era questa grande distanza, però in un luogo selvaggio com’era all’epoca la gente si ritrovò attorno le nuove costruzioni delle famiglie piccolo borghesi. I miei erano entrambi impiegati, quindi non è che avessimo un tenore di vita altissimo, ma c’era comunque il contrasto tra noi e i genitori di questi ragazzini con cui giocavo a pallone. Ad esempio c’era chi aveva il padre disoccupato o che stava in carcere. Vi erano questi due mondi a contatto, ed ho conosciuto bene anche quella parte di società, ma non andavo a togliere le ruote alla Cinquecento. Quando tornavo a casa avevo le mie cose e questo mi ha salvato molto. Io ho iniziato a suonare la chitarra a 14-15 anni ed è stata una folgorazione. Le cose più belle che ho fatto sono state giocare a pallone, suonare la chitarra e giocare coi soldatini quando ero piccolo. I momenti di fantasia migliore”.

La passione per la musica ti è nata da subito, chi avevi come punto di riferimento? Quello è il momento in cui c’erano i Beatles, i Rolling Stones…

“Tanto per cominciare io ho un fratello, più grande di me di 7 anni, che è un talento naturale. Lui suonava già la batteria, poi ha fatto il conservatorio. Ascoltava musica e suonava la batteria organizzandosi con pentole e cucchiai di legno, e quindi già da piccolo ascoltavo la musica. Anche i Beatles logicamente. Io ascoltavo tutto, diciamo che musicalmentesono cresciuto a 360° perché mio padre sentiva la musica popolare, e poi Claudio Villa, Sergio Bruni. Dunque sono cresciuto con questi e anche con i Pink Floyd, e poi i cantautori, l’impegno politico e quindi con la chitarra, le canzoni di De Gregori e di Edoardo Bennato.

Avevo anche l’armonica, il kazoo e la 12 corde, che comprai nel ‘75 e per prenderla ero andato a pulire una cantina in una zona di Roma a Monteverde, quindi coi proventi, che erano 120-150 mila lire, ci comprai una 12 corde come Bennato, di cui mi piaceva molto la ritmica. Poi nel corso degli anni cambiano i modelli, i riferimenti, con la musica sono andato avanti e quindi il blues, la bossanova, e poi il jazz che ho ascoltato da subito, dai 20 anni. Poi c’è stato il periodo della fusion, del funky, insomma sono sempre andato avanti fino a che ho deciso di mettermi a studiare un po’.

Gran parte della giornata la passavo studiando e quando mi sono sentito più pronto ho deciso di mettere in pratica ed espormi al pubblico. Ho iniziato con un disco di canzoni romane, perché nel corso degli anni ho sempre fatto una cernita di stornelli tra i più belli. Li ho rispolverati e ho deciso di offrirli come tradizione. Poi con l’influenza del jazz, della bossanova, degli arrangiamenti un po’ più jazzistici, vi sono queste serenate proposte con un gusto più raffinato”.

Hai anche suonato a Londra!

“A Londra però sono andato con un altro progetto che era quello su Django Reinhardt. Un’orchestra, Hot club Roma, mi ha chiesto di partecipare, perché in quel progetto funziona molto il quintetto, e adesso andiamo nei jazz club romani, quindi è divertimento ma associato anche un po’ a quello che è il mio lavoro.

Come attore hai interpretato molti ruoli. Molti sono eroi civili come Paolo Borsellino o Libero Grassi. Quanto ti è stato difficile interpretare dei ruoli come questi che spesso hanno un linguaggio (come quello palermitano ad esempio) diverso dal tuo? Come ti sei approcciato? Hai letto prima qualcosa?

“Innanzitutto le due cose sono diverse, perché Libero Grassi è un progetto che nasce 14 anni dopo il film di Tavarelli sul Giudice. Quando mi proposero Borsellino io avevo 40 anni e avevo anche un po’ paura della prova, l’aveva già interpretato Giancarlo Giannini e lì per lì ho detto no. Poi il produttore Valsecchi mi ha detto: “Guarda stai tranquillo, intanto pensaci…”.

E io ho cominciato a leggere le cose che aveva scritto Borsellino, a vedere anche i video. Ho fatto come si fa generalmente per interpretare qualcuno. Ma soprattutto volevo capire quel mondo, e quando sono entrato nel mondo di Paolo Borsellino è stato come quando leggi un autore a 25-30 anni e c’è un momento della tua vita dove le parole che leggi ti lasciano un segno. Quando lui parla di coraggio, quando dice che aveva paura, che è una cosa dell’uomo, che è giusto che ci sia, e che vicino ad essa bisogna accostare il proprio coraggio altrimenti vince la paura. Ecco quella è la cosa che va fatta, altrimenti vince sempre la paura, che è un aspetto naturale dell’uomo, ma è proprio per questo che l’uomo deve essere educato a vivere al meglio. Alla fine mi sono detto: ma se lui parla di coraggio da mettere vicino alla paura, proprio lui che sapeva di essere il bersaglio della mafia, forse per me che faccio una prova d’attore sarà molto meno importante, male che va non si fa male nessuno, mi faccio male io e la produzione. E quindi mi sono deciso ma è stata dura perché ero insicuro, avevo paura.

Poi, soprattutto, siamo entrati nel mondo familiare di Paolo Borsellino, attraverso la sceneggiatura che è tratta dalla biografia di Lucentini, quindi c’era un clima sul set in cui tutti quanti eravamo molto compenetrati. Abbiamo girato sempre con il groppo in gola. Con l’attrice che interpretava mia moglie Agnese, Daniela Giordano, stavamo sempre con gli occhi lucidi anche alle prove. Spesso le dicevo: “Aspetta un attimo altrimenti cominciamo a piangere e non ci riprendiamo più” perché dietro a ogni scena sapevamo già quale fosse l’epilogo. Anche nei sottointesi, nelle cose non dette, nel rapporto tra Paolo e Agnese, e quindi c’è stata una stranissima sensazione che ci ha accompagnato per tutto il film. Devo dire che secondo me Paolo lì ci mise una mano in testa perché obiettivamente c’erano sensazioni strane”.

Le scene furono girate anche a Palermo?

“Sì, certo, abbiamo girato tutti gli esterni e qualche interno a Palermo. A Roma gli altri interni. Di Palermo prendemmo persino l’aria e cercavamo di restituirla. Io sono romano, il regista Tavarelli è torinese, ma il cuore, in quelle settimane, lì ci portò tutti ad essere siciliani. E Palermo stessa ci accolse benissimo”.

Hai detto che si era instaurato un rapporto affettuoso con la famiglia

“Sì, perché ho avuto modo di conoscerla, all’inizio sul set c’erano Manfredi e Fiamma. Chiacchierammo un po’, poi con Manfredi ci siamo guardati negli occhi. Ci fu una specie di colpo di fulmine con tutti, soprattutto con Agnese e con Lucia. E’ stato come ritrovare una mamma, anche se io sono grande, ma sicuramente c’era un ambiente familiare. Come andare da una zia a cui vuoi molto bene, sempre con una certa discrezione. Impari a conoscere anche un certo tipo di palermitani che sono orgogliosi e dignitosissimi. Ma qui parliamo di persone veramente speciali.

Ci sono dei particolari episodi che ti ricordi con loro?

“Sì. Andai a casa loro. Andai sottobraccio insieme a loro a trovare Paolo al cimitero. Fummo a pranzo insieme, ci guardavamo negli occhi. Abbiamo avuto sempre dei toni molto affettuosi. Poi dopo ognuno è tornato alla sua vita di sempre. Quando ho saputo di Agnese mi è dispiaciuto tanto, mi dispiacque molto anche quando venni a sapere che stava male. Sono sempre stato molto vicino a Manfredi e alle ragazze anche se da lontano, in maniera più che discreta”.

A noi risulta che la Signora Agnese avesse apprezzato tutte le interpretazioni cinematografiche su suo marito, ma il Paolo Borsellino di Tirabassi era particolare, “era lui”. C’è stato qualche quid che l’ha portato a ciò?

“Sicuramente il progetto. E’ stato il modo in cui veniva raccontato Paolo, sapendo che tutto quello che raccontavamo era molto di più che autentico, perché arrivava da Agnese, da Fiamma, da Lucia, da Manfredi, e da tutta la famiglia. Quello che dovevamo fare noi era restituire un sentimento. E non fu facile, perché c’era un ruolo da preparare, come si preparano i film, come dovrebbe fare l’attore, cosa che non succede spesso a causa dei tempi che a volte sono stretti. Ad esempio preparare la camminata o studiarne l’accento, perché tutti sappiamo come parlava Paolo e l’accento siciliano era forte. Però noi dovevamo pensare a far arrivare Paolo alla gente. Quindi era importante fare un qualcosa che fosse credibile. Era cercare un accento o anche un modo di fare del giudice che raggiungesse il pubblico.

La gente lo sapeva. Io che avevo fatto Distretto per tanti anni poi ho interpretato un siciliano di convenzione. Perché non era quello ciò che serviva per quel lavoro. Piuttosto serviva sentirmi a mio agio, anche con tutto il materiale tecnico, perché c’è un modo di raccontare la legge da parte di chi si occupa di essa ma è diverso raccontarla da parte di uno che si occupa di tutt’altro. Anche per quel tipo di dinamiche, per quei temi, per la storia della mafia in quel periodo mi sono documentato e mi è tornato utile un libro che ha scritto Caponnetto, una serie di considerazioni e di discorsi che ha fatto. Libero Grassi è arrivato dopo tanti anni, e lì è stato un atteggiamento completamente diverso”.

Quando ci siamo sentiti l’altro giorno hai accennato ad un particolare episodio con Lucia che ti ha fatto commuovere. Te lo ricordi?

“Me lo ricordo benissimo. Dicevano che Lucia parlasse poco, solitamente non parlava con nessuno. Era chiusa con tutto l’esterno. Non ricordo di preciso se fosse un pranzo o una cena a casa o da qualche altra parte. Io non sapevo niente di questa cosa di Lucia. Andai a cena con loro tranquillamente e parlai con Lucia. Vedevo però che gli altri si guardavano tra loro e io non capivo il motivo. Poi compresi il perché. In pratica lei si era messa a parlare con me dopo un periodo lungo in cui non aveva parlato con nessuno. È stato un momento strano, perché comunque quando stavo lì con loro mi sentivo parte della famiglia. Come e fossero dei miei parenti. Io non credo a cose come i fantasmi, transfert, sono molto razionale, ma ho un ricordo bellissimo che è particolare, insolito”.

Cosa ti ha lasciato interpretare un film come Paolo Borsellino nella vita privata?

“Tanto, mi ha cresciuto come attore e come uomo, soprattutto come uomo. L’attore diventa più bravo anche quando comprende delle cose in più. E ci sono esperienze che servono anche a formarti, a darti qualcosa in più. Che ti può aiutare negli sguardi o nei toni che poi scegli per i rapporti con gli altri. Una delle cose più belle è fare i ruoli da vecchio perché la tua vita professionale ha più formazione. Come Eduardo negli ultimi anni”.

Anche Sean Connery ha interpretato ruoli più belli da anziano che da ragazzo

“Certo, hai una credibilità maggiore. Lui faceva i ruoli d’azione. E ci sono altri esempi validi come Michael Caine. Hai dentro un bagaglio non solo tecnico, ma umano. Le cose vanno di pari passo, per come la vedo io”.

A proposito di eroi civili. Spesso vi sono ragazzi, giovani, che attingono a queste interpretazioni per reagire a qualcosa che si portano dentro. Insomma vi sono personaggi che non trasmettono solo un’emozione ma anche dei valori

“Chiaramente dietro a queste storie ci sono dei valori grossi come montagne. Non è soltanto una storia che fa capire quanto era buono e simpatico Paolo, assolutamente. Noi quando giravamo il film con Tavarelli pensavamo: “Pensa come sarebbe bello se succedesse come una volta. Quando entravi in classe il giorno dopo e facevi il tema”. E’ successo esattamente questo, ed è successo che ci sono arrivate centinaia di lettere. E non è un modo di dire perché le ho viste io; scatoloni interi di lettere di ragazzi che decidevano di studiare legge, di persone che volevano fare gli attori e che capivano quanto fosse importante. A largo raggio, diciamo. C’è stato sicuramente più di un elemento che ha segnato quel film, così come la musica. Alcuni film sono formativi. Io ho alcuni film degli anni ’70 che sono dei capisaldi, che segnano un passaggio che coincide con la propria formazione. I film come diceva qualcuno sono la forma di persuasione migliore”.

Solo che a quel qualcuno serviva per altro…

“Sì, però di fatto, un film, è un grosso potenziale. Dipende da quali valori vuoi trasmettere. Nel caso di un film come Paolo Borsellino, o di quello su Padre Pio, sono valori veri a cui sarà rivolto. Parliamo di una tv istituzionale e generalista”.

Ti è mai capitato di ricevere particolari testimonianze d’affetto dai tuoi fan?

“Guarda… come puoi immaginare sì, ovviamente. Come nel periodo di Distretto o quando girammo “Ultimo”, lì interpretavo il Maresciallo Sarubbi detto Ombra. E’ stato l’inizio della popolarità. Una volta stavo con il motorino vicinissimo ad una corsia preferenziale, quasi all’interno di essa, ad un semaforo. Sulla destra c’era un pullman di Carabinieri che incominciò a salutarmi dal finestrino. Io pensavo che qualcuno mi volesse fare qualche multa, e invece no, mi stavano salutando tutti contenti con il sorriso perché quel film aveva avuto un determinato significato. I Carabinieri si sono visti rappresentati in maniera umana. Venivamo da una televisione un po’ finta.

La tv arrivava dalle fiction che parlavano di amore, con gli attori un po’ plastici, e mettendo una serie di attori che venivano dal cinema con film come Il Branco, La Scorta, quindi venivano da un realismo concreto insomma, di conseguenza quella televisione iniziò ad assumere credibilità. Soprattutto per i Carabinieri è stata una grande cosa, così come Distretto di Polizia lo fu per la Polizia. C’era un atteggiamento diverso nei Commissariati. Poi ovviamente trovavi sempre il Poliziotto che veniva lì quasi provocatorio a dire: “Ma mica è così!”. Ma tanti altri, invece, ci dicevano che ciò che rappresentavamo erano cose vere, che succedevano nei loro Commissariati. Quindi tanta soddisfazione. Poi magari ci sono anche le cose che non vengono dette, e che sono emozionanti. Come quando capita che incontri un parente di una vittima delle scorte e ti stringe la mano e ti guarda negli occhi. Quelle esperienze lì hanno più valore di una scritta grande sotto casa. Oppure capita che arrivi un regalo come un mazzo di fiori e fa sempre piacere”.

Ti piace più fare l’attore drammatico o interpretare commedie?

“A me piace molto una linea realistica che si possa usare per la commedia e per il drammatico. Pensa ai film come “I soliti ignoti 2”. Ha un tono di commedia ma è un film drammatico. Ci sono Totò e Gassman che fanno ridere, ma è un film drammatico, realistico. C’è questo tono che consente una verosimiglianza, una credibilità, e anche con attori che sanno porgere le loro commedie. Perché molto spesso c’è o la commedia, o il film drammatico, o quello o quell’altro, sempre un po’ più surreale. Quello è una questione di gusti, che generi ti piacciono? Anni ’30, anni ’50, dipende… la cosa si fa sullo stile. Lo stile è la base dell’interpretazione”.

Non hai problemi quindi dal passare da un genere all’altro

“Una cosa non esclude l’altra; dipende dal film. Certo è più divertente recitare una commedia comica e brillante che una commedia drammatica ma non c’è una preferenza particolare… Fa parte del lavoro dell’attore”.

Hai stretto amicizia con gli attori con cui hai lavorato? Parlavi di Ricky Memphis

“Io vivo in famiglia e la famiglia ti porta ad essere un po’ pantofolaio. Non frequento le prime, non faccio molta vita sociale, però il rapporto che ho con molte persone con cui ho lavorato è ottimo. Ho fatto un film con Ricky adesso e non ci vedevamo da non so quanti anni ma è stato come averlo visto il giorno prima. Così come con Giannini, con Mastandrea, con Claudia Pandolfi, anche se è tanto che non lavoriamo insieme. Sul set succedono cose molto belle. Ma appunto riferito al lavoro. La vita privata è già un’altra cosa.

E’ già una sfera che io non metto volentieri vicino alla sfera lavorativa. Sul lavoro si crea un rapporto che poi non coincide quasi mai quando poi ti vedi con le famiglie. Cosa che succede ad esempio quando c’è la festa di fine film. Quando ci sono queste feste e tu sei stato sul set per mesi e quindi si crea un rapporto di classe, quasi scolastico, anche con il macchinista elettricista, di complicità maschile. Quindi quando poi alla festa di fine film arrivano tutti puliti con le mogli, diventa proprio una specie di cosa molto formale, sembra Il Gattopardo. “Prego questa è mia moglie.” “Ah, prego!”. Io lascio le due cose separate”.

L ‘attore che tiene al riparo la famiglia dalla pubblicità, dai media, è un grande

“Lì dipende da come fai il tuo lavoro, perché è un mestiere dove possono arrivarci tutti. È l’unico mestiere che può fare chiunque. Dall’analfabeta al poeta, dal principe al povero, dal più intelligente al deficiente perché toccato da problemi mentali. Possono farlo uomini e donne bellissimi oppure brutti. Ci sono quelli seguono il metodo americano, quelli che si immedesimano, quelli che studiano. Ci puoi arrivare in tanti modi, c’è chi fa gli spettacoli all’alba nei boschi, con sette persone per sempre. Magari come un barbone, non guadagni molto. E’ una scelta far l’attore in un certo modo”.