Appena nata quella cosa che oggi chiamiamo cinema ben poco aveva a che fare con l’arte; l’invenzione dei fratelli Lumiere era, nei suoi primi anni, poco più che un insolito arnese capace di suscitare lo stupore di qualche curioso, una specie di trucco magico.

Se si esclude il genio isolato e incompreso di George Méliès, i primi filmati non erano altro che la riproposizione di comuni scene di vita quotidiana, poi il mondo conobbe il genio di David W. Griffith e fu allora che tutto cambiò.

“E’ Dio padre. Ha tutto creato, tutto inventato” questo diceva di lui Sergej Ejzenstejn ed in effetti il flashback, i diversi piani delle inquadrature e soprattutto il montaggio non esistevano fino a quel momento, fino a che cioè lui non le mise appunto raccontando per la prima volta, una storia.

Da Kodak a Dolby

Oggi, a poco più di un secolo dalla sua nascita, il cinema si è affermato come una parte importante e per certi versi insostituibile della nostra cultura: ce lo dimostrano ogni anno gli Oscar. Non si tratta solo di una premiazione ed è molto più che una semplice serata mondana; la cerimonia degli Accademy Awards è senza dubbio uno dei, se non il, rito che ispira un intero immaginario collettivo.

Ebbene il Pantheon in cui queste semi-divinità contemporanee si ritrovano per scambiarsi statuette placcate d’oro alte una trentina di centimetri è, da una una quindicina di anni, il celebre Kodak Theatre.

Beh. a dire il vero oggi non si chiama più così e questo perché, trovandoci nella patria del capitalismo, tutto qui ha un prezzo. Quello di questo teatro era di settanta milioni di dollari, ovvero la cifra promessa dalla multinazionale delle pellicole in cambio del proprio nome sulla facciata. Visto però che nel frattempo la rivoluzione digitale ha soppiantato la celluloide facendo fallire la società, anche il contratto in essere è decaduto e così, dal 2012, ci siamo dovuti abituare a chiamarlo con il nuovo nome di Dolby Theatre. Anche questa è Hollywood.

Fallimento storico

L’opera che proiettò Griffith alla ribalta fu indiscutibilmente The Birth of a Nation, un successo senza precedenti macchiato però da una inquietante scia di violenza. Il film ebbe infatti il non proprio lusinghiero merito di ispirare alcuni omicidi del Ku Klux Klan. Un trionfo al botteghino che valse al regista, suo malgrado, la reputazione di razzista; così, per riabilitarsi, Griffith si imbarcò immediatamente in un secondo progetto ancora più ambizioso e per il quale investì tutti i recenti guadagni; un film che denunciasse l’orrore dell’intolleranza attraversando tutta la storia dell’umanità.

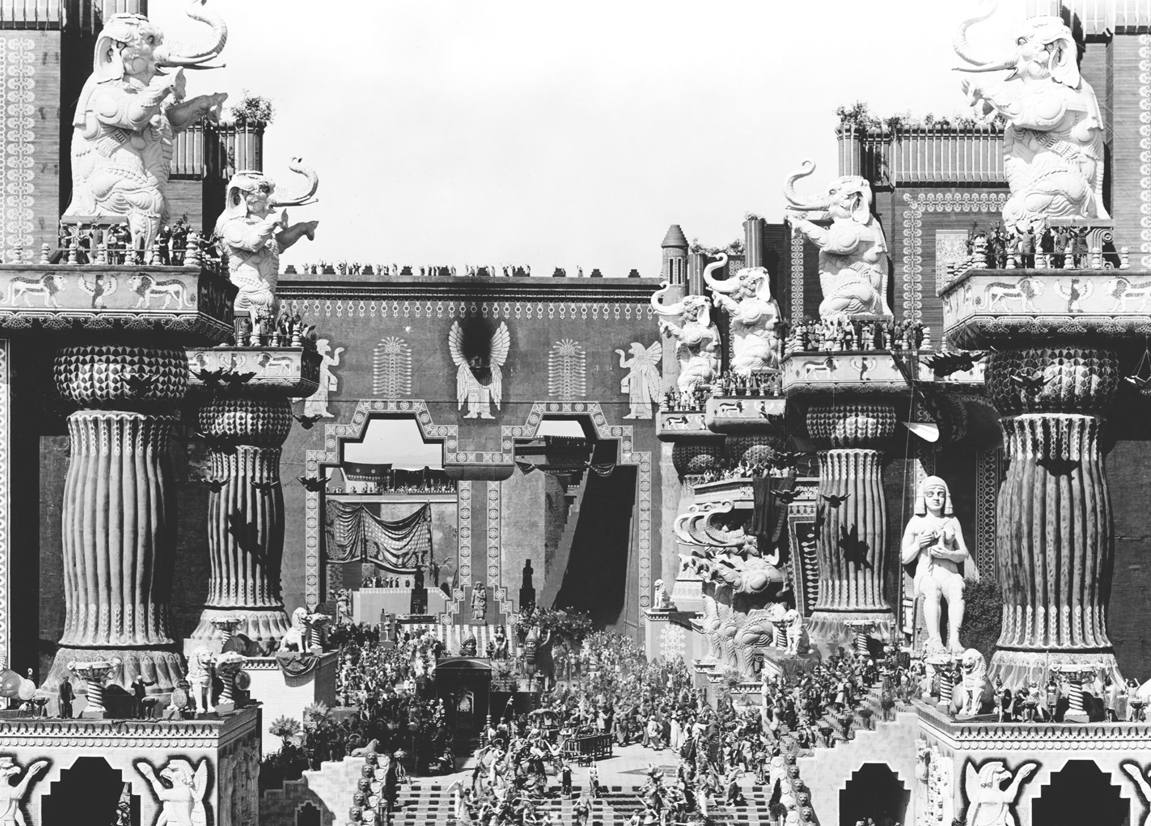

Intolerance, questo il titolo emblematico, era un condensato di soluzioni inedite. Quattro storie differenti raccontate su piani paralleli ma ambientate in epoche lontanissime: la narrazione di uno sciopero contemporaneo, la crocifissione di Cristo, la strage degli Ugonotti nella notte di San Bartolomeo e soprattutto la Caduta di Babilonia. In particolare proprio quest’ultimo episodio lasciò chi lo vide a bocca aperta. Ispirandosi al Kolossal italiano Cabiria, Griffith si avventurò in una vera e propria riproduzione a grandezza naturale dell’antica capitale babilonese.

Sunset Boulevard fu trasformato in una sorta di Eufrate d’asfalto sulla cui sponda si ricostruirono le mura e la mastodontica porta della corte di Bi Belshazzar. Ai lati otto gigantesche colonne sormontate da altrettanti elefanti bianchi sollevati sulle zampe posteriori. Era questo lo scenario incredibile in cui si muovevano i circa settecento figuranti comandati da Griffith che dirigeva il tutto dall’alto di un’apposita torre.

Oggi si parla di un cinema che prima di Intolerance era una cosa e che dopo quel film divenne tutt’altro; nonostante ciò, il fiasco, all’epoca, fu clamoroso. Le spese senza precedenti e la complessità dell’opera sancirono uno dei primi, inappellabili, insuccessi dell’industria cinematografica. Griffith finì sul lastrico, aveva dilapidato la sua fortuna e fu solo grazie a tre colleghi che si risollevò: con Douglas Fairbanks, Mary Pickford e Charlie Chaplin fondò la United Artist con cui ebbe l’opportunità di tornare ad occuparsi di cinema.

Dopo il tracollo le enormi scenografie babilonesi erano invece rimaste abbandonate ai lati di Sunset Boulevard.

Flash-forward

In un normale giorno, ammesso che ne esistano nella La La Land in cui tutto è spettacolo anche se imbottigliati nel traffico, il Kodak Theatre in realtà non esiste. Tutti i turisti infatti, indirizzo alla mano, arrivano sognanti al 6801 di Hollywood Boulevard ma si trovano davanti ai loro occhi solo un centro commerciale. Una facciata di cemento armato color ocra e piuttosto anonima oltre la quale si apre una piazza circolare, tempestata da un mosaico variopinto di insegne dei marchi più di moda. Prima ancora di rimanere delusi però l’attenzione degli avventori viene immediatamente catturata da un paio di particolari non esattamente trascurabili e ben oltre i limiti del buongusto: uno spropositato portale di pietra e una coppia di gigantesche colonne sovrastate da elefanti rampanti.

Una serata tra amici

Poco dopo aver creato la United Artist con Griffith e gli altri, Douglas Fairbanks – che al tempo si era già guadagnato lo status di più importante divo di Hollywood – fu nominato a capo della neonata Accademia delle Scienze e delle Arti Cinematografiche. Si trattava in sostanza di un’organizzazione professionale di gente che lavorava, a vario titolo, nel mondo dello spettacolo. La prima cosa che Fairbanks decise in qualità di presidente fu quella di istituire gli “Awards of Merit for Distinctive Achievement”, dei premi cioè destinati ogni anno ai professionisti più meritevoli.

Nulla di troppo formale, era semplicemente una serata tra colleghi in cui poter applaudire i premiati. Per quella prima edizione fu lo stesso Fairbanks a fare gli onori di casa e ad occuparsi dell’organizzazione decidendo che il tutto avrebbe avuto luogo al Roosevelt Hotel dove, a spese dell’attore, si sarebbe tenuta una cena per poco più di duecento invitati seduti ai trentasette tavoli della Blossom Room.

La stampa ignorò completamente quella serata, e del resto la premiazione durò poco meno di quindici minuti, eppure quel 16 maggio 1929 si era appena tenuta la prima “Notte degli Oscar”.

Un mall da sogno

Un lunghissimo red carpet di velluto rosso addobbato con fiori e statuette giganti che conduce all’immensa platea di divi in abito da sera. E’ così che siamo abituati a pensare al Kodak Theatre: “The Most Glamorous Place On Earth” come lo definiscono con la loro abituale enfasi gli americani. C’è un piccolo particolare che non viene detto e cioè che, per il resto dell’anno, quel luogo è uno dei più insulsi e anonimi del pianeta. Proprio così. Costruito nel 2001 su progetto di David Rockwell – non esattamente il padre del modernismo americano – questo immenso teatro da 3.200 posti è solitamente un cinema e ospita solo di rado degli spettacoli. Mentre il suo atrio, quello dove vengono fotografate le attrici in lizza per il titolo di “abito più bello”, viene solitamente attraversato da gruppi di turisti in infradito che ciondolano passeggiando tra un negozio di biancheria intima, una profumeria o una gelateria. Insomma, per rivivere l’emozione di essere nel luogo più glamour del pianeta basta farsi un giro in un qualsiasi centro commerciale di periferia.

Eppure ogni febbraio questo non luogo – per dirla alla Augé – viene preso in consegna da un manipolo di centinaia di operai che, tempo una settimana, coordinati dall’alto, lo trasformano nello scenario perfetto per uno degli show più sofisticati, costosi e seguiti del mondo.

A volerla vedere metaforicamente, insomma, così come Griffith riuscì a tradurre delle comuni riprese nel racconto di qualcosa e quindi in cinema, allo stesso modo anche un mall pieno di negozi e gente normalissima, una volta l’anno, si tramuta in un sogno.