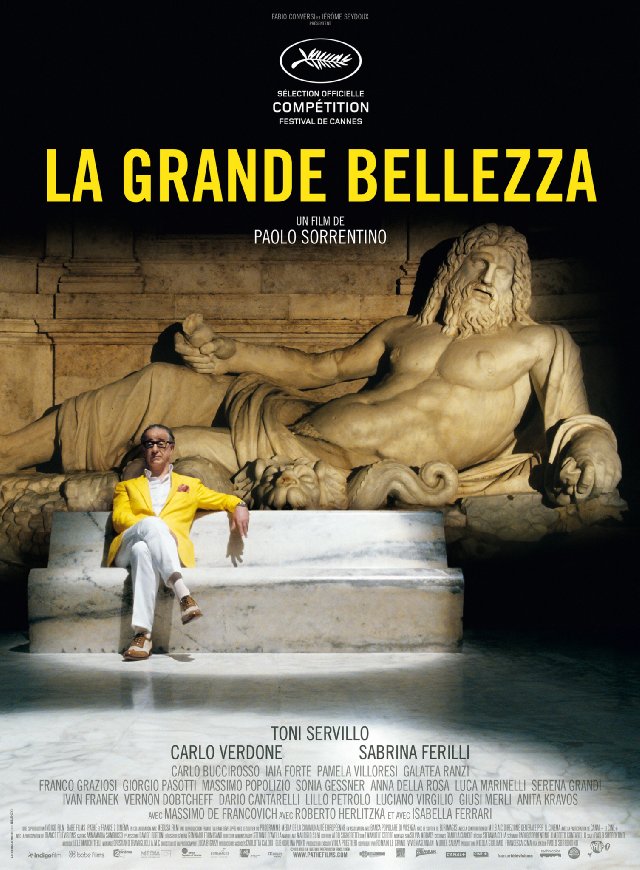

Nel giro di una settimana il cinema italiano, grazie a Paolo Sorrentino e alla sua Grande bellezza, può festeggiare un'eccezionale doppietta: il successo ai Golden Globe e l'ingresso nella cinquina dei nominati agli Oscar.

La vittoria ai Golden Globe mancava dal 1989, quando a strappare il premio era stato Nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore. L'ultima nomination agli Oscar per un film italiano risale invece al 2006, con il sorprendente ingresso de La bestia nel cuore di Cristina Comencini tra i candidati come miglior film straniero.

Le possibilità di vittoria sono a questo punto molto buone. Nella sale americane, il film di Paolo Sorrentino sta andando benissimo e anche la critica lo sta premiando senza esitazioni e, naturalmente, senza le polemiche e senza gli scontri velenosi nati sulla stampa italiana, polemiche che a questo punto iniziano davvero a sembrare sempre più minuscole e pretestuose.

Il regista, Paolo Sorrentino

La grande bellezza – sesto lungometraggio di Paolo Sorrentino e anche il suo film più ambizioso e “letterario” – va scandagliato con attenzione cercando di non scambiarlo per ciò che non è, come purtroppo hanno fatto in molti: un raffinato remake de La dolce vita per alcuni, uno spietato ritratto della mondanità salottiera di oggi per altri. La storia di Jep è in realtà un melò, una struggente storia d’amore, una proustiana “recherche” del suo tempo perduto, un viaggio profondo nell’inconscio di un personaggio che ha perso se stesso e che non è mai riuscito a riannodare i fili dell’elaborazione di un lutto amoroso.

Le “grandi bellezze” che il film di Sorrentino racconta sono due: sullo sfondo, a fare da quinta, quella immortale di Roma, uno sfarzo vertiginoso e unico che può fulminare l’osservatore con una sorta di letale “sindrome di Stendhal”, come accade al turista giapponese nella prima sequenza del film. La seconda è quella che Jep Gambardella, il protagonista, ha sperimentato nell’età più dolce della sua vita, l’amore a vent’anni, vissuto intensamente nell’isola del Sud da cui è giunto a Roma e poi improvvisamente spezzato, perduto e mai più ritrovato, un lutto emotivo mai realmente “rielaborato”. Da quell’amore finito, da quella “bellezza” deturpata, è scaturita l’ispirazione per la composizione del suo primo – e unico – romanzo di successo, dopo il quale Jep è vissuto di rendita, diventando il sovrano di un bestiario umano che è la fotografia perfetta e dolente dello sprofondo dell’Italia berlusconiana. Entrambe – la bellezza di Roma e quella “del tempo perduto” – sono in qualche modo minacciate: la prima dalle brutture dell’Italia di oggi, la seconda dallo scorrere degli anni, dei volti, dei luoghi.

Il film inizia con una citazione da Voyage au bout de la nuit di Louis-Ferdinand Céline: “viaggiare è proprio utile, fa lavorare l’immaginazione. Tutto il resto è delusione e fatica. Il viaggio che ci è dato è interamente immaginario”. È solo la più esplicita delle tante, tantissime citazioni letterarie di cui è imbevuto il più letterario dei film di Sorrentino, che di questi tempi, con il suo romanzo Hanno tutti ragione, ha dimostrato di essere anche uno straordinario scrittore. Il “viaggio al di là della notte” del regista napoletano si attorciglia intorno a nove serate del dolente protagonista, Jep Gambardella, cui il solito eccezionale Servillo dà corpo e anima.

Nella prima vorticosa festa, che Sorrentino e Bigazzi trasformano in una sorta di calviniano “inferno dei viventi”, Jep festeggia il suo sessantacinquesimo compleanno. Così inizia il bilancio esistenziale, complesso nella sua vacua semplicità, delicato perché non è mai facile soppesare il vuoto e affrontarne la conseguenze. L’incontro con il marito della ormai defunta ex fidanzata dei tempi che furono lo riporta là, dove tutto si era complicato, dove la “grande bellezza” si era sgretolata, sulla via di un possibile recupero del proprio tempo perduto, un nostos interiore che lo spinge a riappacificarsi e a riappropriarsi dei suoi vent’anni. Da quel momento Jep non ha mai più scritto mezza riga di un romanzo, solo articoli per giornali alla moda: cercava la grande bellezza, dirà, ma non l’ha più trovata.

Molti elementi del film rimandano, e non è un caso, al tempo perduto, spezzato, sprecato, strozzato: la commovente sequenza dell’artista che espone una galleria di foto che ritrae il suo volto in ogni singolo giorno della sua vita, la performance artistica della bambina durante una delle serate mondane, frutto della rabbia repressa per una porzione di vita che le viene sottratta, il funerale di un giovane amico suicida, presentato come un rito mondano codificato, in cui però Jep viene sorpreso da un pianto improvviso che apre uno squarcio profondo di sincerità. Possono alleviare il dolore del tempo perduto quelle cose che sembrano sospese fuori dal tempo, come la visita notturna, quasi fiabesca, negli storici palazzi romani, o altri piccoli antidoti, palliativi irrazionali che hanno una natura meramente effimera, come la purezza delle educande – che rimanda alla Cardinale di Otto e mezzo – o il mago – epigono del telepata dello stesso capolavoro felliniano – che fa “sparire” la giraffa ma ricorda che “qui c’è il trucco”, o la santa, che nella semplicità della sua esistenza fuori dal tempo ricorda a Jep come “le radici siano importanti”.

Intorno a questo viaggio interiore e a questo bilancio, sfilano, come in un girone infernale, decine di “mostri”, di maschere deformi, di dannati, secondo un procedimento che tende ad accostare la raffinatezza e la brutalità, il bello e l’orrido, fin dall’inizio, dalla sovrapposizione del turpiloquio dell’autista del bus ad un angelico coro a cappella e alle immagini meravigliose del Gianicolo. Nell’indagare lo squallore del popolo mondano delle feste romane, però, Sorrentino, pur accentuandone gli aspetti più grotteschi e poveri, non giudica mai, non mostra rancore o livore, anzi esprime una sorta di compassione per la vuota falsità ipocrita di una fetta di mondo che sembra vivere fuori da ogni realtà. Anche le divertenti e acide punzecchiature alla cultura di facciata di sedicenti intellettuali radical chic, come l’attore-uomo-nullità sospeso tra recitazione, regia e fallimento, che per conquistare una fanciulla dice “Proust è il mio scrittore preferito, anche Ammanniti”, o la donna che afferma sicura che “l’unica scena jazz interessante è quella etiope”, lasciano intravedere una forma di compassione. Sorrentino non assolve e non condanna: l’abisso sconfortante di una realtà finta come il botulino di cui alcuni personaggi, in una straordinaria sequenza onirica, si riempiono la faccia, parla da solo, la “dolce vita” è ormai amara, sconsolata e sconfortante, piena di vuoto esistenziale, simile ad un girone dell’inferno in cui è scivolata un’intera fetta della società che ha irrimediabilmente perso il contatto con la realtà.

Intorno a questo viaggio interiore e a questo bilancio, sfilano, come in un girone infernale, decine di “mostri”, di maschere deformi, di dannati, secondo un procedimento che tende ad accostare la raffinatezza e la brutalità, il bello e l’orrido, fin dall’inizio, dalla sovrapposizione del turpiloquio dell’autista del bus ad un angelico coro a cappella e alle immagini meravigliose del Gianicolo. Nell’indagare lo squallore del popolo mondano delle feste romane, però, Sorrentino, pur accentuandone gli aspetti più grotteschi e poveri, non giudica mai, non mostra rancore o livore, anzi esprime una sorta di compassione per la vuota falsità ipocrita di una fetta di mondo che sembra vivere fuori da ogni realtà. Anche le divertenti e acide punzecchiature alla cultura di facciata di sedicenti intellettuali radical chic, come l’attore-uomo-nullità sospeso tra recitazione, regia e fallimento, che per conquistare una fanciulla dice “Proust è il mio scrittore preferito, anche Ammanniti”, o la donna che afferma sicura che “l’unica scena jazz interessante è quella etiope”, lasciano intravedere una forma di compassione. Sorrentino non assolve e non condanna: l’abisso sconfortante di una realtà finta come il botulino di cui alcuni personaggi, in una straordinaria sequenza onirica, si riempiono la faccia, parla da solo, la “dolce vita” è ormai amara, sconsolata e sconfortante, piena di vuoto esistenziale, simile ad un girone dell’inferno in cui è scivolata un’intera fetta della società che ha irrimediabilmente perso il contatto con la realtà.

La grande bellezza è comunque un film di straordinaria complessità, ricco di metafore, di allegorie, di simboli, di allusioni, espressionista e barocco, come il cinema di Sorrentino, e per questo difficile da inquadrare univocamente. Segnato da una narrazione intermittente, che procede per quadri slegati, puntellati dal racconto di nove notti romane attraversate da Jep Gambardella, a partire dalla sua festa di compleanno per giungere fino alla cena con “la santa”, i nobili a noleggio e gli aironi, sostenuta da continui monologhi e da dialoghi che sembrano monologhi.

Sul piano formale, il film è estremamente sorrentiniano: inquadrature mobilissime, come di consueto, cambi di ritmo improvvisi, focali grandangolari che aumentano la profondità di campo e una bellezza plastica che la fotografia del sempre più bravo Luca Bigazzi esalta in modo eccezionale.

I membri dell’Academy, gli spettatori americani e i critici statunitensi si sono fatti incantare da questa straordinaria “grande bellezza” visiva, ed evidentemente sono entrati in sintonia con il linguaggio complesso, raffinato e letterario del cinema di Paolo Sorrentino, che è ormai a tutti gli effetti un patrimonio della nostra cultura e uno dei pochi cineasti in grado di mostrare un’idea di cinema scevra da ogni forma di provincialismo. Dei quattro avversari “superstiti” nella cinquina, solo il bel film di Thomas Vinterberg, Il sospetto, sembra poter impensierire Paolo Sorrentino. Appuntamento al prossimo 2 marzo, quindi, sperando che, 16 anni dopo Roberto Benigni, un altro italiano possa alzare la mitica statuetta sul palco del Dolby Theater di Hollywood.