Una leggenda medievale narra di un gentiluomo veronese, accusato di un crimine tale per cui venne condannato a morte; per salvarsi, promise ai capi della città che avrebbe costruito in una sola notte un immenso edificio che potesse contenere tutti gli abitanti. Bisognoso di un aiuto straordinario nell’impresa, si rivolse al demonio che, come spesso in questi casi, chiese in cambio l’anima e, ottenuta la promessa, si mise all’opera, anzi, più precisamente, mise al lavoro tutti i diavoli dell'Inferno.

Durante quella notte, tuttavia, il gentiluomo si pentì del terribile patto e pregò ardentemente la Madonna, che concesse la grazia, facendo sorgere il sole due ore in anticipo e non permettendo agli inquietanti operai di terminare in tempo la costruzione: i primi risprofondarono sottoterra, la seconda rimase incompiuta e questa è la spiegazione dell'Ala, in realtà ultimo vestigio del terzo anello dell’anfiteatro romano di Verona, l’Arena.

Dimenticati i demoni di allora, oggi, ogni estate, l'Arena di Verona è teatro di musica e spettacolo. Quest'anno il 93° Opera Festival si svolge dal 19 giugno al 6 settembre; per il 2016, il calendario si snoderà dal 24 giugno al 28 agosto e già sono stati annunciati i titoli in cartellone: Aida, Carmen, Traviata, Turandot, Trovatore. Tempio dedicato alla lirica internazionalmente conosciuto e frequentato, dal 2012 si è arricchito di AMO, un museo a tema ospitato a palazzo Forti, nel centro storico, che attualmente e fino al 27 settembre espone 70 dipinti di Dario Fo (premio Nobel per la letteratura nel 1997) con soggetto Maria Callas.

Ma quello che oggi è il gioiello della centrale piazza Bra’, all’origine non aveva corolla urbana, trovandosi al di fuori delle mura, e nel corso dei suoi duemila anni di storia ha indossato abiti assai diversi, ora magnificenti, ora dimessi.

Un'opera maestosa

L’Ala dell’Arena

L’Arena, il cui nome viene da “rena”, sabbia, è il terzo anfiteatro romano per grandezza, dopo quelli di Roma e Capua e poteva accogliere dai 15 ai 22.000 spettatori, con l’opzione di copertura (velarium); oggi il palcoscenico occupa circa un terzo e manca il portico nella parte superiore della cavea, la capienza reale è di circa 10.000 posti.

Costruito nel I sec. d.C. in blocchi di marmo veronese, si innalzava per tre livelli concentrici, di cui il più esterno è testimoniato ora solo dalla suddetta “Ala”, poichè il resto crollò dopo un terremoto nel XII sec.

Gli assi della platea misurano circa 73 e 43 metri; gli assi dell’intero edificio 138 e 109 metri (152 e 123, compresa la cinta dell’ala). Il perimetro della platea attuale è di 391 metri, con l’ala 435 metri. L’altezza è di circa 30 metri ed in ogni piano vi sono 72 arcate (l’ala ne conserva quattro per piano); i gradoni sono in media alti 41 centimetri e larghi tra i 63 e 71 centimetri.

Le gradinate sono 45 e 64 i vomitori (le aperture per l’entrata e l’uscita del pubblico).

Spettacoli di sangue, circo e bel canto

Gladiatori, belve, martiri cristiani, eretici, meretrici, cavalieri, artisti: in Arena nel tempo si sono alternati spettacoli, trionfi, vizi, sangue e morte. In epoca romana si combatteva, e alcune iscrizioni funebri ricordano le vittime: il reziario Generoso che morì nel suo letto, ritiratosi superstite dopo ventisette scontri, il secutore Edone morto a ventisei anni dopo otto combattimenti, il ventitreenne Gauco, che fu seppellito nella necropoli periferica di San Zeno, ricordato con amore dalla moglie Aurelia e con onore dai tifosi.

In città è stata peraltro verificata l'esistenza di una caserma gladiatoria, grazie ad un'iscrizione conservata nel Museo lapidario Maffeiano, il più antico del genere in Europa.

Probabilmente, ma non è accertato, vi furono martirizzati cristiani, forse anche i santi Fermo e Rustico nel 304, nella stessa occasione in cui il vescovo Procolo chiese la medesima sorte, ma fu invece deriso e allontanato, perché vecchio.

In epoca medioevale si organizzarono delle lotte giudiziarie, sistema diretto di risoluzione delle controversie legali incerte. Le parti in causa potevano farsi rappresentare da lottatori professionisti, detti campioni, che si fronteggiavano sotto gli occhi del popolo. Lo stesso Dante Alighieri fu spettatore, come ricorda nel canto XVI dell’Inferno:

Qual sogliono i campion far nudi e unti

avvisando lor presa e lor vantaggio,

prima che sien tra lor battuti e punti;

e sì rotando, ciascun il visaggio

drizzava a me, sì che 'ntra loro il collo

faceva e i piè continuo viaggio.

Terribile il destino di circa duecento eretici patarini, arsi lì sul rogo nel 1278 per volontà di Alberto I della Scala; quest’ultimo stabilì che le prostitute potevano abitare esclusivamente negli arcovoli areniani e che la cavea andava tenuta chiusa: prevista multa per chi avesse scardinato le porte o espletato bisogni corporali all'interno. Si documenta un’eccezione per le nozze fra Antonio della Scala e Samaritana da Polenta, allorché all’interno si festeggiò per quasi un mese, con giostre e spettacoli.

Fino alla metà del Settecento fu la volta di tornei e ancora giostre (la prima documentata nel 1590, l’ultima nel 1716), poi duelli, spettacoli musicali, sportivi, teatrali e circensi.

Nel 1713 si recitò Merope di Scipione Maffei (il creatore del succitato museo lapidario), nel 1751 grande stupore recò la visione di un rinoceronte, nel 1786 vi entrò in visita Goethe, uscendone assai ammirato e stupito che il sito non fosse adibito al popolare gioco del pallone.

Piazza Bra’ al finire dell’Ottocento

Il 31 marzo 1805 Verona entrò a far parte del napoleonico Regno Italico, di breve durata ma di buone ricadute; tra le opere urbane, si provvide al ripristino dell'anfiteatro, dove si collocò una statua dell’imperatore còrso e, in occasione del suo arrivo, a giugno, ebbe luogo una corrida, che trovò replica nel 1893 (nel frattempo lo spazio fu utilizzato anche come campo di concentramento per i prigionieri austriaci, che demolirono il palco delle commedie per farne legna da ardere).

Dopo l’Unità d’Italia, infatti, si sperimentò l’importazione della tauromachia iberica e in quell’anno Verona ospitò una Grande Corsa di Tori ispano-landese: il 3 settembre un corteo di toreri e fanfare sfilò per le vie del centro, promuovendo la manifestazione del pomeriggio.

Un circo di tre novilleros, un saltatore e un rejoneador tornò in Arena nel 1923, suscitando grande curiosità e, nondimeno, proteste delle associazioni animaliste; il quotidiano cittadino, omonimo, L'Arena, pubblicò una serie di articoli a raccontare l’allestimento del luogo come plaza de toros, con interviste all'impresario, al ganadero, ai toreri.

Nel 1857 l'imperatore Francesco Giuseppe assistette al seguitissimo spettacolo del gioco della tombola, arricchito dall'albero della cuccagna.

Un estroso veronese, Siro Zuliani , nell’agosto 1883, ascese dall’Arena in aerostato, emulando Henry Blondeau, acrobata francese che volava in mongolfiera appeso ad un trapezio e così tragicamente perì a Ragusa, nel 1890.

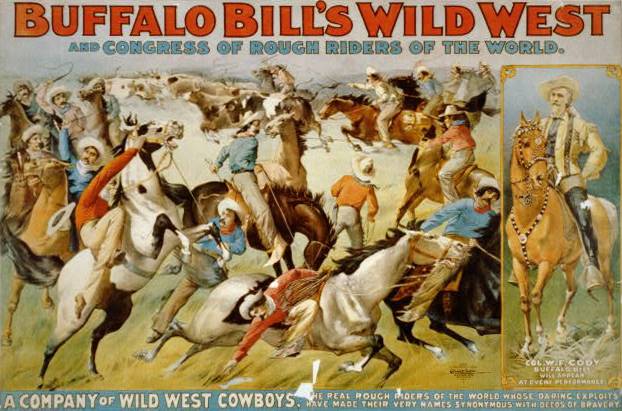

Il Wild West Show di Buffalo Bill toccò due volte a Verona, in occasione della seconda e della terza tournée europea, 1890 e 1906. A compilare la cronaca della prima fu lo scrittore Emilio Salgàri, il padre di Sandokan, allora giovane collaboratore per L’Arena: “Uno spettacolo interessantissimo sotto tutti i rapporti, nel quale non vengono mostrati dei cavallerizzi che galoppano stando in piedi o degli artisti che eseguiscano salti mortali o gran volte, ma uno spettacolo reale, vero della prateria americana raffigurante i quadri più importanti della vita selvaggia del Grande Ovest cogli usi e i costumi di quelle popolazioni”. I treni dello Show, lunghi quasi un chilometro, arrivarono in stazione nella notte; in poche ore fu montato nell’anfiteatro un tendone per 12.000 posti a sedere e nella vicina piazza Cittadella si accampò lo staff, 800 uomini con 500 cavalli.

Il Wild West Show di Buffalo Bill toccò due volte a Verona, in occasione della seconda e della terza tournée europea, 1890 e 1906. A compilare la cronaca della prima fu lo scrittore Emilio Salgàri, il padre di Sandokan, allora giovane collaboratore per L’Arena: “Uno spettacolo interessantissimo sotto tutti i rapporti, nel quale non vengono mostrati dei cavallerizzi che galoppano stando in piedi o degli artisti che eseguiscano salti mortali o gran volte, ma uno spettacolo reale, vero della prateria americana raffigurante i quadri più importanti della vita selvaggia del Grande Ovest cogli usi e i costumi di quelle popolazioni”. I treni dello Show, lunghi quasi un chilometro, arrivarono in stazione nella notte; in poche ore fu montato nell’anfiteatro un tendone per 12.000 posti a sedere e nella vicina piazza Cittadella si accampò lo staff, 800 uomini con 500 cavalli.

A precorrere quello che fu ed è poi oggi il ruolo ufficiale del monumento, va citata la data del 24 novembre 1822, quando, a congresso di Verona concluso, si tenne una grande coreografia con preludio lirico, La Santa Alleanza di Gaetano Rossi, su musica e direzione di Gioacchino Rossini; la prima stagione lirica andò in scena nel 1856, con Il Casino di Campagna e La fanciulla di Gand di Pietro Lenotti e Le convenienza teatrali e I pazzi per progetto di Gaetano Donizetti.

Il bel canto ne fece il suo luogo d’elezione come Festival lirico annuale dal agosto 1913, con la prima rappresentazione di Aida, voluta dal tenore veronese Giovanni Zenatello e dall’impresario teatrale Ottone Rovato per commemorare il centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Da allora, eccetto per due interruzioni durante le grandi guerre, ogni estate l’anfiteatro romano si trasforma nel più grande teatro lirico all’aperto al mondo, nonché palcoscenico straordinario per concerti di ogni genere musicale e manifestazioni di respiro nazionale e internazionale.

Una storia travagliata

L’imperatore Vespasiano scelse Verona come fortezza, in quanto attorniata da campi aperti in cui poteva utilizzare la cavalleria; la cinta muraria cittadina era però ormai inservibile, proprio per la presenza esterna ad esse dell'anfiteatro, costruito in epoca di pace. Fu realizzato allora un vallo e scavato l'Adigetto, un lungo fossato, utilizzato anche nel Medioevo, a sud della città. Successivamente, l'imperatore Gallieno, impegnato in guerre contro i barbari invasori, utilizzò Verona (con Milano e Aquileia) come caposaldo e in soli sette mesi, nel 265 d.C., innalzò 1.300 metri di nuove mura, includendo l'Arena.

Scavi nel 1874 riportarono alla luce le fondazioni di tale cinta, a 5 metri dall'anfiteatro, e svelarono che le mura tagliavano i collettori per lo scarico delle acque piovane; per ovviare, era stato creato un grande pozzo centrale (la cui esistenza fu scoperta nel XVIII secolo), ma lo scolo delle acque risultò comunque meno efficiente, innescando la fase di decadenza del monumento, che subì l’inondazione dell’Adige del 589, vari terremoti, ingiurie da parte di invasori.

Nel tempo fu depredato di parte del suo materiale lapideo e usato come cava; negli arcovoli fecero dimora le prostitute, fino al 1537, scacciate e sostituite da artigiani e commercianti e da un sentimento di conservazione che ne arrestò finalmente il degrado e favorì i primi scavi archeologici, verso il Settecento.

Importanti lavori furono condotti dalla Soprintendenza alle Antichità dal 1954 al 1960, dallo sgombero di tutti gli arcovoli adibiti a magazzini e botteghe, alla demolizione di tutte le strutture non originarie e consolidamento delle parti antiche.

La stella dell'Arena

“Archiscultura”, così viene definita la gigantesca stella in acciaio verniciato di bianco che ogni anno viene montata nel periodo natalizio, facendola scavalcare con una struttura ad arco le mura dell’Arena, per posarsi a terra in Bra’. Idea di Alfredo Troisi, progetto dell'architetto e scenografo Rinaldo Olivieri, che volle collegare con una linea ideale lo spazio della cavea con quello della piazza, come la Tour Eiffel anche la stella cometa di Verona venne pensata per essere allestita solo per la prima edizione (suscitando, per la sua modernità rispetto al contesto, non poche critiche), ma negli anni si è guadagnata l’affetto della città e oggi è uno dei simboli consolidati del Natale veronese. Prodotta dall’imprenditore Giuseppe Manni e dal costruttore Guido Lonardi, per collocarla è stata impiegata la più potente gru d'Europa (300 tonnellate): pesa 80 tonnellate, conta 2.500 bulloni, è alta 60 metri e lunga 82 metri (22 l’altezza soltanto delle punte).

“Archiscultura”, così viene definita la gigantesca stella in acciaio verniciato di bianco che ogni anno viene montata nel periodo natalizio, facendola scavalcare con una struttura ad arco le mura dell’Arena, per posarsi a terra in Bra’. Idea di Alfredo Troisi, progetto dell'architetto e scenografo Rinaldo Olivieri, che volle collegare con una linea ideale lo spazio della cavea con quello della piazza, come la Tour Eiffel anche la stella cometa di Verona venne pensata per essere allestita solo per la prima edizione (suscitando, per la sua modernità rispetto al contesto, non poche critiche), ma negli anni si è guadagnata l’affetto della città e oggi è uno dei simboli consolidati del Natale veronese. Prodotta dall’imprenditore Giuseppe Manni e dal costruttore Guido Lonardi, per collocarla è stata impiegata la più potente gru d'Europa (300 tonnellate): pesa 80 tonnellate, conta 2.500 bulloni, è alta 60 metri e lunga 82 metri (22 l’altezza soltanto delle punte).

Una copia in miniatura è stata data a Papa Giovanni Paolo II, a Gorbaciov e a Reagan, tre protagonisti mondiali nell’avvio al disarmo post-guerra fredda; fonte d’ispirazione è stata un’incisione a bulino di Dürer, “Melencolia I” (1514), con un poliedro in primo piano e sullo sfondo una cometa, simboli del mistero, riprodotti nel pentagono dodecaedro regolare con 30 spigoli-punte e 20 vertici, considerati numeri ideali.