La Settimana della Lingua italiana nel mondo è un appuntamento organizzato dalla rete diplomatico-consolare del MAECI e degli Istituti Italiani di Cultura con la collaborazione di ministeri ed istituzioni culturali e linguistiche (MiBACT, MUR, Accademia della Crusca, Società Dante Alighieri e Governo della Confederazione elvetica).

La XX edizione della Settimana della Lingua Italiana in USA e nel Mondo

In programma dal 19 al 25 ottobre, l’edizione del 2020 avrà come titolo “L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”. Gli eventi e le attività previsti verteranno su quelle forme espressive che valorizzano la lingua italiana attraverso l’immagine, con un’enfasi particolare sul fumetto, la novella grafica e più in generale la filiera dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza.

È un appuntamento che coinvolge anche la struttura diplomatica italiana in USA e che, come sottolineato dall’Ambasciatore Armando Varricchio, “svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la ricchezza culturale del nostro Paese”.

L’Ambasciatore italiano a Washington DC ha evidenziato come “il tema prescelto ponga l’accento su una forma espressiva particolarmente efficace soprattutto per l’infanzia e le giovani generazioni che negli ultimi anni, specialmente negli USA, hanno manifestato un sempre maggiore interesse nei confronti della lingua italiana”. Sono infatti oltre 200 mila e in costante aumento gli americani che studiano l’Italiano e l’Italia è la prima destinazione – non di lingua anglosassone – di studio all’estero.

“Sono certo che fumetti, graffiti e illustrazioni – ha proseguito l’Ambasciatore – con il loro forte ed immediato impatto visivo affascineranno tanti amanti della nostra lingua e cultura di tutte le età, specialmente tra i più giovani che nel corso della pandemia sono stati privati di quel luogo fondamentale di crescita e sviluppo che è la scuola.”

Intervista a Lucilla Pizzoli

Per capire di più dell’evento e dello stato della lingua italiana all’estero, abbiamo intervistato Lucilla Pizzoli, docente di Linguistica italiana presso l’Unint – Università degli studi internazionali di Roma. Tra gli altri ruoli, Pizzoli collabora con la Società Dante Alighieri per attività di promozione dalla lingua italiana nel mondo.

Buonasera professoressa. La ringrazio per averci concesso quest’intervista. Ci può raccontare della sua attività di ricerca e delle attività dell’Osservatorio degli Italianismi nel Mondo?

“L’Osservatorio è pensato come un centro di raccolta di dati sulle parole italiane che hanno trovato ospitalità in altre lingue del mondo. Siamo partiti da un dizionario già esistente (DIFIT: Dizionario di italianismi in francese, inglese, tedesco, diretto da Harro Stammerjohann, e pubblicato dall’Accademia della Crusca nel 2008): basandoci su altre ricerche in corso stiamo estendendo la raccolta ad altre lingue parlate in paesi vicini al nostro (spagnolo, catalano, portoghese) e a lingue con le quali l’italiano ha avuto molti rapporti nel tempo, come polacco e ungherese. L’obiettivo è quello di riuscire a includere, gradatamente, i dati relativi alle altre lingue, per descrivere in modo più possibile circostanziato il quadro della presenza della lingua e della cultura italiana all’estero. Per rendere omogeneo il lavoro è stata ideata una nuova piattaforma informatica, che prevede un metodo molto sofisticato per la rilevazione e il controllo dei dati: questo consentirà di offrire dati aggregati per gli studiosi, ma anche per soddisfare le curiosità degli utenti comuni”.

Qual’è il ruolo dell’OIM rispetto alla Settimana della Lingua Italiana promossa dal Ministero degli Affari Esteri con la collaborazione di MUR e MiBACT?

“L’OIM vuole essere un punto di riferimento per la ricerca, oltre che per la consultazione: la piattaforma offrirà un vero e proprio dizionario, che registra le diverse forme e significati che ciascuna parola prende entrando a far parte del vocabolario di altre lingue; ci sarà poi una banca dati bibliografica in continuo aggiornamento, che possa dare conto della ingente quantità di lavori già pubblicati sull’argomento in diverse sedi nel mondo, segno dell’interesse crescente per questo tema.

Attraverso i dati raccolti nell’OIM si potranno scoprire quali sono i principali temi che muovono l’interesse verso l’Italia: sapere in quanti e quali paesi è diffusa la parola che indica un prodotto dell’eccellenza produttiva italiana può orientare anche le strategie di promozione culturale. L’aceto balsamico, per esempio, è conosciuto in finlandese, giapponese, polacco, greco, tedesco austriaco e molte altre lingue. Quali vie avrà seguito? Attraverso quali altri paesi ha viaggiato il prodotto? Le parole lasciano tracce importanti nelle lingue, ed è incredibilmente affascinante ricostruirne le storie”.

Negli anni passati è girata la notizia sull’italiano “quarta lingua più studiata al mondo”. Sembrava troppo bello per essere vero, e infatti era una bufala. Qual’è lo status dell’italiano come lingua internazionale? Quali sono le motivazioni che spingono uno straniero a studiare l’italiano?

“Più che di una bufala si è trattato di una semplificazione, o meglio di una forzatura usata per garantire alla notizia un certo effetto. Qualche anno fa le inchieste condotte tra gli studenti di italiano (e non tra tutti gli studenti di una lingua straniera: sarebbe bellissimo ma è impossibile fare un censimento del genere!) ci dicevano che chi arrivava a studiare una terza o una quarta lingua sceglieva l’italiano come prima opzione. Quindi non quarta lingua più studiata al mondo, ma prima tra le quarte (o anche tra le terze, a ben vedere). Insomma, sicuramente un risultato lusinghiero, ma certo limitato a un pubblico di nicchia. Questo, il pubblico colto, che guarda all’italiano come lingua di cultura depositaria di una tradizione millenaria, è il tipo di studente straniero che tradizionalmente ha manifestato interesse a imparare l’italiano. Tra questi allievi si contano nel passato anche tanti personaggi celebri, viaggiatori entusiasmati dall’Italia come Goethe o Stendhal. Questo tipo di pubblico colto esiste ancora, e ogni anno porta in Italia tanti stranieri appassionati dell’arte, della letteratura, della cultura italiana nel suo complesso. Ovviamente tra gli studenti di italiano contano anche altre motivazioni, di tipo più pragmatico, legate al lavoro o all’intenzione di trasferirsi in Italia”.

E quindi, quali sono i paesi dove l’insegnamento dell’italiano cresce maggiormente?

“Dai dati che il MAECI pubblica ormai ogni anno in occasione della settimana della lingua nel mondo (Rapporto diffusione italiano, disponibili dal 2014: i rapporti sono disponibili sul portale della lingua italiana del MAECI (NdR: al momento in fase di aggiornamento) si possono osservare anche significative oscillazioni nei numeri di studenti per ciascun paese. Alcune variazioni dipendono dal metodo di rilevazione e di conteggio dei dati, ma in altri casi il numero di studenti può diminuire o aumentare in seguito a fenomeni di moda, circostanze storico-politiche o anche a iniziative di promozione decise dall’alto. L’anno scorso una crescita rilevante si è registrata in Australia (il primo paese al mondo per numero di studenti di italiano), in Messico, in Argentina, in Giappone e in Spagna”.

È possibile quantificare quanti potenziali studenti vengono (o verrebbero, passata l’emergenza Covid) in Italia per studiare la nostra lingua? In caso di aumento significativo di questi numeri, il paese sarebbe attrezzato per affrontare tale domanda?

“L’offerta di italiano come lingua straniera è molto aumentata rispetto al passato, sia nel mondo, sia in Italia. La recentissima associazione Licet, nata per fare fronte alle enormi difficoltà conseguenti alla pandemia, mette in rete oltre 200 centri che propongono corsi di lingua e cultura italiana in Italia, con un focus importante sul turismo culturale. In generale, le scuole sono aumentate e soprattutto sono migliorati gli standard per l’insegnamento: i docenti sono più formati, esistono certificazioni riconosciute e addirittura un percorso di abilitazione per entrare nei ruoli della scuola italiana. C’è una forte crescita anche dei numeri di giovani interessati a intraprendere questa professione: mentre una volta era difficile convincere un insegnante a farsi assegnare a una sede all’estero, oggi i ragazzi guardano favorevolmente a questa carriera, che dà la possibilità di muoversi nel mondo e conoscere persone di diverse culture”.

Premesso che, personalmente, io non abbia molta simpatia per Salvini, ho trovato fondamentalmente condivisibile l’iniziativa del precedente governo di legare l’ottenimento del passaporto italiano ad una conoscenza di base della nostra lingua. La cittadinanza non è acqua, bisogna dimostrare di volerla. Richiedere uno sforzino per imparare la lingua mi sembra legittimo. La sua opinione in proposito qual’è?

“Credo anch’io che un cittadino debba conoscere la lingua del paese di cui si sente parte: chi ha la cittadinanza può partecipare alla vita pubblica, votare, determinare le scelte di governo. È impensabile farlo senza confrontarsi con gli altri. Peraltro l’emendamento al decreto Salvini del 2018 sana un paradosso, che si era venuto a creare con un intervento precedente: la legge Maroni, nel 2009, ha previsto che i cittadini stranieri richiedenti permesso di soggiorno debbano dimostrare competenze linguistiche (e di educazione civica) che invece a chi faceva domanda per la cittadinanza non erano richiesti”.

Vivendo all’estero e non avendo accesso all’insegnamento della lingua italiana, ho dovuto fare di necessità virtù e diventare professore di italiano per mio figlio, che nel frattempo ha già completato due cicli scolastici nella scuola pubblica della Virginia. Ho sempre pensato che sarebbe bello se il ministero della pubblica istruzione offrisse dei video corsi con un curriculum standard a cui i cittadini italiani nella mia condizione possano fare riferimento per preservare la conoscenza dell’italiano dei propri figli. Lei è al corrente di iniziative di questo tipo? A chi mi posso rivolgere?

“Purtroppo la rete delle scuole italiane all’estero non è sufficientemente ramificata e non consente a tutti gli interessati di frequentare corsi in italiano: sono circa 4 milioni e mezzo solo gli iscritti all’AIRE, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero; poi ci sono persone che si trovano all’estero per periodi brevi, i dipendenti dello stato, i discendenti, e altre tipologie di persone potenzialmente interessate a seguire un curricolo in italiano. Piero Bassetti ha stimato in 250 milioni il pubblico degli italici, cioè tutti coloro che si riconoscono in qualche modo nello stile di vita italiano.

D’altra parte organizzare scuole nel mondo richiede un certo investimento: gli istituti statali omnicomprensivi sono solo 8 (Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo), poi ci sono le scuole paritarie, le sezioni italiane presso le scuole straniere, ma bisogna avere la fortuna di vivere nelle città dove sono attivati questi programmi. Quanto alla programmazione televisiva, esiste un canale dedicato al pubblico italofono nel mondo (Rai Italia), che garantisce, oltre a programmi dedicati, anche l’accesso alla programmazione italiana. Molto si trova in rete, ormai, dove non mancano iniziative didattiche anche per diverse fasce d’età. Altro ancora è gestito dalle scuole private, dalla rete degli Istituti Italiani di Cultura e dai Comitati della Società Dante Alighieri, che conta su una rete di oltre 400 centri nel mondo”.

Uno degli esercizi che faccio con mio figlio è ascoltare insieme degli audiolibri in italiano per poi fare dei riassunti. Qualche mese fa abbiamo ascoltato “Ma gli androidi sognano pecore elettriche” di Philip K. Dick. Lessico ricercato, frasi ipotetiche dell’irrealtà e consecutio temporum formate da congiuntivi e condizionali allineati in modo inappuntabile. Mentre ascoltavamo, ho avuto la sensazione forte che tutte queste costruzioni dovevano risuonare nella mente di mio figlio anglofono un po’ come quelle traduzioni arzigogolate delle versioni di latino che mi sorbivo al liceo. Non ho potuto fare a meno di pensare alla distanza che separa l’italiano dall’inglese, la lingua globale del nostro tempo, che è un campione di sintesi ed economicità. Ho persino comprato l’originale in inglese del libro per verificare se non ci fosse stata la manina del traduttore a ingarbugliare la faccenda, ma così non era. Si trattava dell’inglese semplice ed efficace usato quotidianamente da libri e giornali: l’italiano è intrinsecamente più complesso. Alcuni possono trovare questo aspetto affascinante, ma io mi chiedo se questa complessità non sia un ostacolo per gli stranieri che vorrebbero approcciare la nostra lingua. Possiamo ipotizzare un’attività di semplificazione della grammatica italiana studiata a tavolino ad uso degli studenti stranieri? Penso alle regolette ortografiche, ma anche all’eliminazione dei congiuntivi “diafasici” (NdR: formali) e di tempi verbali poco usati…

“Gli audiolibri sono un mezzo molto efficace per l’apprendimento delle lingue straniere e insieme ad altri mezzi orali (cinema, musica) sono sempre più spesso proposti durante i corsi di lingua. La contrapposizione tra inglese – più semplice – e italiano – più complesso – è una questione annosa, ma va anche messa in rapporto al tipo di testo. Le lingue non sono facilmente paragonabili: anche testi scritti in inglese possono essere complessi e certo il vocabolario dell’inglese, quanto a numero di entrate, non ha niente da invidiare a quello dell’italiano. Quanto alle grammatiche, quelle per stranieri sono ormai molto efficaci e sono pensate proprio per proporre i contenuti in forma graduale, adeguata alla situazione comunicativa. Certamente per un apprendente alle prime armi non prevedono l’insegnamento del trapassato remoto…”

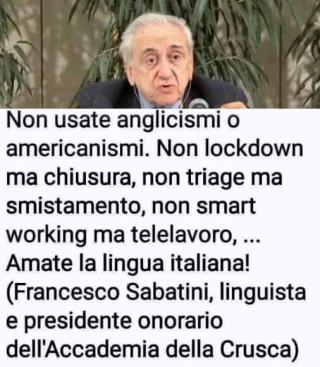

Ultimamente, sui social è uno stillicidio di citazioni del Prof. Sabatini che scaglia tuoni e fulmini contro l’uso di parole inglesi in italiano, lockdown in primis. E i grammarnazi nostrani ci vanno a nozze, bullizzando gli altri italofoni rei di non sottostare alla neo-indetta autarchia linguistica. Spesso ho l’impressione che la Crusca e la folta schiera di “popstar della lingua italiana” (non faccio nomi per non fare polemiche) strizzi l’occhiolino a questo comportamento, arrivando a definire i bulli “partigiani della lingua italiana”. Personalmente trovo tutto questo fuori luogo. Lockdown è parola usata internazionalmente. Non capisco perché stracciarsi le vesti se la usiamo anche in italiano. Possibile che la difesa dell’italiano possa ridursi al rifiuto di questa o quella parolina? Non sarebbe anzi meglio aprirsi all’inglese per diminuire la distanza “percepita” tra le due lingue e rendere più facile la vita agli studenti stranieri?

“Anche questa è una questione articolata e di lungo corso: le posizioni estremiste (cui indulgono persone che poi maltrattano la lingua per altri versi) sono sicuramente eccessivamente allarmiste. L’italiano non corre il rischio di essere stravolto dall’introduzione di singole parole nuove, che peraltro spesso escono dall’uso poco dopo il loro ingresso. Il significato di lockdown si impara – purtroppo, in questo caso – piuttosto in fretta e anche gli utenti più distanti dalle lingue straniere possono accettarne la presenza. Quello che non va, invece, è l’uso di parole straniere (di solito oscure ai più) nella comunicazione pubblica, nel linguaggio burocratico, nelle leggi, dove invece sarebbe opportuna una lingua immediata ed efficace. La conoscenza delle lingue straniere andrebbe senz’altro potenziata in Italia, e non solo per rendere più facile l’integrazione degli studenti stranieri: questo però non significa che l’italiano debba abdicare al suo ruolo come lingua spendibile in tutti gli ambiti della vita sociale. Va mantenuta dunque come lingua di insegnamento dei saperi complessi, nella scuola e nell’università, e come lingua di lavoro nelle professioni, anche per le inevitabili connessioni tra scienza e società: come farebbero medici, avvocati o architetti a rivolgersi ai loro clienti se dominassero la loro disciplina solo in inglese?”

Nel 2004 lessi “The Da Vinci Code” di Dan Brown. I critici letterari italiani stroncarono il romanzo all’epoca, gridando alla “parodia” della cultura classica. Critica forse giusta, ma questo non ha impedito a quel libro e a molti simili che sono seguiti di essere successi planetari. Mi chiedo: la difesa della lingua italiana non sarebbe più efficace se si sfornassero opere di livello internazionale, anziché lamentarsi perché politici o giornalisti dicono premier, lockdown o location? Perché non sono autori italiani a intercettare quel tipo di successo internazionale quando si parla di argomenti e situazioni che si svolgono sul nostro territorio e fanno leva sulla nostra storia e sul nostro patrimonio culturale (come fece Umberto Eco con “Il Nome della Rosa” del resto)?

“Limitare i problemi dell’Italia alla polemica sugli anglicismi è sicuramente fuorviante e forse impedisce anche di cogliere le cause della incapacità dell’Italia di incidere a livello mondiale. Per fortuna ci sono alcune eccellenze: film e romanzi di grandissimo successo anche internazionale, che consentono di mantenere un po’ di quella credibilità culturale che l’Italia ha guadagnato nel passato e che ogni tanto emergono come un fiume carsico”.

Ci può presentare una parola arrivata dall’italiano ad un’altra lingua?

“Una delle mie parole preferite è alfresco. È un termine che troviamo nell’inglese statunitense e australiano, e indica un luogo in cui mangiare all’aperto, in buona compagnia. Richiama un termine della tradizione artistica di peso, affresco (e forse anche si appoggia al suo successo), ma poi rimanda alla dolce vita, a quell’idea di spensieratezza che si collega all’immagine dell’Italia. A pranzi e cene all’aperto in Italia non diamo questo nome, ma forse la raccomandazione a vivere la socialità in luoghi più sicuri, in questo periodo di emergenza, potrebbe farci scoprire anche la parola alfresco, accompagnandola con quella piacevole leggerezza che gli altri ci attribuiscono e che forse ogni tanto ci farebbe bene vivere davvero”.

Grazie molte, professoressa.

Nota Biografica: Lucilla Pizzoli insegna Linguistica italiana presso l’Unint – Università degli studi internazionali di Roma e collabora con la Società Dante Alighieri per attività di promozione dalla lingua italiana nel mondo. È tra gli autori delle mostre ideate dalla Dante Alighieri sulla lingua italiana Dove il sì suona (Firenze, Galleria degli Uffizi, 2003) e La dolce lingua (Zurigo, Museo Nazionale, 2005) e curatrice della mostra Una di lingua. La lingua italiana negli anni dell’Italia unita (Firenze, Biblioteca delle Oblate, 2011). È nel gruppo di lavoro dell’Osservatorio degli Italianismi nel Mondo dell’Accademia della Crusca. Di recente pubblicazione (con Luca Serianni), Storia illustrata della lingua italiana, Roma, Carocci, 2° ed. 2018, La politica linguistica in Italia: dall’unificazione dello stato nazionale al dibattito sull’internazionalizzazione, Roma, Carocci, 2018 e Modi di dire, Milano, RCS, 2020.

Approfondimenti

Settimana della Lingua Italiana nel mondo, i titoli delle edizioni

Settimana della Lingua Italiana nel mondo, dati e statistiche della XVI edizione

______________