Dal 1917 al 2017 lo Zingarelli compie un secolo, registrando la storia e l’evoluzione della lingua italiana, con l’inclusione di neologismi e nuovi significati di parole già esistenti, che nascono dai cambiamenti di costume, culturali, sociali, e innovazioni tecnologiche. La Zanichelli Editore celebra i 100 anni dalla nascita del Zingarelli ha organizzato una serie di incontri nei luoghi nelle scuole con quindici appuntamenti per gli studenti di altrettanti licei in 13 città d’Italia. Gli incontri sono iniziati il 23 ottobre a Cerignola, città natale di Nicola Zingarelli, al Liceo Classico che del linguista porta il nome, “Nicola Zingarelli”, dove sono intervenuti il curatore dello Zingarelli, Mario Cannella e il linguista e scrittore, Massimo Arcangeli.

Inoltre la Zanichelli Editore celebra il centenario con una parola simbolo per ogni anno dal 1917 a oggi, raccontando la storia di questo secolo attraverso parole significative. In questo articolo includo alcuni termini e aggiungo il link da navigare per il chi volesse conoscere gli altri. La prima parola è Rivoluzione: Il 1917 è l’anno della Rivoluzione d’ottobre che portò al potere la frazione bolscevica, decretando l’inizio del nuovo Stato sovietico. Il termine del 1919 invece è pandemia. Finito il primo conflitto mondiale un altro tragico evento colpì l’Europa coinvolgendone l’intera popolazione: l’influenza spagnola, detta così perché fu annunciata inizialmente dai giornali spagnoli che erano non soggetti alla censura di guerra, definita la più grande pandemia della storia poiché colpì un miliardo di persone e ne uccise 50 milioni. Passiamo alla musica, la parola jazz evolve nel 1920 e indica il ritmo improvvisato degli anni Venti; il decennio che vede l’affermazione di una corrente musicale unica nel suo genere. Dalla musica al cinema del 1922 con il termine horror, parola che definisce l’arte della paura avviando un genere letterario e cinematografico che suscita paura e raccapriccio nel pubblico merito del regista Friedrich Wilhelm Murnau che portò nelle sale il film muto Nosferatu il vampire, tratto dal romanzo Dracula, di Bram Stoker.

Il 1923 è l’anno della coscienza: viene pubblicato il romanzo La coscienza di Zeno, arriva la psicoanalisi in Italia e il termine di coscienza si afferma in correnti letterarie che indagano sull’individuo e sul suo inconscio. Radio, parole ad ampio raggio. Nel 1924 Radio è la parola protagonista con la fondazione dell’Unione Radiofonica Italiana nacque la prima trasmissione ufficiale, condotta da Maria Luisa Boncompagni. In seguito la Radio diventa anche uno strumento politico e nel 1925 il termine totalitarismo entra nella lingua italiana, proprio l’anno in cui Mussolini proclama la dittatura fascista in Italia, sulla cui onda proseguiranno i regimi nazionalsocialista in Germania e franchista in Spagna, a cui si contrappone la contemporanea epoca stalinista dell’Unione Sovietica, in una sorta di epidemia totalitarista. Il termine totalitarismo indica un regime politico in cui tutti i rapporti sociali sono disciplinati da un solo partito e in base a una sola ideologia.

Nel 1928 un’invenzione ha dato una svolta alla medicina, la penicillina. Scoperta dal batteriologo britannico Alexander Fleming, la penicillina è tra i primi antibiotici della storia, isolato dal fungo Penicillium notatum dal quale prende il nome. Citando il 1929 la prima parola che viene in mente è crisi, l’anno in cui crollò la borsa di Wall Street e aprì il periodo della Grande Depressione. Il termine deriva dal greco krisis, che letteralmente significa separazione, scelta o giudizio. Con il 1930 e la parola disobbedienza ricordiamo Gandhi che condusse la celebre Marcia del Sale per contestare il monopolio imperiale sulla risorsa. Si trattò di un’azione di disobbedienza civile, una forma di protesta non violenta. Come suggerisce lo stesso termine disobbedire, negazione del latino ob audire (dare ascolto), Gandhi decise di non assecondare il governo britannico, che si dichiarava sovrano indiscusso della sua terra, ritenendone ingiuste le politiche.

Nel 1928 un’invenzione ha dato una svolta alla medicina, la penicillina. Scoperta dal batteriologo britannico Alexander Fleming, la penicillina è tra i primi antibiotici della storia, isolato dal fungo Penicillium notatum dal quale prende il nome. Citando il 1929 la prima parola che viene in mente è crisi, l’anno in cui crollò la borsa di Wall Street e aprì il periodo della Grande Depressione. Il termine deriva dal greco krisis, che letteralmente significa separazione, scelta o giudizio. Con il 1930 e la parola disobbedienza ricordiamo Gandhi che condusse la celebre Marcia del Sale per contestare il monopolio imperiale sulla risorsa. Si trattò di un’azione di disobbedienza civile, una forma di protesta non violenta. Come suggerisce lo stesso termine disobbedire, negazione del latino ob audire (dare ascolto), Gandhi decise di non assecondare il governo britannico, che si dichiarava sovrano indiscusso della sua terra, ritenendone ingiuste le politiche.

Grattacielo è la parola del 1931. Nel pieno della Grande Depressione c’era qualcuno che teneva lo sguardo puntato verso l’alto. Lo studio di architettura Shreve, Lamb & Harmon realizzò quello che sarebbe divenuto il grattacielo più alto del mondo: l’Empire State Building, un edificio alto 443 metri che fu completato dopo sole 23 settimane di lavoro, e reso celebre dal grazie al film King Kong con la scena in cui il mostruoso gorilla raggiunge la cima del grattacielo. Il termine grattacielo tradotto dall’inglese skyscraper svela da sé il suo significato. Con il 1939 arriva la guerra: il 1° settembre inizia il secondo conflitto mondiale con l’invasione della Polonia da parte della Germania nazista. Il termine guerra deriva dal tedesco antico werra (mischia) utilizzato al posto del latino bellum per descrivere meglio il disordine dei conflitti armati germanici, differenti dall’ordine tipico delle armate romane.

Con la Seconda guerra mondiale iniziarono anche le ghettizzazione e lo sterminio degli Ebrei, e degli oppositori del Terzo Reich si intensificarono e nel 1940 nacque il campo di concentramento di Auschwitz, il luogo in cui furono uccise più persone, oltre 1 milione. Il termine olocausto deriva dal greco hólos (tutto) kaustós (bruciato) e indicava inizialmente l’antico rito sacrificale ebraico, secondo il quale un animale veniva completamente bruciato. Fu in seguito attribuito allo sterminio degli Ebrei, segregati e uccisi con pratiche atroci e disumane. Alcuni studiosi preferiscono utilizzare il termine Shoah, per non associare quella catastrofe storica a un antico rituale religioso. Olocausto è il temine del 19340. Un altro termine che non può mancare raccontando la Seconda guerra mondiale è bombardamento, pericolo dall’alto, un’azione utilizzata per radere letteralmente al suolo città e forze nemiche attraverso il lancio sistematico di bombe. Nel 1941 ricordiamo l’incessante attacco aereo su Londra, che rimase sotto il fuoco nazista dal settembre 1940 al maggio 1941 e il bombardamento della base militare di Pearl Harbor, effettuato il 7 dicembre 1941 dall’aviazione giapponese, che decretò l’entrata in guerra degli americani.

Con la Seconda guerra mondiale iniziarono anche le ghettizzazione e lo sterminio degli Ebrei, e degli oppositori del Terzo Reich si intensificarono e nel 1940 nacque il campo di concentramento di Auschwitz, il luogo in cui furono uccise più persone, oltre 1 milione. Il termine olocausto deriva dal greco hólos (tutto) kaustós (bruciato) e indicava inizialmente l’antico rito sacrificale ebraico, secondo il quale un animale veniva completamente bruciato. Fu in seguito attribuito allo sterminio degli Ebrei, segregati e uccisi con pratiche atroci e disumane. Alcuni studiosi preferiscono utilizzare il termine Shoah, per non associare quella catastrofe storica a un antico rituale religioso. Olocausto è il temine del 19340. Un altro termine che non può mancare raccontando la Seconda guerra mondiale è bombardamento, pericolo dall’alto, un’azione utilizzata per radere letteralmente al suolo città e forze nemiche attraverso il lancio sistematico di bombe. Nel 1941 ricordiamo l’incessante attacco aereo su Londra, che rimase sotto il fuoco nazista dal settembre 1940 al maggio 1941 e il bombardamento della base militare di Pearl Harbor, effettuato il 7 dicembre 1941 dall’aviazione giapponese, che decretò l’entrata in guerra degli americani.

Nel 1943 l’Italia firma l’armistizio l’8 settembre con gli angloamericani, il capo del governo Pietro Badoglio ufficializzava la fine dell’alleanza con la Germania. Il termine armistizio, formato sul modello del latino solstitium, deriva da sistere (fermarsi) e descrive molto bene l’atto di deporre le armi. Come dimostrano gli avvenimenti storici, l’evento non pose però fine ai conflitti: un armistizio è un accordo fra due contendenti per sospendere i combattimenti fra di loro ma non significa necessariamente la pace. Nel 1945 termina in Europa la Seconda guerra mondiale. Il ricordo di quell’anno va anche alle due bombe atomiche americane del 6 e 9 agosto sulle popolose città di Hiroshima e Nagasaki, sganciate con l’obiettivo di costringere il Giappone alla resa. Gli effetti diretti di questi bombardamenti furono devastanti, morirono circa 200.000 civili a Hiroshima e 40.000 a Nagasaki, con innumerevoli feriti e contaminati, e le città furono in gran parte distrutte.

Nel 1943 l’Italia firma l’armistizio l’8 settembre con gli angloamericani, il capo del governo Pietro Badoglio ufficializzava la fine dell’alleanza con la Germania. Il termine armistizio, formato sul modello del latino solstitium, deriva da sistere (fermarsi) e descrive molto bene l’atto di deporre le armi. Come dimostrano gli avvenimenti storici, l’evento non pose però fine ai conflitti: un armistizio è un accordo fra due contendenti per sospendere i combattimenti fra di loro ma non significa necessariamente la pace. Nel 1945 termina in Europa la Seconda guerra mondiale. Il ricordo di quell’anno va anche alle due bombe atomiche americane del 6 e 9 agosto sulle popolose città di Hiroshima e Nagasaki, sganciate con l’obiettivo di costringere il Giappone alla resa. Gli effetti diretti di questi bombardamenti furono devastanti, morirono circa 200.000 civili a Hiroshima e 40.000 a Nagasaki, con innumerevoli feriti e contaminati, e le città furono in gran parte distrutte.

Nel 1946 la guerra è finita, ed è l’anno del referendum istituzionale. Il 2 e il 3 giugno in Italia si sceglie tra monarchia e repubblica e per la prima volta a decidere in un voto nazionale sono sia uomini sia donne. Il 10 giugno viene annunciato il risultato e si decreta così la nascita della Repubblica Italiana, la quale non poteva essere completa senza una legge fondamentale che sostituisse il vecchio statuto monarchico. Il termine del 1948 è Costituzione. L’Assemblea costituente elaborò un testo composto da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali che fu approvato con scrutinio segreto il 22 dicembre del 1947. Cinque giorni dopo fu promulgato dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola. Il 1° gennaio 1948 entrò quindi in vigore la nostra Costituzione, suggellando l’inizio di una nuova epoca per il Paese.

Nel 1946 la guerra è finita, ed è l’anno del referendum istituzionale. Il 2 e il 3 giugno in Italia si sceglie tra monarchia e repubblica e per la prima volta a decidere in un voto nazionale sono sia uomini sia donne. Il 10 giugno viene annunciato il risultato e si decreta così la nascita della Repubblica Italiana, la quale non poteva essere completa senza una legge fondamentale che sostituisse il vecchio statuto monarchico. Il termine del 1948 è Costituzione. L’Assemblea costituente elaborò un testo composto da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali che fu approvato con scrutinio segreto il 22 dicembre del 1947. Cinque giorni dopo fu promulgato dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola. Il 1° gennaio 1948 entrò quindi in vigore la nostra Costituzione, suggellando l’inizio di una nuova epoca per il Paese.

La Marcia del 1963, un sogno che ha lasciato un segno. Nel 1963 a Washington 250.000 persone parteciparono alla marcia per il lavoro e la libertà e ascoltarono le parole di Martin Luther King, il leader del movimento contro la segregazione razziale. Il suo celebre discorso “I have a dream” non era il sogno di un visionario ma il simbolo di una lotta non violenta, che gli valse il Nobel per la pace nel 1964. La battaglia contro il razzismo aveva come obiettivo il riconoscimento dell’uguaglianza dei diritti per la popolazione nera. Il termine marcia deriva dal francone markon e significa lasciare il segno, proprio come fece Martin Luther King con le sue parole. Arriviamo al 1972 con –gate, il suffisso dello scandalo. Il 1972 è l’anno del Watergate, lo scaldalo politico che porterà alle dimissioni del Presidente repubblicano degli USA Richard Nixon. Tutto iniziò il 17 giugno, quando furono scoperte e arrestate cinque persone che stavano mettendo in atto un piano di spionaggio e sabotaggio contro il candidato democratico per le elezioni presidenziali, George McGovern, all’interno del Watergate Complex, edificio che ospitava il suo quartier generale. A far luce sulla vicenda furono due giornalisti del Washington Post, Carl Bernstein e Bob Woodward, che dimostrarono l’implicazione e la colpevolezza del presidente Nixon, nonostante i suoi tentativi di insabbiamento delle prove. Da allora il suffisso –gate si utilizza per indicare uno scandalo politico che coinvolge personaggi importanti, come avvenuto per i successivi Irangate (1985-86) e Sexgate (1998).

La Marcia del 1963, un sogno che ha lasciato un segno. Nel 1963 a Washington 250.000 persone parteciparono alla marcia per il lavoro e la libertà e ascoltarono le parole di Martin Luther King, il leader del movimento contro la segregazione razziale. Il suo celebre discorso “I have a dream” non era il sogno di un visionario ma il simbolo di una lotta non violenta, che gli valse il Nobel per la pace nel 1964. La battaglia contro il razzismo aveva come obiettivo il riconoscimento dell’uguaglianza dei diritti per la popolazione nera. Il termine marcia deriva dal francone markon e significa lasciare il segno, proprio come fece Martin Luther King con le sue parole. Arriviamo al 1972 con –gate, il suffisso dello scandalo. Il 1972 è l’anno del Watergate, lo scaldalo politico che porterà alle dimissioni del Presidente repubblicano degli USA Richard Nixon. Tutto iniziò il 17 giugno, quando furono scoperte e arrestate cinque persone che stavano mettendo in atto un piano di spionaggio e sabotaggio contro il candidato democratico per le elezioni presidenziali, George McGovern, all’interno del Watergate Complex, edificio che ospitava il suo quartier generale. A far luce sulla vicenda furono due giornalisti del Washington Post, Carl Bernstein e Bob Woodward, che dimostrarono l’implicazione e la colpevolezza del presidente Nixon, nonostante i suoi tentativi di insabbiamento delle prove. Da allora il suffisso –gate si utilizza per indicare uno scandalo politico che coinvolge personaggi importanti, come avvenuto per i successivi Irangate (1985-86) e Sexgate (1998).

Manicomio, della mente la prigione. Il 13 maggio 1978 venne approvata dal Parlamento italiano la legge 180 (detta anche Legge Basaglia) che riformava l’assistenza psichiatrica e restituiva dignità alle persone con problemi mentali, abolendo i manicomi. In quegli anni lo psichiatra veneto Franco Basaglia (da cui prende il nome la legge) aveva condotto una lunga battaglia per chiudere gli istituti in cui venivano segregati i malati psichiatrici, proponendo come alternativa all’internamento in cui il malato mentale non era considerato come un individuo pericoloso da trattare con elettroshock e terapie farmacologiche invasive, ma una persona che necessitava di cure e relazioni con il mondo esterno. Benché sia stata più volte oggetto di discussione e di tentativi di revisione, la legge Basaglia resta la legge che ha reso l’Italia il primo e ad oggi unico paese al mondo ad aver abolito i manicomi.

Manicomio, della mente la prigione. Il 13 maggio 1978 venne approvata dal Parlamento italiano la legge 180 (detta anche Legge Basaglia) che riformava l’assistenza psichiatrica e restituiva dignità alle persone con problemi mentali, abolendo i manicomi. In quegli anni lo psichiatra veneto Franco Basaglia (da cui prende il nome la legge) aveva condotto una lunga battaglia per chiudere gli istituti in cui venivano segregati i malati psichiatrici, proponendo come alternativa all’internamento in cui il malato mentale non era considerato come un individuo pericoloso da trattare con elettroshock e terapie farmacologiche invasive, ma una persona che necessitava di cure e relazioni con il mondo esterno. Benché sia stata più volte oggetto di discussione e di tentativi di revisione, la legge Basaglia resta la legge che ha reso l’Italia il primo e ad oggi unico paese al mondo ad aver abolito i manicomi.

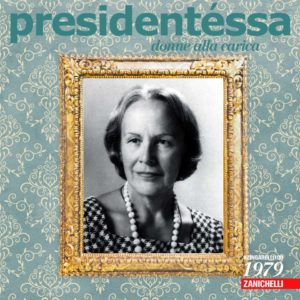

Il 1979 è un anno significativo per l’affermazione della parità di genere in ambito politico. È l’anno di presidentessa, che indica donne alla carica. Nel 1979 in Italia Leonilde Iotti, detta Nilde, ottiene il ruolo di presidentessa della Camera dei Deputati: è la prima donna a raggiungere un traguardo così importante nella storia della Repubblica. Nel Regno Unito un’altra donna, Margaret Thatcher, Segretaria del partito conservatore dal 1975 e nota come The Iron Lady, assume la carica di Primo Ministro; perché sia ancora una donna a succederle bisognerà attendere la nomina di Theresa May, 37 anni dopo. Consiglio di navigare su ”Zingarelli, un secolo di parole” per saperne di più sulla storie dei termini.

Il 1979 è un anno significativo per l’affermazione della parità di genere in ambito politico. È l’anno di presidentessa, che indica donne alla carica. Nel 1979 in Italia Leonilde Iotti, detta Nilde, ottiene il ruolo di presidentessa della Camera dei Deputati: è la prima donna a raggiungere un traguardo così importante nella storia della Repubblica. Nel Regno Unito un’altra donna, Margaret Thatcher, Segretaria del partito conservatore dal 1975 e nota come The Iron Lady, assume la carica di Primo Ministro; perché sia ancora una donna a succederle bisognerà attendere la nomina di Theresa May, 37 anni dopo. Consiglio di navigare su ”Zingarelli, un secolo di parole” per saperne di più sulla storie dei termini.

Lo Zingarelli contiene: 145.000 voci, oltre 380.000 significati fra cui circa 1000 nuove parole o nuovi significati come agriristoro, dashboard, euroburocrate, impastatrice planetaria, nanochirurgia, parabene, personaggetto, profilo, sceriffo, sovraistruzione, spätzle. Ben 964 schede di sfumature di significato che analizzano altrettanti gruppi di parole e ne consigliano l’uso in base al contesto, come indole – carattere – temperamento – personalità. Lo Zingarelli 2017 contiene anche 115 definizioni d’autore: da Giorgio Armani a Carlo Verdone il vocabolario della lingua italiana ha invitato alcuni esponenti di rilievo del mondo della cultura, della scienza, dello sport e del costume italiani a scrivere la definizione di una parola che potesse essere rivelatrice della loro personalità e del loro lavoro. Il risultato sono delle riflessioni, punti di vista che posso offrire nuovi modi per comprendere il significato di una voce.

In più segnala 3125 parole da salvare, come obsoleto, ingente, diatriba, leccornia, ledere, erorare, voci ricche di suggestione alle quali troppo spesso vengono preferiti sinonimi più comuni ma meno espressivi; oltre 9300 sinonimi, 2000 contrari e 2500 analoghi; 5500 parole dell’italiano fondamentale; 11.900 citazioni letterarie di 123 autori, da Francesco d’Assisi a Dario Fo; 45.000 locuzioni e frasi idiomatiche; indicazione di oltre 5000 reggenze (addetto a o addetto per?); 118 tavole di nomenclatura con note grammaticali e sull’uso corretto delle parole.

Concludo scegliendo una delle 115 definizioni d’autore: i ricordi di Alessandro Del Piero legati al numero “dieci”, stampato sulla sua maglia da calciatore: “Uno e zero, il numero dieci è la sintesi del tutto e del niente – scrive nella sua definizione – forse proprio per questo è così affascinante. Dieci in pagella, voto 10, dieci e lode, la perfezione”.