Ma il cozzare del piccone e il tintinnare del badile, chi lo sente? Solo lo sguardo austero del caposquadra si accorge di me. Quando scende la notte e il lavoro si ferma, badili e picconi restano muti, e la mia opera è perduta, perduta per sempre>.

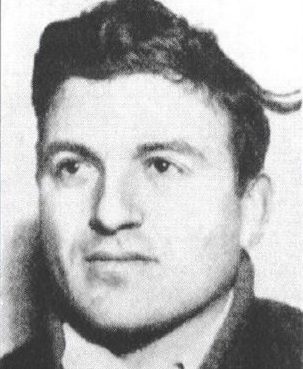

No, niente è andato perso. Forse si è nascosto nel buio, in attesa che una gloria di sole lo rivelasse. Perso, o dimenticato, mai. Il tempo è un galantuomo abruzzese di stampo antico, discendente dei Peligni, giacca lisa, sguardo dritto e franco: prima o poi rende merito a chi lo merita. E nessuno merita più di Pascal D’Angelo, all’anagrafe Pasquale, l’autore di Son of Italy: la prima opera letteraria in lingua inglese di un emigrato italiano. Scritta da un giovane uomo che aveva a malapena frequentato le elementari prima di sbarcare in America, a sedici anni, nel 1910.

Era nato a Cauze, frazione di Introdacqua ai piedi della Maiella. I genitori non sapevano leggere né scrivere: capivano solo il lavoro manuale, insegnato al figliolo che badava alle pecore e alle capre sulla montagna, aiutando il padre nei campi. La casa, a vederla oggi, stringe il cuore. Una stanza a pianterreno a fare da cucina, dove di notte dormivano gli animali che erano dispensa e termosifone. Tre gradini in pietra, fuori, precedono la porta alta e stretta che porta a un minuscolo piano superiore con l’unica finestra. Vivere lì era sopravvivere. Pascal salutò la madre senza sapere che non l’avrebbe più rivista e partì con il padre e una cinquantina di paesani per la Merica: scoprì per la prima volta il treno e il mare, a Napoli, dove il gruppetto si imbarcò. L’arrivo fu straniante: Ellis Island, New York, i grattacieli, il formicaio della gente. Al molo c’era il caposquadra che li caricò sul treno per Hillsdale, New Jersey. Pasquale e gli altri furono ingaggiati come manovali nei cantieri stradali e ferroviari, sfruttati dai boss. Finché il capofamiglia disse basta: me ne vado a casa. Era il 1915. Lui rimase. , avrebbe scritto anni dopo in Son of Italy.

A sorreggerlo era un fuoco interiore: il desiderio di conoscenza unito alla capacità di sognare. Ma il sogno americano si rivelò un brutto sogno, tornò a New York dove lavorò allo scalo merci dormendo in un vagone. Senza però arrendersi. A raccontare amorevolmente l’epopea dell’emigrante cocciuto e visionario sono oggi due persone speciali, con il culto della memoria e delle radici: l’insegnante Panfilia Colangelo e lo psichiatra Massimo Tardio, moglie e marito, che hanno creato a Introdacqua la Fondazione Pascal D’Angelo. Una raccolta di testimonianze, cimeli, carte d’archivio e parrocchiali oltre a duecento volumi di e su The pick and shovel poet, il poeta del piccone e della vanga.

Era venuto il tempo di scrivere. Pascal si rintana in un tugurio negli slum di Park Slope, a Brooklyn. E la poesia sgorga, sorgente di verità che inonda lo spaccapietre: . Prende i suoi fogli e fa il giro di giornali e case editrici, ricevendo una serie di no. Poi, all’inizio del 1922, spedisce una missiva accorata a Carl Van Doren, il più autorevole critico letterario degli Stati Uniti, lo invoca. Accade il miracolo. Van Doren l’accoglie entusiasta. Scoppia il caso D’Angelo, le sue poesie vengono pubblicate in America e in Europa, Son of Italy esce nel 1924 e diventa il libro dell’anno, sottolinea John Farrar, scrittore ed editore Usa. Ma per la prima edizione italiana bisognerà aspettare il 1999.

Alla celebrità, sempre vaga, risponde con timidezza e orgoglio. Si isola ancor di più, aiuta al banco un fruttivendolo che lo compensa con arance e verdura. Viene considerato un folle stravagante da chi per un attimo l’aveva osannato: il mondo si stanca di lui che intanto impara sei lingue, legge montagne di libri nelle biblioteche pubbliche e partecipa a tornei di scacchi. Odia il denaro e mangia solo pane duro, zuppe stantie e banane marcite. La malnutrizione gli causa fortissimi dolori addominali: ricoverato al Kings County Hospital di Brooklyn con una diagnosi sbagliata di alcolismo, muore il 13 marzo 1932. Sono estimatori e amici a pagare il funerale. Una scolaresca raccoglie fondi per la lapide di granito sulla tomba: nasce la D’Angelo Society, che premia i ragazzi meritevoli di Brooklyn. L’attimo fuggente di Pascal, il poeta del piccone e della vanga, è realizzato.