Viene detto che la guerra russa contro il popolo ucraino, è insieme altamente tecnologica (droni, missili, aerei, sistemi elettronicamente guidati di artiglieria, propaganda via web, terrorismo sulle popolazioni) e fortemente tradizionale (alto numero di morti e invalidi, trincee, attrito tra le armate, stupri e torture, rapimento di bambini).

Di guerra tradizionale sa certamente la piega che il conflitto ha preso sul terreno negli ultimi mesi: il fronte si muove poco e l’inverno in arrivo non dovrebbe consentire modifiche rilevanti. Con il disgelo di primavera si vedrà, tanto più che gli ucraini dovrebbero finalmente disporre di un’aviazione sufficientemente credibile. Intanto trincee e bunkeraggio portano indietro la memoria, al carnaio della Prima guerra mondiale.

Milioni di poveri disgraziati, colpevoli di essere nati negli anni sbagliati e nel posto sbagliato, morivano spinti fuori dalle trincee in azioni che avevano più del suicidio che del tentativo di conquistare posizioni nemiche. Nelle trincee della Grande guerra gli storici hanno contato poco più di 65 milioni di uomini e circa 10 milioni di morti: uno su sei, quasi il 17%. Ad essi vanno però aggiunti le vittime di influenza spagnola, la peste germogliata nelle trincee, tra cadaveri in decomposizione, sangue stagnante nel fango, denutrizione, eccessi di freddo e caldo: s’ignora quanti siano stati: venti, forse quaranta. O cento, chissà.

Michele Spagnolo, con una scelta personale e professionale di alto spessore umano e professionale, quelle trincee e quei sentieri triturati dagli obici e avvelenati per sempre da gas e sostanze esplosive, li ha percorsi letteralmente a piedi, per quattro anni, macinando tre paia di scarpe in mille chilometri labirintici, durante i quali ha ricostruito mappe, preso appunti, scattato foto, tirato fuori pensieri e meditazioni, proprie o alimentate dagli spiriti con i quali ha convissuto, alcuni di poeti, filosofi, letterati, purtroppo vittime della guerra. In quell’umanità di condannati a morte o alla mutilazione, alla follia e alla malattia se scampati, non ha discriminato tra “amici” e “nemici”, citando il tedesco Ernst Jünger accanto al francese Céline e ai britannici Robert Graves e Arthur Machen quello degli angeli di Mons. Raccontando storie toccanti, di ragazzi bravi e promettenti, ai quali ha reso giustizia, togliendoli dall’anonimato, cercandone la tomba e ciò che hanno lasciato, magari un memoriale, una poesia, una lettera all’amata. Così Roland Aubrey Leighton, vent’anni, in attesa della licenza natalizia per rivedere Vera, beccato il 23 dicembre in Francia da un cecchino tedesco che “lo colpì all’addome trapassandogli lo stomaco e spezzandogli la colonna vertebrale”.

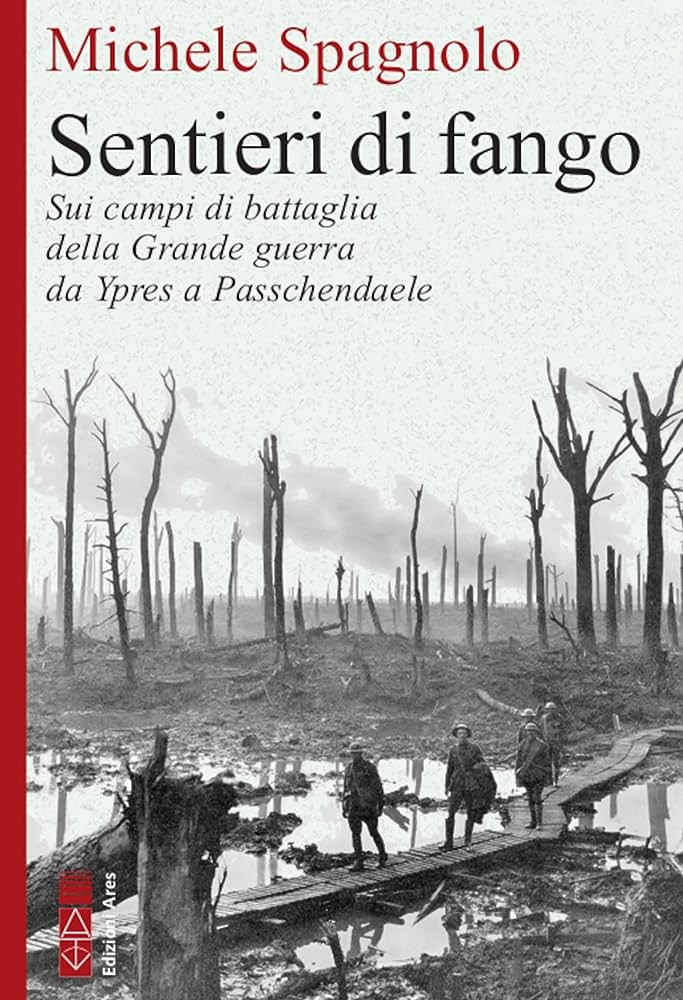

L’autore ha camminato nei “sentieri di fango” che danno titolo al suo libro potente e doloroso: uno dei “salienti” di guerra più significativi dell’intera Prima guerra, quello tra Ypres a Passendale. Nella fisicità ha sovrapposto il suo “sentiero” interiore a quello delle creature spedite al fronte dai governi, invitando poi il lettore (ho accettato l’invito) a calcare gli stessi passi, e così immergersi nelle paludi di pianura, scheggiarsi sulle rocce di collina, sentire il denso odore di mostarda e iprite, ascoltare le urla disperate dei morenti, disgustarsi al lezzo dello sterminato tappeto di cadaveri misti a sangue disteso tra le trincee, smarrirsi alle voci notturne degli spiriti incapaci di quiete eterna. Ci riesce benissimo Spagnolo, grazie all’incredibile accumulo di informazioni e saperi che gli hanno fornito anni di ricerca e lettura, e il lavoro di cesello di un testo essenziale salvo arricchirsi dalle tante citazioni poetiche e letterarie, dai richiami storici e scientifici, da significative foto in bianco e nero scattate dall’autore fotografo professionista, dal linguaggio che diventa poetico quando descrive la natura fiamminga.

Tra quelle foto manca il papavero (presente nel sito dell’autore), simbolo di quei campi di battaglia. Il papavero è al centro di In Flanders Fields, il poema scritto durante la seconda battaglia di Ypres (aprile-maggio 1915) dal soldato canadese John McCrae: “Siamo i morti … Amavamo ed eravamo amati e ora stiamo inerti nei campi di Fiandra”. Da quella poesia ha preso il nome il Museo sulla Prima guerra, ospitato ad Ypres nello storico palazzo del Mercato dei Tessuti ricostruito, come l’intera città ridotta a macerie, subito dopo il conflitto. Nella sua libreria comprai un segnalibro a forma di papavero.