In epoca softpandemica – per quel che ci è dato comprendere dalla sordina posta al tema del Covid-19 dall’informazione mainstream deviata dai venti di guerra – appare ancora più urgente riflettere sulla necessità di una fruizione critica e consapevole delle notizie che giungono dai media.

Se, in piena pandemia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva allertato la popolazione riguardo al rischio di infodemia, ovvero la circolazione eccessiva e incontrollata di informazioni non vagliate con accuratezza, tanto da generare la proliferazione delle fake news, d’altra parte è soprattutto durante i periodi di catalizzazione dell’informazione attorno ad un evento eclatante che si corre il rischio di manipolazione mediatica a fini strumentali.

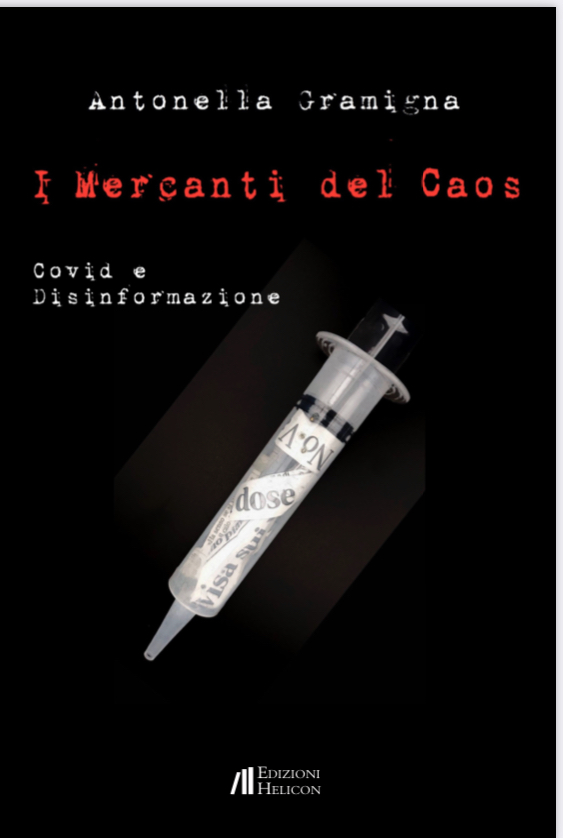

E c’è chi approfitta del disorientamento generale, nella difficoltà di individuare fonti affidabili, per speculare sull’informazione, contribuendo al livellamento mentale imperante. Eppure non manca chi, con rigore deontologico e impegno quotidiano, divulga notizie veritiere e verificate per permettere ai cittadini di accedere al loro sacrosanto diritto alla conoscenza, che dovrebbe essere un pilastro delle moderne democrazie. Sono i temi sollevati nel libro I mercanti del caos (Helicon Edizioni, 2022) dalla giornalista esperta in informazione, comunicazione istituzionale e politica Antonella Gramigna, intervistata per La Voce di New York.

Partiamo dal titolo del libro. Chi sono i mercanti del caos?

“I pochi centri di informazione di livello nazionale socio politicamente diretti per i quali l’unico scopo è vendere notizie talvolta sensazionalistiche capaci di influenzare l’economia e la società. Il caos è l’assenza di un fact checking sulla verità fattuale della notizia privilegiandone la narrazione”.

Nel libro si fa riferimento a una stampa che, durante la pandemia, si è convertita al potere della manipolazione in chiave ansiogena. Il terrore vende di più?

“Certamente sì! Le notizie negative sono paradossalmente (ma è spiegabile) al primo posto di interesse del lettore. Ecco perché nelle civette viene sempre messo in primo piano il titolo “forte”.

Il giornalismo d’inchiesta oggettivo e documentato è stato oscurato dalla narrazione dominante?

“La narrazione ha preso il posto della verità oggettività fattuale e della capacità di inchiesta, ridotta oggi a pochi professionisti che tentano con sforzi di dare elementi riflessivi”.

Nel mercato dell’informazione esiste il rischio che i freelance liberi e indipendenti vengano messi alla berlina?

“Il mondo del giornalismo è decisamente cambiato. Cause: economica, e della caduta valoriale-deontologica del professionista, nonché della capacità dell’editoria di sostenere i costi del personale. Da qui le difficoltà dei free lance, che indubbiamente si trovano a dover combattere in primis tra loro e cercare di far breccia nelle poche redazioni disponibili”.

È davvero possibile discernere una verità oggettiva nel caos dell’infodemia e della misinformazione?

“Solo se si ha solida conoscenza e molta curiosità che permette di andare oltre il messaggio narrativo immediato”.

Trova che il carattere dell’informazione italiana sia talvolta ossessivo e monomaniacale?

“Non trovo caratteri ossessivi o monomaniacali in generale, ma li ho visti sviluppare enormemente in questo ultimo periodo. Probabilmente c’è stata la necessità di dirigere i cittadini verso un certo perimetro”.

Esiste ancora un’etica dell’informazione?

“Esiste ancora un’etica sociale? Un senso morale condiviso? Poi, parliamo pure dell’etica del mondo dell’informazione”.

Siamo usciti dalla pandemia più passivi e omologati?

“De facto la nostra forma mentis è stata forgiata profondamente, influenzata dai media che hanno indubbiamente svolto azione di terrorismo e di sudditanza, portando ad omologazione la massa”.

Come possiamo riuscire a recuperare la libertà di pensiero perduta?

“Dobbiamo pensare a recuperare l’interesse per la conoscenza. Perché senza di essa mai sarà possibile la vera libertà di pensiero e soprattutto di riflessione senza condizionamenti che non siano dettati da propri valori, e dal confronto tra menti evolute. Il diritto (dovere) alla conoscenza, come ampiamente riportato nell’opera, deve diventare un cardine sociale formativo per il futuro dei nostri figli”.

Ha fiducia nei giovani?

“Sì. Purché “allenati” da buoni maestri, e da famiglie capaci di costruire solide basi educative e culturali”.

Lei scrive che i social network – “protesi del pensiero” – hanno conquistato la scena mediatica globale sostituendosi al giornalismo di spessore. Con quali esiti?

“Pessimi. Le fake news e la disinformazione dei tuttologi del web hanno contribuito al caos. I social sono uno strumento, bisogna per come tutti gli strumenti, averne cura e timore”.

Qual è il pericolo maggiore di un tale livellamento delle menti?

“È l’entropia evolutiva. Un pensiero unico è di fatto il fallimento socio politico culturale della democrazia”.

Ora è più semplice manipolare la cosiddetta “opinione pubblica” rispetto al passato?

“Dall’avvento dei social media e dalla decadenza di una stampa libera, di fatto si è persa la capacità soggettiva di poter maturare scientemente una propria opinione che non sia strettamente condizionata. La manipolazione è evidente e continua”.

Il degrado culturale imperante è influenzato dalla mediocrità dell’informazione, o viceversa?

“È il cane che si morde la coda. Questo perché l’informazione, la comunicazione in generale è strumento di crescita sociale collettiva. Se viene a mancare, il degrado culturale è inevitabile”.

Ritiene probabile il passaggio, cui accenna nel libro, dalla comunicazione cinica alla comunicazione emozionale?

“La comunicazione è essenzialmente da una parte cinica, e dall’altra emozionale. Posso dire che è un tandem inscindibile”.

Sostiene che interpretare correttamente le informazioni può essere controproducente e scomodo in quest’epoca, soprattutto se si è donne. Cosa intende?

“Vorrei spiegare: il senso è che ancora oggi, le donne in genere, ma specialmente le professioniste in vari settori, liberi o privati, si trovano a fare i conti con un “falso mondo meritocratico” che illude di spazi possibili, disattendendoli un minuto dopo. Oggi, a parer mio, è ancora più evidente”.

In tutto questo, la politica può fungere da amplificatore degli ideali o può rappresentare un utile compromesso? Che significato dà alla sua attività politica?

“La politica è quello strumento utile e capace di migliorare le condizioni sociali. La politica è ideale. È quell’arma capace (se ben usata) di poter portare benessere e azioni concrete in ogni campo. I compromessi non vanno demonizzati, sono necessari a trovare equilibri atti ad arrivare allo scopo primario”.

Crede che esistano delle “idee politicamente giuste” per le quali lottare, come sostiene Liam nel suo libro?

“Certamente sì! “Liam” in fondo rappresenta tutti noi che ancora crediamo nella forza delle idee, nel l’impegno sociale, e nel dovere di lasciare un sistema migliore per le prossime generazioni”.