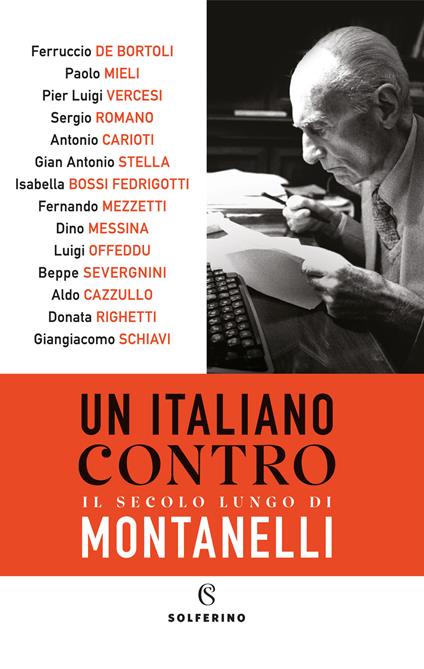

Nel libro Un italiano contro. Il secolo lungo di Montanelli (Solferino 2021) Indro Montanelli viene ricordato e raccontato dai colleghi del Corriere della Sera che offrono un ritratto a più voci del giornalista fucecchiese. Ferruccio de Bortoli esordisce ricordando la sua «lunga e tormentata esistenza» – versi tratti dall’“auto-necrologio”, pubblicato all’indomani della scomparsa nel 2001. Negli anni milanesi, dopo aver girato il mondo, Montanelli trascorse decenni in un residence di Via Santa Maria Segreta, non lontano dal suo Giornale. La ruotine è stata per anni la stessa.

Lo riconosceva anche il suo amico Gaetano Afeltra: «il miglior lusso è l’abitudine delle piccole cose, piacevoli, che si ripetono senza annoiare». Montanelli «non aveva paura della morte, aveva paura di morire», secondo de Bortoli. Ed era favorevole all’eutanasia; cosa che gli inemicò la Santa Sede. Nel 1981 Papa Giovanni Paolo II volle incontrare Montanelli e lo invitò in Vaticano.

Tuttavia, il resoconto del colloquio non venne approvato dal pontefice: uno smacco, per chi aveva fatto la prima intervista in assoluto a Papa Giovanni XXIII nel 1959. «Di fronte al plotone della storia, Indro Montanelli si sarebbe dichiarato un anarco-conservatore», scrive Pier Luigi Vercesi. Montanelli era nato il 22 aprile 1909 in una Fucecchio ancora ottocentesca, divisa tra “insuesi” – nati nella parte alta della città – e “ingiuesi”, nati a valle. La madre Maddalena Doddoli stava a Nord e il padre, Sestilio Montanelli professore di filosofia, a Sud. I nonni materni non erano favorevoli al matrimonio. Il compromesso venne fatto quando il futuro giornalista nacque “in-su”, ma per fare uno sgarbo alla suocera – Rosmunda Doddoli, fervente cattolica – il professore diede al neonato un nome che non rientrava nel calendario cristiano. Adattò dunque al maschile il nome Indra, dal dio indiano.

Accanito lettore di Giuseppe Prezzolini e Curzio Malaparte, nel 1930, a ventuno anni, il primo articolo di Montanelli, “Byron e il cattolicesimo”, comparve su Frontespizio di Piero Bargellini. Pubblicò anche su L’Universale e a fine del 1933 andò alla Sorbona di Parigi per corsi di perfezionamento. Qui collaborò con il Paris-Soir. Come ricorda Aldo Cazzullo, andava a cena tutte le sere con le celebrità del tempo, tra cui Roberto Rossellini ed Ingrid Bergman. Nel luglio 1934 a Roma, con Berto Ricci ed altri incontrò Benito Mussolini a Palazzo Venezia. Per l’occasione, il Duce liquidò le leggi razziste della Germania nazista come “roba da biondi”. In agosto, il giornalista salpò per il Québec su un cargo francese per fare reporting in Canada. Giunse a New York, dove intervistò Henry Ford. Nel marzo 1935 passò da Genova a Londra, dunque da Firenze a Napoli.

Partecipò alla campagna etiope come volontario. Per Mino Maccari pubblicò Commiato dal tempo di pace, «scritto in fretta e furia, non era un gran che», scrive Vercesi. Dal continente africano ricevette i complimenti del critico letterario Ugo Ojetti che sul Corriere della Sera scrisse: «La guerra d’Africa ha già dato un bel libro». Si riferiva a XX Battaglione eritreo. In Africa Montanelli lavorò per il Corriere eritreo e iniziò la collaborazione con l’Omnibus dell’amico Leo Longanesi e a cui collaboravano anche Arrigo Benedetti e Mario Pannunzio. Erano gli anni in cui iniziò la collaborazione con Il Messaggero di Francesco Malgeri. Reporter durante la guerra civile spagnola, nella penisola iberica incontrò Ernest Hemingway e George Orwell. «Ho sempre simpatizzato per i “rossi” contro Francisco Franco», disse Montanelli a Luigi Offeddu. Dalla Spagna ridimensionò la “gloriosa” vittoria a Santander degli italiani.

Il che gli valse l’emarginazione dal Partito Fascista. Andò quindi in Estonia. Giuseppe Bottai lo fece diventare direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a Tallinn, dove arrivò dopo un passaggio a Parigi e Varsavia. Qui «sarebbe cominciata la sua definitiva consacrazione a principe dei reporter di guerra», ricorda Vercesi. In Nord Europa viaggiò in Svezia, Islanda e Finlandia. Alle 10:45 del primo settembre 1939, comunicò al Corriere che la Wehrmacht aveva invaso la Polonia. Ma gli articoli che giungevano in Italia non vennero apprezzati dal ministero della Propaganda nazista. Montanelli era stato toppo tenero con Varsavia e il direttore Aldo Borelli lo sostituì con un altro corrispondente. Quando la Russia invase i baltici, dovette riparare in Finlandia. Nell’aprile 1940 partì per Oslo, in concomitanza con l’invasione dei nazisti della Norvegia.

Nel giugno, poco prima che l’Italia dichiarasse l’entrata in guerra, rifiutò la proposta della BBC che lo voleva come collaboratore antifascista a Londra. Per il Corriere Montanelli venne inviato sul fronte francese, che in quei giorni cedeva ai nazisti. Dirottato nei Balcani, andò in Grecia. A Milano nel 1943, era ricercato da repubblichini e nazisti, ma riuscì a riparare in Svizzera, nonostante la condanna a morte del regime di Salò. Il nuovo direttore del Corriere Mario Borsa lo mandò a seguire il processo di Norimberga. Erano gli anni in cui Montanelli strinse molte amicizie nella redazione milanese. Tra i tanti, Eugenio Montale e Guido Piovene. Viaggiò in Giappone, India, Pakistan e Argentina e i primi anni della Guerra Fredda. Tanti i reportage anche dall’Italia. Gian Antonio Stella ricorda quello sulla piena dell’Arno nel novembre 1966, ma anche il rapporto con Venezia che Montanelli voleva salvare dal degrado.

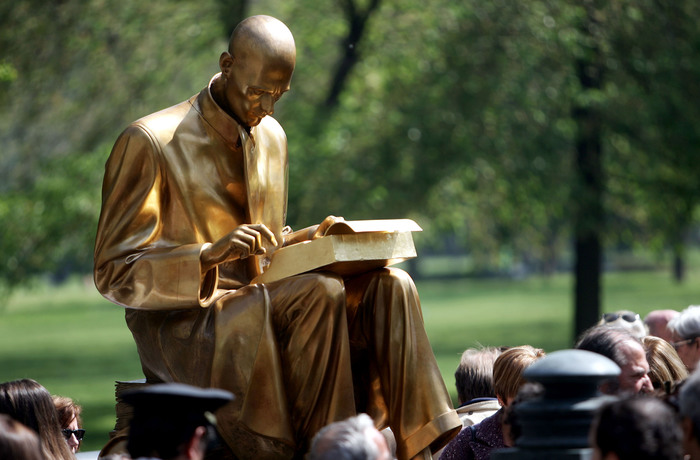

Nel 1956 seguì i fatti d’Ungheria. «Scrisse che non si trattava di una rivolta in nome degli ideali borghesi in cui lui cedeva, ma da una lotta di operai e studenti comunisti per scrollarsi di dosso la cappa stalinista», ricorda Vercesi. In quegli anni conobbe Colette Rosselli. I fatti d’Ungheria temprarono il suo anticomunismo. «Fu anticomunista perché era borghese liberale», ricorda Sergio Romano. «Ma anche perché trovava negli intellettuali comunisti italiani gli stessi errori […] commessi dalla sua generazione […] sedotta dal Fascismo». Complesso il rapporto col Fascismo, analizzato nel libro da Antonio Carioti. Il regime era nato a Milano, nella stessa Milano che Montanelli amava. Ricorda Gian Giacomo Schiavi: «a Milano ha dato tutto: articoli, libri, commenti, elzeviri […]. E da Milano ha avuto tutto: fama, amori, gloria, amicizie, applausi, accuse, insulti, spari, monumenti, imbrattamenti, celebrazioni e contestazioni».

Isabella Bossi Fedrigotti racconta i pranzi di Indro. Della mondanità gli importava ben poco e lo si vide quando dopo il licenziamento dal Corriere di Piero Ottone fondò il Giornale Nuovo e nessuno o quasi dei borghesi che lo elogiavano lo aiutarono finanziariamente nell’impresa. Lo ricorda Fernando Mezzetti, che ripercorre i primi attimi della creatura montanelliana. Una sera del giugno 1974 si scoprì che il responsabile della cultura Piovene aveva fatto una scivolata lessicale. E comparve anche Cesare Zappulli, giornalista economico, che venne con un prete per far benedire l’impresa del nuovo giornale. «Lavorare con Montanelli è stato un privilegio e una frustrazione», ricorda Mezzetti. «La frustrazione era la consapevolezza che non si sarebbe mai potuto assimilare, né lui trasmetterle, certe sue qualità professionali perché dono di natura». Negli anni della battaglia del giornale liberalconservatore Montanelli prediligeva la politica interna.

Era «un interprete di sentimenti profondi, segretamente apprezzato anche dai vertici del Partito Comunista, da cui contrastato per tutta una vita». Avrebbe perdonato gli imbrattatori della sua statua ai giardini che oggi portano il suo nome. D’altronde, perdonò i brigadisti che gli spararono alle gambe il 2 giugno 1977. «Vigliacchi, mi hanno fottuto», disse Montanelli aggrappandosi alla cancellata dei giardini di Via Manin a Milano quando il piombo lo raggiunse. Gli eventi sono ricordati da Dino Messina. A soccorrerlo il cronista Paolo Longanesi e l’autista Sebastiano Mele. A visitare il giornalista in ospedale, Enzo Bettiza e Gian Galeazzo Biazzi Vergani. Egisto Corradi ed Enzo Biagi lo raggiunsero poco dopo. Gli avversari di penna Giorgio Bocca e Claudio Petruccioli dell’Unità pure. Chiamò anche il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. E Gianni Agnelli gli disse: «Ma non le era bastata l’Abissinia?».

A rendere omaggio al direttore, anche un giovane imprenditore milanese che poco prima aveva preso contatti con il Giornale per rilevarne le quote. Silvio Berlusconi «si precipitò al mio capezzale piangendo come un bambino. Mi toccò consolarlo come se avessero sparato a lui», confidò Montanelli a Tiziana Abate. Anche i giornali stranieri diedero la notizia dell’attentato a Montanelli. Il Corriere di Ottone e La Stampa di Arrigo Levi omisero il nome del giornalista. E quando i due direttori andarono a trovarlo in clinica, Montanelli non rimproverò loro nulla. Il 19 marzo 1987, a dieci anni dall’attentato, il giornalista incontrò al Circolo della Stampa di Milano i suoi attentatori Franco Bonisoli e Lauro Azzolini. «Quando la guerra finisce», disse, «fra vecchi nemici si brinda». Montanelli aveva rispetto per chi pagava. Renato Curcio, condannato all’ergastolo, fu ammirato dal direttore.

Che invece disprezzò Toni Negri, il quale «ha sempre mandato avanti gli altri imbottendo loro la testa di fregnacce spaventose, aria fritta, un ignobile bla-bla che poteva incantare solo i poveri diavoli». A non godere della stima di Montanelli, tra gli avversari, Palmiro Togliatti. «Era un burocrate, gran calcolatore ed esecutore di tutti i voleri di Stalin, non l’ho mai incontrato di persona, lo guardavo da lontano come si può guardare un lucertolone. Un sauro sopravvissuto a tutte le purghe». Stima invece per Mario Melloni, “Fortebraccio”, il polemista dell’Unità. Gli anni Ottanta sono gli anni in cui nascono professionalmente i suoi apprendisti. Beppe Severgnini ricorda le otto regole di scrittura apprese da Montanelli. «1) Avere qualcosa da dire. 2) Dirlo. 3) Dirlo brevemente. 4) Non ridirlo, se non è necessario. 5) Scriverlo esatto, 6) Scriverlo chiaro. 7) Scriverlo in modo interessante. 8) Scriverlo in italiano». E non è poco.

«La semplicità – grammaticale, sintattica, linguistica – di Montanelli non deve ingannare», continua Severgnini. «È frutto di un talento naturale, ma anche di esercizio, fatica, buoni maestri e molte letture, italiane e internazionali». Consumato il divorzio con l’editore Berlusconi, Montanelli uscì dopo vent’anni dal giornale che aveva fondato. Il 22 marzo 1994, ricorda Donata Righetti, era di nuovo in edicola con la Voce. Quasi mezzo milione di copie esaurite fin dal primo mattino. La Voce era una public company, cioè ad azionariato diffuso. «Un autentico calvario per Montanelli, che per carattere non avrebbe mai voluto chiedere niente a nessuno», ricorda Righetti. Tuttavia, «il tradizionale popolo montanelliano in quel nuovo giornale non si riconosceva affatto». Per i suoi attacchi a Berlusconi, Montanelli venne riabilitato dalla sinistra che lo aveva combattuto per oltre mezzo secolo. Nato fascista e morto comunista per alcuni. Una sciocchezza.

Quando venne archiviata la breve e sofferta avventura della Voce, Paolo Mieli, direttore del Corriere e Afeltra lo fecero rientrare in Via Solferino. Agnelli, proprietario della testata, era d’accordo a farlo direttore, ma Montanelli rifiutò. Scomparve nel luglio 2001 nella camera 601 della clinica Madonnina di Via Quadronno a Milano. Lì, dove Dino Buzzati aveva ambientato “Sette piani”, pubblicato nel 1938 su La Lettura. Montanelli definì “adorabile” il Franz Kafka italiano e “il più grande scrittore vivente”. Lo difese sempre dalle invidie dei colleghi. I due stavano in Via Solferino nella medesima stanza, ma l’autore de Il deserto dei Tartari non avrebbe potuto raggiungerlo al Giornale, vista la morte prematura nel 1972. Montanelli invece attraversò tutto il secolo. Il suo Novecento. Ed è ricordato oggi come un mito innovativo ed anticonformista, ribelle e conservatore, avanguardista e liberale. Si considerava senza padroni e interessi. Di certo, era senza paura.