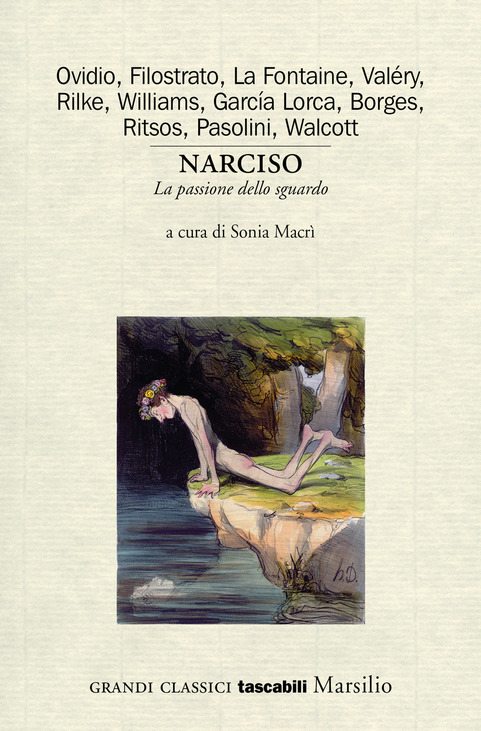

I giovani amano la propria immagine e si può dire che non ci sia un mito più attuale di quello di Narciso, il giovane che si innamorò di se stesso guardandosi nello specchio di una fonte. E che rifiutò l’amore della ninfa Eco, capace solo di ripetere le sue ultime parole; un inganno vocale. Agli uomini sono sempre piaciute le donne che gli fanno l’eco. È come girare con un applausometro. Quello che il mito sottende è la mancanza di reciprocità, proprio perché “Narciso non riesce a distinguere tra identità e alterità e incorre nell’errore di scambiare se stesso per un’altra persona”. Spiega Sonia Macrì in Narciso. La passione dello sguardo (Marsilio) in cui, partendo dalla versione latina di Ovidio e da quella greca di Conone, rievoca il tema dell’amore non ricambiato e della “maniera squilibrata con cui i giovani vivono le relazioni erotiche”.

La versione greca, meno conosciuta, narra di un giovane bello e sdegnoso di nome Narciso che rifiutò l’amore di Aminia e gli inviò una spada: Aminia si uccise chiedendo al dio Eros di vendicarlo. Poco dopo Narciso si specchiò per la prima volta nell’acqua di una fonte innamorandosi della sua immagine e, capendo che non aveva speranze di essere riamato, si uccise. Plutarco scrive che “Eros è rapido a prestar ascolto agli amanti maltrattati e a punire gli arroganti”, mentre Seneca consiglia: “Se vuoi essere amato, ama”. Achille Tazio, che scrive tra il II e III secolo d.C. narra la storia della fanciulla Rodopi e del cacciatore Eutinico che disprezzavano l’amore. La dea Afrodite li punì in modo che “rimasero con gli occhi fissi l’uno nell’altra”. Li costrinse alla passione amorosa. Secondo Macrì “guardando ciascuno negli occhi dell’altro, l’amante e l’amato conseguono la conoscenza di sé e dell’altro da sé, perché guardarsi nella pupilla equivale a vedere il proprio riflesso come in uno specchio”. Credo che il guardarsi nelle pupille dovrebbe indurre a scrutare l’anima dell’altro perché, se cerchi solo te stesso, ti perdi, non sai più chi sei e dove stai guardando.

La versione greca, meno conosciuta, narra di un giovane bello e sdegnoso di nome Narciso che rifiutò l’amore di Aminia e gli inviò una spada: Aminia si uccise chiedendo al dio Eros di vendicarlo. Poco dopo Narciso si specchiò per la prima volta nell’acqua di una fonte innamorandosi della sua immagine e, capendo che non aveva speranze di essere riamato, si uccise. Plutarco scrive che “Eros è rapido a prestar ascolto agli amanti maltrattati e a punire gli arroganti”, mentre Seneca consiglia: “Se vuoi essere amato, ama”. Achille Tazio, che scrive tra il II e III secolo d.C. narra la storia della fanciulla Rodopi e del cacciatore Eutinico che disprezzavano l’amore. La dea Afrodite li punì in modo che “rimasero con gli occhi fissi l’uno nell’altra”. Li costrinse alla passione amorosa. Secondo Macrì “guardando ciascuno negli occhi dell’altro, l’amante e l’amato conseguono la conoscenza di sé e dell’altro da sé, perché guardarsi nella pupilla equivale a vedere il proprio riflesso come in uno specchio”. Credo che il guardarsi nelle pupille dovrebbe indurre a scrutare l’anima dell’altro perché, se cerchi solo te stesso, ti perdi, non sai più chi sei e dove stai guardando.

Anche quella di Narciso è una passione dello sguardo e nell’acqua egli “sta guardando la sua stessa anima, che si nutre di illusioni fino a morirne”.

Sonia Macrì commenta e riporta i brani delle varie figure di Narciso tratteggiate da Filostrato, La Fontaine, Valéry, Rilke, Williams, Garcia Lorca, Borges, Ritsos, Pasolini, Walcott. Ma non solo. Ad esempio per Pausania questo mito simboleggia il mito dell’androgino e l’esperienza della dualità nei fratelli gemelli. Ma Giovanni Pascoli, che soffrì moltissimo per la separazione dalla sorella, scrive che “non era amore, solo bene”, nel senso di volere il bene dell’altro, un amore che non è amore, che viene prima dell’amore. Sempre che dopo, aggiungo io, si sia disposti ad aprirsi all’amore. Francois de la Rochefoucauld sosteneva che l’amor di sé impedisce di conoscere se stessi. Perché se non sei capace di amare un altro, non sai davvero chi sei.

Lo specchio è anche “il consigliere muto” di cui si servono le donne e può guidare alla conoscenza di sé. Mentre nel mito è causa di illusione. Forse dipende da chi ci si specchia.

Per Garcia Lorca, quando Narciso annegò, capì chi era. Mentre a Jorge Luis Borges lo specchio suscita orrore perché moltiplica e divulga un’illusione. È come se altre facce dell’identità fossero pronte ad emergere come maschere. Mentre Walcott nel confronto con lo specchio, realizza una felice riconciliazione del sé.